Anders Zorn la lumière des sensations

Anders Zorn et John Singer Sargent furent les portraitistes virtuoses de la Belle Époque. Leur peinture, marquée par une touche énergique héritée de Vélasquez, a immortalisé une élite cosmopolite. L'article analyse leur style, leurs carrières et leur position anachronique face aux avant-gardes.

Texte entièrement révisé le 10 octobre 2025

Anders Zorn, l'éclat du monde : la lumière des sensations

Contemporain des impressionnistes sans jamais en être un, rival des plus grands portraitistes de son temps, Anders Zorn (1860-1920) fut une véritable superstar de la peinture de la Belle Époque. Artiste suédois au destin international, il a développé une œuvre singulière, marquée par une virtuosité technique éblouissante et une quête incessante pour capturer la vibration de la lumière et l'immédiateté des sensations. Peintre, graveur, sculpteur et photographe, Zorn fut bien plus qu'un simple peintre mondain ; il fut un maître de la matière picturale, un chantre de ses racines suédoises et un observateur insatiable de la vie, dont la touche énergique et sensuelle continue de fasciner.

Du prodige de Mora au maître de la scène internationale

Le parcours d'Anders Zorn a tout du roman. Né à Mora, dans la région rurale de Dalécarlie en Suède, il est issu d'une famille modeste, fils d'une paysanne suédoise et d'un brasseur allemand qu'il n'a jamais connu. Élevé par ses grands-parents dans une ferme, il manifeste dès son plus jeune âge un talent exceptionnel pour le dessin et la sculpture sur bois. Une bourse lui permet, à seulement quinze ans, d'intégrer l'Académie royale des beaux-arts de Stockholm. Si ses professeurs l'imaginent sculpteur, Zorn se révèle rapidement être un aquarelliste d'une habileté phénoménale. Ses œuvres de jeunesse, comme En Deuil (1880), montrent déjà une maîtrise stupéfiante de la transparence et des effets de lumière, capturant la psychologie de ses modèles avec une acuité rare.

Très vite à l'étroit dans le carcan académique, Zorn quitte la Suède en 1881. C'est le début d'une vie cosmopolite qui le mènera aux quatre coins de l'Europe et aux États-Unis. Il voyage en Espagne, où la lumière crue et les maîtres du Siècle d'Or comme Vélasquez le marquent profondément, puis s'installe un temps à Paris avant de faire de Londres sa base principale à partir de 1882. C'est dans la capitale britannique que sa carrière de portraitiste explose. Avec une audace et un talent qui forcent l'admiration, il se fait un nom dans la haute société et devient l'un des artistes les plus prisés de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie. Son mariage en 1885 avec Emma Lamm, issue d'une riche famille de la communauté juive de Stockholm, consolide sa position sociale et lui apporte un soutien indéfectible tout au long de sa vie.

Sa renommée devient transatlantique. Il effectue sept voyages aux États-Unis, où son succès est colossal. Il devient l'ami de la mécène Isabella Stewart Gardner et peint les portraits de trois présidents américains : Grover Cleveland, William H. Taft et, à titre postume, Theodore Roosevelt. Rois, magnats de l'industrie, figures du monde de l'art, tous se pressent pour être immortalisés par sa touche flamboyante.

La virtuosité à l'état pur : technique et palette

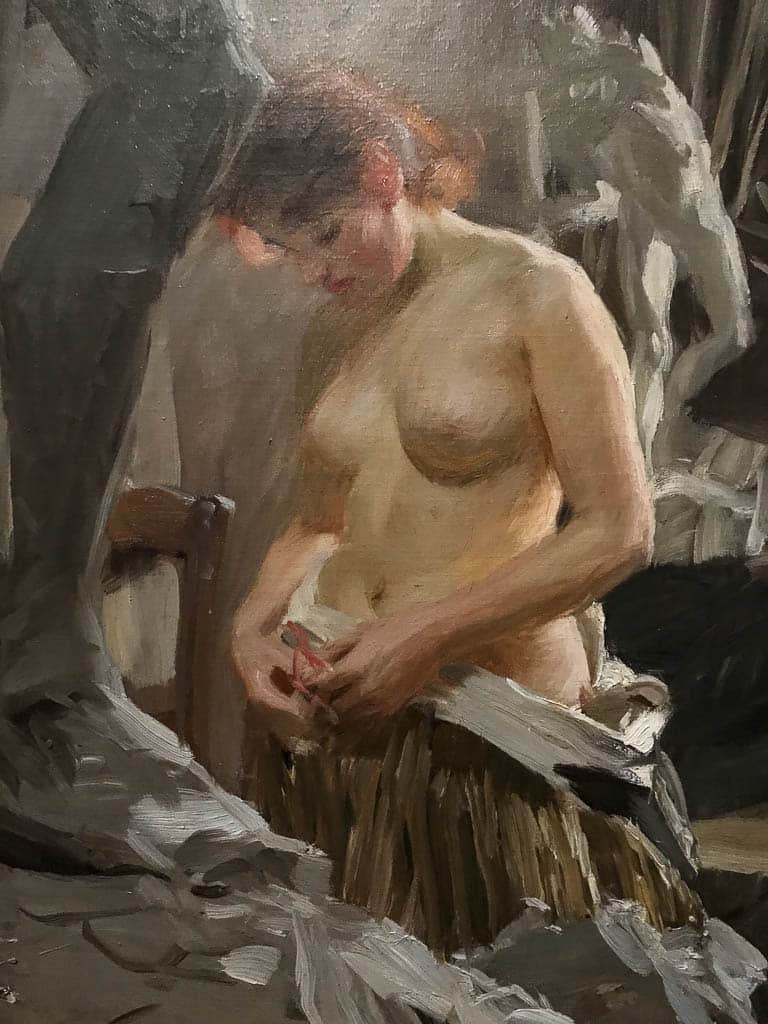

Ce qui frappe immanquablement devant une toile de Zorn, c'est cette sensation de virtuosité brute, d'aisance presque insolente. Sa facture est à la fois libre, rapide, économe et d'une justesse redoutable. Il possède un don inné pour traduire les effets les plus subtils et les plus complexes de la lumière, qu'elle soit la lumière froide du nord, la lueur chaude d'une lampe à pétrole ou le miroitement infini de l'eau. En s'approchant de ses toiles, on ne voit qu'un réseau de touches larges, épaisses, presque architecturales, qui semblent posées avec une rapidité fulgurante. Les formes se dissolvent dans un foisonnement de matière. Mais en prenant quelques pas de recul, la magie opère : de ce chaos apparent surgit une image d'un réalisme saisissant, vibrante de vie et de lumière.

Cette prouesse repose sur une économie de moyens radicale. Zorn est célèbre pour sa palette extrêmement restreinte, aujourd'hui connue sous le nom de "palette Zorn". Avec seulement quatre couleurs – le plus souvent l'ocre jaune, le vermillon (ou rouge de cadmium), le noir d'ivoire et le blanc de plomb – il parvenait à suggérer toutes les teintes de la nature, y compris les verts et les bleus les plus subtils par des jeux de mélanges et de contrastes. Cette limitation volontaire n'était pas un appauvrissement mais une force : elle garantissait une harmonie chromatique parfaite et l'obligeait à se concentrer sur l'essentiel, les valeurs et la lumière. Les volumes ne sont pas modelés par des dégradés patients, mais esquissés par de grands coups de brosse énergiques, avec des empâtements dynamiques qui sculptent littéralement la lumière sur la toile. L'effet, par son illusionnisme puissant né d'une technique si visible, confine à un hyperréalisme avant la lettre, un hyperréalisme de la sensation.

L'œil photographique et le cadre moderne

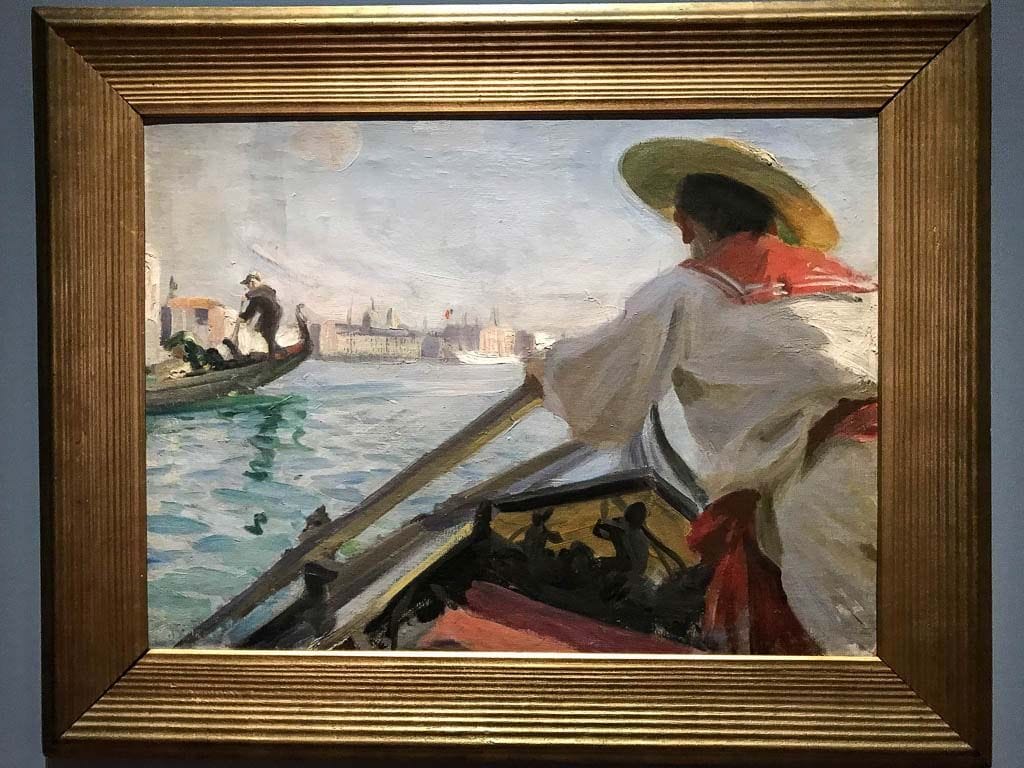

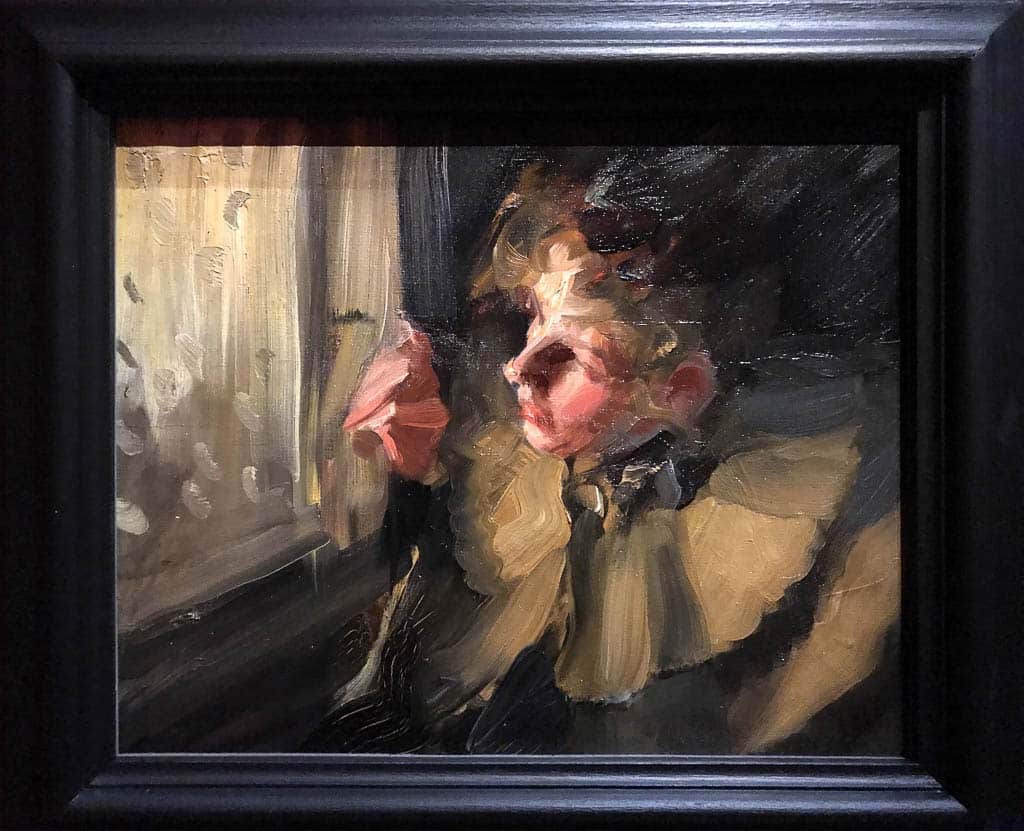

Les cadrages de Zorn sont tout aussi audacieux que sa touche. Dès les années 1880, il se passionne pour la photographie, qu'il pratique avec assiduité. Loin de n'être qu'une simple aide préparatoire, l'appareil photo devient pour lui un outil d'exploration visuelle. Il lui permet de saisir des instants fugaces, des poses non conventionnelles et des points de vue inédits. Cette influence est palpable dans ses peintures. Les vues en plongée, les figures coupées au bord du cadre, les compositions décentrées créent un effet de spontanéité et d'instantanéité qui dynamise ses œuvres.

Cette approche le rapproche de certains de ses contemporains, notamment Edgar Degas, lui aussi fasciné par les nouvelles possibilités offertes par la photographie pour réinventer la composition picturale. Chez Zorn, la composition classique, héritée de la tradition, s'efface souvent au profit d'une immersion totale du spectateur dans la scène. Il ne s'agit plus de contempler un tableau à distance, mais de devenir le témoin direct d'un moment, d'en ressentir la présence physique. La rapidité apparente de la touche renforce cette illusion d'un instantané capturé sur le vif. Bien sûr, cette spontanéité est savamment construite. Chaque coup de pinceau, si énergique soit-il, est le fruit d'une observation aiguë et d'une maîtrise technique absolue, posé sans repentir et avec une assurance stupéfiante.

Zorn et Sargent : le duel des virtuoses

Pour comprendre la place singulière d'Anders Zorn, il est indispensable de le comparer à son plus grand rival et alter ego, l'Américain John Singer Sargent. Nés à quatre ans d'intervalle, Zorn et Sargent dominèrent le monde du portrait international de la fin du XIXe siècle. Tous deux partageaient un succès phénoménal, une clientèle identique et, surtout, une approche picturale fondée sur la "bravura", cette touche large, visible et virtuose héritée de Vélasquez et de Frans Hals.

La suite de l'article est réservé aux abonnés Premium