Le dadaïsme, chronique d'une révolte artistique

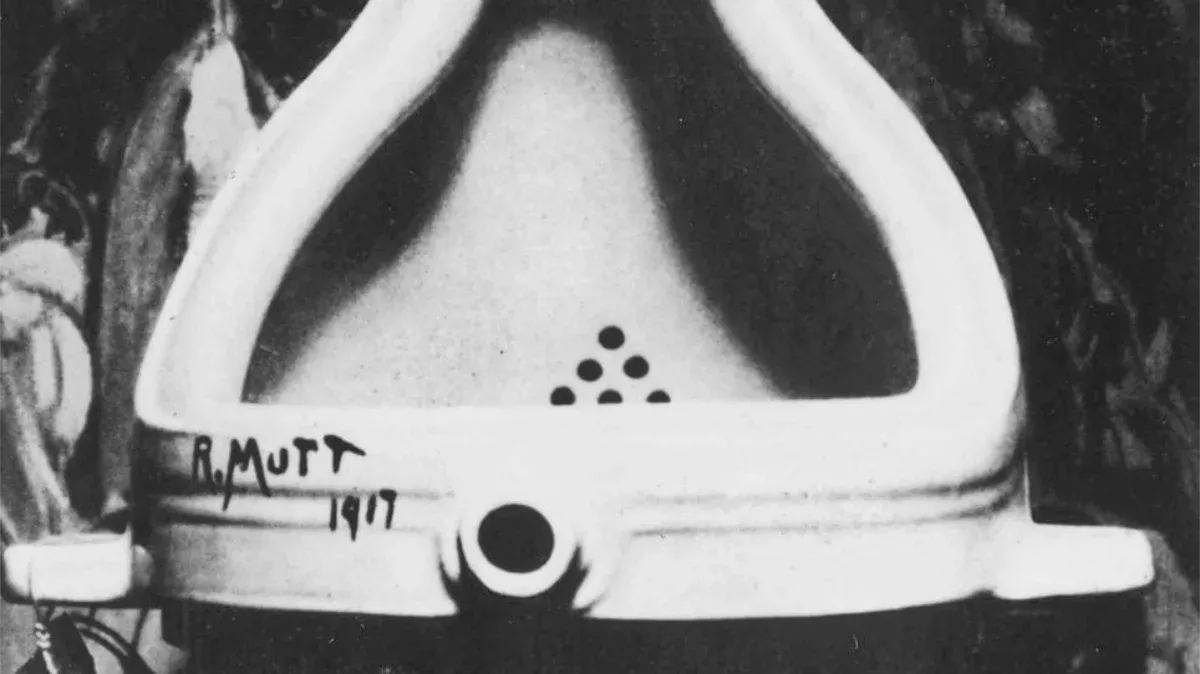

Le dadaïsme naît en 1916 au Cabaret Voltaire de Zurich. Tristan Tzara, Hugo Ball, Hans Arp et quelques autres rejettent l'art traditionnel et ses conventions. Ils répondent à l'absurdité de la guerre par l'absurde. Collages, ready-made, poèmes phonétiques : tout devient matériau de contestation.

Zurich, 1916. Pendant que l'Europe s'enfonce dans l'horreur de la Première Guerre mondiale, une étincelle créative s'allume dans la neutralité suisse. Au numéro 1 de la Spiegelgasse, dans le quartier Niederdorf, Hugo Ball et sa compagne Emmy Hennings inaugurent le Cabaret Voltaire le 5 février. Un bar modeste loué à un certain Herr Ephraim, quinze à vingt tables, trente-cinq à cinquante personnes maximum. Rien ne laisse présager que ce lieu exigu deviendra le berceau d'une révolution artistique sans précédent.

Dès le premier soir, la salle affiche complet. Ball joue du piano, Hennings chante en français et en danois, Tristan Tzara récite ses poèmes en roumain. Sur les murs, Kandinsky côtoie Léger, Matisse dialogue avec Klee, tandis que des gravures de Picasso complètent cette effervescence visuelle. Le Cabaret attire rapidement un public hétéroclite : peintres, étudiants, révolutionnaires, touristes, escrocs internationaux, psychiatres, demi-mondains, sculpteurs et espions policiers se côtoient dans ce laboratoire d'expérimentation artistique.

Naissance d'un mot, émergence d'un mouvement

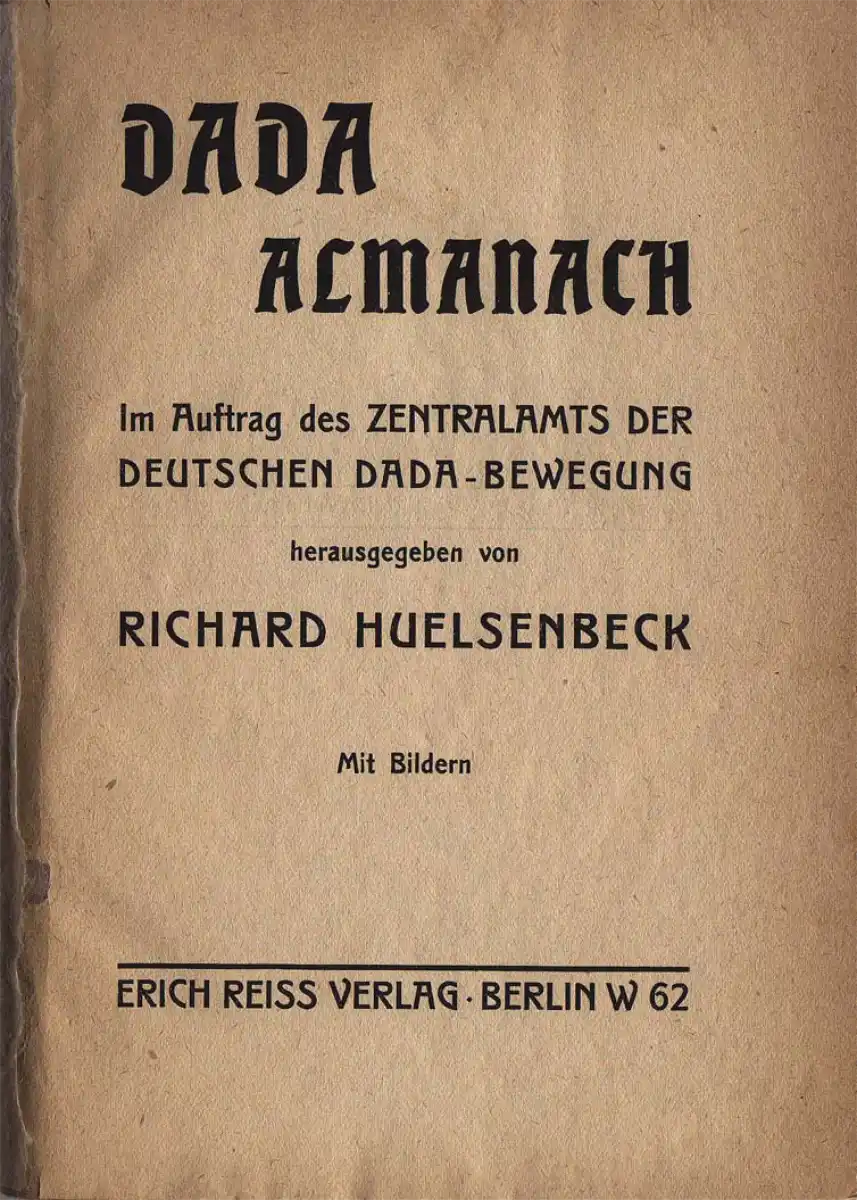

L'origine du terme "Dada" reste entourée de mystère. La version la plus répandue raconte qu'il aurait été découvert par hasard en ouvrant un dictionnaire français-allemand. Richard Huelsenbeck en revendique la paternité : "Le mot dada a été découvert par hasard dans un dictionnaire allemand-français par Hugo Ball et moi, alors que nous cherchions un nom de théâtre pour Mme Le Roy, la chanteuse du cabaret".

"Cheval de bois" en français, le terme possède l'avantage de fonctionner dans plusieurs langues tout en ne signifiant rien de précis. Cette absence de sens coïncide parfaitement avec l'esprit du mouvement naissant. Tristan Tzara s'empare du mot dans son Manifeste Dada 1918, officialisant ainsi le tournant révolutionnaire de cette entreprise collective : "Il y a un grand travail destructif, négatif à accomplir. Balayer, nettoyer".

Autour de Ball, Tzara, Marcel Janco, Richard Huelsenbeck et Hans Arp, un noyau dur expérimente de nouvelles formes d'expression. Poésie sonore, danse libre, musique bruitiste, performances provocatrices : les soirées s'enchaînent comme des spectacles de cabaret où se succèdent danses, sketchs avec masques, travail rythmique et lectures de poèmes simultanés. Plus de 1 000 œuvres créées par 50 artistes différents témoigneront de la richesse de ce mouvement qui, malgré sa brève existence jusqu'en 1924, marquera profondément l'histoire de l'art.