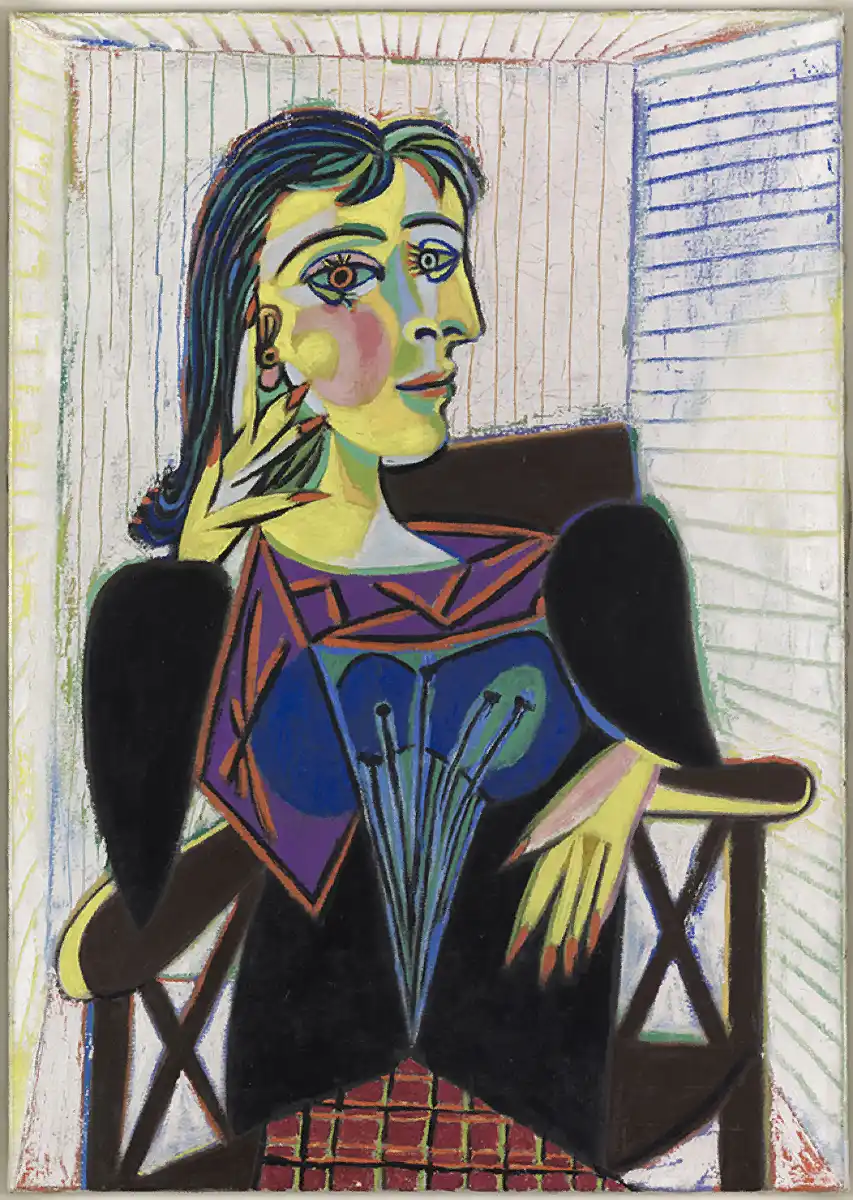

Dora Maar, ou comment une artiste accomplie se mua en "Pieta Dolorosa".

Photographe surréaliste reconnue avant sa rencontre avec Picasso, Dora Maar devient "La Femme qui pleure" dans l'imaginaire collectif. Analyse d'un effacement artistique et des mécanismes de mythification qui transforment une créatrice autonome en icône tragique.

Origines familiales et jeunesse

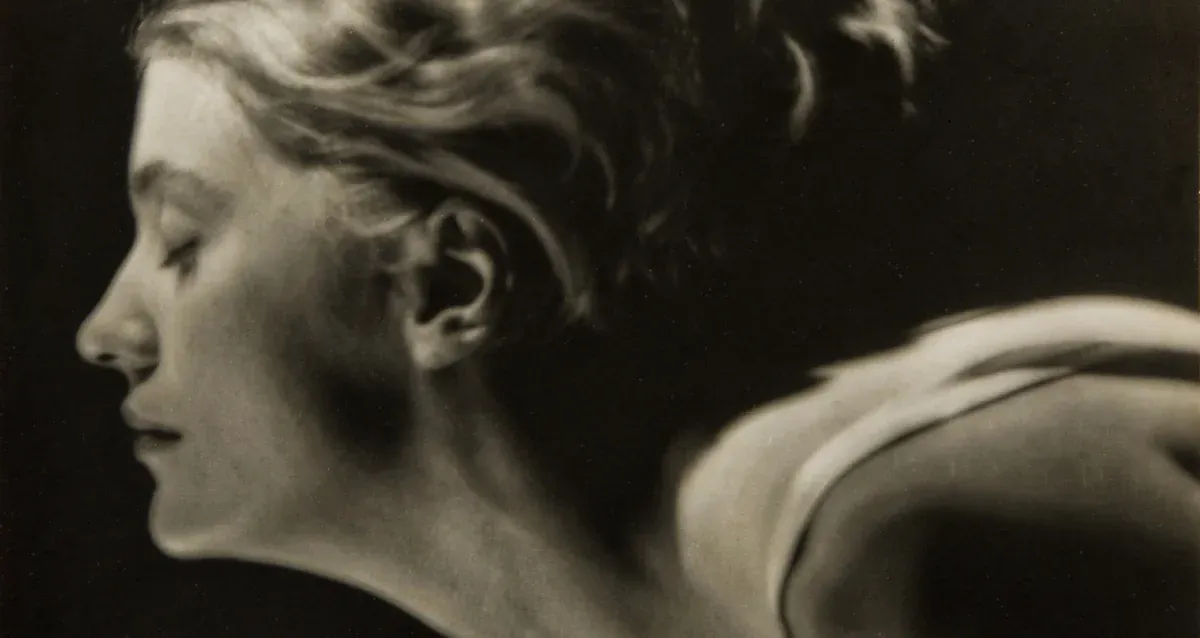

Henriette Théodora Markovitch naît le 22 novembre 1907 à Tours. Son père Joseph Markovitch est architecte. Il vient de Croatie et a étudié à l'École des Beaux-Arts de Paris. Sa mère Julie Voisin appartient à la bourgeoisie française de province. Les revenus familiaux permettent une éducation soignée.

En 1910, la famille s'installe à Buenos Aires. Joseph Markovitch a obtenu des contrats de construction dans la capitale argentine en pleine expansion. Dora grandit dans cette ville. Elle apprend l'espagnol. Elle fréquente les établissements privés destinés à la bourgeoisie européenne expatriée. Cette enfance se déroule entre deux cultures sans qu'elle appartienne complètement à l'une ou l'autre.

La famille effectue des allers-retours réguliers en France. Dora passe ses vacances chez ses grands-parents maternels. Elle parle français à la maison, espagnol à l'école, anglais avec les familles britanniques du quartier de Palermo. Cette multiplicité linguistique façonne sa personnalité. Elle développe une capacité d'adaptation et une forme de distance critique.

Formation artistique à Paris

En 1926, Dora revient définitivement à Paris. Elle a dix-neuf ans. Ses parents continuent à financer ses études. Cette indépendance financière lui donne une liberté rare pour une jeune femme de l'époque. Elle abandonne le prénom Henriette qu'elle juge trop conventionnel. Dora correspond mieux à sa personnalité.

Elle s'inscrit d'abord à l'École des Beaux-Arts. L'enseignement académique ne la satisfait pas. Elle rejoint l'Académie Julian, plus ouverte aux innovations. Elle suit parallèlement des cours à l'Union centrale des arts décoratifs. Elle découvre la photographie à l'École de Paris dirigée par André Lhote.

Cette formation multiple répond à une conception globale des arts visuels. Dora refuse de se limiter à une seule technique. Elle considère que peinture, dessin, arts appliqués et photographie peuvent se nourrir mutuellement. Cette approche transversale caractérise sa génération d'artistes.

Engagement politique et collaboration cinématographique

Parallèlement à sa formation artistique, Dora développe un engagement politique de gauche qui marque profondément sa personnalité. Elle rejoint le groupe Octobre, troupe théâtrale d'avant-garde dirigée par Jacques Prévert, qui prône un théâtre populaire et militant. Cette participation l'initie aux questions sociales et politiques qui agitent la France des années trente.

Elle adhère également à l'association Contre-Attaque fondée en 1935 par André Breton et Georges Bataille. Ce mouvement réunit intellectuels surréalistes et écrivains critiques qui s'opposent à la montée des fascismes européens. Dora partage leurs convictions antifascistes et leur refus des compromissions politiques. Ces engagements forgent ses convictions révolutionnaires.

Sa collaboration avec Louis Chavance, critique de cinéma influent, l'introduit dans le milieu cinématographique parisien. Elle travaille pour la revue Du Cinéma en tant que photographe spécialisée. Cette activité lui permet de documenter les tournages et de réaliser des portraits d'acteurs et de réalisateurs. Elle développe une expertise reconnue dans la photographie de plateau.

Carrière photographique professionnelle

En 1931, Dora ouvre un studio photographique rue d'Astorg avec Pierre Kéfer. Le local occupe deux étages dans un immeuble haussmannien. Ils investissent dans un équipement professionnel moderne : chambre photographique grand format, éclairages tungstène, fond mobile, agrandisseur de qualité professionnelle.

Le studio travaille principalement pour la mode et la publicité de luxe. Les maisons de couture parisiennes commandent des images pour leurs catalogues et leurs campagnes publicitaires. Schiaparelli, Worth, Lucien Lelong, Patou figurent parmi leurs clients réguliers. Le carnet de commandes reste constamment fourni. Leurs campagnes publicitaires se diffusent dans les magazines français et européens : Vogue, Harper's Bazaar, L'Officiel, Marie-Claire.

Dora développe une spécialisation reconnue dans la photographie de mode féminine. Elle maîtrise parfaitement l'éclairage indirect qui met en valeur les tissus sans créer d'ombres dures. Son approche technique se distingue par une précision exceptionnelle. Elle développe ses propres négatifs selon des procédés personnalisés qui accentuent les contrastes.

Les tensions entre les deux associés s'accumulent progressivement. Pierre Kéfer privilégie exclusivement la rentabilité commerciale, Dora aspire à plus de liberté créative. Ils se séparent définitivement en 1934. Dora reprend seule l'activité en conservant la clientèle établie et la réputation du studio.

Parallèlement à son activité commerciale, Dora développe un important travail documentaire sur les espaces urbains contemporains. Elle arpente les rues de Paris avec son Leica acquis en 1935. Son approche se distingue par une complicité évidente avec ses sujets et une ironie souvent teintée d'humour. Ses voyages réguliers en Europe enrichissent cette réflexion urbaine. Elle photographie Londres, Berlin, Barcelone selon la même méthode rigoureuse d'observation directe.

Reconnaissance dans le surréalisme

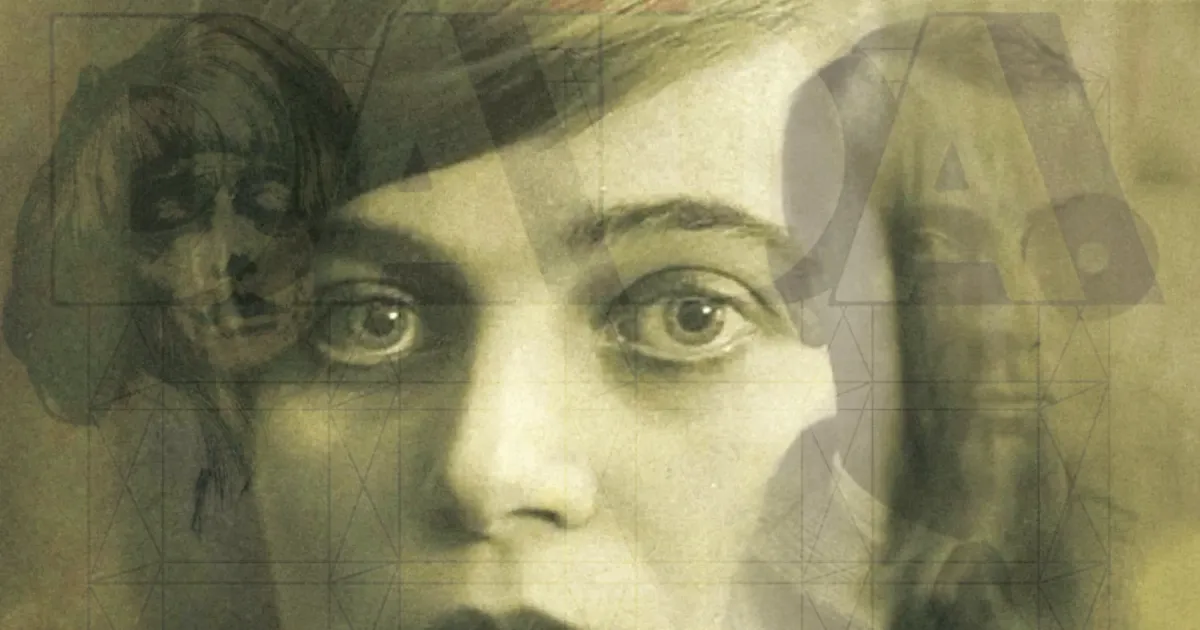

Dora commence à exposer ses photographies personnelles en 1934. Ses photomontages retiennent l'attention des critiques spécialisés. Père Ubu réalisé en 1936 assemble une main gantée et un fœtus d'armadillo dans une composition saisissante. La revue Cahiers d'art dirigée par Christian Zervos publie régulièrement ses images les plus abouties.

André Breton découvre ses photomontages en 1935 et l'invite personnellement à rejoindre le groupe surréaliste officiel. Elle participe à l'Exposition internationale du surréalisme organisée à Paris en janvier 1936. Ses œuvres sont présentées dans les mêmes salles que celles de Man Ray, Hans Bellmer et Brassaï.

Paul Éluard devient rapidement un ami proche et un soutien constant. Les témoins de l'époque décrivent Dora comme une femme au caractère bien trempé. Colérique quand la situation l'exige, elle sait faire preuve d'un esprit acerbe face aux compromissions. Paul Éluard note dans ses carnets : "Dora possède cette rare capacité de voir au-delà des apparences." André Breton apprécie particulièrement sa "lucidité impitoyable".

Dans le Paris des années trente, Dora Maar occupe une position respectée et totalement autonome. Elle n'a besoin d'aucun soutien masculin pour exister professionnellement et artistiquement. Sa réputation repose entièrement sur ses compétences techniques exceptionnelles et sa vision artistique personnelle.

Rencontre avec Picasso et relation destructrice

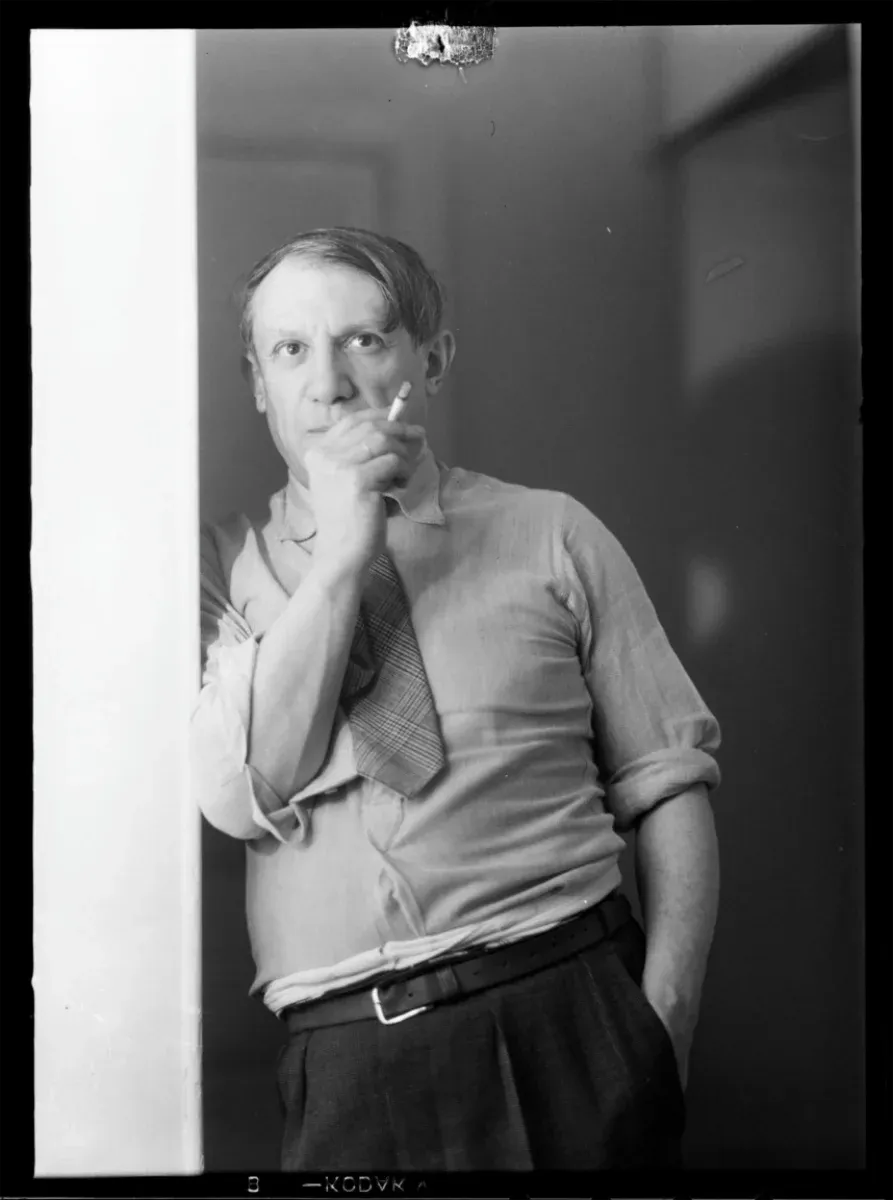

La première rencontre entre Dora Maar et Picasso fait l'objet de versions contradictoires. L'anecdote des Deux Magots relève probablement de la mythification romanesque. Les recherches récentes suggèrent une première rencontre sur le plateau du Crime de Monsieur Lange de Jean Renoir en 1935, facilitée par Paul Éluard.

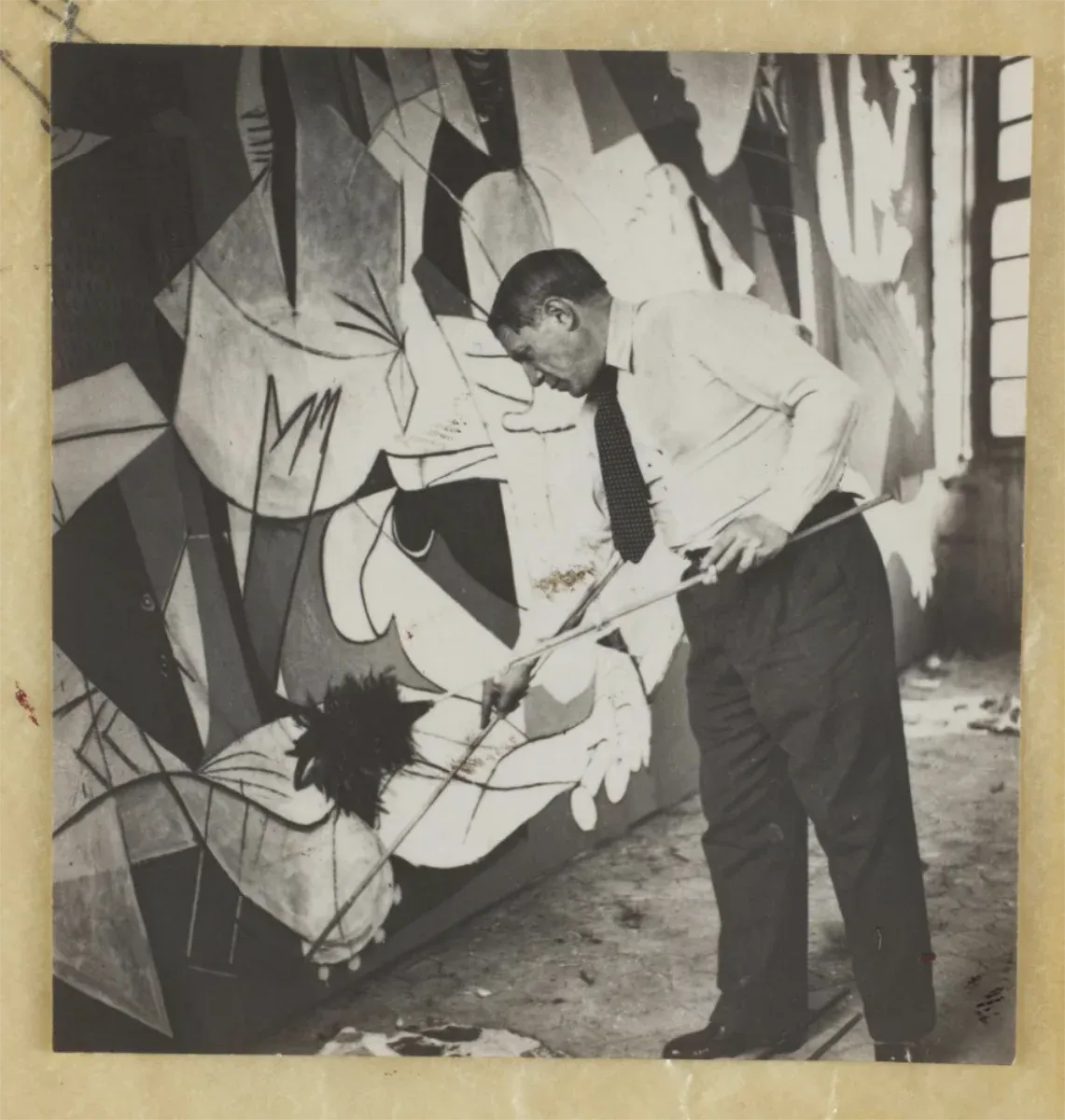

Dora devient rapidement la compagne officielle de Picasso. Cette cohabitation modifie immédiatement son rythme de travail et réduit progressivement son autonomie artistique. Dora, fermement ancrée à gauche, influence l'engagement de Picasso face à la guerre d'Espagne. Elle le pousse à réagir contre le fascisme lors de la commande de Guernica. Son travail documentaire sur la création constitue l'archive visuelle la plus complète du processus, mais reste attaché au nom de Picasso.

Les portraits de La Femme qui pleure établissent durablement l'image publique de Dora. Cette identification iconographique supplante progressivement sa personnalité réelle. Un aspect douloureux aggrave leurs tensions : la stérilité de Dora. Picasso lui reproche ouvertement cette incapacité, ce qui contribue à dégrader leur relation.

En 1943, Picasso remplace Dora par Françoise Gilot. La rupture s'accompagne d'une mise au ban social. Dora sombre dans une dépression profonde. Paul Éluard la conduit chez Jacques Lacan en 1944. Elle subit des électrochocs à Sainte-Anne sans amélioration notable.

Retrait et fin de vie

En 1944, Picasso achète à Dora une maison à Ménerbes dans le Vaucluse. Elle s'y installe définitivement en 1947. À Ménerbes, Dora se rapproche progressivement de la religion catholique. Cette conversion s'accompagne d'une dérive politique troublante vers des positions conservatrices extrêmes. Son caractère évolue vers une misanthropie exacerbée.

Dora meurt le 16 juillet 1997 à Ménerbes, âgée de quatre-vingt-neuf ans. Elle reste identifiée à La Femme qui pleure plutôt qu'à son œuvre personnelle. Depuis 2000, plusieurs expositions révèlent l'ampleur de sa production et l'injustice de son effacement.

✔︎ Maison Dora Maar ✔︎ Un record 2025 pour l’inédit de Picasso ✔︎ Picasso, séparer l'homme de l'artiste

Supplément Premium

Analyse exhaustive • 4 800 mots • Documents inédits

Version de référence complète

Analyse exhaustive • 4 800 mots • Documents inédits

🔍 Carrière professionnelle détaillée

Studio photographique, clientèle de prestige, maîtrise technique et reconnaissance par Man Ray

📚 Documents et témoignages inédits

Véritables circonstances de la rencontre, citations d'Éluard et Breton, impact de sa stérilité

✨ Addenda exclusifs

- Œuvre poétique avec textes intégraux

- Parallèle avec Jacqueline Lamba et destins croisés

- Épisode tragique de la garde de l'enfant, Aube (1936)

- Dérive idéologique vers l'extrême droite

Accès Premium Artefields

I. L'œuvre poétique méconnue : textes intégraux et analyse

Au-delà de la photographie et de la peinture, Dora Maar développe une production poétique personnelle qui constitue une dimension essentielle et largement ignorée de sa création. Cette œuvre littéraire accompagne ses différentes périodes artistiques et révèle l'évolution de sa sensibilité intérieure. Les textes conservés témoignent d'une approche introspective de l'écriture qui dialogue avec sa recherche visuelle.