Le Rayon Vert, Jules Verne, Rohmer et la naissance d'une légende

Découvrez comment le rayon vert, rare phénomène lumineux, est devenu une légende grâce à Jules Verne, magnifié par le cinéma d’Éric Rohmer et détourné par la culture contemporaine. Entre science, poésie et quête spirituelle, plongez dans les secrets de cette lumière énigmatique.

Une traversée entre fiction, science et fascination collective

Un phénomène rare et mystérieux

Le rayon vert… Le nom évoque, à première vue, quelque chose de fantastique, une boisson exotique servie sur une plage ensoleillée ou un pouvoir secret d’un super-héros Marvel. Pourtant, derrière cette appellation intrigante se cache un phénomène optique authentique, mais d’une rareté telle qu’il a acquis, après avoir été révélé, un parfum de mythe.

Ce qui s’apparente à une illusion, c’est en fait une réalité scientifique : au moment précis où le soleil s’efface derrière l’horizon, dans certaines conditions météorologiques favorables, une brève lueur émeraude surgit à la frontière du jour et de la nuit. Ce clin d’œil céleste, furtif et insaisissable, ne dure qu’une fraction de seconde, à tel point que beaucoup doutent de son existence et le soupçonnent d’être une invention de poète ou de conteur.

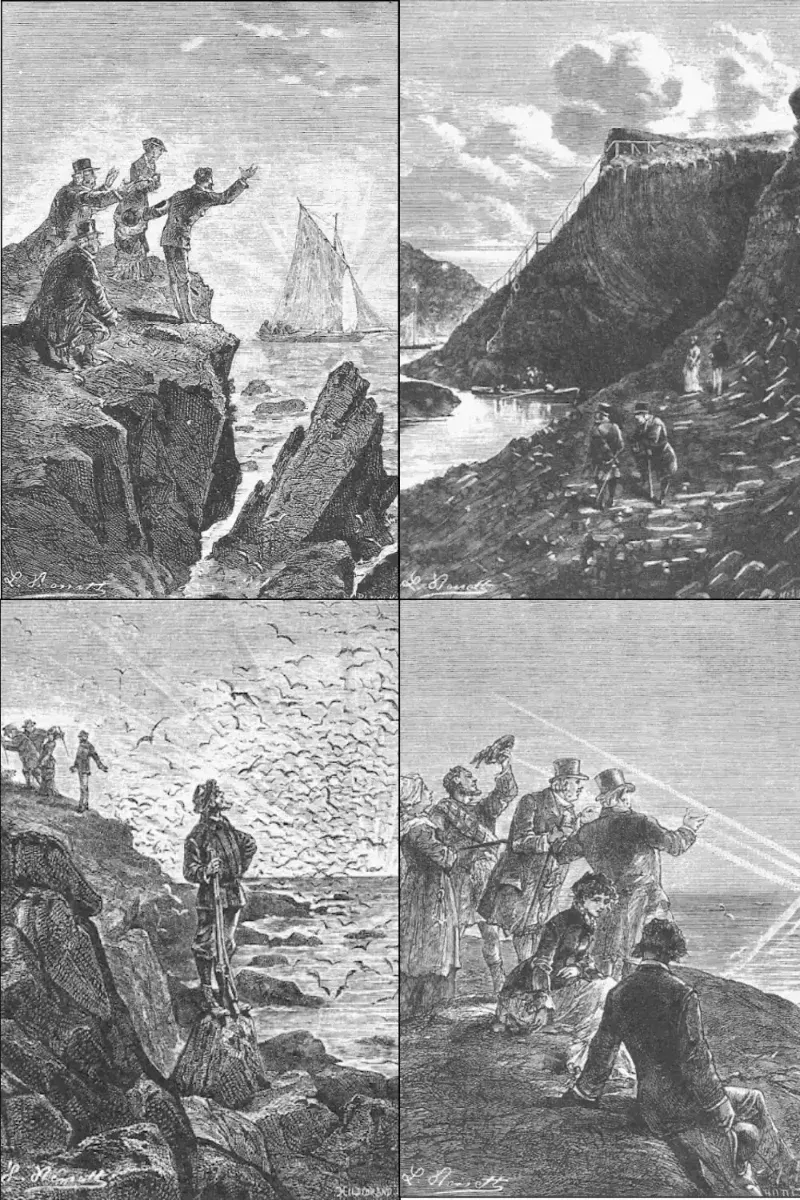

L’observation du rayon vert requiert une patience quasi monacale et une bonne dose de persévérance. Il faut un ciel parfaitement limpide, une atmosphère pure, un horizon bien dégagé – idéalement au-dessus de la mer – et, bien sûr, une vigilance extrême pour saisir l’instant fugace où la lumière du soleil, filtrée par la masse d’air, se métamorphose en lueur verte.

Nombreux sont celles et ceux qui, après des heures passées à scruter l’horizon, n’ont aperçu qu’un coucher de soleil parmi tant d’autres, tandis que quelques privilégiés rapportent cette vision presque miraculeuse. Peu d’événements naturels allient à ce point la réalité physique et l’imaginaire collectif, offrant à la fois une explication rationnelle et un support rêvé pour la légende.

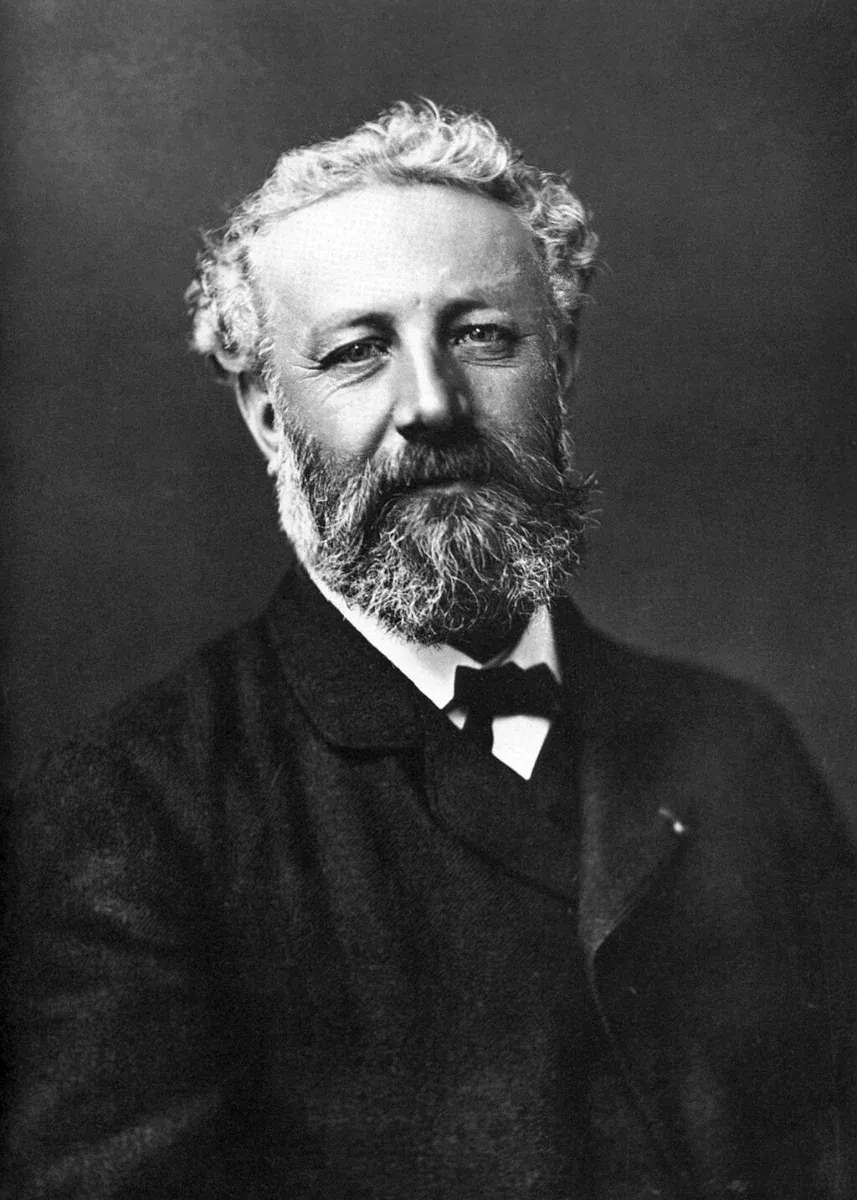

Jules Verne, l’inventeur d’une légende qui n’existait pas

Mais alors, comment ce simple phénomène optique a-t-il pris une telle ampleur dans la culture populaire ? C’est en grande partie à Jules Verne que l’on doit la notoriété du rayon vert.

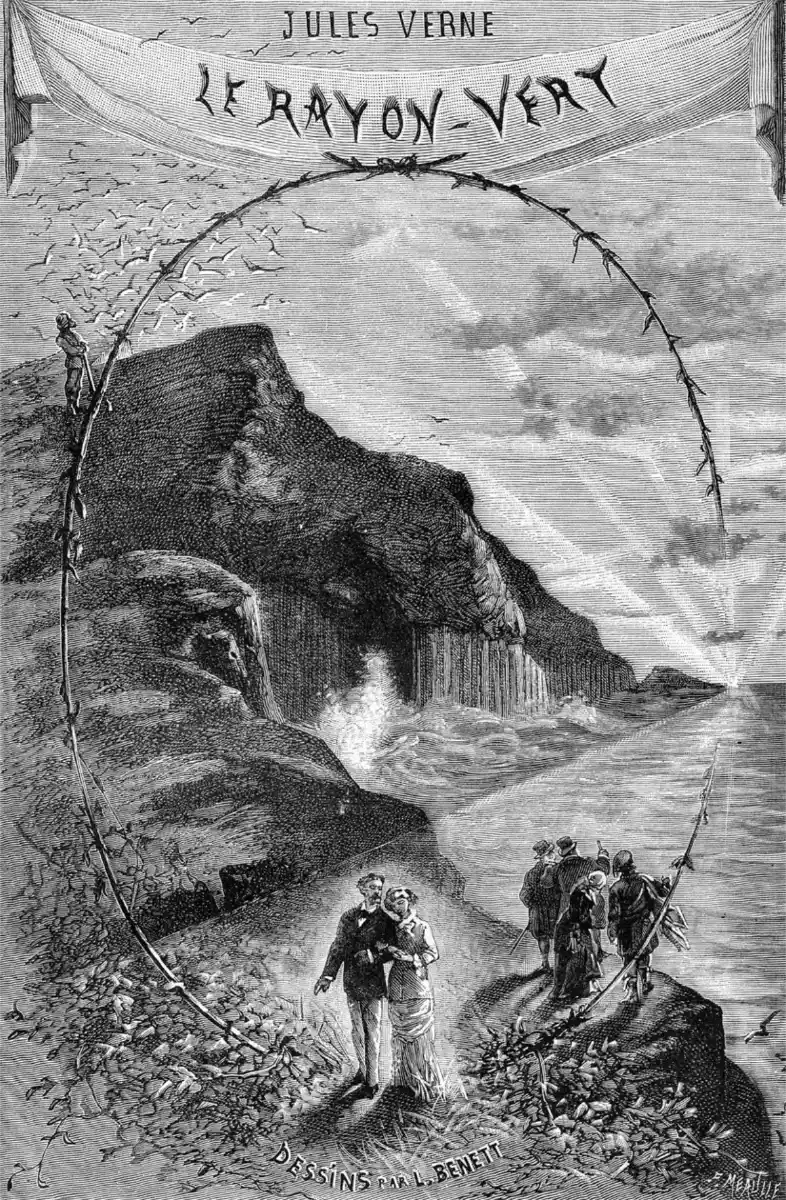

En 1882, l’auteur, déjà mondialement connu pour ses Voyages extraordinaires, publie un roman éponyme où il délaisse les aventures spectaculaires et les inventions géniales pour s’attarder sur une quête bien plus intérieure.

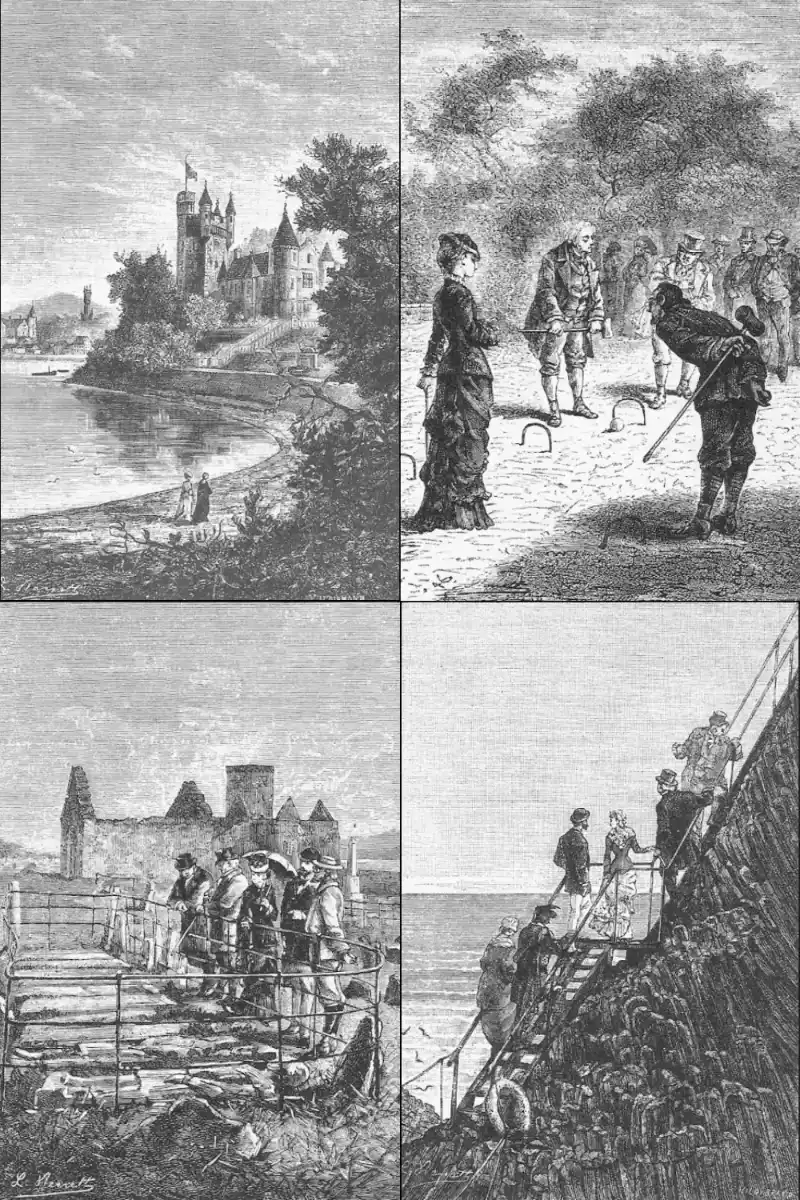

Pas d’expédition au centre de la Terre, pas de tour du monde haletant, ni de vaisseau submersible révolutionnaire ici : le décor est celui d’une Écosse mélancolique, baignée d’humidité et de brume, où l’on suit les pas d’Helena Campbell, une jeune femme en quête d’absolu, flanquée d’un soupirant timide et d’un savant aussi érudit que ridicule, Aristobulus Ursiclos.

Verne excelle dans l’art de détourner les codes. Là où ses savants sont habituellement de grands héros, il s’amuse ici à tourner Ursiclos en dérision, à souligner sa vanité et sa déconnexion du monde réel. Surtout, il introduit dans l’intrigue une légende purement inventée : selon une tradition écossaise sortie tout droit de son imagination, quiconque voit le rayon vert perce instantanément son propre cœur ainsi que celui des autres. En quelques pages, Verne transforme la physique de la lumière en quête métaphysique, faisant du rayon vert un objet de désir, de divination ou de révélation.

Cette habileté à inventer la tradition, à ancrer la fiction dans le réel, est un trait génial de l’écrivain. Car avant Le Rayon Vert, aucune archive, aucun conte folklorique écossais n’évoquait ce phénomène sous un jour mystique. C’est bien la magie du roman qui a conféré au rayon vert son statut de légende moderne. Et le plus remarquable, c’est que, un peu plus d'un siècle plus tard, la tradition perdure, entretenue, relayée, magnifiée par des générations de lecteurs, d’artistes et de rêveurs.

Le rayon vert existe vraiment, mais merci Jules Verne

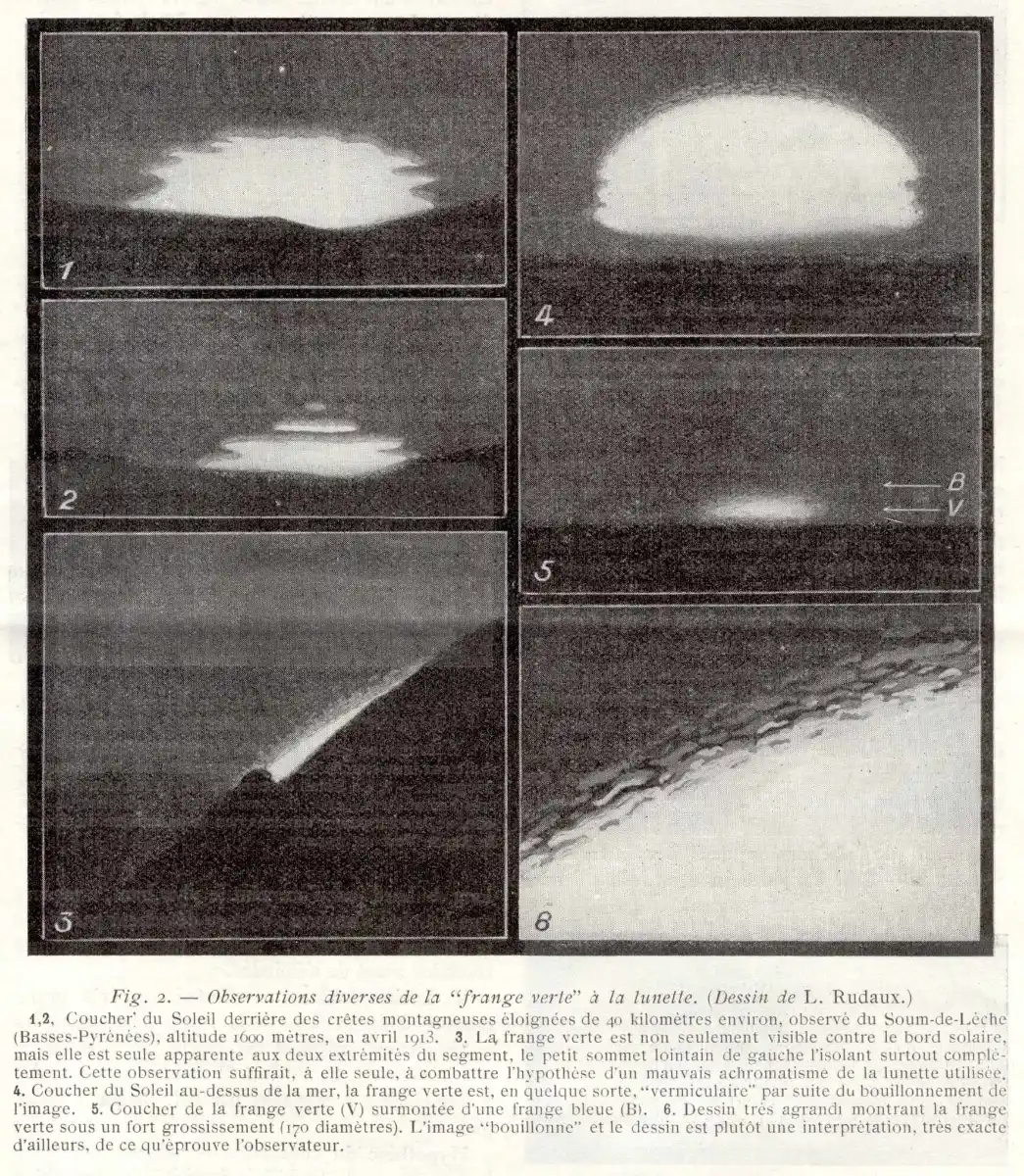

Ce qui fascine, c’est que le roman de Jules Verne n’a pas seulement inspiré des lecteurs ; il a aussi mobilisé la communauté scientifique. Avant la publication de Le Rayon Vert, seules quelques observations isolées figuraient dans les rapports d’astronomes. Le phénomène, bien que réel, restait marginal. L’effet Verne a été immédiat et spectaculaire : du jour au lendemain, chercheurs, amateurs, curieux de tous bords se sont précipités sur les plages et les falaises, carnets en main, pour tenter de surprendre le fameux éclair vert.

Des articles de vulgarisation paraissent dans la presse, des notes d’observation s’accumulent dans les sociétés savantes, et les témoignages abondent. Pour certains, l’enjeu est de percer le mystère : pourquoi le vert, pourquoi si fugace ? Pour d’autres, il s’agit de vérifier si la fiction a bien un ancrage dans la réalité. C’est ainsi qu’un simple roman, que la critique considérait comme mineur, a provoqué un emballement scientifique international. Une leçon d’humilité : il suffit parfois d’une histoire bien racontée pour que la science sorte de ses laboratoires et se laisse entraîner vers l’horizon.

Le plus ironique dans cette histoire, c’est que la fiction a précédé la science dans la construction de la légende. C’est en inventant une tradition, puis en la racontant avec sérieux, que Verne a déclenché une vague d’études sérieuses sur un phénomène jusqu’alors négligé. Le roman a réveillé la curiosité, fait naître des vocations, et donné au rayon vert une visibilité qu’il n’aurait sans doute jamais eue autrement. La science, loin de s’en offusquer, a embrassé la légende et s’est lancée, elle aussi, à la poursuite de cette lumière insaisissable.

Éric Rohmer et la "grâce" du rayon vert

Il faut attendre plus d’un siècle après Jules Verne pour que le rayon vert devienne le cœur d’une œuvre cinématographique marquante. En 1986, Éric Rohmer, cinéaste des sentiments inavoués et des quêtes intérieures, choisit d’en faire la pièce maîtresse de son film Le Rayon Vert. Contrairement à Verne, Rohmer ne manie ni l’ironie ni la distance : il filme le phénomène et la quête qui l’entoure avec une gravité quasi mystique. Delphine, la protagoniste, erre de vacances en vacances, fuyant les compromis, rejetant les amitiés superficielles et les amours tièdes. Sa quête, d’apparence banale, est en réalité une recherche spirituelle, une volonté de ne pas trahir ses propres émotions.

Le film s’attarde longuement sur les silences, les attentes, les hésitations. La scène finale, où Delphine aperçoit le rayon vert sur la plage de Biarritz, est filmée comme une épiphanie : pas d’effets spéciaux, pas de surenchère dramatique, mais un moment suspendu, où la lumière naturelle devient le signe d’un bouleversement intérieur. Rohmer croit à ce qu’il montre, et c’est cette foi cinématographique qui confère au film sa magie. On est loin de la malice vernienne : ici, le rayon vert n’est pas un prétexte à la satire, mais la promesse d’une révélation profondément intime.

Ce contraste entre les deux œuvres – l’ironie du romancier, la gravité du cinéaste – est ce qui fait tout l’intérêt de la fascination pour le rayon vert. D’un côté, le sourire du conteur qui s’amuse à inventer des mythes ; de l’autre, l’ascèse d’un réalisateur qui filme un phénomène comme s’il s’agissait d’un miracle. Entre les deux, le public oscille : veut-on croire à la magie, ou se moquer de ceux qui y croient ? Peut-être est-ce dans cette tension que réside le véritable pouvoir du rayon vert.

Quand le rayon vert vire au new age

À mesure que la notoriété du rayon vert se répand, artistes, poètes, scientifiques et adeptes du développement personnel s’en emparent. L’artiste britannique Tacita Dean fait du rayon vert le sujet central de plusieurs œuvres, explorant la frontière entre instantanéité et éternité, entre lumière et perception.

Mustapha Azeroual et le la série The Green Ray

Le projet "The Green Ray" de Mustapha Azeroual explore le phénomène du Rayon Vert à travers une approche artistique innovante : en déléguant à des navigateurs la prise de vues de ciels du monde entier, l’artiste extrait des palettes chromatiques qu’il recompose sur des supports lenticulaires. Ce procédé met en valeur les variations lumineuses et colorées du Rayon Vert, offrant au public une expérience sensorielle immersive tout en interrogeant la relation entre perception, lumière et environnement.

Rayon Vert new age !

Les courants new age n’ont pas tardé à faire du rayon vert un symbole de transformation : on organise désormais des ateliers de méditation face au soleil couchant, des stages de “reconnexion au soi profond par la lumière verte”, des brochures promettent l’accès à d’autres dimensions, à la découverte de soi et de l’univers par le biais d’un simple éclat coloré.

Ce détournement contemporain du phénomène en objet de spiritualité ou de développement personnel témoigne de notre besoin de trouver du sens là où il n’y a, au départ, qu’un phénomène physique. Le rayon vert devient alors un miroir : chacune et chacun y projette ses aspirations, ses croyances, ses désirs secrets. Qu’il soit prétexte à la poésie, à la science ou à la quête de soi, il reste avant tout une invitation à regarder le monde avec curiosité et émerveillement.

Mais au fait, c’est quoi le rayon vert

Derrière toute cette mythologie, le rayon vert reste fondamentalement un effet d’optique parfaitement expliqué par la science. Lorsque le soleil s’approche de l’horizon, sa lumière traverse une épaisse couche d’atmosphère. Les différentes longueurs d’onde de la lumière, c’est-à-dire les différentes couleurs, ne se comportent pas toutes de la même façon : le rouge et l’orange, situés à l’extrémité du spectre, sont absorbés ou dispersés les premiers. Il arrive alors, dans des circonstances idéales – air très pur, absence de nuages, faible turbulence atmosphérique –, que la dernière lumière visible soit verte.

Ce phénomène de réfraction et de dispersion explique pourquoi le rayon vert est si rare. Il ne s’agit pas d’une hallucination collective, ni d’un message envoyé par l’au-delà, mais de la manifestation visible d’une loi naturelle. Tel un arc-en-ciel ou une aurore boréale, le rayon vert rappelle que la beauté du monde tient souvent à l’alliance de la rigueur scientifique et du regard émerveillé que nous posons sur lui.

Jules Verne : l’instigateur malicieux

Au bout du compte, c’est Jules Verne qui, par son talent de conteur et son goût du jeu, aura fait du rayon vert bien plus qu’un phénomène météo anodin. En inventant une tradition, en lui conférant une portée métaphysique, il a lancé une mode, inspiré des études scientifiques, éveillé la curiosité des artistes et du grand public. Son roman aurait pu tomber dans l’oubli, mais le filou moustachu, avec ce mélange de sérieux et d’ironie dont il avait le secret, a su transformer un simple clin d’œil lumineux en objet de fascination durable.

À l’heure où, des plages de l’Écosse aux falaises de Biarritz, des milliers de personnes attendent, fébriles, l’apparition du rayon vert, il faut se souvenir que tout a commencé par une fiction. Une fiction assez puissante pour donner naissance à une science, à un art, à une quête collective. Et peut-être, au fond, est-ce là le plus beau pouvoir du rayon vert : rappeler qu’en matière de science comme en littérature, l’humour, la curiosité et la capacité d’inventer sont parfois les plus sérieux des moteurs de découverte.

→ Observatoire de Paris - LIRA → Archives de la Manche