Luc Delahaye ou de l'extinction annoncée de la photographie

Luc Delahaye, de Magnum au Jeu de Paume, raconte par ses images monumentales l’épuisement des images et l’extinction de la photographie. Entre reportage et art contemporain, son œuvre incarne la photographie post-documentaire : froide, ironique.

Encore un enterrement pour la photographie

On a annoncé sa mort tant de fois que l’on pourrait croire à une blague de mauvais goût. La photographie serait morte dès sa naissance, condamnée par le soupçon qu’elle portait en elle : la reproductibilité infinie.

Walter Benjamin avait déjà diagnostiqué la perte d’aura dans l’ère de la reproduction mécanique. Roland Barthes l’avait transformée en objet de deuil dans _La Chambre claire_. Susan Sontag, dans _On Photography_, en avait dénoncé la logique de saturation et de spectacle. Et aujourd’hui, au temps des flux numériques et des images générées par intelligence artificielle, la ritournelle perdure : la photographie est morte.

Luc Delahaye semble avoir choisi d’en faire le constat avec une ironie glaciale. Ancien reporter de guerre, devenu artiste exposé dans les musées et galeries, il incarne ce passage : d’un médium conçu comme preuve vers un médium réduit à l’expression — comme d’un jus — de sa propre architecture.

Dans cette pratique de la photographie, il y a des réminiscences du minimalisme et de la réduction d’un médium à ses éléments. D’autant plus que la photographie numérique n’a plus pour composant une pellicule et la lumière, mais un capteur (hyper sensible aux photons, au point de dissiper l’obscurité !) et des pixels.

Les images monumentales de Luc Delahaye, qui à partir du 10 octobre 2025 seront exposées au Jeu de Paume, ressemblent à des stèles dressées pour célébrer non pas des événements, mais l’impossibilité même de les représenter. L’exposition devient veillée funèbre, le musée un funérarium, et Delahaye le maître de cérémonie de cet enterrement dadaïste.

D'ailleurs, outre le fait d'être monumentales, les photographies de Delahaye sont fréquemment sous-exposées, comme étouffées, le contraste fait défaut, un voile semble s'interposer entre l'image, son support et le "visiteur", car ici on est tenu, pour ainsi dire, à distance.

Ce qu'il y aurait à voir est étiolé, sans éclat, sans relief. La surface de l'image "imprimée" est ce qui prime. C'est un écran asséné entre l'image et son objet. Le sujet est là, ce n'est pas une photographie, c'est une gigantesque image, parmi les pléthores d'images.

Du reportage au monument, trajectoire d’un photographe

Delahaye entre à Sipa Press en 1986. À peine la vingtaine passée, il couvre déjà les zones de guerre : Liban, Afghanistan, ex-Yougoslavie, Rwanda. Son style est efficace, son regard frontal, son exigence documentaire intacte. Les années Magnum le placent aux côtés des grands noms du photojournalisme. Ses clichés, publiés dans _Newsweek_ et d’autres magazines internationaux, circulent comme preuves, comme empreintes directes de la réalité.

Mais ce regard s’use. La répétition des mêmes scènes — ruines, victimes, réfugiés — finit par banaliser l’horreur. La photographie de presse ne choque plus, elle se consomme comme une rubrique. Delahaye prend alors ses distances.

À partir des années 2000, il se détourne du rythme de l’actualité pour se tourner vers les murs des musées. Ses tirages deviennent immenses, parfois plusieurs mètres, présentés avec une froideur clinique. Ce n’est plus l’instantanéité du scoop, mais la solennité du monument.

Au Jeu de Paume, ses photographies se lisent comme des peintures d’histoire contemporaines. Ce sont des tableaux historiques à la facture presque néoclassique, jusqu’au glacis des tirages c-print digital qui évoquent, en plus poli encore, ceux des peintres académiques.

Un champ de bataille en Tchétchénie, une salle d’audience du Tribunal de La Haye, une rue dévastée : autant de scènes qui, agrandies, perdent leur statut de documents pour devenir des fresques silencieuses. Le photojournaliste a cédé la place à l’artiste. Le document s’est transformé en ex voto muséal.

La photographie post-documentaire : de la perte d’objectivité à la perte de référent

Cette évolution relève de ce que les critiques nomment la photographie post-documentaire. Longtemps, la photographie documentaire se présentait comme un miroir du réel, un reflet objectif. Les théoriciens postmodernes ont rappelé que chaque image est cadrée, codée, inscrite dans des rapports de pouvoir. Delahaye pousse ce constat plus loin : la photographie n’a pas seulement perdu son objectivité, elle a perdu son référent.

Ses images monumentales ne montrent pas la guerre en tant qu’événement, mais la guerre en tant que catégorie abstraite. Le réfugié n’est plus un individu identifiable, mais une figure conceptuelle. L’événement photographié se dissout dans l’échelle, dans la neutralité distante du regard. Comme si Delahaye nous disait : il n’y a plus rien à voir, seulement la trace de l’impossibilité de voir.

Wittgenstein écrivait que « le sens d’un mot est son usage ». Transposons : le sens d’une photographie dépend de son usage. Dans un journal, une image de Grozny signifie urgence, actualité, preuve. Dans une salle du Jeu de Paume, la même image signifie contemplation, méditation, mise à distance. Delahaye joue de cette grammaire visuelle, par ailleurs déjà présente dans l’hyperréalisme et le Pop Art. Ses images sont techniquement identiques à celles d’un reportage, mais leur monumentalité et leur contexte les transforment en autre chose : des monuments de l’absence, le sujet n’est plus ce qui est montré.

Majoli, Wall, Demand, Crewdson, Gursky, Sekula

Delahaye n’est pas seul à naviguer dans cette zone grise. Alex Majoli, également issu du photojournalisme, dramatise les manifestations et les conflits en les éclairant comme des pièces de théâtre. Ses images ressemblent à des scènes shakespeariennes plus qu’à des dépêches d’agence.

Jeff Wall, quant à lui, reconstruit des scènes avec une précision maniaque, exposées dans des caissons lumineux. Son travail documente la perte d’aura : l’image n’est plus trace mais reproduction. Thomas Demand va plus loin encore : il fabrique en carton des décors entiers de lieux historiques, puis les photographie. L’artifice devient « vérité » provisoire. Demand détruit ses maquettes, comme on le ferait d’un mandala tibétain. Gregory Crewdson, de son côté, éclaire la banlieue américaine comme un plateau de cinéma, transformant la banalité en spectacle.

Andreas Gursky capte les flux de la mondialisation dans des panoramas saturés, où l’individu disparaît. Allan Sekula, critique marxiste, rappelle que la photographie est avant tout une économie du regard, structurée par le capitalisme.

Delahaye partage avec eux cette lucidité désenchantée : l’image n’est plus empreinte mais performance. Mais il se distingue : il ne construit pas, il ne met pas en scène. Il capture le réel, mais le monumentalise jusqu’à ce qu’il se dissolve. Là où Jeff Wall documente la perte d’aura, Delahaye documente la perte de référent.

Monumentalité et marché de l’art

Le passage de Delahaye du journal au musée correspond aussi à un changement de valeur. Une photo de presse rapporte quelques dizaines d’euros. Une photographie monumentale exposée au Jeu de Paume ou vendue chez Christie’s peut atteindre des centaines de milliers d’euros. La photographie meurt comme document, mais renaît comme marchandise rare.

Le monumental n’est pas seulement esthétique, il est économique. L’échelle géante permet à l’image de rivaliser avec la peinture d’histoire. Elle confère une aura paradoxale à un médium censé l’avoir perdue. Dans les musées, le spectateur ne lit plus une information : il contemple une relique. La photographie cesse d’être un outil de connaissance pour devenir un objet de collection.

Cette mutation interroge : que reste-t-il de la mission originelle du photojournalisme quand la photographie devient produit de luxe ? Delahaye répond par le silence de ses images : il ne sauve pas le document, il expose ses reliefs. Ceux d’une indigestion postmoderne et numérique.

Controverses et l'Autre

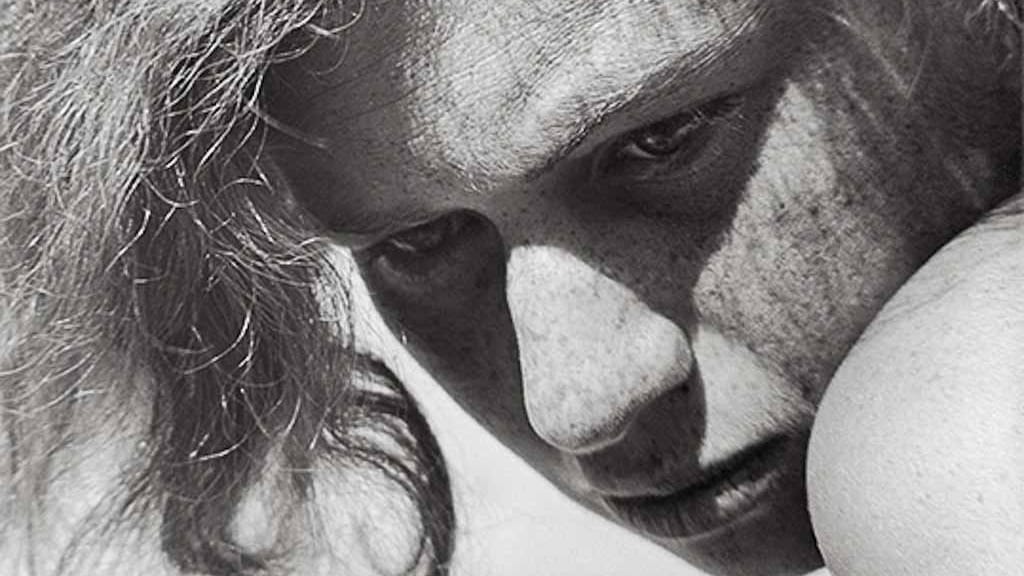

Le travail de distanciation et de spectacularisation de Delahaye n’a évidemment pas échappé aux scandales. Entre 1995 et 1997, il photographie clandestinement les passagers du métro parisien. La série _L’Autre_ déclenche un procès. Une passagère estime que son image publiée porte atteinte à sa dignité. Le tribunal donne raison à Delahaye, jugeant l’œuvre artistique et l’atteinte inexistante.

Ce procès met en lumière la confusion contemporaine. La même image peut être preuve judiciaire, surveillance intrusive ou œuvre exposée, selon le contexte. La photographie n’a plus de statut fixe : elle est un objet flottant.

On lui reproche aussi d’esthétiser la souffrance. Ses formats géants, impeccablement composés, transformeraient la douleur en spectacle. Mais toute photographie de guerre est déjà esthétisée dès lors qu’elle est cadrée et publiée. Delahaye pousse cette évidence jusqu’à l’absurde. En rendant visible l’artifice, il montre que la neutralité n’a jamais existé.

Sémiologie et apocalypse Dada

La sémiologie avait promis de décrypter les images. Barthes, Eco et d’autres ont tenté de cartographier les codes de la société de consommation de masse, terme qui paraît, de nos jours, presque désuet. Face à l’avalanche de selfies, de stories et d’images générées, la sémiologie s’épuise. Trop de signes, trop de flux, trop de bruit.

Delahaye répond à cette saturation par l’ironie glaciale. Ses images monumentales sont à la fois funérailles et parodie. Elles ressemblent à des monuments solennels, mais leur solennité même devient dadaïste. Comme au Cabaret Voltaire, on rit de la catastrophe en la récitant avec sérieux. La photographie, saturée, ne signifie plus rien. Mais elle persiste comme happening funéraire.

Cabaret Voltaire, on rit de la catastrophe en la récitant avec sérieux. La photographie, saturée, ne signifie plus rien. Mais elle persiste comme happening funéraire.

Photographie et intelligence artificielle, la prophétie du post-référent

Les images générées par IA achèvent ce processus. Elles n’ont plus de contact avec le monde matériel. Elles naissent d’algorithmes et de données, sans lumière, sans empreinte. Le référent disparaît. Mais Delahaye l’a en quelque sorte pressenti. Ses images disent l’absence du réel avant même que les machines ne l’enterrent définitivement.

Ses photographies apparaissent alors comme des fossiles de transition : encore liées au monde par leur prise de vue, mais déjà arrachées au réel par leur monumentalité et leur abstraction. Elles sont le chaînon manquant entre le photojournalisme et l’imagerie générative.

Le Jeu de Paume, musée et cénotaphe

Exposées au Jeu de Paume, les images de Delahaye prennent toute leur dimension rituelle. Le musée devient cénotaphe. Les regardeurs-spectateurs se tiennent devant des formats immenses comme devant des stèles. Ce qu’ils contemplent, ce n’est pas la guerre, mais la mort de la photographie documentaire.

Le Jeu de Paume, lieu chargé d’histoire politique et artistique, devient scène de cet enterrement. Le spectateur n’y reçoit pas une information, mais une initiation : la photographie survit uniquement comme monument de sa propre extinction.

Luc Delahaye n’est pas seulement photographe, il est maître de cérémonie. Ses images ne documentent plus le monde, elles documentent la disparition de la photographie comme langage. Elles sont des épitaphes monumentales.

La photographie est morte, vive la photographie. Elle survit comme ironie, comme happening dada, comme théâtre beckettien où l’on continue de parler quand il n’y a plus rien à dire. Dans ses grands formats glacés, Delahaye nous rappelle que le médium, en disparaissant, continue à se survivre.

Et si ses images trônent au Jeu de Paume comme des fresques silencieuses, c’est que la photographie, pour sa dernière ruse, a choisi de se monumentaliser. Ultime éclat d’un art qui, en s’éteignant, réussit encore à produire des monuments ironiques à sa propre fin.

© Courtesy Luc Delahaye and Galerie Nathalie Obadia , Paris/Brussels.

✔︎ Musée du Jeu de Paume

Luc Delahaye : Synthèse

- Luc Delahaye : trajectoire du photojournalisme de guerre vers l’exposition muséale, symbole d’une mutation profonde du médium.

- Perte d’aura : à l’ère des flux numériques, l’image photographique ne conserve son poids culturel que par la monumentalité et l’institution muséale.

- Objectivité remise en cause : la photographie post-documentaire révèle la construction sociale et politique du regard, au-delà du simple témoignage.

- Perte du référent : l’image ne décrit plus un événement singulier mais une catégorie abstraite, glissant du document vers le concept.

- Grammaire "wittgensteinienne" : le sens de l’image dépend de son usage — preuve dans un journal, objet de contemplation dans un musée.

- Économie et marché de l’art : la valeur se déplace du champ médiatique (faible) vers celui des galeries et institutions (forte).

- Révolution technologique et IA : l’émergence des LLM et des images générées par algorithme accentue cette déconnexion d’avec le réel, posant des questions civilisationnelles sur la fonction, l’autorité et la vérifiabilité des représentations.

- Enjeux culturels et publics : débats éthiques et juridiques (vie privée, esthétisation de la souffrance) illustrent la recomposition du statut de l’image dans la société contemporaine.