Misia Sert et Vuillard, égérie et amour contrarié à la Belle Epoque

Misia Sert, muse et mécène de la Belle Époque, entourée d'artistes comme Édouard Vuillard, a marqué le monde artistique parisien par son influence.

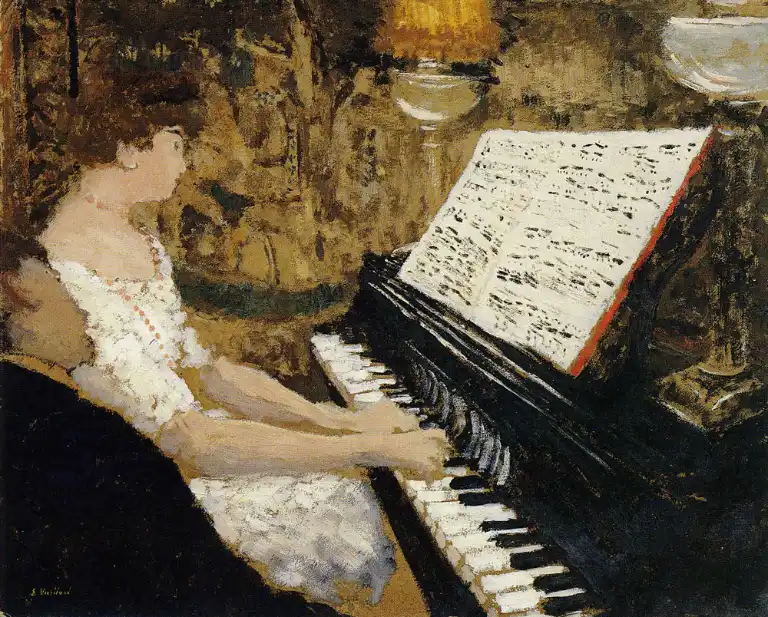

Misia Sert (Maria Zofia Olga Zenajda Godebska) est née le 30 mars 1872 à Saint-Pétersbourg et décédée le 15 octobre 1950 à Paris. Elle est connue pour avoir été une figure centrale de la vie artistique et mondaine de Paris à la fin du XIXe, la Belle Epoque et au début du XXe siècle. Pianiste accomplie, mécène et muse de nombreux artistes, elle a joué un rôle important dans le monde des arts, des lettres et de la musique de son temps.

Misia est née dans une famille d’artistes. Son père, Cyprien Godebski, était un sculpteur polonais reconnu, et sa mère, Zofia Servais, était la fille du violoncelliste célèbre Adrien-François Servais. Après la mort prématurée de sa mère, Misia a été élevée par sa grand-mère en Belgique, où elle a reçu une éducation artistique. Elle a étudié le piano sous la direction du célèbre compositeur Gabriel Fauré.

Misia Sert était une muse pour de nombreux artistes et écrivains de l’époque.

Elle a également joué un rôle crucial dans l'histoire de la danse. Elle était proche de Serge de Diaghilev, fondateur des Ballets russes, et a contribué financièrement à la survie de sa compagnie. Misia a soutenu de nombreux artistes des Ballets russes, dont Igor Stravinsky et Vaslav Nijinski, renforçant ainsi sa place dans le développement de la scène artistique parisienne.

À voir aussi

Biographies d'artistes ou de personnalités singulières

Suzanne Valadon, une mise à nu sensible et sans concession du corps féminin

Marthe Bonnard ou Marthe de Méligny, qui êtes-vous ?

La Belle Époque à Paris, art, histoire et révolutions

L'Impressionnisme, Une Révolution du Regard

Après la Première Guerre mondiale, Misia Sert a vu son influence décliner quelque peu, mais elle est restée une figure respectée dans le monde des arts.

Misia égérie, mécène des arts

Misia Sert a été une muse et une mécène influente dans le monde artistique parisien de la Belle Époque jusqu'à l'après Seconde Guerre mondiale. À travers ses mariages successifs avec Thadée Natanson, Alfred Edwards, et José Maria Sert, elle a joué un rôle crucial dans la promotion et le soutien d’artistes, écrivains, musiciens, et intellectuels de son époque. Chacun de ses mariages a influencé la scène artistique de manière différente, et son salon est devenu un point de rencontre incontournable pour les figures de l’avant-garde culturelle.

Misia et Thadée Natanson

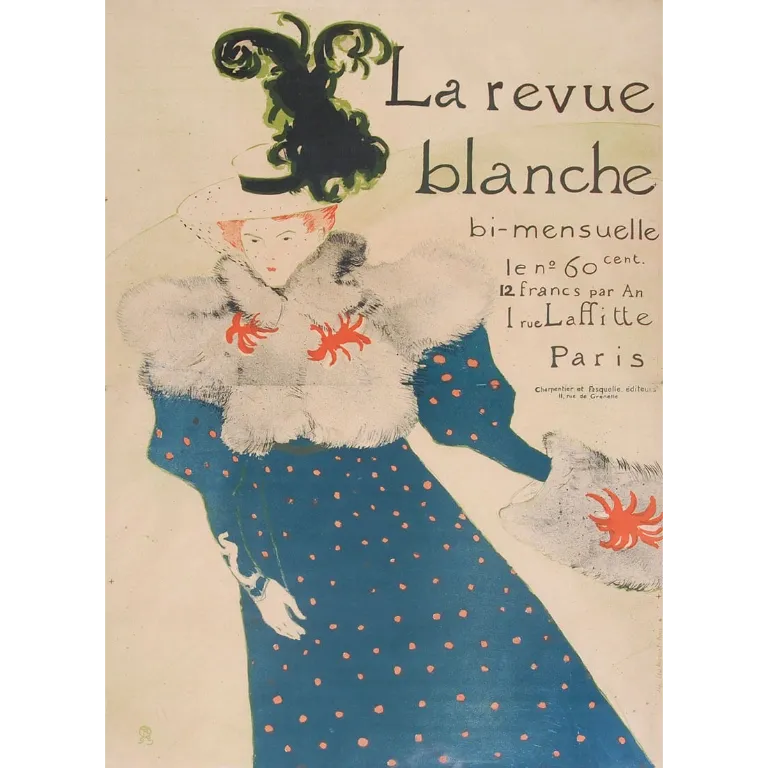

Misia Natanson épouse Thadée Natanson en 1893, à une époque où Paris est un centre de création artistique en effervescence. Thadée est l'un des fondateurs de La Revue blanche, une revue littéraire et artistique avant-gardiste qui a marqué l'époque. Ce mariage est essentiel dans l'ascension de Misia au sein des cercles intellectuels et artistiques. Grâce à son influence et à son salon, elle attire des artistes de renom et joue un rôle de mécène de premier plan.

Thadée, en tant que directeur de La Revue blanche, a fourni une plateforme essentielle pour de nombreux artistes et écrivains avant-gardistes, leur permettant de publier leurs œuvres et d'obtenir une visibilité. Le soutien de Misia et l’atmosphère créative de leur salon ont permis à ces artistes de se rencontrer et de collaborer, créant ainsi un creuset de l'avant-garde culturelle dont Vuillard, Bonnard, Vallotton, Debussy et bien d’autres.

Misia et Alfred Edwards

Après son divorce avec Thadée Natanson en 1905, Misia se marie avec Alfred Edwards, un magnat de la presse et homme d'affaires extrêmement riche. Edwards apporte à Misia une stabilité financière immense, lui permettant de continuer à soutenir les artistes et d'organiser des salons somptueux. Cependant, ce mariage est moins marqué par l’aspect intellectuel que par le luxe et les réceptions fastueuses.

Alfred Edwards, par sa richesse, permet à Misia de continuer à soutenir les arts, bien que ce mariage soit plus superficiel et marqué par des réceptions mondaines. Il n’a pas la même portée intellectuelle que son premier mariage, mais les ressources d'Edwards permettent à Misia d'étendre son influence, notamment dans le domaine de la musique et de la danse.

Igor Stravinsky le célèbre compositeur russe entre dans le cercle de Misia lors de cette période. Misia devient une mécène importante pour lui, et elle soutient ses compositions, notamment à travers sa proximité avec Serge de Diaghilev, le fondateur des Ballets russes.

Le créateur des Ballets russes Serge de Diaghilev devient l'un des proches de Misia. Grâce à ses liens avec Stravinsky et Diaghilev, Misia joue un rôle crucial dans le développement de la compagnie, la soutenant financièrement et contribuant à son rayonnement à Paris.

Jean Cocteau proche de Diaghilev et des Ballets russes, Cocteau rencontre Misia à cette époque. Leur amitié, basée sur des affinités artistiques et littéraires, marque le début d’une longue relation.

Misia et José Maria Sert

Après son mariage avec José Maria Sert, un peintre espagnol renommé, Misia revient sur le devant de la scène artistique, cette fois avec un rôle plus marqué dans l’art visuel. Sert, célèbre pour ses fresques monumentales, s’inscrit dans un contexte où l’art est en pleine transformation, entre la modernité et le classicisme.

Sert, par son influence et ses connexions dans le monde de l’art, introduit Misia dans des cercles différents de ceux qu'elle avait connus auparavant. Leur mariage permet à Misia d'évoluer dans un milieu artistique international, et elle joue encore un rôle de mécène, notamment en facilitant les collaborations entre les artistes. Cependant, leur relation devient progressivement plus distante, et Misia se consacre de plus en plus à ses amitiés avec des figures comme Chanel et Cocteau.

Pendant cette période, Misia fréquente des artistes de l’avant-garde, dont Picasso. Sa relation avec le peintre, bien qu’amicale, est empreinte de respect mutuel. Elle est témoin des bouleversements esthétiques que Picasso impose au monde de l’art.

A cette même époque Coco Chanel devient une amie intime de Misia. Elles partagent des goûts artistiques similaires, et Misia, par son influence, introduit Chanel dans certains des cercles artistiques les plus prestigieux.

L’écrivaine Colette fait partie des personnalités littéraires proches de Misia durant cette période. Leur relation est marquée par des discussions littéraires et des influences mutuelles.

Misia Sert et la Revue Blanche

Misia Sert (alors Misia Natanson), a joué un rôle central dans la vie de La Revue blanche, une revue littéraire et artistique influente de la fin du XIXe siècle. Fondée en 1891 par ses beaux-frères Alexandre et Alfred Natanson ainsi que son premier mari Thadée Natanson, La Revue blanche a servi de plateforme pour de nombreux artistes, écrivains et penseurs d'avant-garde, et Misia est devenue l’une des figures les plus emblématiques associées à ce projet culturel.

La Revue blanche était bien plus qu'une simple revue ; elle représentait l'avant-garde artistique, intellectuelle et politique de la Belle Époque. Publiée entre 1891 et 1903, elle proposait des articles et des contributions d’écrivains, de poètes, d’artistes et de critiques qui cherchaient à moderniser l’art et la pensée de leur époque. La revue couvrait une vaste gamme de sujets : littérature, peinture, musique, politique, philosophie, théâtre, et critique d’art. Elle s'inscrivait dans une optique avant-gardiste, défendant des positions souvent progressistes, notamment sur des questions politiques et sociales.

De nombreuses personnalités influentes y ont collaboré, telles que Marcel Proust, André Gide, Stéphane Mallarmé, Paul Valéry, Octave Mirbeau, Claude Debussy, ainsi que des artistes comme Pierre Bonnard, Henri de Toulouse-Lautrec, Félix Vallotton et Édouard Vuillard.

Misia Natanson, en tant qu'épouse de Thadée Natanson, a exercé une influence considérable sur La Revue blanche, à la fois en tant que muse, mécène, et figure centrale de la vie mondaine parisienne. Bien que son rôle n'ait pas été directement lié à la gestion éditoriale de la revue, sa présence et son charisme ont joué un rôle crucial dans l'attraction de nombreux artistes et écrivains.

Misia tenait un salon littéraire très couru, où elle accueillait les intellectuels et artistes de son temps, leur offrant un espace de discussion et d’échanges. Ce salon était un lieu de rencontre pour ceux qui collaboraient avec La Revue blanche, et Misia facilitait ainsi les connexions entre les écrivains et les artistes, devenant un maillon essentiel dans les cercles artistiques parisiens. Elle était particulièrement proche des peintres comme Vuillard, Toulouse-Lautrec, et Bonnard, qui l’ont tous peinte dans des œuvres importantes. Ces artistes étaient eux-mêmes associés à La Revue blanche, ce qui renforçait les liens entre l’univers artistique visuel et littéraire de l’époque.

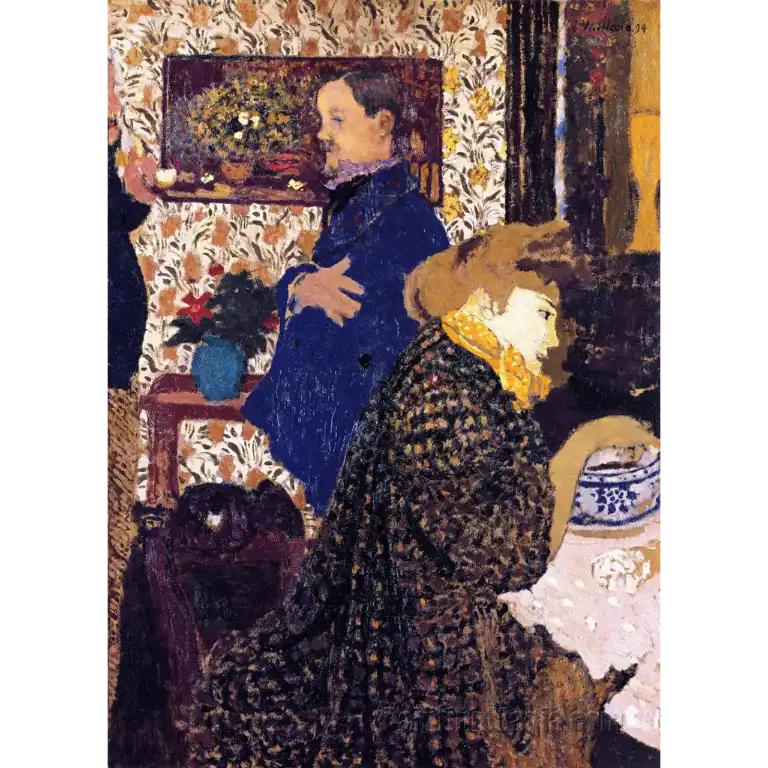

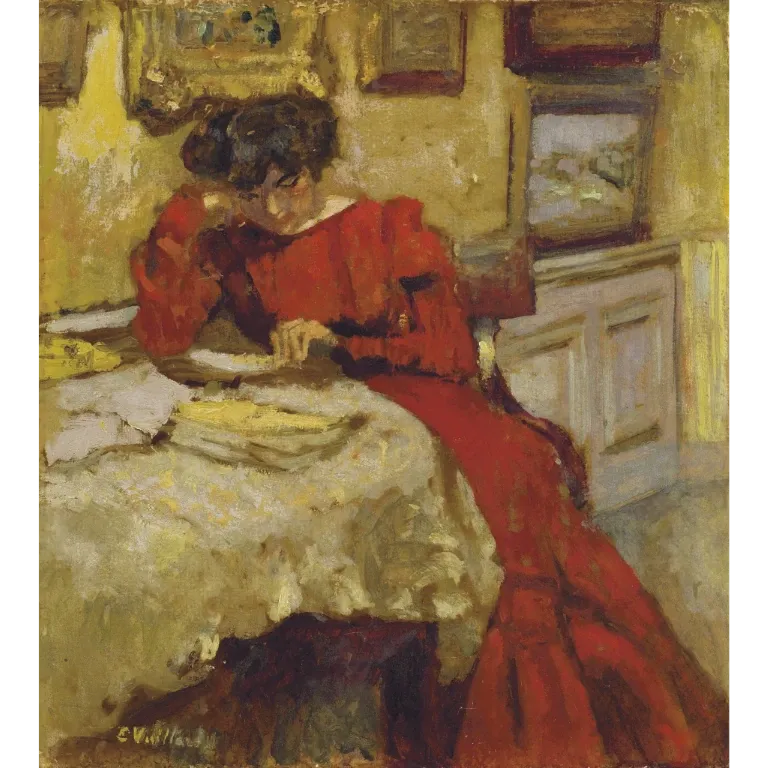

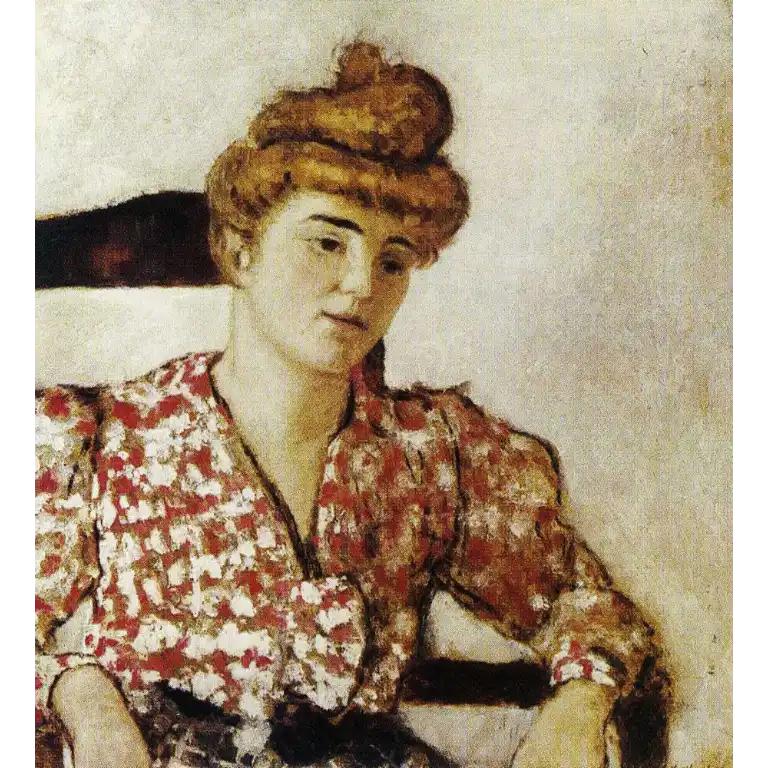

L'une des contributions les plus visibles de Misia à La Revue blanche réside dans le fait qu’elle a inspiré de nombreux artistes qui ont collaboré à la revue. Son charme et sa beauté ont captivé des peintres comme Édouard Vuillard, Pierre Bonnard, et Henri de Toulouse-Lautrec, qui ont souvent fait son portrait. Vuillard, en particulier, a réalisé plusieurs portraits de Misia, la montrant dans des scènes d’intérieur, souvent entourée de riches décors qui évoquent la douceur et la sophistication de la vie parisienne de l'époque.

Pierre Bonnard a également contribué à La Revue blanche en réalisant des illustrations et des couvertures. Un exemple célèbre est l'illustration pour une couverture représentant Misia Natanson, qui montre la fascination de Bonnard pour sa beauté et son élégance.

Misia et les salons de La Revue blanche

Les salons tenus par Misia étaient des lieux de rencontre pour les contributeurs de la revue et les artistes avant-gardistes. Ces rassemblements permettaient à ces intellectuels et créateurs de discuter de leurs projets, de leurs idées et de leurs visions artistiques. La maison des Natanson est ainsi devenue un foyer de créativité, où l’on discutait des sujets débattus dans La Revue blanche et où des projets artistiques prenaient forme.

Misia elle-même, en tant que musicienne accomplie, jouait du piano lors de ces salons, contribuant ainsi à l’ambiance culturelle. Elle organisait également des concerts privés et des événements musicaux qui attiraient des compositeurs et des musiciens de premier plan, comme Claude Debussy. Son rôle de mécène, son goût raffiné et son esprit vif faisaient d’elle une figure essentielle de ces cercles mondains et intellectuels.

La Revue blanche, en plus de promouvoir l’art et la littérature, a également été un forum pour des idées politiques progressistes. Elle a soutenu des causes sociales et politiques, notamment lors de l'**affaire Dreyfus**. Misia, bien qu'elle ne soit pas directement impliquée dans ces aspects éditoriaux, s'entourait d'intellectuels et de penseurs engagés, et son cercle d'amis incluait des dreyfusards convaincus, tels que Émile Zola et Octave Mirbeau.

À partir de 1900, les Natanson commencèrent à rencontrer des difficultés financières. Le luxe dans lequel vivaient Thadée et Misia était devenu insoutenable, et Thadée dut vendre La Revue blanche en 1903 à Alfred Edwards, un riche homme d'affaires et futur mari de Misia. Ce changement marqua la fin de la revue, mais le rôle de Misia dans le développement de la scène artistique et intellectuelle parisienne demeura intact.

Edouard Vuillard et son amour contrarié pour Misia

L'amour contrarié d'Édouard Vuillard pour Misia Sert est un aspect fascinant de leur relation complexe. Bien que Misia ait été mariée à plusieurs reprises et soit restée une figure socialement influente, elle n'a jamais partagé les sentiments amoureux que Vuillard nourrissait pour elle. Ce dernier, profondément attiré par elle, n’a jamais pu exprimer ou réaliser cet amour, ce qui a ajouté une dimension mélancolique à leur relation.

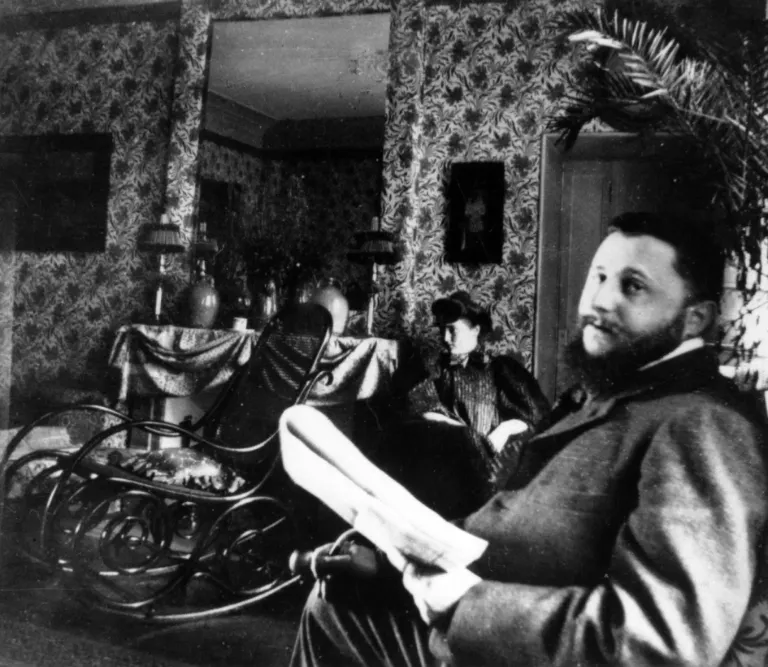

Édouard Vuillard et Misia Sert se sont rencontrés à travers le premier mari de Misia, Thadée Natanson. Très rapidement, Vuillard a été fasciné par Misia, à la fois pour son esprit vif, sa beauté et sa grâce naturelle. Elle incarnait pour lui un idéal féminin, à la fois libre, cultivée et profondément ancrée dans le monde artistique de l’époque.

Bien que Misia soit mariée à Thadée Natanson à ce moment-là, Vuillard passait de longues périodes avec elle, la peignant dans des scènes intimes et domestiques. Leur complicité était forte, mais elle se situait principalement sur le plan artistique et amical, ce qui rendait l'attirance de Vuillard d’autant plus douloureuse pour lui.

Malgré les sentiments évidents que Vuillard éprouvait pour elle, Misia ne semble n’y avoir jamais répondu. Dans ses mémoires et dans les témoignages de l'époque, il apparaît qu'elle était tout à fait consciente de l'amour de Vuillard, mais elle le voyait davantage comme un ami proche et un collaborateur artistique. Elle ne souhaitait pas entrer dans une relation amoureuse avec lui.

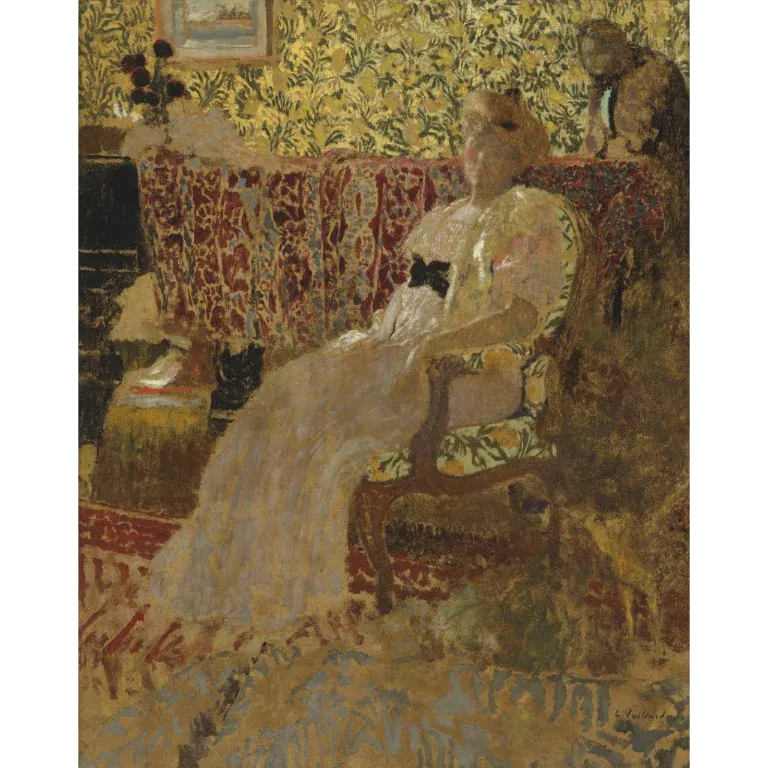

Le Nonchaloir. Edouard Vuillard.

Misia, souvent entourée d’hommes influents et talentueux, avait une forte indépendance émotionnelle et une vie amoureuse riche. Elle était admirée par de nombreux hommes, mais elle semble avoir gardé Vuillard dans une sphère amicale et professionnelle, sans jamais franchir la barrière de l’amour. Cela n'empêchait pas Vuillard de nourrir des espoirs silencieux et d'être profondément affecté par cette situation.

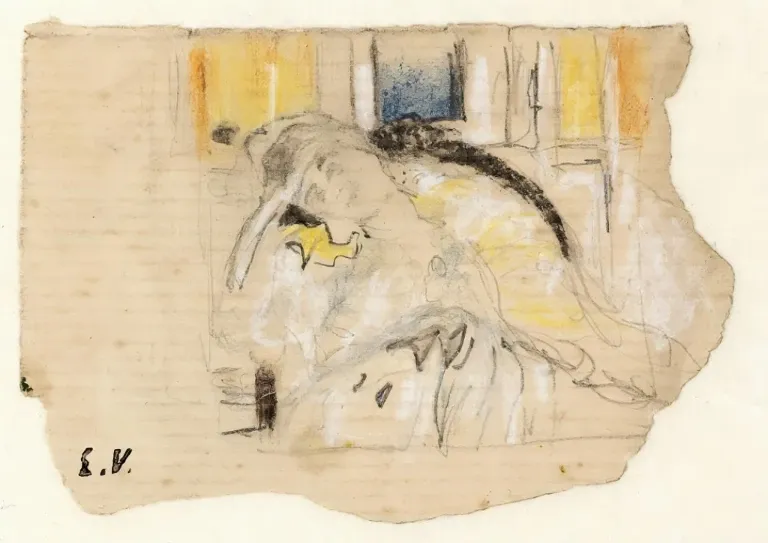

Le caractère non réciproque de cet amour se reflète dans les œuvres que Vuillard a réalisées, où Misia est souvent représentée dans des cadres intimes, mais toujours inaccessibles d'une certaine manière. Il y a une tension palpable dans les peintures de Vuillard où Misia apparaît : elle est présente physiquement, mais semble toujours un peu éloignée, dans son propre monde, entourée d’objets ou de personnes, créant une distance entre elle et le spectateur (et donc Vuillard).

Par exemple, dans ses nombreux portraits de Misia, on ressent une certaine tendresse, mais aussi une retenue, comme si Vuillard n’osait jamais totalement se rapprocher d’elle, même à travers l’art. Ses compositions montrent souvent Misia absorbée dans ses pensées, ou dans une posture détachée, ce qui accentue le sentiment d’inaccessibilité qui symbolisait l’amour contrarié de Vuillard.

Cet amour non partagé a laissé une empreinte durable sur Vuillard, qui a continué à entretenir des sentiments profonds pour Misia, même après qu'elle se soit remariée à plusieurs reprises, notamment avec Alfred Edwards puis José Maria Sert. Bien que leur relation soit restée amicale, Vuillard n’a jamais complètement surmonté cet amour, et il a continué à la peindre pendant des années, capturant ainsi à la fois son admiration et son affection pour elle.

Misia elle-même, bien qu'elle n'ait pas partagé les sentiments amoureux de Vuillard, semblait apprécier l’attention qu’elle recevait de sa part. Elle a permis à Vuillard de rester proche d’elle, tant dans le domaine artistique que social. Elle admirait sans aucun doute son talent et appréciait leur complicité artistique, mais elle n'a cependant jamais franchi le pas de l'intimité romantique.

Dans ses mémoires Misia Sert évoque avec délicatesse la passion que Vuillard lui vouait:

"Nous partîmes au déclin du jour. Grave et rêveur, Vuillard me conduisit le long du fleuve cerné de hauts bouleaux aux troncs d'argent. Je crois que nous ne parlions pas. Il avançait lentement dans l'herbe jaunissante et je respectais inconsciemment son silence. Le jour tombait vite et nous prîmes pour rentrer un raccourci à travers un champ de betteraves. Nos silhouettes, côte à côte, n'étaient plus que des ombres calmes sur le ciel pâle. Le sol devenait rugueux sous nos pas. Je m'accrochai le pied dans une racine et tombai à moitié. Vuillard s'était arrêté court pour m'aider à reprendre mon équilibre. Nos regards se rencontrèrent brusquement. Je ne vis que ses yeux tristes briller dans l'obscurité grandissante. il éclata en sanglots. C'est la plus belle déclaration d'amour qu'un homme m'ait jamais faite." — 20 juillet 1897, Villeneuve-sur-Yonne, Misia Sert.

Édouard Vuillard a réalisé de nombreux portraits de Misia Sert, capturant non seulement son apparence, mais aussi l'atmosphère artistique et intellectuelle qui l'entourait. Misia, muse et amie proche de Vuillard, est apparue dans plusieurs de ses œuvres, souvent dans des scènes d'intérieur, qui reflètent, dans une certaine mesure, l’intimité et la complexité de leur relation. La plupart du temps Misia est soit en représentation et entourée, inaccessible soit repliée sur elle-même, songeuse, introspective.

Repères biographiques

30 mars 1872, Naissance à Saint-Pétersbourg de Marie Sophie Olga Zénaïde Godebska, dite Misia. Son père, Cyprien Godebski (1835-1909), est un sculpteur d'origine polonaise.

Sa mère Sophie, fille du violoncelliste virtuose belge Adrien-François Servais, meurt à sa naissance en laissant deux autres enfants Franz (1866-1948) et Ernest (1869-1890).

1874, Misia reçoit des leçons de piano de Gabriel Fauré.

La famille Godebski acquiert une maison de campagne, La Grangette, à Valvins près de Fontainebleau où Misia et Thadée recevront de nombreux artistes, notamment Mallarme, Vuillard, Bonnard, Lautrec, etc.

1893, Mariage avecThadée Natanson (1868-1951)fondateur de La Revue blanche. Installation rue Saint-Florentin, près de la place de la Concorde où Misia reçoit les artistes liés à La Revue Blanche (Vuillard, Bonnard, Edouard, Vallotton, Coolus , Lautrec, Ravel , Mirbeau, Debussy, etc.

1897, Misia et Thadée achètent une maison de campagne, Le Relais, à Villeneuve-sur-Yonne.

1900, Misia fait la connaissance d'Alfred Edwards (1856-1914), un richissime homme d'affaires.

1904, Divorce de Misia et Thadée Natanson.

1905, Mariage de Misia avec Alfred Edwards, ils s’installent au 244, rue de Rivoli.

1906, Edwards tombe amoureux de l'actrice Geneviève Lantelme.

1907, Misia se sépare d'Edwards.

1908, Début de la liaison de Misia avec Sert.

Misia fait la connaissance de Serge de Diaghilev (1872-1929).

1909, Misia divorce d'Edwards, elle bénéficiera d’une rente très confortable.

Première saison des Ballets russes au théâtre du Châtelet.

1910, Misia présente Jean Cocteau à Diaghilev.

1914, Misia, accompagnée de Cocteau, organise des convois de véhicules pour secourir les blessés du front.

1916, Misia vit ponctuellement à l'hôtel Meurice.

1917, Misia rencontre Coco Chanel. Elle commence à consommer de la morphine.

1920, Mariage religieux de Misia avec Sert.

1925, Sert rencontre Isabelle Roussadana Mdivani, dite Roussy, elle devient sa maîtresse.

Roussy vit avec le couple Sert à l'hôtel Meurice.

1927, Misia divorce de Sert.

1946, Mariage civil de Sert avec Roussy au consulat de La Haye.

1930-1931, Misia se rend à Hollywood avec Coco Chanel.

1933, Misia donne un concert dans la salle des fêtes de l'hôtel Continental à Paris et au théâtre des Ambassadeurs. C’est un succès !

1938, Décès de Roussy à l'âge de trente-deux ans.

Sert se rapproche de Misia, ils font appartement à part.

1945, Décès de José María Sert à Barcelone

Le journaliste et critique Paul Ristelhueber dit Boulos devient le confident de Misia. Il rédigera son autobiographie à partir de nombreux entretiens.

1949, Misia passe vingt-quatre heures en prison, pour consommation illégale de morphine.

15 octobre 1950, Décès de Misia.

Coco Chanel fait sa toilette mortuaire.

Note:

Misia Sert et Marthe Bonnard

Misia Sert et Pierre Bonnard se sont rencontrés dans les années 1890, probablement à travers leur connexion avec Thadée Natanson et La Revue blanche, où Bonnard contribuait fréquemment avec des illustrations et des peintures. Bonnard, comme Édouard Vuillard, faisait partie du cercle des Nabis, un groupe d’artistes qui prônaient une peinture symbolique et décorative. Bonnard, fasciné par Misia, l’a représentée à plusieurs reprises dans ses œuvres. Leur relation était principalement artistique, mais aussi amicale.

Marthe Bonnard, née Maria Boursin, était une femme très différente de Misia Sert. Alors que Misia était une figure mondaine, présente dans les salons artistiques et littéraires parisiens, Marthe menait une vie discrète, presque recluse, en grande partie à cause de sa santé fragile et de son caractère introverti. Marthe vivait dans l’ombre de Bonnard et n’était pas impliquée dans la scène artistique parisienne comme Misia.

Pour en savoir plus, voir notre article sur Marthe Bonnard.

Il y avait une certaine tension entre Misia Sert et Marthe Bonnard, en partie en raison de la relation étroite que Misia entretenait avec Pierre Bonnard. Misia, de par son caractère extraverti et sa position centrale dans le monde artistique parisien, représentait peut-être une menace pour Marthe, qui était jalouse de la proximité de son mari avec Misia et d'autres figures féminines influentes.

Malgré la tension, il semble que Misia et Marthe n'aient jamais eu de confrontation directe.

Misia, bien qu’influente et charismatique, savait également comment manœuvrer dans les relations sociales complexes de la scène artistique parisienne.

À voir aussi

Pierre Bonnard et le japonisme