Le néo-grec, transformer sa mélancolie en Antiquité de salon

Gérôme et les néo-grecs inventent l'art-thérapie bourgeoise ! Face aux angoisses de la modernité industrielle, ils transforment la mélancolie du XIXe en évasion antique décorative. Fini l'héroïsme grec : place aux scènes de genre pour salons parisiens. Une Antiquité sur mesure contre le spleen.

Un ailleurs où l'évasion est possible

Le XIXe siècle français, marqué par les soubresauts politiques et les transformations industrielles, voit naître une nostalgie particulière pour un âge d'or fantasmé. L'Antiquité grecque et romaine devient alors un territoire imaginaire privilégié, un refuge mental où la bourgeoisie cultivée peut échapper aux anxiétés de la modernité naissante. Cette fascination ne se contente pas des grands mythes héroïques ; elle s'attache surtout à reconstituer minutieusement le quotidien antique, transformant les salons parisiens en écrins archéologiques et les ateliers d'artistes en laboratoires de résurrection historique.

Cette quête d'ailleurs trouve ses racines dans les bouleversements de l'époque : révolutions, industrialisation galopante et émergence d'une société de masse qui déstabilise les repères traditionnels. Face à cette modernité parfois brutale, l'évocation d'une Antiquité harmonieuse et raffinée offre un contrepoint séduisant. Les découvertes archéologiques, de Pompéi aux fouilles de Tanagra, alimentent cet imaginaire en fournissant des détails concrets sur la vie quotidienne antique, matière première idéale pour une reconstitution à la fois érudite et rêveuse.

Héritages et paradoxes : du romantisme au néoclassicisme

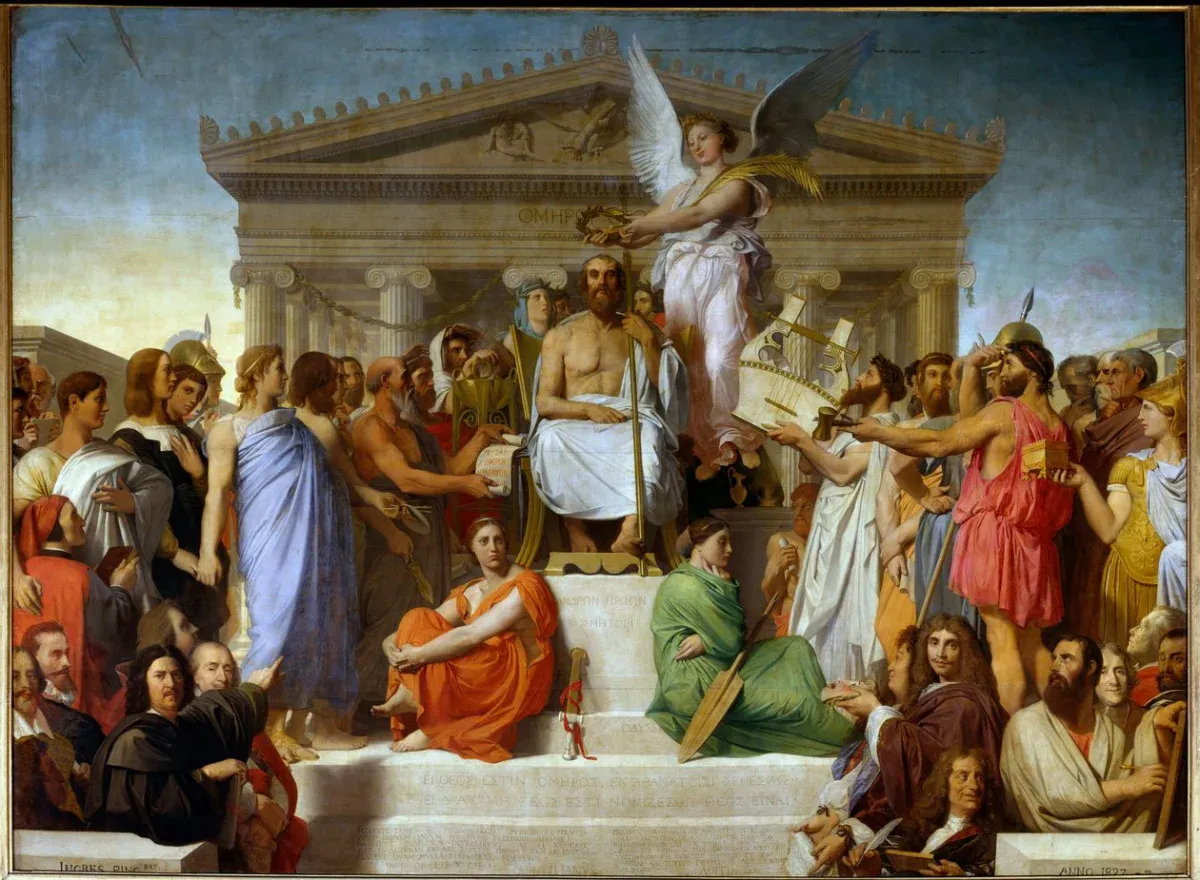

L'art du XIXe siècle hérite d'une double tradition qui semble a priori contradictoire. D'un côté, le romantisme cultive la soif d'ailleurs, l'exotisme temporel et géographique, la nostalgie des temps perdus. De l'autre, le néoclassicisme davidien impose une rigueur dans la reconstitution, une précision académique qui refuse l'à-peu-près. Cette tension donne naissance à une voix expressive où le rêve romantique se nourrit de précision quasi scientifique.

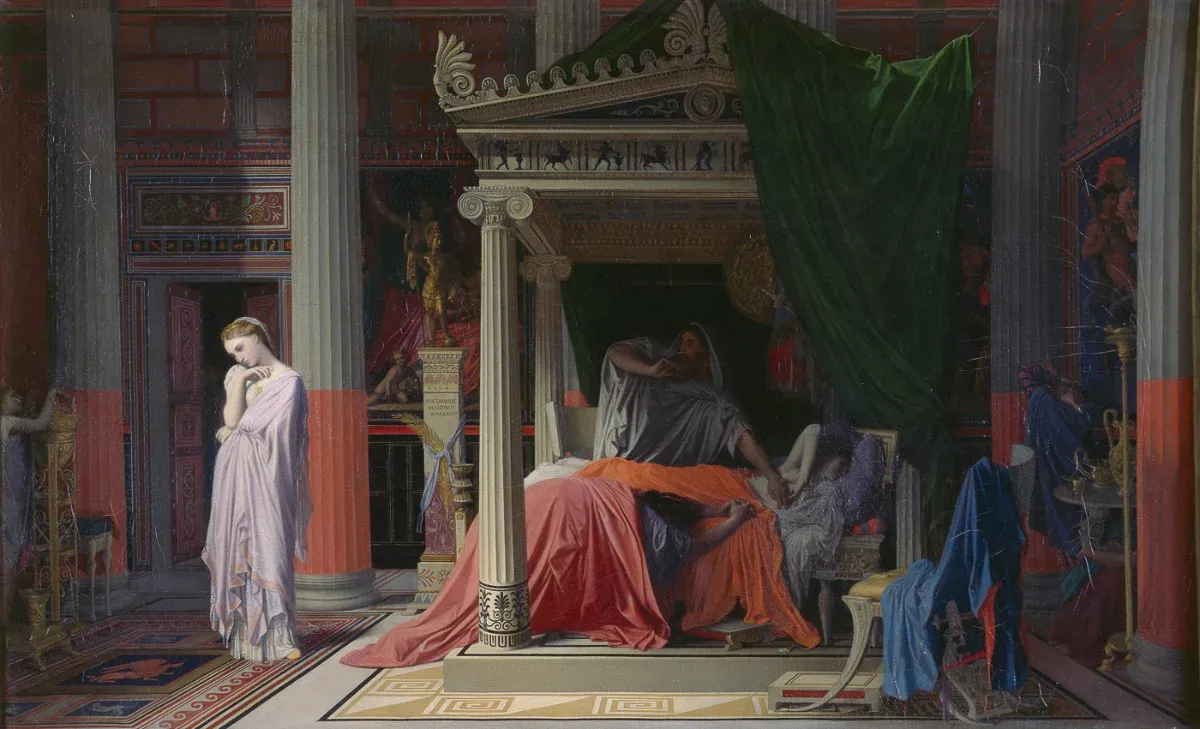

Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), figure tutélaire de cette synthèse, incarne parfaitement cette dualité. Élève de David, il perpétue la tradition néoclassique tout en développant une sensibilité particulière pour l'Antiquité. Mais contrairement à son maître qui privilégiait les grands sujets héroïques, Ingres s'intéresse davantage aux détails du quotidien antique, aux textures, aux objets, aux gestes familiers qui humanisent l'Histoire.

Cette approche paradoxale – rêver l'antique avec méthode – influence toute une génération d'artistes qui vont faire de la reconstitution historique un art à part entière. L'érudition devient prétexte à poésie, et la précision archéologique sert de tremplin à l'imagination.

Le goût de l'Antique et la vogue des Tanagras

Rien n'illustre mieux cette passion pour l'intimité antique que l'engouement extraordinaire suscité par les figurines de Tanagra, découvertes massivement vers 1870 dans les nécropoles de Béotie. Ces gracieuses statuettes de terre cuite, représentant des femmes drapées avec élégance, conquièrent immédiatement le cœur de la bourgeoisie européenne.

L'Exposition universelle de 1878 révèle ces "Tanagras" au grand public, qui y voit enfin une Antiquité quotidienne, domestique, presque contemporaine. Fini les héros marmoréens et les dieux olympiens : voici des femmes qui semblent sortir d'un salon parisien, simplement vêtues de péplos. Un chroniqueur de l'époque note avec amusement : "Une Parisienne désavouerait-elle ces gestes coquets et ces draperies qui modèlent le corps en le cachant ?"

Cette démocratisation de l'objet antique transforme le rapport à l'Antiquité. Des vitrines aux salons bourgeois, les Tanagras – vraies ou fausses – peuplent les intérieurs, apportant une touche d'éternité grecque au quotidien moderne. L'intimité antique devient accessible, collectionnable, presque familière. Cette vogue crée un marché florissant où se côtoient originaux authentiques, copies habiles et faux éhontés, tous unis par la même fonction décorative et la même charge onirique.

Paradis artificiels et évasions littéraires

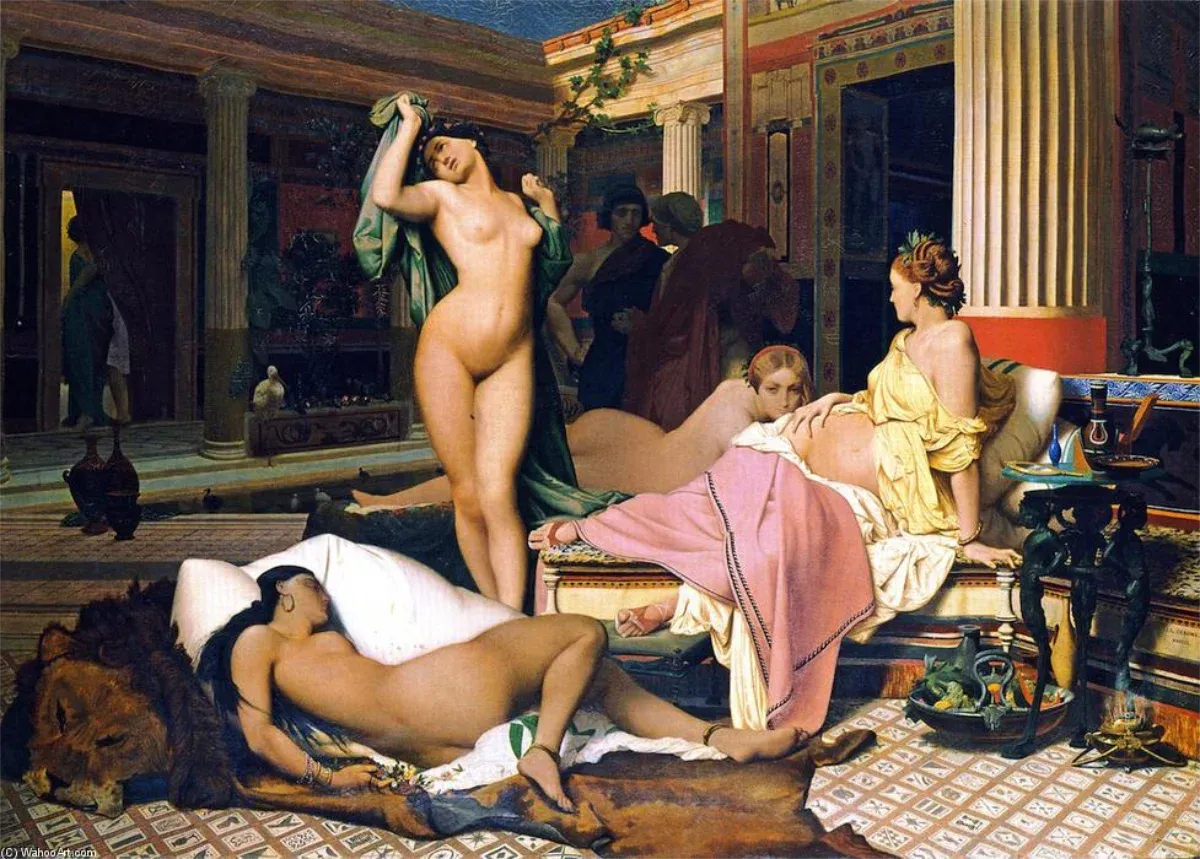

Les écrivains du XIXe siècle ne résistent pas à cette tentation néo-antique. L'Antiquité devient pour eux un "paradis artificiel" au sens baudelairien, un territoire mental où expérimenter des sensations interdites par la morale contemporaine. Théophile Gautier, grand amateur d'art et critique influent, fait de l'évocation antique un exercice de style privilégié, mêlant érudition et sensualité.

Baudelaire lui-même, dans ses comptes-rendus de Salons, salue cette résurrection de Pompéi par les artistes contemporains, y voyant une manière moderne d'aborder l'éternel. L'imaginaire antique devient un tremplin pour explorer des désirs, des plaisirs, des raffinements que la société bourgeoise réprouve dans le présent mais tolère dans l'évocation historique.

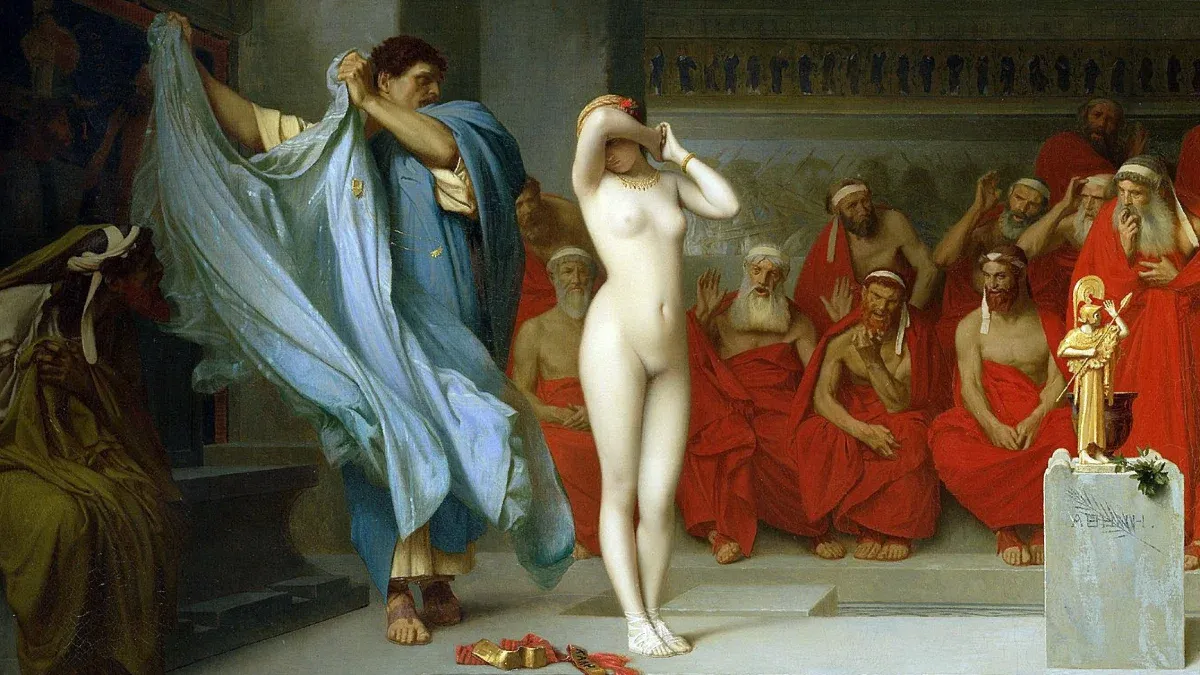

Le mythe du roi Candaule relate comment Candaule, fasciné par la beauté de son épouse Nyssia, force Gygès à l’observer nue. Découverte, la reine impose à Gygès de tuer Candaule ou de mourir lui-même. Il choisit d’assassiner le roi, prend sa place, épouse Nyssia et fonde la dynastie des Mermnades. Le mot « candaulisme » tire son origine de ce récit. Les toiles de Gérôme sous-tendaient souvent un caractère grivois !

Cette évasion littéraire nourrit en retour la production artistique : peintres et écrivains se renvoient les mêmes visions, créent ensemble une Antiquité de papier et de couleur qui finit par supplanter, dans l'imaginaire collectif, la réalité historique.

Les peintres face à l'Antiquité : similitudes, différences, invraisemblances

Quatre figures majeures illustrent les diverses approches de cette résurrection picturale de l'Antiquité, chacune avec ses méthodes, ses obsessions et ses petites tricheries.

Ingres, maître incontesté, développe une Antiquité de la ligne pure et du détail précieux. Baudelaire jeune salue déjà chez lui "l'amour antique" et cette capacité à faire du nu féminin un hymne à la beauté éternelle. Ses odalisques, ses baigneuses transportent l'Orient et l'Antiquité dans le même idéal de perfection formelle.

Jean-Léon Gérôme (1824-1904), chef de file des néo-grecs, révolutionne la peinture d'histoire en privilégiant l'anecdote sur l'héroïsme. Né à Vesoul, il conquiert Paris en 1847 avec ses "Jeunes Grecs faisant battre des coqs", tableau qui invente une nouvelle manière de peindre l'Antiquité. Ses voyages en Orient nourrissent une vision "vraie" mais fantasmée de l'antique, où se mêlent exactitude archéologique et pure invention.

Dominique Papéty (1815-1849), marseillais Prix de Rome en 1836, incarne la voie la plus poétique de cette renaissance antique. Élève admiré d'Ingres qui disait de lui : "Ce ne fut jamais un élève, c'était un maître dès qu'il toucha un pinceau", il trouve en Grèce sa véritable inspiration. Ses "Femmes grecques à la fontaine" rompent avec la théâtralité traditionnelle pour offrir une vision apaisée, presque ethnographique de l'Antiquité quotidienne.

Lawrence Alma-Tadema (1836-1912), peintre néerlandais naturalisé britannique, devient le spécialiste incontesté de la reconstitution romaine. Ses voyages à Pompéi lui fournissent une documentation photographique exceptionnelle : plus de 168 albums servent de base à ses reconstitutions. Surnommé le peintre des "Victoriens en toge", il excelle à transposer les codes sociaux de son époque dans des décors antiques somptueux.

Les anecdotes ne manquent pas dans cette galerie de reconstructeurs du passé : fauteuils Empire anachroniques dans les intérieurs grecs, juges trop émus dans les scènes de tribunal antique, Parisiennes déguisées en Athéniennes... Ces invraisemblances amusantes témoignent moins de la négligence que de la volonté inconsciente de créer une Antiquité familière, accessible au regard contemporain.

Sociologie, culture, et le grand bazar de l'Antiquité

Cette passion pour l'antique s'explique par plusieurs facteurs sociologiques convergents. Face à l'anxiété de la modernité industrielle, l'évocation d'une Antiquité harmonieuse répond à un besoin de beauté et de sérénité. La nostalgie communautaire trouve dans la cité antique un modèle idéalisé de vie collective.

L'éducation classique, omniprésente dans les institutions, prépare le terrain de cette réception. Les institutions académiques, de l'École des Beaux-Arts à l'Institut, cautionnent et encouragent cette résurrection artistique. La Villa Médicis devient un laboratoire privilégié de cette archéologie créative.

Mais c'est tout un écosystème commercial qui se développe autour de cette vogue : antiquaires, brocanteurs, et... faussaires font fortune en alimentant les collections privées. Les fouilles de Tanagra créent un véritable marché de l'authentique et du "presque authentique", où la frontière entre original et copie devient floue. Les "bonnes copies" rivalisent avec les originaux dans les salons bourgeois, créant cette "sculpture d'appartement" qui triomphe à la fin du siècle.

Cette époque voit naître l'âge d'or du "presque antique" : bronzes d'art, plâtres colorés, terres cuites "dans le goût de"... Un marché entier se développe pour satisfaire cette soif d'Antiquité domestique. Les musées eux-mêmes ne sont pas épargnés par cette confusion : certaines acquisitions du XIXe siècle révèlent aujourd'hui leur nature de faux contemporains, témoignage amusant de l'efficacité de ces ateliers de contrefaçon.

Le théâtre, scène d'évasion néo-antique

La scène théâtrale offre un terrain d'expérimentation privilégié pour cette résurrection de l'Antiquité. Les années 1840 voient se multiplier les mises en scène archéologiques, la création de l'École française d'Athènes en 1846 encourageant cette recherche d'exactitude historique. Costumes reconstitués d'après les vases grecs, décors inspirés des fresques pompéiennes, accessoires copiés sur les musées : le théâtre devient un musée vivant.

Cette théâtralité influence en retour la peinture : Gérôme conçoit ses toiles comme des scènes de théâtre, Alma-Tadema compose ses intérieurs comme des décors d'opéra. La frontière entre reconstitution historique et spectacle s'estompe, créant cette esthétique du "grand spectacle antique" qui marquera durablement l'imagerie populaire.

Le public, complice ravi de cette illusion savante, oscille entre admiration béate et amusement critique. Les chroniqueurs de l'époque notent avec malice les anachronismes, tout en se délectant de cette évasion contrôlée vers un passé de carton-pâte.

La vie antique, miroir déformant et terrain de jeu moderne

Cette vogue de l'Antiquité reconstituée au XIXe siècle révèle moins la réalité historique que les rêves et les anxiétés de l'époque moderne. Oscillant entre érudition pointilleuse et fantaisie assumée, elle crée un imaginaire partagé qui nourrit encore aujourd'hui notre vision de l'Antiquité.

L'évasion néo-antique fonctionne comme un laboratoire de rêves où s'expérimentent de nouveaux rapports à l'art, au luxe, à la beauté. Entre sérieux académique et douce illusion, entre faux archéologique et vrai plaisir esthétique, cette résurrection picturale de l'Antiquité témoigne de la créativité d'une époque qui sait transformer ses nostalgies en œuvres d'art.

Aujourd'hui encore, quand Hollywood reconstitue la Rome antique ou quand nos musées présentent leurs collections d'art grec, nous contemplons souvent moins l'Antiquité réelle que l'Antiquité rêvée par le XIXe siècle. Les recherches minutieuses d'Alma-Tadema continuent d'inspirer les décorateurs de cinéma, de "Intolérance" de D.W. Griffith à "Gladiator" de Ridley Scott. Cette persistance de l'imaginaire néo-antique prouve la force de cette synthèse entre rêve romantique et méthode savante, entre évasion bourgeoise et créativité artistique.

L'Antiquité du XIXe siècle reste un monde de belles histoires et de douces illusions, un terrain de jeu où l'érudition se fait complice de l'imagination, où la reconstitution historique devient création poétique. Et peut-être est-ce là, finalement, la plus belle réussite de ces artistes : avoir su transformer l'Histoire en légende vivante, accessible et éternellement séduisante.

Au fond, cette passion pour l'Antiquité domestique révèle un malentendu historique savoureux. Le XIXe siècle, époque de la révolution industrielle et du progrès technique triomphant, se découvre une nostalgie pour un âge d'or qui n'a probablement jamais existé sous cette forme idyllique. Nos bourgeois parisiens, coincés entre les transformations hausmanniennes et les premières usines, rêvent de patriciens romains prenant le thé dans leurs villas marmoréennes... Une belle revanche de l'imagination sur la réalité ! Cette "archéologie de salon" fonctionne comme une thérapie collective : face aux angoisses de la modernité naissante, rien ne vaut une bonne séance d'évasion chez les Anciens, avec vue sur la Méditerranée et service en terre cuite authentique.

BONUS PREMIUM : Pour aller plus loin dans le spleen 19°

S'abonner gratuitement pour accéder au contenu freemium ou se connecter.

Accès freemium« La vie moderne », telle que la voyait Baudelaire

Quand Charles Baudelaire (1821-1867) théorise "la modernité" dans Le Peintre de la vie moderne (1863), il pose un diagnostic impitoyable sur son époque : "La modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l'art, dont l'autre moitié est l'éternel et l'immuable." Cette définition éclaire d'un jour nouveau la vogue néo-antique : face à ce "transitoire" anxiogène, l'Antiquité reconstitue offre justement cet "éternel" rassurant.