Art et perception, la nature au cœur de l’expérience artistique moderne

Art, Nature et perception dans l'art moderne et contemporain, de Moholy-Nagy à Olafur Eliasson en passant par Marcel Duchamp.

Exploration approfondie de la relation entre l’art, la perception et la nature

L’art et la perception forment aujourd’hui un duo indissociable, notamment depuis que les avant-gardes artistiques ont bouleversé les frontières traditionnelles de la représentation. Désormais, l’art ne se limite plus à l’imitation ni à la reproduction d’objets, mais engage pleinement le spectateur dans une expérience sensorielle et perceptive. Ainsi, la nature n’est plus simplement un décor ou un thème : elle devient le vecteur d’une réflexion profonde sur la perception, sur ce qui est vu, ressenti, et sur la manière dont l’œuvre d’art transforme l’environnement naturel en expérience sensible.

Art moderne : nouvelles frontières de la perception

À l’ère moderne, la peinture, la sculpture et, plus largement, les arts visuels ont progressivement dépassé leur cadre historique, interpellant directement la perception du public. Les artistes invitent désormais à une interaction immersive, sollicitant autant la vue que le toucher, l’ouïe, parfois même l’odorat et la conscience de l’espace et du temps.

Cette démarche trouve ses racines dans le théâtre et l’architecture, où l’espace scénique et bâti sont pensés comme des environnements à vivre, mais elle atteint une intensité inédite avec les impressionnistes, puis avec les artistes contemporains qui explorent le concept d’« œuvre d’art totale ». Richard Wagner a popularisé ce concept au XIXe siècle : il s’agissait de réunir musique, texte, scénographie et lumière pour plonger le public dans un univers sensoriel complet.

La nature, miroir de la perception

Avec le retour de la nature dans l’art contemporain, un jeu subtil de remise en question s’instaure. La nature sert de miroir, d’objet de réflexion sur nos schémas de perception, tout comme d’espace de dialogue entre l’artificiel et l’organique. De nombreux artistes, à commencer par Giuseppe Penone, explorent ce va-et-vient entre nature et artifice, entre ce qui est donné à voir et ce qui est transformé par l’intervention humaine.

Penone insère des éléments naturels, tels que des arbres ou des pierres, au cœur de dispositifs artistiques qui interrogent la mémoire et la trace. D’autres, comme Marie Luce Nadal ou Theo Jansen, isolent les éléments naturels par des dispositifs minimalistes qui interrogent notre rapport sensoriel à l’environnement, invitant le spectateur à dépasser la simple contemplation pour entrer dans une expérience corporelle de la nature. Henrique Oliveira, lui, recompose des univers végétaux foisonnants à travers des installations monumentales, plongeant le public dans une nature réinventée, hybride et mouvante.

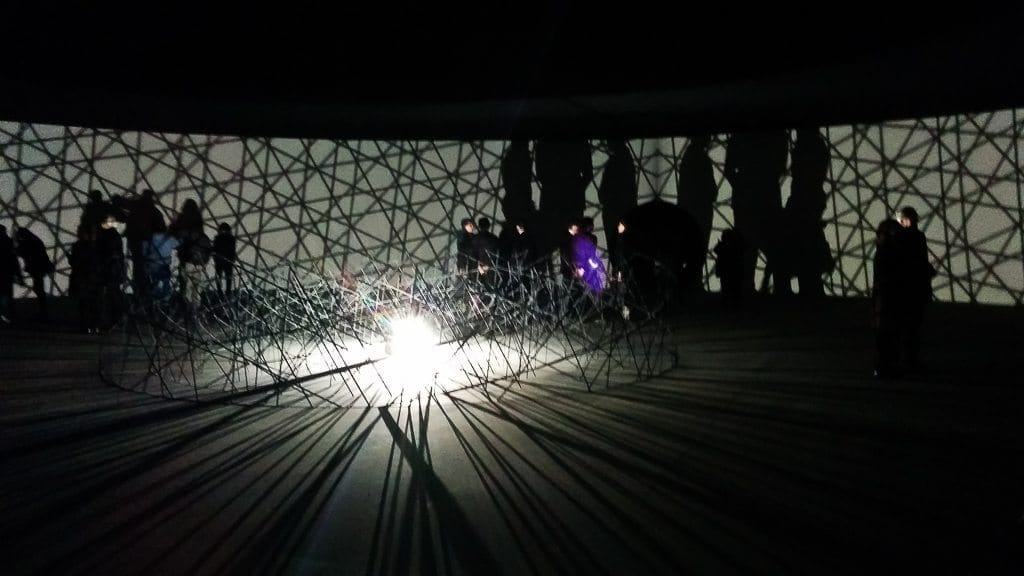

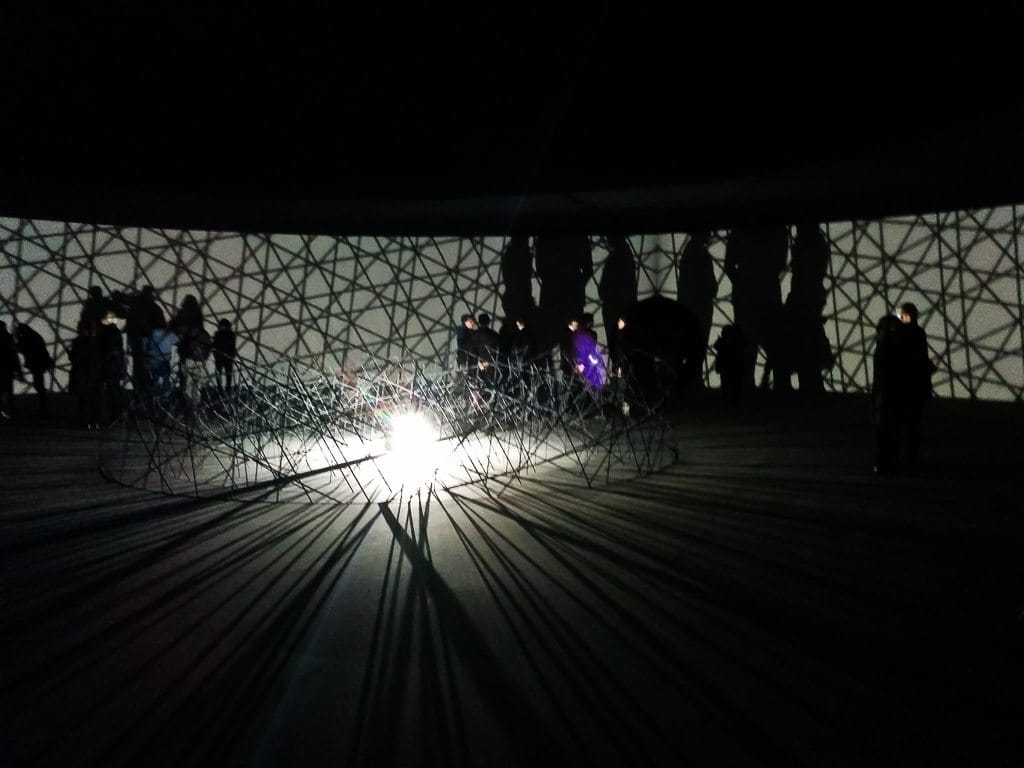

Olafur Eliasson : immersion sensorielle et art conceptuel

Le travail d’Olafur Eliasson, figure majeure de l’art et de la perception, s’articule autour de la reproduction de phénomènes naturels à l’aide de dispositifs techniques visibles. À la Tate Modern, il a reconstitué un coucher de soleil immersif, invitant le public à expérimenter une réflexion physique et symbolique sur sa propre vision du réel. Cette installation, intitulée « The Weather Project », a marqué les esprits par son ampleur et son pouvoir évocateur, transformant l’espace du musée en un paysage atmosphérique où lumière, brouillard et chaleur créent des sensations inédites. Eliasson conjugue émotion subjective et analyse des mécanismes de la perception, s’appuyant sur les sciences et les technologies pour faire dialoguer artifice et nature. Son approche revendique une inspiration du baroque, où l’imaginaire et les flux naturels fusionnent avec l’artificialité.

À travers ses œuvres, Eliasson interroge la manière dont la nature peut être reproduite, décomposée, voire détournée par l’art. Il invite le public à s’interroger sur ce qu’il voit, sur la réalité des phénomènes physiques, mais aussi sur l’expérience subjective de la perception. L’artiste rappelle ainsi que la nature n’est jamais neutre dans l’art : elle est toujours filtrée, interprétée, transformée.

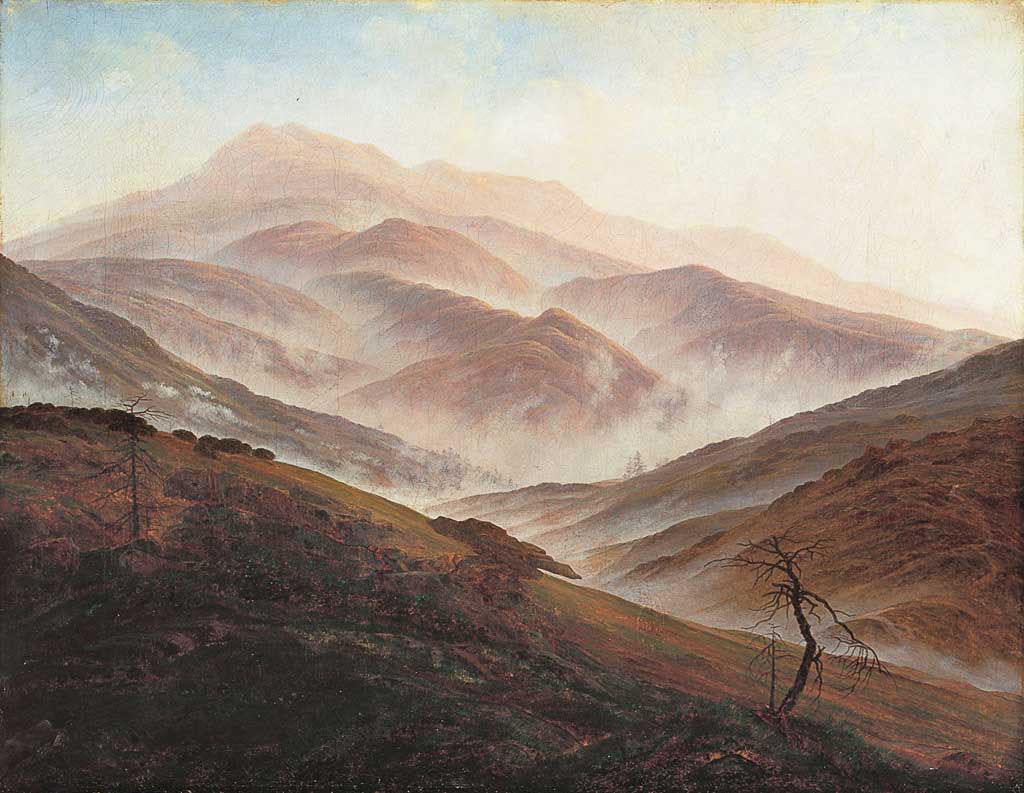

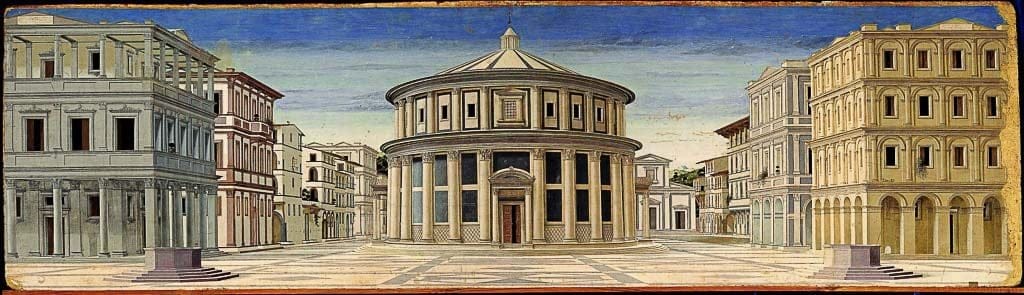

La nature visible dans l’art européen

L’analyse historique d’art et perception révèle que, jusqu’aux impressionnistes, la nature n’était jamais représentée pour elle-même dans la tradition occidentale. Longtemps, l’art fut ancré dans les idées, la religion ou les grandes narrations historiques. Les paysages naturels rencontrent un tournant à la Renaissance, mais demeurent idéalisés : l’arrière-plan champêtre sert surtout à mettre en valeur des personnages bibliques ou mythologiques. Ce n’est qu’avec les écoles flamandes et certains artistes du XVIIe siècle, puis avec les romantiques et les pré-impressionnistes tels que Constable et Turner, que la perception du paysage s’affirme comme sujet digne d’exploration artistique. La nature émerge alors comme espace d’expérimentation perceptuelle, notamment grâce à l’essor des sciences modernes.

De la représentation à l’expérimentation

Pour les impressionnistes, la nature devient le lieu privilégié de l’expérimentation de la lumière et de la couleur. Monet, Pissarro, Sisley peignent en plein air pour capter les variations atmosphériques, les reflets changeants sur l’eau, la mobilité du ciel et des nuages. Leur démarche épouse la théorie scientifique de la couleur, mais surtout ouvre la voie à une nouvelle conception de la perception : l’objet n’est plus fixe, mais soumis au flux du vivant. Cette approche influencera durablement les générations suivantes, jusqu’aux artistes contemporains qui, comme James Turrell ou Eliasson, font de la lumière et de l’espace les matériaux mêmes de leur art.

Cependant, cette visibilité nouvelle de la nature entraîne un questionnement immédiat sur la perception humaine : peut-on vraiment représenter le réel, ou la nature, de façon fidèle et objective ? Cette interrogation traverse toute l’histoire de l’art occidental, de l’Antiquité aux artistes contemporains. La perception apparaît alors comme un acte créatif, une mise en forme du monde, une manière de « voir » qui enrichit, déplace ou brouille le réel.

Art contemporain, Land Art et perception

Aujourd’hui, nombreux sont les plasticiens qui abordent la question de l’art et de la perception en décloisonnant les disciplines. Le Land Art, par exemple, investit la nature comme espace de création, en écho aux démarches de Dada, Duchamp ou Fluxus, qui ont contesté les frontières entre art et vie quotidienne. Les artistes du Land Art, comme Robert Smithson ou Nancy Holt, vont dans les déserts, les plaines, les forêts pour y réaliser des œuvres monumentales, souvent éphémères, qui dialoguent avec les éléments naturels : terre, pierre, eau, lumière. Ces œuvres invitent le spectateur à se déplacer, à explorer physiquement le paysage, à réévaluer sa propre perception de l’espace, du temps, du changement.

L’Op Art et l’art cinétique jouent avec les habitudes perceptuelles, créant des illusions optiques, des effets de mouvement qui perturbent le regard, questionnant la confiance en nos sens. James Turrell place la perception même au cœur de ses recherches, frôlant parfois une forme de mysticisme profane : ses installations de lumière et d’espace, telles que le « Roden Crater », proposent une expérience quasi méditative de la nature, où le spectateur devient acteur de sa propre perception.

À leur suite, la nouvelle génération d’artistes, dans le sillage d’Olafur Eliasson, approfondit la dialectique entre artifice et nature, repoussant les limites traditionnelles entre ces deux mondes. Les frontières entre nature et culture, entre réel et imaginaire, se brouillent, ouvrant des perspectives inédites sur la création contemporaine.

L’hyperréalisme : brouillage du réel et de la nature

Dans le domaine de l’hyperréalisme pictural et sculptural, la frontière entre nature et artifice s’efface encore davantage. Les premiers hyperréalistes, tel Duane Hanson, ont introduit la réalité sociale dans l’espace muséal, créant un choc perceptif : sculptures grandeur nature de passants ordinaires, de travailleurs, de familles. Ron Mueck et ses successeurs, Sam Jinks, Patricia Piccinini ou Choi Xooang, vont plus loin en hybridant formes humaines, naturelles et artificielles, questionnant sans cesse la véracité du visible et la perception du spectateur. Leurs œuvres troublent le rapport au réel, entre fascination et malaise, et incitent à réfléchir à l’artifice de la représentation.

Gerhard Richter et la quête du réel

Impossible d’évoquer l’art et la perception sans citer Gerhard Richter, dont l’œuvre interroge constamment les limites de la représentation. De la figuration à l’abstraction, Richter fait de la surface peinte un lieu d’expérimentation perceptive, révélant l’impossibilité de fixer une image objective du réel. Ses tableaux floutés, ses photographies retravaillées et ses grands monochromes posent la question du « voir » : toute perception est-elle filtrée, altérée par l’histoire personnelle, la mémoire ou la technique ?

Nature, perception et subjectivité

La question de l’art, de la perception et de la nature convoque inévitablement celle du sujet. Les artistes contemporains, tel Antony Gormley, explorent la figure de l’individu, ou plutôt du « dividu » (concept rhizomatique et collectif emprunté à Deleuze), comme point d’intersection entre espace physique et social. Cette démarche s’illustre aussi dans des expositions comme « Co-Workers » au musée d’Art moderne de Paris, qui explorent les frontières poreuses entre collectif et individuel, privé et public.

Aujourd’hui, la nature dans l’art s’envisage comme un espace de médiation, une passerelle entre le visible et l’invisible, entre le réel et l’imaginaire. Les installations immersives, les œuvres participatives, les démarches écologiques réinventent la perception du monde naturel. Le spectateur devient explorateur, chercheur de sensations, inventeur de sens. La réflexion sur la nature dans l’art s’enrichit ainsi de nouveaux enjeux : la préservation de l’environnement, la critique de l’artificialisation du monde, la reconquête d’un rapport sensible à la planète.

En somme, la relation entre art et perception, et la place de la nature dans cet échange, constitue aujourd’hui une interrogation centrale et féconde. Entre expérience sensorielle, remise en question des évidences et hybridation des frontières, artistes et publics redéfinissent sans cesse la manière dont la nature, l’art et la perception s’entrelacent dans la création contemporaine. L’art moderne et contemporain invite ainsi à renouer avec une nature vécue et transformée, à repenser les mécanismes de la perception, et à ouvrir le regard sur la pluralité des mondes possibles.

→ MaM Paris