Daidō Moriyama : L'Alchimiste de l'Image Urbaine

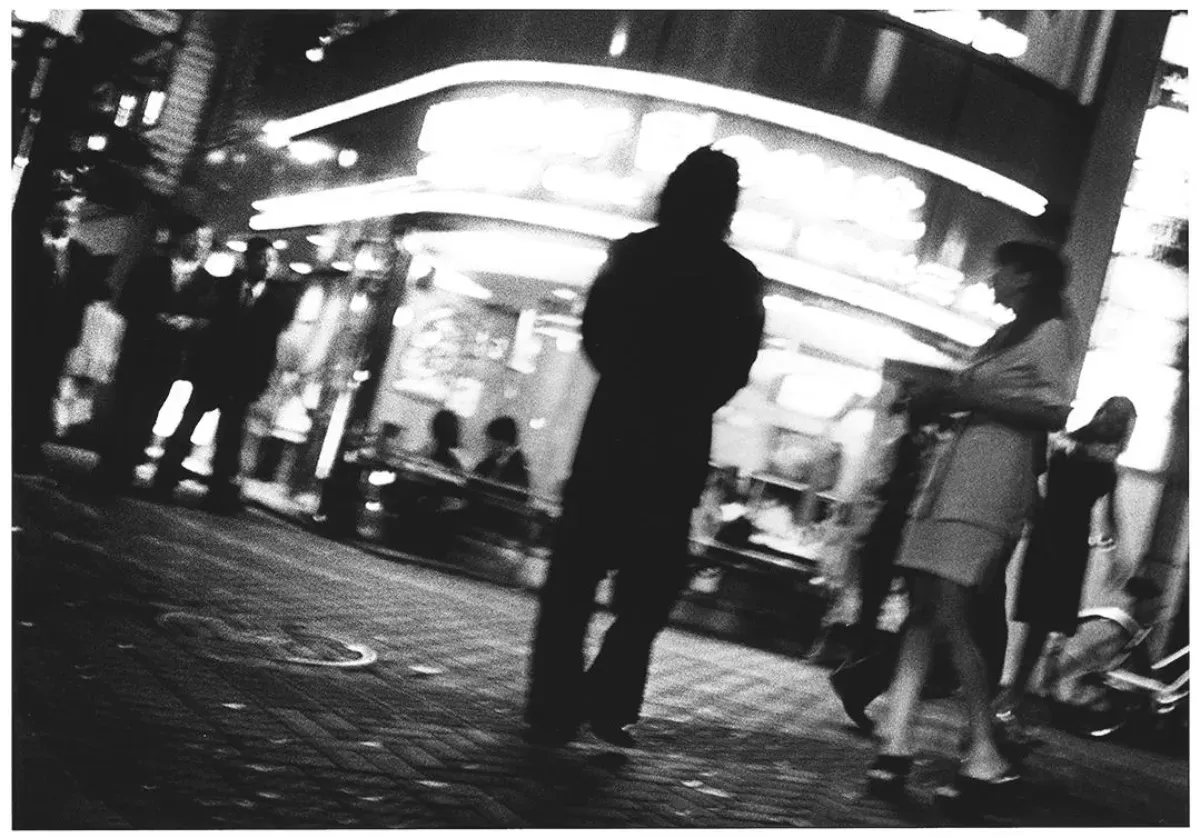

Depuis plus de 60 ans, Daidō Moriyama révolutionne la photographie contemporaine avec son esthétique "are, bure, boke" et sa vision fragmentaire de Tokyo. Portrait d'un alchimiste de l'image qui a transformé les codes visuels mondiaux.

Portrait d'un Révolutionnaire de l'Image

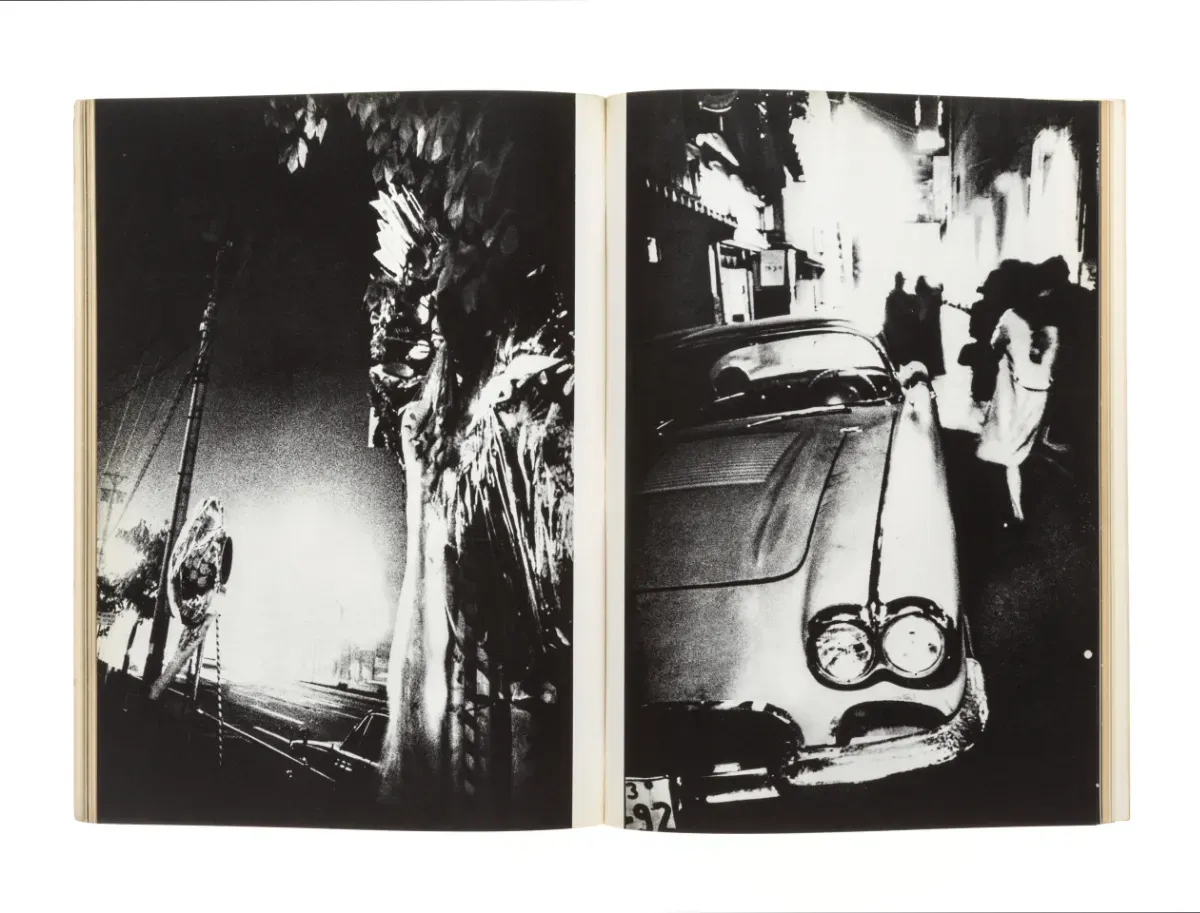

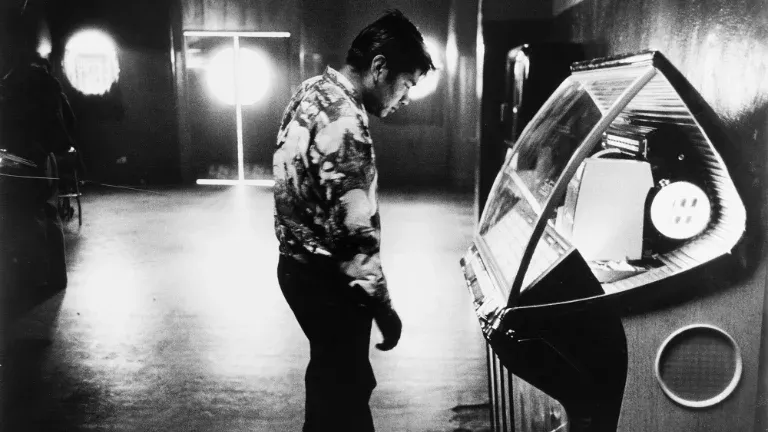

Né à Osaka en 1938, Daidō Moriyama déambule depuis plus de soixante ans dans les rues de Tokyo, capturant l'âme d'un Japon en perpétuelle mutation. Figure emblématique de la street photography, ce visionnaire a révolutionné la photographie contemporaine en inventant un langage visuel radical qui continue d'inspirer les nouvelles générations d'artistes.

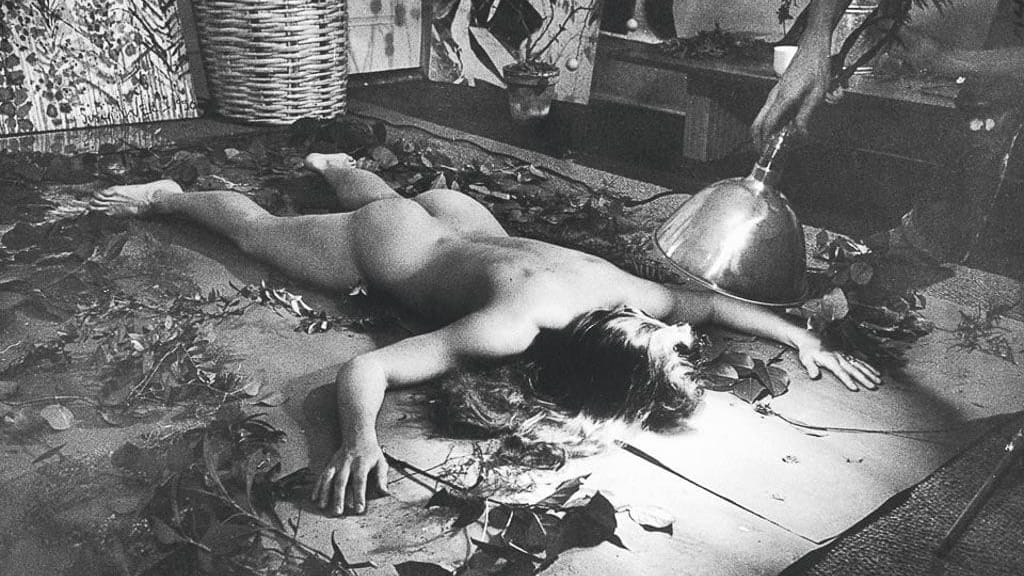

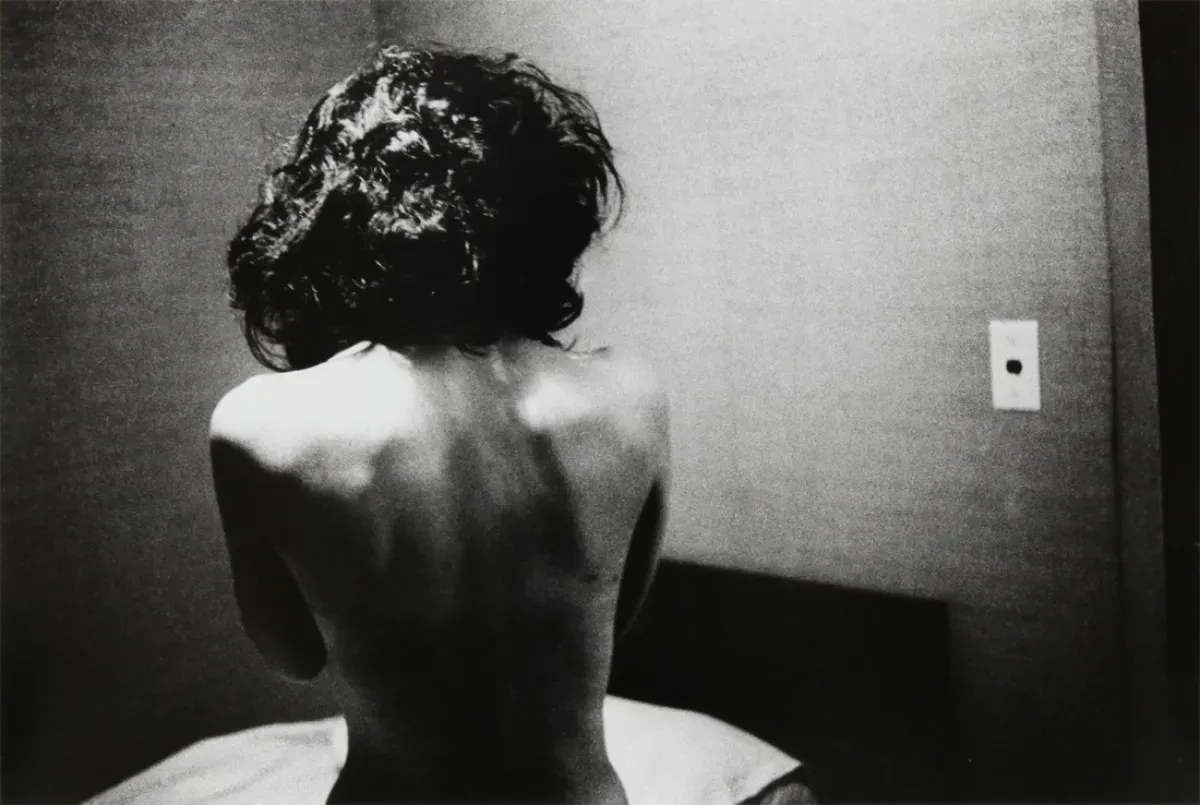

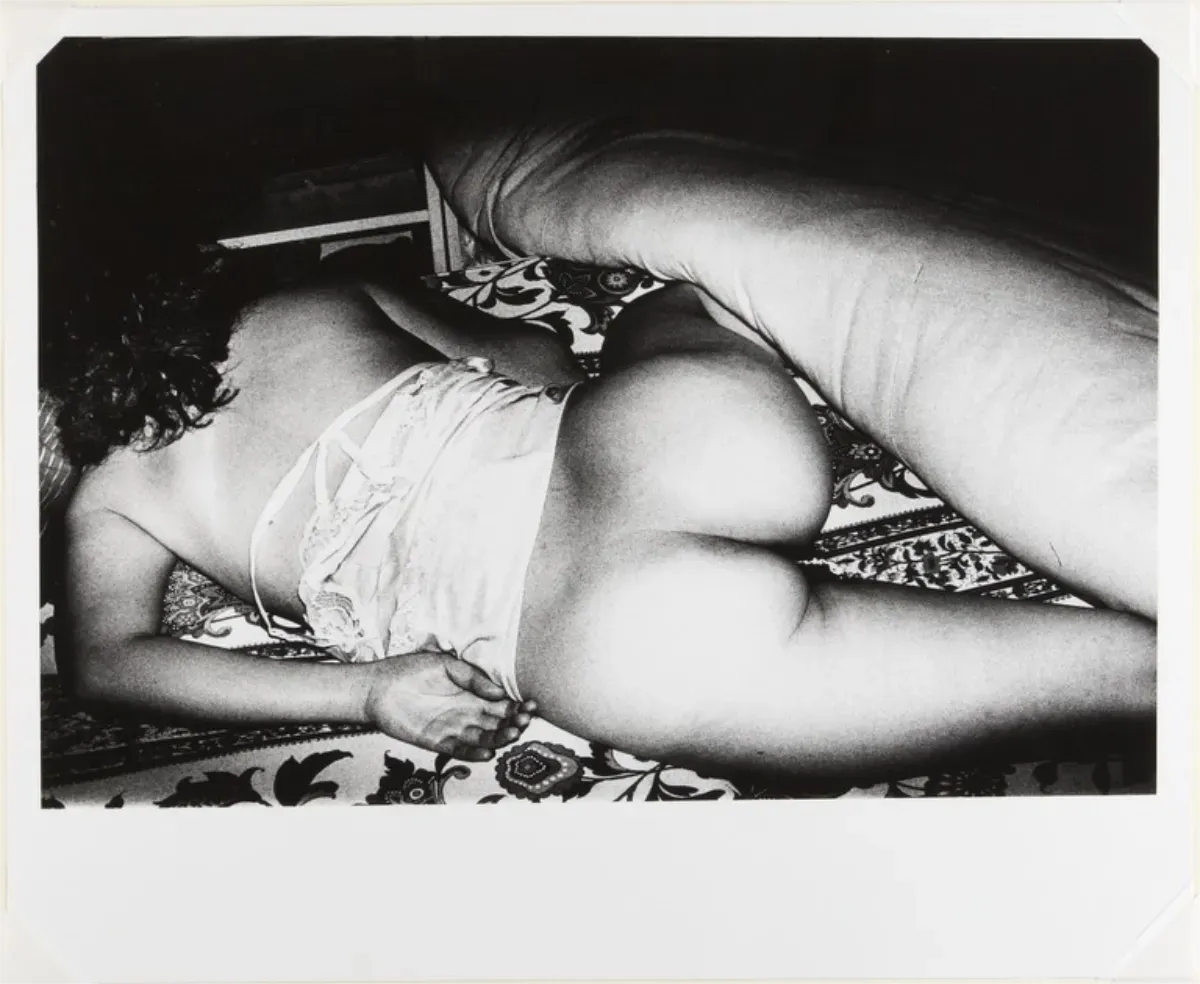

Après ses études de graphisme à Osaka, Moriyama décide de se consacrer à la photographie et s'installe à Tokyo en 1961. Cette migration vers la capitale nippone marque le début d'une aventure artistique extraordinaire qui bouleversera les codes de la photographie mondiale. Il gravite alors vers le travail des photographes d'avant-garde de l'agence Vivo, en particulier celui de Shōmei Tōmatsu et Eikoh Hosoe, puisant chez le premier une fascination pour les bas-fonds de la street life japonaise et chez le second un sens du théâtral et de l'érotique.

Le Magazine Provoke et Daidō Moriyama : Catalyseur d'une Révolution

En novembre 1968, paraît le premier numéro de Provoke, magazine japonais fondé par les photographes Takuma Nakahira, Yutaka Takanashi, le critique Kōji Taki et le poète Takahiko Okada. Daidō Moriyama rejoint le collectif dès le deuxième numéro, apportant sa vision subversive et son esthétique transgressive.

Avec Provoke, les photographes Takuma Nakahira, Yutaka Takanashi et Daidō Moriyama imposent un nouveau langage visuel pour capturer la complexité de l'expérience individuelle et les paradoxes de la modernité. Le magazine, bien qu'ayant survécu seulement trois numéros, est désormais largement reconnu comme une publication révolutionnaire dans l'histoire de la photographie japonaise contemporaine.

Son sous-titre "Matériaux provocants pour la pensée" redouble l'affirmation programmatique de rupture avec les poncifs de la photographie d'alors. Pour les membres de Provoke, la photographie devait être libérée de son carcan idéologique et factuel, pour saisir une capture subjective, fragmentaire et explosive de l'expérience du monde.

Le rôle de Moriyama dans Provoke fut déterminant : il apporte une radicalité visuelle inédite, transformant le magazine en laboratoire d'expérimentation photographique. Son style granuleux, flou et hors-focus, contrastait fortement avec l'imagerie habituelle au Japon à cette époque. Cette approche révolutionnaire établit les bases de ce qui deviendra sa signature artistique.

Approche Contextuelle : L'Écosystème Artistique des Années 1960

Mouvements Sociaux et Révolution Culturelle

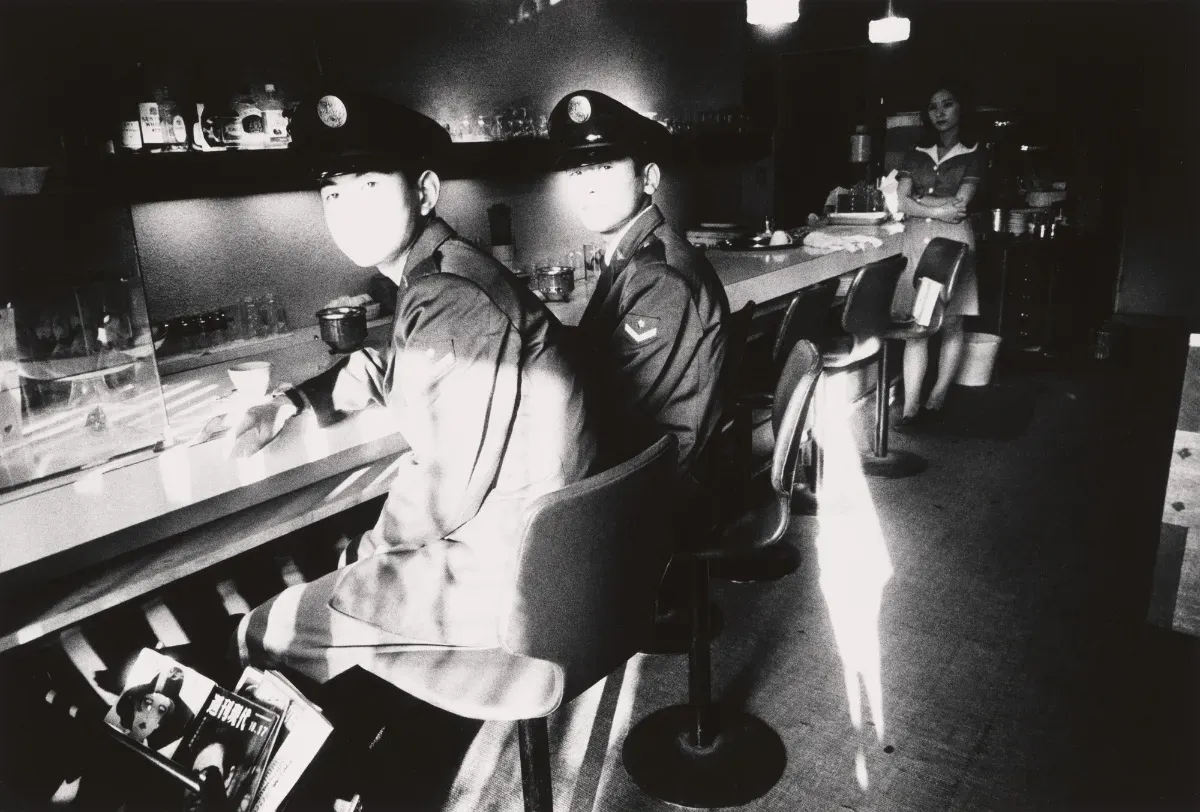

La revue Provoke naît à une époque où le Japon est en proie à de nombreuses contestations populaires : l'implantation de bases militaires américaines sur l'île d'Okinawa, l'augmentation des frais universitaires pour les étudiants et le projet d'ouverture d'un second aéroport à Tokyo. Les magazines sont imprimés en 1968 et 1969, deux années turbulentes politiquement avec les émeutes de mai 1968 à Paris, l'assassinat de Martin Luther King Jr et les protestations anti-Vietnam aux États-Unis.

Cette effervescence politique et sociale nourrit l'esthétique de Moriyama, qui capte dans ses images la tension d'une société en mutation, tiraillée entre tradition et modernité occidentale.

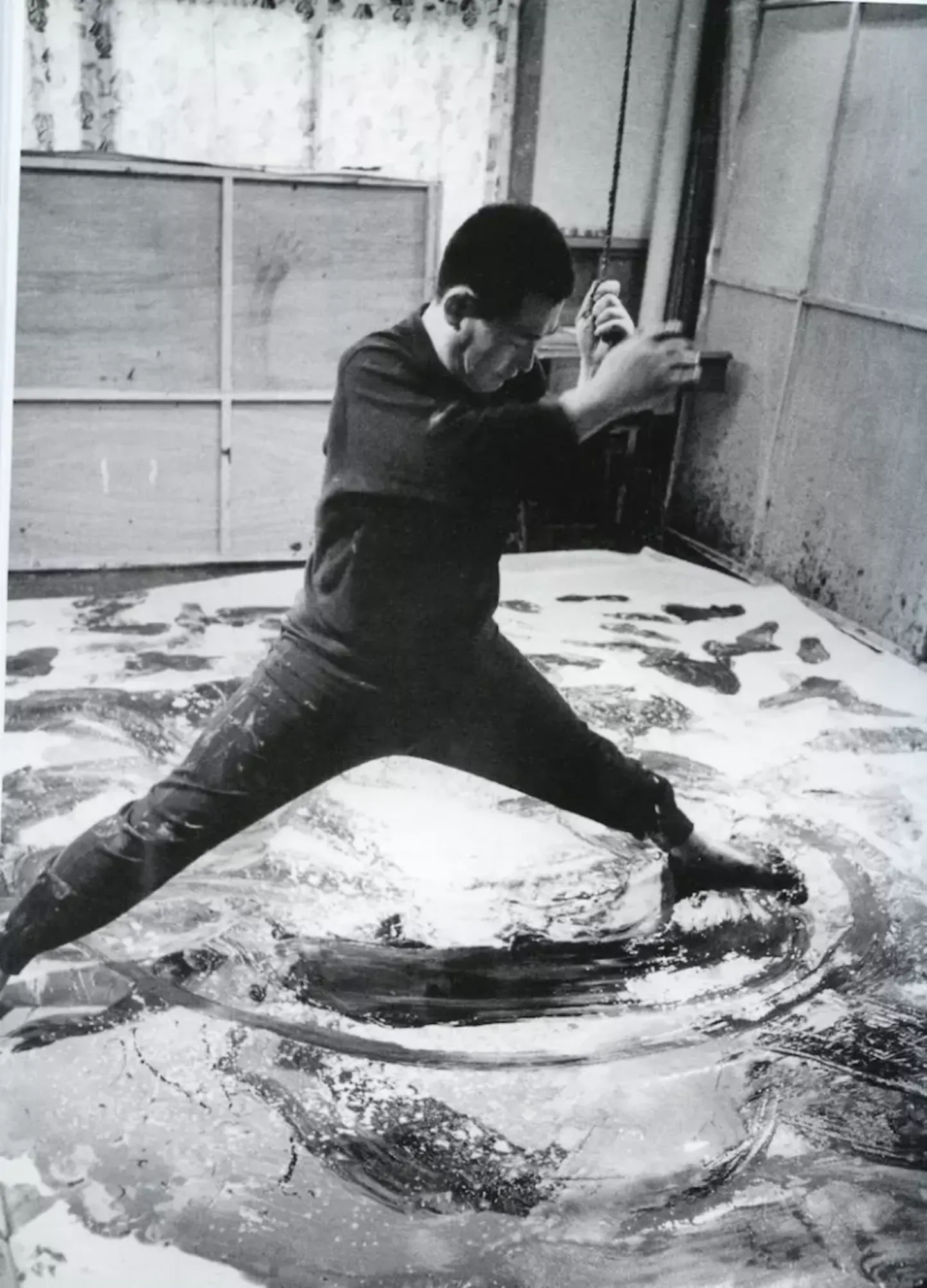

Gutaí : L'Art de la Matière et du Geste

Le mouvement Gutaí, fondé en 1954 par Jirō Yoshihara à Osaka, rassemble des approches très différentes caractérisées par leur refus de se figer dans une forme donnée. Gutaí est une contraction du mot Gu (instrument) et Taï (corps), s'opposant par essence à l'abstraction, le corps devenant un élément majeur d'une intervention artistique ou picturale.

Loin de toute provocation gratuite, ces actions tendent à faire exploser le cadre de l'art, consacrant une forme de beauté contemporaine qui prend en compte les outrages du temps et la violence guerrière. Gutaí inspire la performance et le happening post-dadaïstes et, de façon plus lointaine, le mouvement français Supports/Surfaces.

Vivo : L'École de l'Image

Vivo était un collectif de photographes japonais composé de Shomei Tomatsu, Eikoh Hosoe, Ikko Narahara, Kikuji Kawada, Akira Sato et Akira Tanno. Actif seulement de 1959 à 1961, il a toutefois abouti à la création d'un mouvement photographique dans le Japon d'après-guerre appelé "L'École de l'image".

Shomei Tomatsu fut l'un des acteurs majeurs de la photographie japonaise de l'après-guerre. Il en renouvela fortement la pratique documentaire et fut l'une des figures centrales de l'agence VIVO créée en 1959. Dans l'"appartement 43" – tel était le nom de leur bureau –, ils passaient leur temps à boire, regarder des combats de sumo à la télévision, éditer leurs travaux, théoriser sur la photographie.

Hi Red Center : L'Art de l'Action Directe

Hi-Red Center était un collectif artistique japonais, fondé en mai 1963 et composé des artistes Genpei Akasegawa, Natsuyuki Nakanishi et Jirō Takamatsu, qui organisait et réalisait des happenings anti-establishment. Inspiré par le mouvement néo-dada japonais et Fluxus, le groupe utilisait l'environnement urbain comme toile, créant des interventions qui soulevaient des questions sur l'autorité centralisée et le rôle de l'individu dans la société.

L'"Incident de la ligne Yamanote" est l'événement le plus acclamé par la critique. Le 18 octobre 1962, Jirō Takamatsu, Natsuyuki Nakanishi et leurs confrères ont organisé une performance guerrilla sur un train de la ligne circulaire Yamanote au centre de Tokyo.

Fluxus Japon : L'Art Conceptuel International

Le mouvement Fluxus trouve un écho particulier au Japon, notamment à travers les collaborations avec Hi Red Center. Des artistes comme Yoko Ono et Nam June Paik participent aux événements du collectif, créant des passerelles entre l'avant-garde japonaise et internationale. Cette dimension cosmopolite influence l'ouverture de Moriyama aux références occidentales tout en conservant une spécificité nippone.

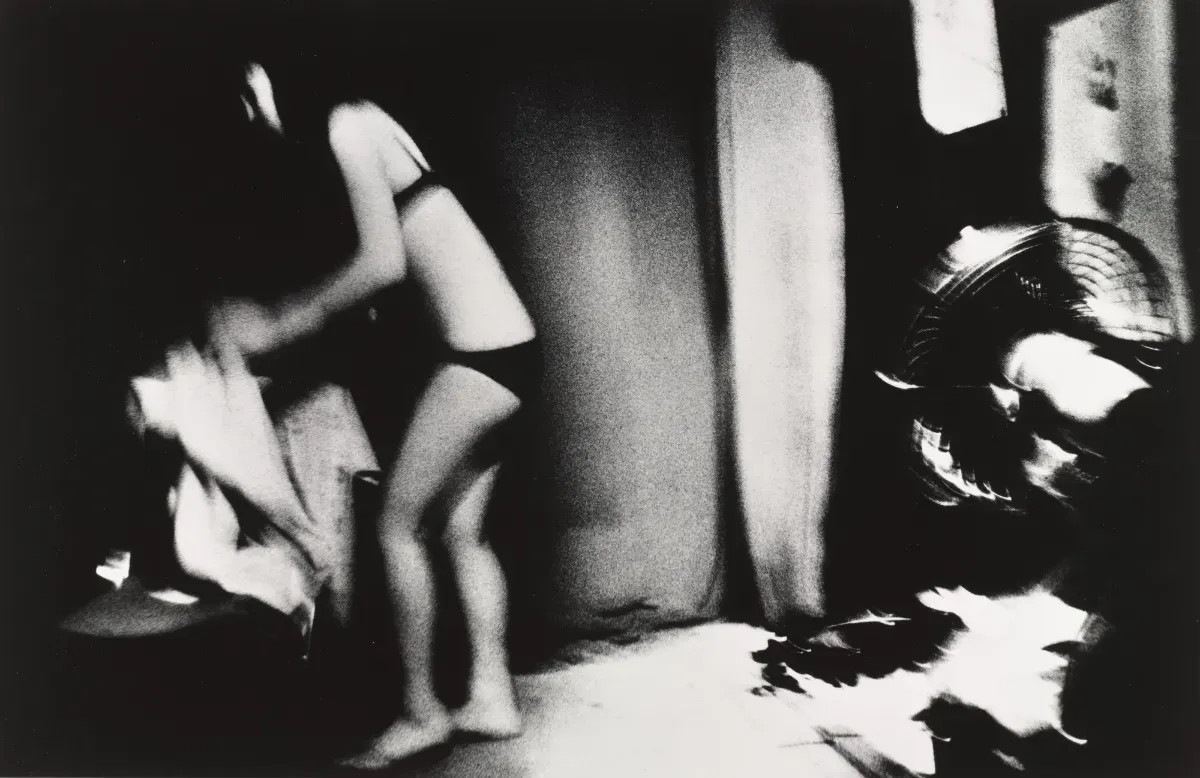

Ankoku Butō : La Danse des Ténèbres

Dans le Japon vaincu naît une danse en opposition à l'esthétique du théâtre nō et du ballet classique occidental. Son nom, le butō, vient du groupe de recherche Ankoku Butō Ha ("la danse des ténèbres"), qui s'est créé autour de Tatsumi Hijikata (1928-1986) et Kazuo Ōno (1906-2010).

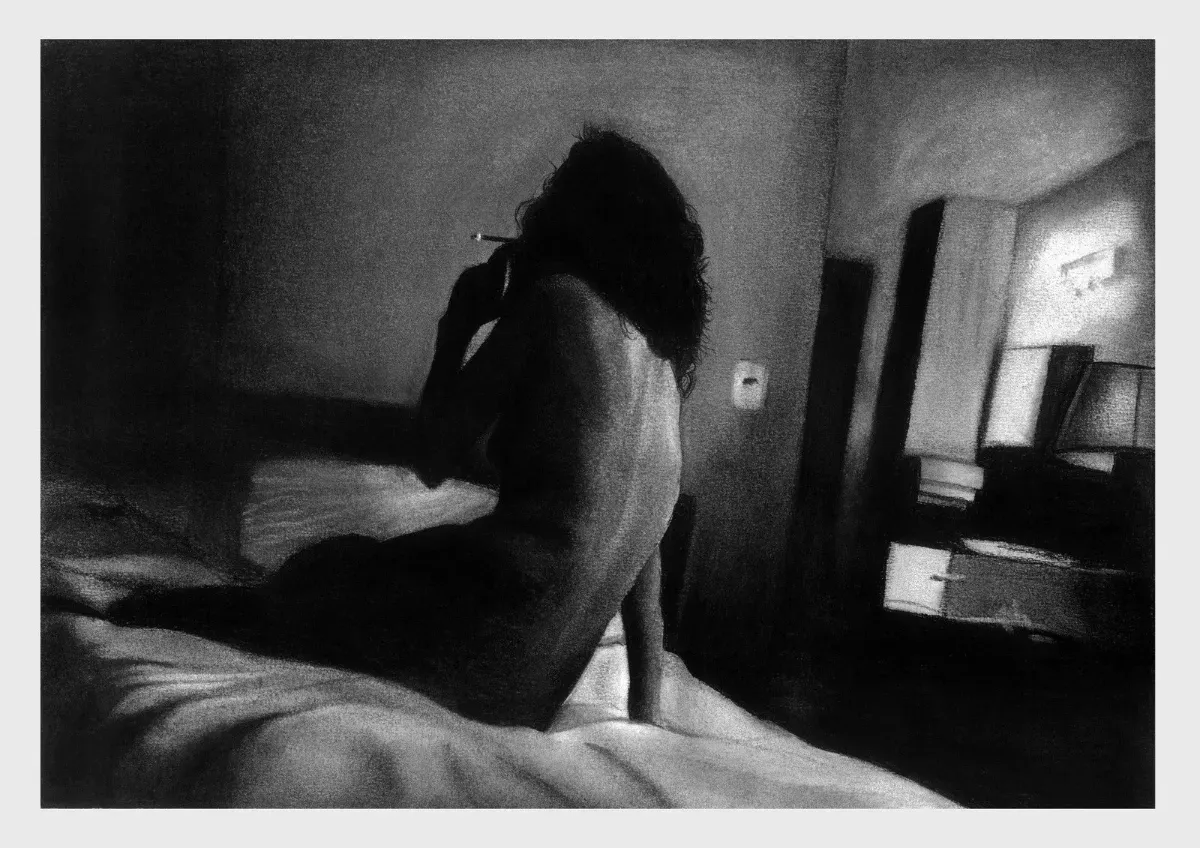

Dès son apparition, le butō révoque toute image euphorique du corps, découvrant sa part monstrueuse, sale, obscure. En 1959, sous le pseudonyme de Hijikata Tatsumi, il crée sa première œuvre, Kinjiki, d'après le roman de Mishima Yukio. Il s'agit là d'un duo de dix minutes, avec Ōno Yoshito, aux allusions clairement homosexuelles.

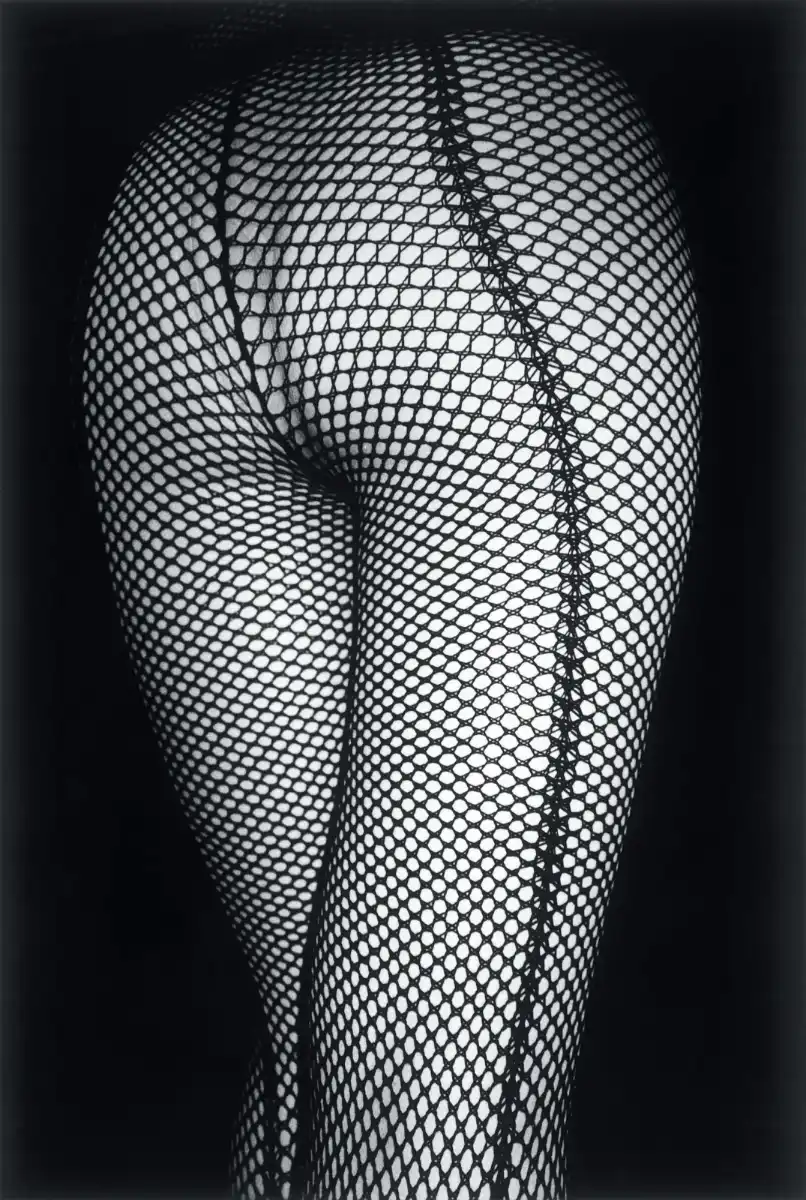

La singularité de Kinjiki provenait des mouvements heurtés et imprévisibles que Hijikata avait puisés dans les improvisations de jazz et dans l'exhibition sur scène de la sexualité. Cette gestuelle révolutionnaire trouve son écho dans l'esthétique photographique de Moriyama, qui partage avec le butō une même volonté de transgression et de déconstruction des codes établis.

Influences : L'Alchimie des Références

On peut considérer Eugène Atget comme le Précurseur de la Poésie Urbaine. Moriyama trouve chez Eugène Atget une approche documentaire poétique de la ville, une capacité à révéler la beauté mélancolique des espaces urbains délaissés. L'influence du maître français se ressent dans sa façon de capturer l'âme des lieux ordinaires, transformant le quotidien en épiphanie visuelle.

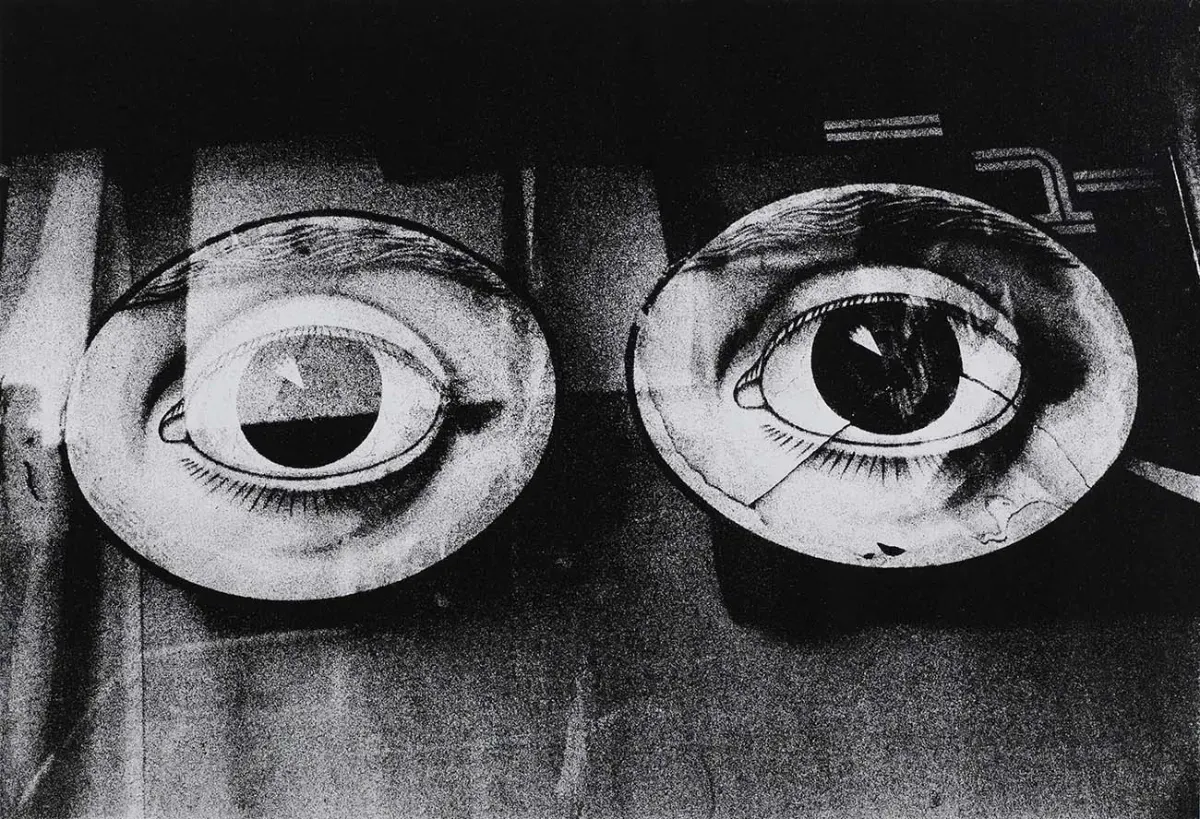

Inspiré par des artistes américains tels qu'Andy Warhol et William Klein, le photographe a donné vie à la société de consommation naissante au Japon. L'énergie et la modernité dynamique que Moriyama trouve dans les photos émotionnelles, voire hostiles, que Klein fait de son New York natal intriguent le jeune photographe japonais, tout comme la perception d'une culture médiatique voyeuriste dans l'œuvre de Warhol.

Klein lui apprend l'audace du cadrage radical et la beauté du grain photographique, tandis que Warhol lui révèle les possibilités de la reproductibilité et de la culture de masse. Cette double influence occidentale nourrit sa réflexion sur l'américanisation du Japon d'après-guerre.

L'écrivain américain Jack Kerouac et la Beat Generation ont eu une influence notable sur Moriyama, notamment pour sa philosophie de la spontanéité et de l'errance urbaine. Cette influence littéraire nourrit sa conception de la photographie comme expression de la liberté individuelle et de la révolte contre les conventions. L'esprit "on the road" de Kerouac résonne avec la démarche de Moriyama qui fait de la rue son terrain de jeu artistique permanent.

Daido Moriyama, à l'époque photographe débutant, est le stagiaire d'Eikoh Hosoe et côtoie régulièrement Shomei Tomatsu au bureau de Vivo. Tomatsu témoigne : "Il apportait son jeu de cartes hanafuda au bureau. Et sachant que je m'y connaissais plus ou moins, il me pressait tout le temps de jouer avec lui."

Tomatsu influence profondément sa vision de la photographie comme "art de la sélection" et lui transmet une conception poétique du médium : "La photographie, c'est un haïku." Cette transmission directe de maître à élève structure l'approche artistique de Moriyama.

Weegee et Garry Winogrand : L'École Américaine. Ces maîtres de la street photography américaine apportent à Moriyama une compréhension de l'instantané urbain et de l'énergie brute de la rue. Leur influence se ressent dans sa capacité à capturer l'imprévu et l'authentique, développant cette esthétique de l'accident contrôlé qui caractérise son travail.

Gutaí et Provoke : Filiation et Différences

Gutaí et Provoke sont liés par une même audace expérimentale et subversive. Si Gutaí explore la performance et la matière, Provoke privilégie la photographie provocante et fragmentaire. Ces deux mouvements constituent ensemble un socle majeur de l'avant-garde artistique japonaise contemporaine.

Le Gutaí a été une révolution au Japon, comme le Dadaïsme en Europe, ouvrant la voie aux expérimentations visuelles de Provoke. Moriyama hérite de cette tradition transgressive, adaptant l'esprit révolutionnaire de Gutaí au médium photographique.

La différence fondamentale réside dans le support : là où Gutaí privilégie l'action éphémère et la performance, Provoke fixe la rébellion dans l'image photographique, créant un document durable de la subversion esthétique. Gutaí travaille avec la matérialité directe (feu, eau, corps), tandis que Provoke manipule l'immatérialité de l'image et sa reproductibilité.

Spécificité du Travail de Daidō Moriyama

Are, Bure, Boke : La Révolution Esthétique

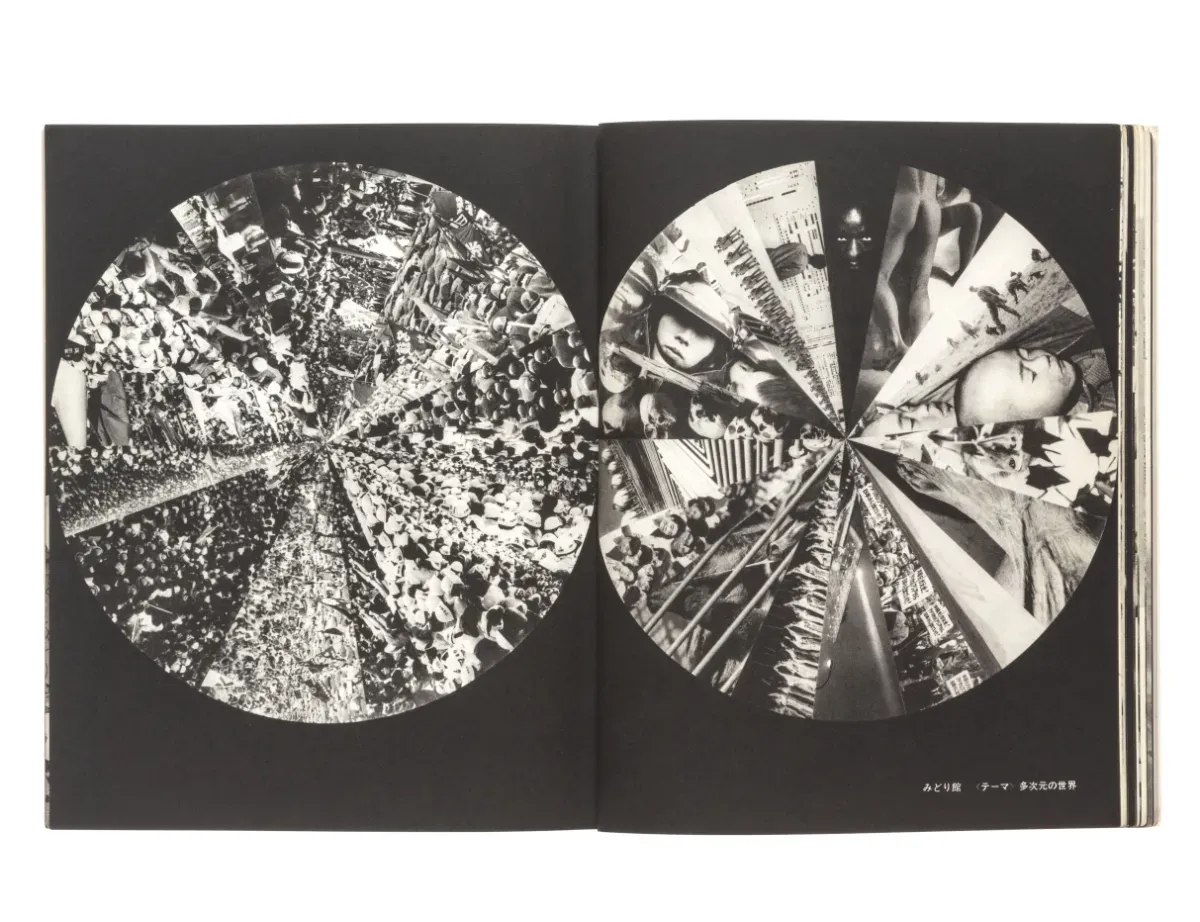

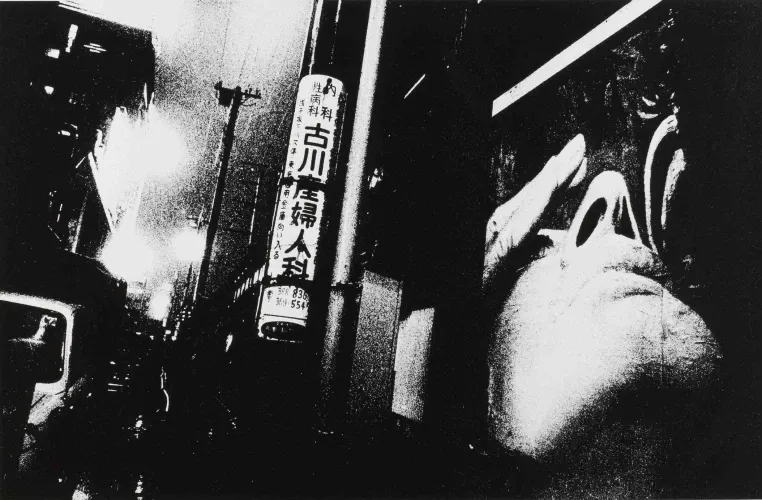

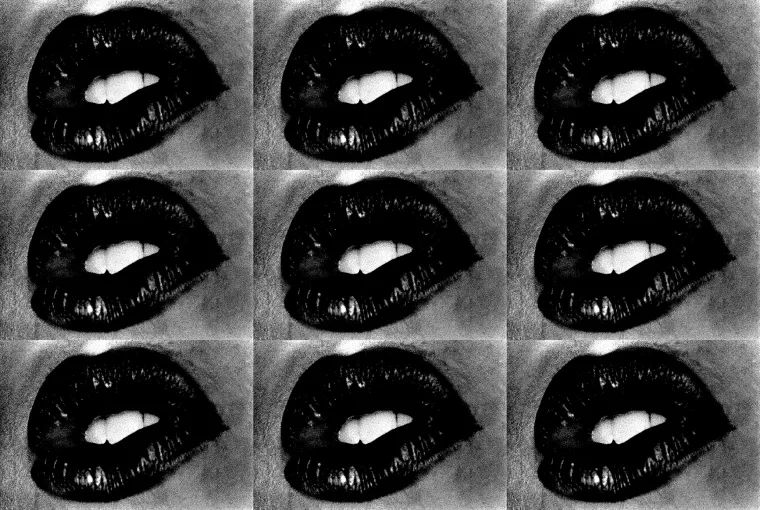

"Brut, flou et granuleux" est la devise de Provoke, précisent ses créateurs dans le premier numéro. Are-Bure-Boke, "brut, flou, trouble", trois adjectifs qui symbolisent une esthétique dont s'empare la jeune garde de la photographie japonaise à la fin des années 1960.

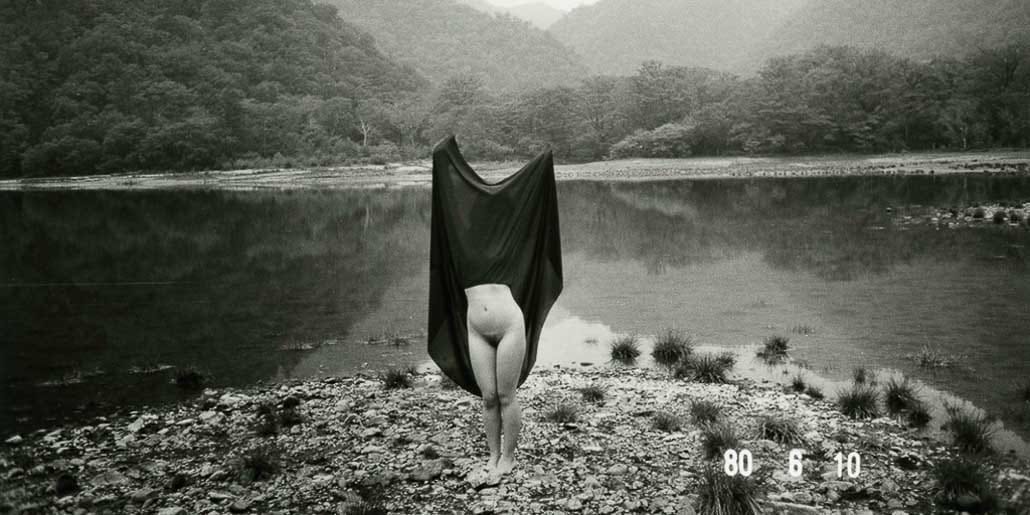

Cette trinité esthétique révolutionnaire constitue le rejet radical de la photographie traditionnelle et académique, mettant en avant l'instinct, le mouvement et la fragmentation du réel. Moriyama bouscule les dogmes de la photographie, s'écartant définitivement de tout réalisme par des images granuleuses ou violemment contrastées.

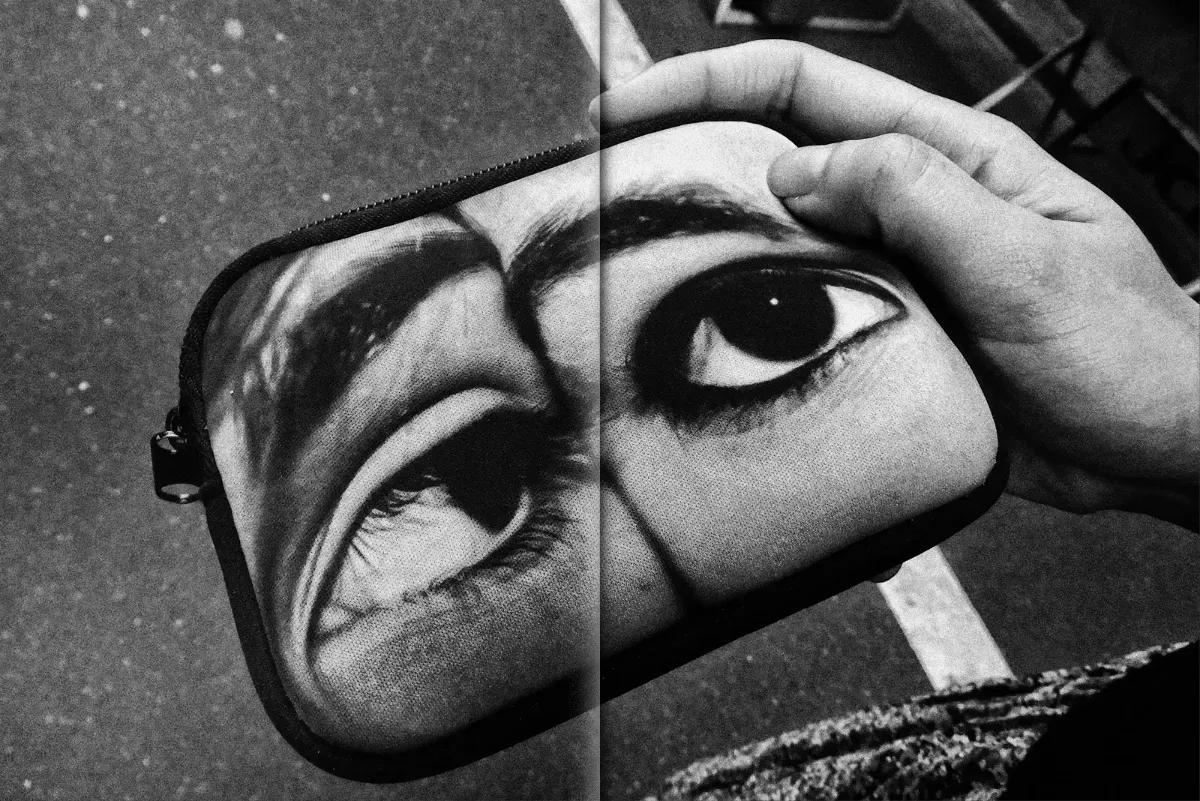

Il était unique dans le sens où il considérait la capacité de reproduire facilement des photos comme l'un des aspects les plus fondamentaux de la photographie. Il utilisait souvent les mêmes photos de diverses manières, expérimentant différentes tailles et différents tirages, réalisant des œuvres en pensant aux livres et aux magazines plutôt qu'aux galeries d'art exclusives.

Il a exploré la reproductibilité des images, leur diffusion et leur consommation. À maintes reprises, Moriyama a placé ses archives d'images dans de nouveaux contextes, jouant avec les agrandissements, les recadrages et la résolution de l'image.

Cette méthode de travail révolutionnaire transforme la photographie en matériau brut, manipulable et recombinable à l'infini, préfigurant les pratiques contemporaines de l'art numérique. Ses images ne montrent plus des faits mis en forme, mais des pulsions : pulsion de vie, pulsion de mort.

Contemporains et Compagnons de Route

En 1968, le groupe qui comprend Nakahira, Yutaka Takanashi, Takahiko Okada et Kōji Taki publient le magazine Provoke. Takuma Nakahira est l'auteur d'un livre important de la photographie japonaise : For a Language to Come (Kitarubeki kotoba no tame ni). Sa réflexion théorique sur "la fin du langage photographique" alimente les débats esthétiques du mouvement.

Cofondateur de Provoke, Takanashi développe parallèlement à Moriyama une approche expérimentale de la photographie urbaine, contribuant à établir les bases théoriques du mouvement. Leurs échanges nourrissent mutuellement leurs recherches formelles.

Il fonde la WORKSHOP Photo School avec notamment Daido Moriyama, Nobuyoshi Araki, Eiko Hosoe et Masahisa Fukase en 1974. Tomatsu reste une figure tutélaire pour Moriyama tout au long de sa carrière, incarnant cette transmission générationnelle si importante dans l'art japonais.

Le Rôle de la Typographie dans l'Œuvre de Moriyama et le magazine Provoke

La typographie chez Moriyama adopte une esthétique brute, désordonnée, voire anarchique qui fait écho à son langage photographique. Dans ses publications, particulièrement la série Record, les textes et les images s'entremêlent dans un chaos contrôlé qui reflète l'énergie urbaine qu'il capture.

Cette approche typographique transgressive brise les conventions éditoriales traditionnelles, créant un dialogue visuel entre le mot et l'image qui renforce l'impact esthétique de son travail. Les caractères semblent souvent jaillir de l'image ou se fondre dans elle, participant à cette esthétique du fragment et du collage qui caractérise son univers.

La typographie devient ainsi un élément plastique à part entière, prolongeant l'esthétique "are, bure, boke" dans le domaine textuel. Cette fusion entre image et texte préfigure les pratiques contemporaines du design graphique expérimental.

Araki et Daidō Moriyama : Dialogue de Maîtres

La relation entre Nobuyoshi Araki et Daidō Moriyama transcende la simple camaraderie artistique pour devenir un véritable dialogue créatif. Tous deux participent à la fondation de la WORKSHOP Photo School avec Tomatsu en 1974, établissant les bases de la photographie contemporaine japonaise.

Bien que leurs approches diffèrent – Araki privilégiant l'intime et l'érotique, Moriyama explorant l'urbain et l'anonyme – ils partagent une même radicalité dans leur rapport au médium photographique. Leurs échanges nourrissent mutuellement leurs recherches, créant une émulation fertile qui enrichit la scène artistique japonaise.

Cette relation illustre parfaitement l'esprit collaboratif de la photographie japonaise d'avant-garde, où les individualités se nourrissent de leurs différences pour créer un mouvement collectif d'une richesse exceptionnelle. Leur amitié durable témoigne de la solidité des liens tissés dans l'effervescence créative des années 1960-70.

Postérité et Influence Contemporaine

Aujourd'hui encore, son esprit artistique pionnier et son intensité visuelle restent novateurs. Il a inventé une nouvelle vision, une nouvelle façon d'expérimenter le monde, influençant des générations de photographes à travers le monde. Sa capacité à capturer le choc entre la tradition japonaise et l'occidentalisation accélérée continue de résonner dans notre époque globalisée.

Expositions Récentes et Rayonnement Actuel

Photo Elysée présente une exposition majeure dédiée à l'un des plus grands photographes japonais, témoignant de l'actualité de son œuvre. Le Musée Photo Elysée de Lausanne consacre jusqu'au 23 février 2025 une rétrospective à Daidō Moriyama, première grande exposition européenne depuis plusieurs années.

L'exposition met en lumière sa philosophie : une photographie accessible et reproductible, libérée des conventions artistiques. Ses œuvres reflètent une quête incessante de sens dans un monde saturé d'images, questionnement plus que jamais d'actualité à l'ère numérique.

En 2006, Moriyama relance le magazine Record, un carnet artistique dans lequel il consigne ses explorations des villes et des médias. Le magazine est désormais toujours en cours, avec une 57e édition déjà parue, prouvant la vitalité créative inépuisable du maître à 87 ans.

L'influence de Moriyama sur la photographie contemporaine se mesure dans l'adoption généralisée de son esthétique fragmentaire et de sa philosophie de l'image reproductible. Sa conception de la photographie comme flux d'images plutôt que comme collection d'œuvres uniques préfigure l'ère numérique et les réseaux sociaux.

Les jeunes photographes du monde entier s'inspirent encore aujourd'hui de son approche libérée, de sa capacité à transformer l'accident en beauté, l'imperfection en poésie. Son influence dépasse largement le cadre de la photographie pour irriguer l'art contemporain dans son ensemble.

Sa leçon essentielle – "Pour moi, la photographie n'est pas un moyen de créer un bel art, mais une façon unique de rencontrer la réalité authentique" – continue d'inspirer les nouvelles générations d'artistes qui trouvent dans son travail un modèle de liberté créative et d'authenticité.

Avec l'exposition Labyrinth + Monochrome, Daido Moriyama abolit la notion de l'image unique comme chef-d'œuvre. Son travail, plutôt qu'une suite d'instantanés, est un flux d'images généré par une attitude envers le monde. Cette vision révolutionnaire fait de lui non seulement un témoin privilégié de son époque, mais aussi un précurseur des pratiques artistiques contemporaines, confirmant son statut d'alchimiste de l'image urbaine.

Section Premium : 15 Capsules Exclusives

Poursuivre la lecture

Accédez aux capsules exclusives et autres anecdotes sur Daidō Moriyama et le magazine Provoke.

En savoir plus