Diane Arbus, Viva et la Factory : autopsie d'une triple trahison

Quand le Nouveau Journalisme rencontre l'art de la manipulation : l'histoire de Viva, superstar déchue prise entre l'objectif impitoyable de Diane Arbus et la machine à broyer warholienne.

La Dolce Viva : le scandale qui faillit couler New York Magazine

Avril 1968. New York Magazine n'en est qu'à sa troisième publication. Barbara Goldsmith, journaliste fortunée et cofondatrice du magazine, livre un article intitulé "La Dolce Viva" qui deviendra une pierre angulaire du Nouveau Journalisme — et un cas d'école en matière d'abus médiatique.

L'article se présente comme un portrait de Viva, née Janet Susan Mary Hoffmann, dernière "superstar" d'Andy Warhol. Issue d'une famille catholique stricte de Syracuse, ancienne élève de la Sorbonne et modèle pour Vogue, Viva incarne alors la Factory dans ce qu'elle a de plus fascinant et de plus glauque. Goldsmith la décrit déambulant dans son appartement miteux de l'East 83rd Street, jonché de vêtements sales, de vaisselle empilée et de magazines. Les murs sont à peine visibles derrière la crasse. Les factures s'accumulent, dont celle de ConEdison, impayée.

La technique narrative de Goldsmith emprunte aux codes du roman. Les questions de la journaliste ont été supprimées, créant l'illusion de confidences spontanées. Viva semble parler seule, livrant pêle-mêle ses expériences sexuelles ("Je couchais avec lui pour des raisons de sécurité"), sa consommation de drogues introduite par Timothy Leary, sa précarité financière. L'ensemble compose le portrait d'une femme détruite par l'underground new-yorkais.

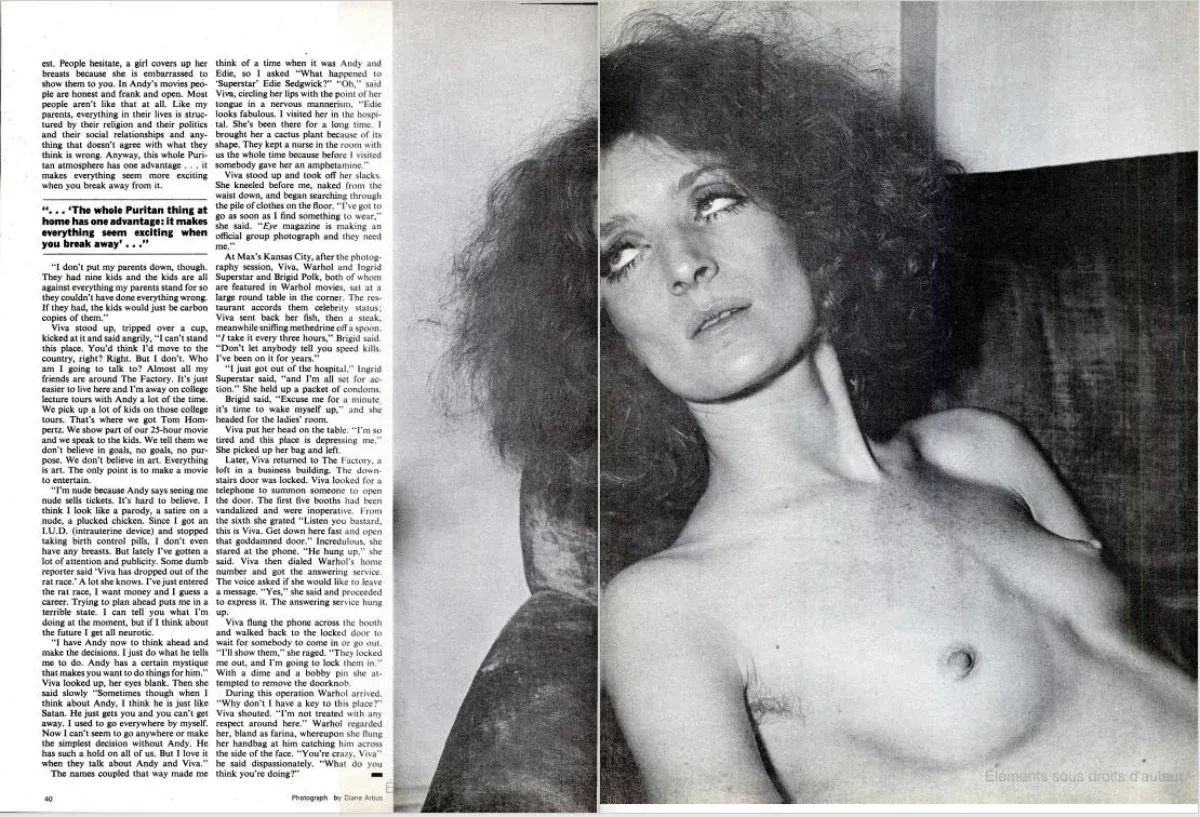

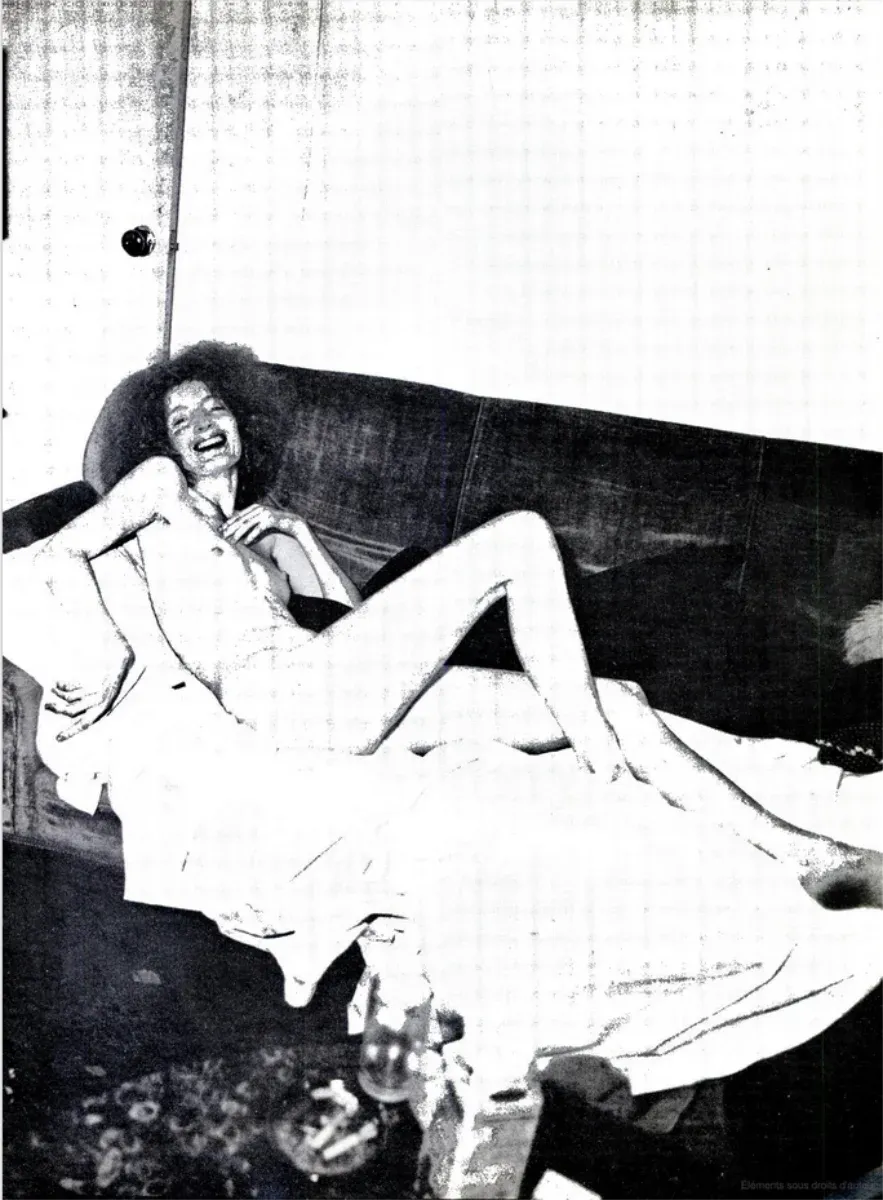

Mais ce qui transforme "La Dolce Viva" en événement médiatique, ce sont les photographies de Diane Arbus. Deux clichés en pleine page montrent Viva entièrement nue, allongée sur un canapé usé à la manière de l'Olympia de Manet, les yeux révulsés, suggérant une transe médicamenteuse. L'image est crue, impudique, sans le vernis glamour qui caractérise habituellement les publications mode.

Les réactions : entre admiration et révulsion

Tom Wolfe, figure tutélaire du Nouveau Journalisme, qualifie l'article de "trop bon pour ne pas être publié". Il l'inclura dans son anthologie fondatrice de 1973, The New Journalism, consacrant ainsi Goldsmith parmi les pionniers du genre. Pour Wolfe, "La Dolce Viva" démonte enfin "l'écran luisant, pop, camp et amusant à travers lequel la presse avait jusqu'alors regardé Warhol et sa bande, révélant le ventre de cafard de la vie qu'ils menaient réellement."

Les lecteurs se divisent. Le magazine reçoit des lettres enflammées, des demandes de résiliation d'abonnement, des appels téléphoniques pour et contre. La moitié des investisseurs du magazine menace de se retirer. Clay Felker, rédacteur en chef, défend son choix éditorial avec fermeté : il referait la même chose. L'intervention d'Armand Erpf, l'un des principaux investisseurs qui considère Felker comme un génie éditorial, sauvera New York Magazine de la faillite.

Censure d'État et répression fédérale

La réaction de l'appareil fédéral ne se fait pas attendre. L'article intervient dans un contexte politique tendu : la guerre du Vietnam enflamme le pays, la contre-culture dérange, et l'administration Nixon prépare déjà son offensive contre les libertés individuelles.

Le FBI place Andy Warhol sous surveillance dès février 1968, suite à une "plainte du public" concernant une scène de viol filmée dans Lonesome Cowboys. Bien que Warhol ne soit jamais inculpé, la machine répressive s'emballe. En juillet 1969, les autorités d'Atlanta saisissent une copie du film et arrêtent le directeur du cinéma.

Blue Movie, le film de Warhol avec Viva montrant des rapports sexuels explicites, connaît un sort similaire. Le 31 juillet 1969, le personnel du New Andy Warhol Garrick Theatre est arrêté et le film confisqué pour obscénité. Le 17 septembre 1969, un tribunal new-yorkais déclare le film obscène. La censure fonctionne : elle ne détruit pas, elle empêche la circulation.

Parallèle contemporain : la nouvelle ère de censure

L'histoire se répète avec une cruauté méthodique. En 2025, l'administration Trump engage une offensive sans précédent contre les institutions culturelles. La National Endowment for the Arts (NEA) et la National Endowment for the Humanities (NEH) voient leurs budgets amputés, leurs subventions annulées par centaines.

Le 6 mars 2025, l'ACLU attaque la NEA en justice après que l'agence ait ajouté à ses conditions d'attribution des clauses obligeant les bénéficiaires à ne pas promouvoir "l'idéologie de genre" et à renoncer aux programmes de "diversité, équité et inclusion". En mai 2025, Trump propose purement et simplement d'éliminer la NEA et la NEH du budget fédéral. Des centaines d'organisations culturelles reçoivent des emails standardisés leur notifiant la révocation de leurs subventions.

Les mécanismes diffèrent — pas de police frappant aux portes —, mais l'objectif reste identique : contrôler la production culturelle en asphyxiant ses sources de financement. La censure contemporaine porte costume-cravate et s'exprime en termes de "réalignement des priorités". Le résultat demeure : silence des artistes, frilosité des institutions, autocensure généralisée.

Viva et Vogue : la chute

L'impact sur la carrière de Viva est immédiat et dévastateur. Diana Vreeland, rédactrice en chef de Vogue, annule tous ses contrats après avoir vu les photographies d'Arbus. Du jour au lendemain, Viva passe du statut de mannequin en vogue à celui de paria. On la montre au Merv Griffin Show le soir même de la parution, alors qu'elle se prépare pour sa première apparition télévisée. Elle menace de poursuivre le magazine en justice, mais Andy Warhol et Paul Morrissey la convaincront de renoncer.

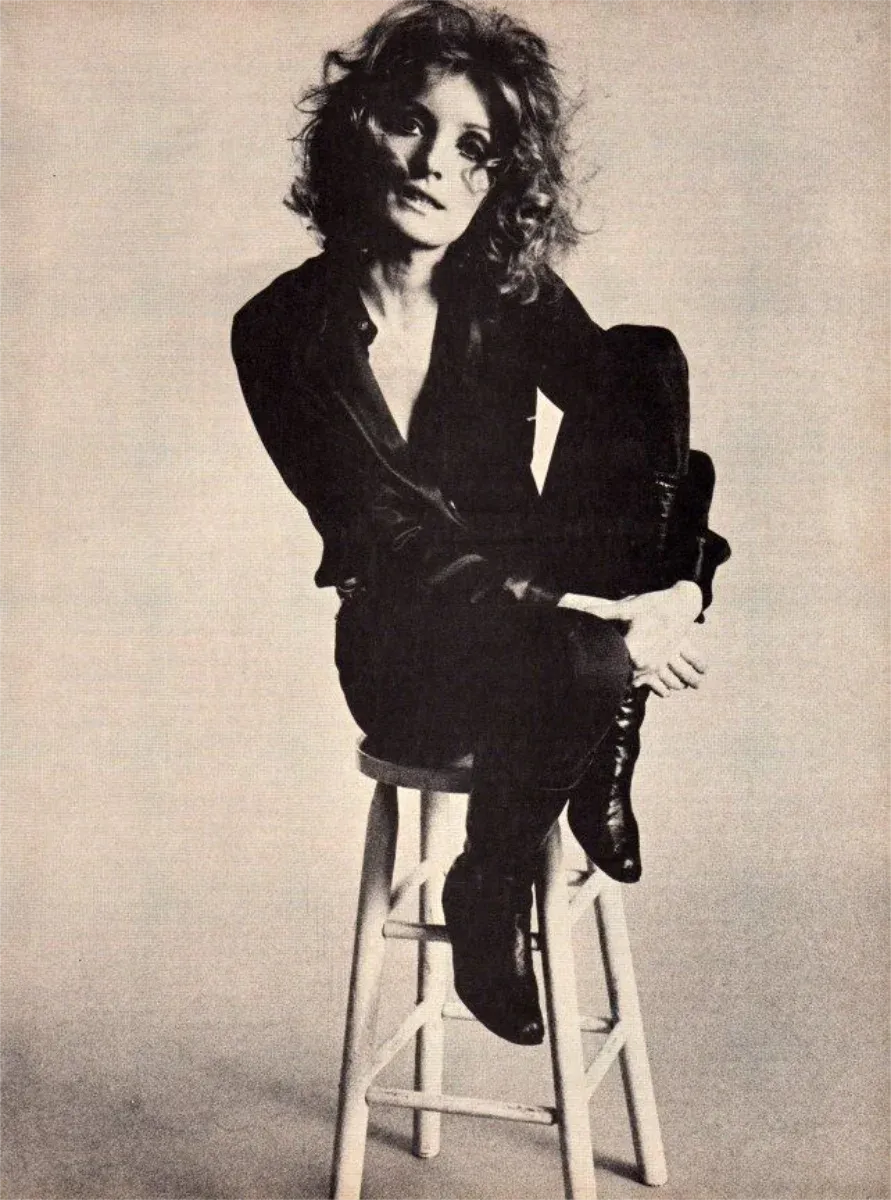

L'article avait pourtant débuté par une photographie en pied de Lee Kraft, déjà publiée dans Vogue, où Viva apparaissait habillée et sophistiquée. Ce contraste calculé entre la Viva de Vogue et celle d'Arbus amplifie le scandale : c'est le démontage public d'une image, la révélation d'une imposture supposée.

Diane Arbus : l'art du mensonge photographique

Les faits sont établis. Viva affirme avoir ouvert sa porte enroulée dans un drap blanc, supposément au téléphone avec Richard Avedon qui lui conseille de laisser entrer Arbus. "Ne t'habille pas, je ne photographie que ta tête, rien ne sera visible," aurait promis la photographe. Naïve, Viva s'assoit nue et bavarde. Arbus capture l'intégralité de son corps.

Arthur Lubow, biographe d'Arbus, corrobore la version de Viva : Arbus faisait régulièrement ce type de promesses qu'elle ne tenait pas. Viva affirme également qu'Arbus lui a demandé de rouler les yeux, créant l'impression qu'elle était droguée pendant l'interview. Lubow conteste ce point, en soulignant qu'Arbus ne dirigeait pas en général les poses. Le doute persiste néanmoins.

Ce qui est certain, c'est la trahison. Arbus, photographe de l'étrangeté et des marginaux, a construit sa réputation sur une prétendue empathie envers ses sujets. Ses défenseurs affirment qu'elle passait du temps avec eux, qu'elle créait des liens. Mais le cas Viva révèle une autre réalité : celle d'une artiste prête à tout pour obtenir l'image désirée, y compris manipuler le "sujet".

"Diane Arbus m'a menti, trompée et victimisée," déclarera Viva. "Ces photographies n'avaient rien de naturel, rien de spontané. Elles étaient planifiées et manipulées. Elle a agi comme une martyre, une petite sainte, pour tout le reste."

Thomas Morgan, critique, défendra les photographies comme "des images charnières, brisant les barrières entre vie publique et vie privée, douloureuses à regarder — c'est précisément ce qui les rend significatives." Clay Felker, le rédacteur en chef, reconnaîtra en 1984 avoir commis "une terrible erreur en publiant ces photos. Elles étaient trop fortes."

La complicité de Barbara Goldsmith

Goldsmith porte sa part de responsabilité. Dans ses brouillons conservés à la New York Public Library, des citations de Viva ont été délibérément écartées, notamment : "Si j'ai besoin de me détendre, je prends quelques verres, mais des drogues — non." Goldsmith a choisi de construire le portrait d'une toxicomane, alors que son interlocuteur affirmait le contraire.

Plus troublant encore : l'article révèle l'adresse précise de Viva (East 83rd Street), exposant son domicile à tous les lecteurs. Goldsmith décrit minutieusement l'intérieur sordide, transformant Viva en specimen sociologique à observer.

La technique d'interview, pilier du Nouveau Journalisme, consistait à retirer les questions du texte final, créant l'illusion d'un monologue saisi sur le vif, une sorte de flux de conscience à la Virginia Woolf. Mais cette technique, célébrée pour sa modernité littéraire, masque une manipulation fondamentale : le lecteur ignore quelle direction la journaliste a imprimée à la conversation, quelles questions ont suscité quelles réponses.

Viva contestera par la suite la véracité de nombreuses affirmations, notamment concernant les hommes avec qui elle prétendait avoir couché — la plupart étaient homosexuels. Qu'importe : le récit était trop beau, trop vendeur pour être vérifié.

La responsabilité éditoriale

Clay Felker savait ce qu'il faisait. Il montre l'article à Tom Wolfe avant publication. Wolfe répond : "Je ne vois pas comment vous pourriez ne pas le publier." Le département publicitaire avait prévenu : publier cet article coûterait tous les annonceurs haut de gamme. Felker publie quand même.

Le magazine New York était en construction identitaire. Il cherchait le buzz, la controverse qui le ferait exister. Viva fut ce sacrifice fondateur, l'offrande médiatique qui établirait la réputation du magazine comme audacieux, transgressif, moderne.

Le Nouveau Journalisme

Le Nouveau Journalisme émerge dans les années 1960-1970, caractérisé par l'utilisation de techniques littéraires jugées non conventionnelles pour l'époque. Tom Wolfe codifie le mouvement en 1973 dans son anthologie éponyme, incluant des œuvres de Truman Capote, Hunter S. Thompson, Norman Mailer, Joan Didion et Gay Talese.

Wolfe définit quatre techniques fondamentales : la construction scène par scène plutôt que par résumés factuels ; l'enregistrement complet des dialogues pour établir les personnages ; la troisième personne narrative donnant accès aux pensées des protagonistes ; et les détails de statut social permettant une "autopsie sociale".

Le contexte est crucial. Le Nouveau Journalisme se développe pendant une période d'expérimentation culturelle massive : John Coltrane et Ornette Coleman repoussent les limites du jazz, les Beatles et Bob Dylan transforment le rock, la guerre du Vietnam radicalise une génération. Les journalistes, frustrés par l'objectivité factice du journalisme traditionnel, cherchent à capturer une vérité plus profonde, plus subjective, plus immersive.

Gay Talese écrira en 1970 : "Le nouveau journalisme, bien que se lisant souvent comme de la fiction, n'en est pas. Il est, ou devrait être, aussi fiable que le reportage le plus fiable, bien qu'il recherche une vérité plus large que celle possible à travers la simple compilation de faits vérifiables."

"La Dolce Viva" incarne parfaitement cette ambition — et ses dérives. L'article cherche une vérité émotionnelle au prix de la vérité factuelle, privilégie l'impact narratif au détriment du consentement du sujet.

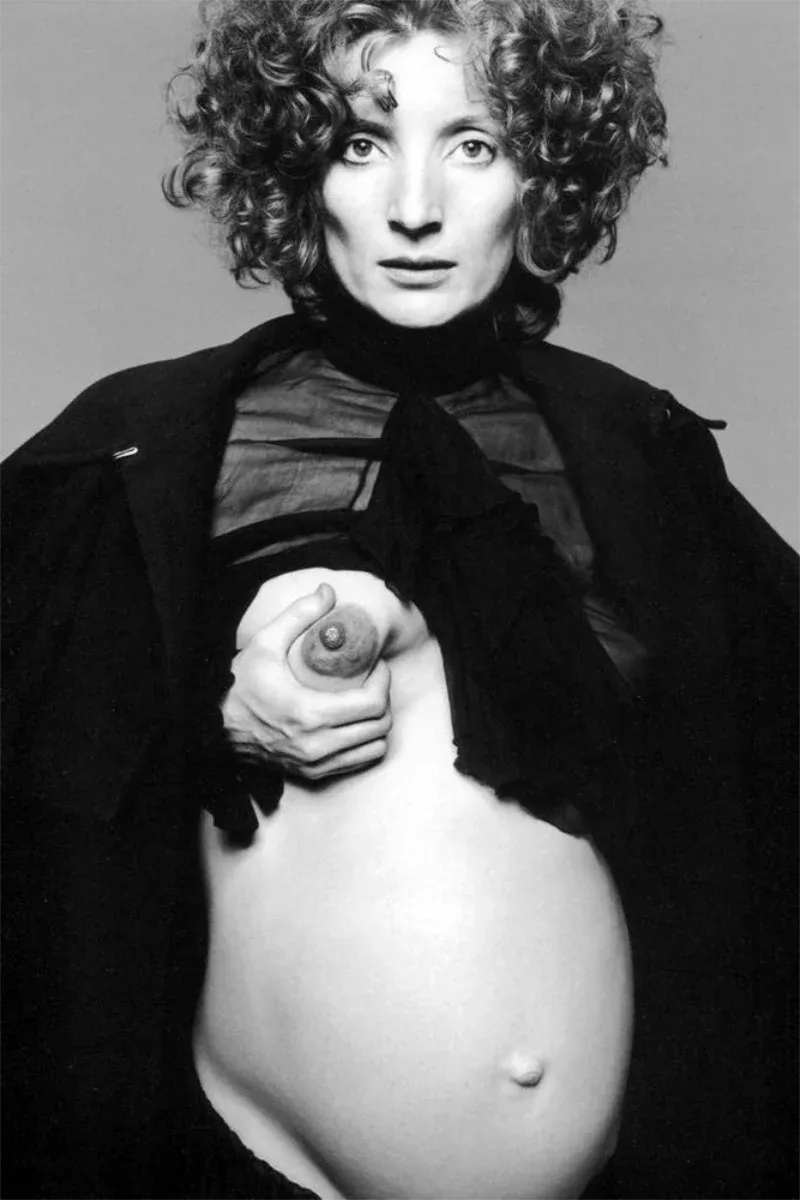

Viva Superstar et la Factory

En 1967, Viva aborde Andy Warhol lors d'une soirée chez Betsey Johnson. Warhol se souvient : "Elle avait un visage si frappant qu'on pouvait choisir de la trouver belle ou laide. J'adorais son apparence. Elle parlait constamment, avec la voix la plus ennuyeuse que j'aie jamais entendue." Le lendemain, Viva débarque à la Factory pour son premier film.

Viva tournera dans plusieurs films de Warhol : Tub Girls (1967), où elle apparaît nue dans une baignoire avec Brigid Berlin et d'autres ; The Nude Restaurant (1967), où elle joue une serveuse aux côtés de Taylor Mead ; Bike Boy ; et surtout Lonesome Cowboys (1968) et Blue Movie (1969).

Lonesome Cowboys, tourné en Arizona en janvier 1968, est une parodie western gay où Viva incarne Ramona, propriétaire d'un ranch, violée par une bande de cowboys efféminés. Le tournage à Old Tucson provoque un scandale. Les touristes insultent l'équipe, éloignent leurs enfants. Les techniciens forment un comité de vigilance pour les chasser, "comme dans un vrai western," note Warhol.

La collaboration Viva-Warhol atteint son apogée et son nadir avec Blue Movie.

Blue Movie : naissance du porno chic

Tourné en octobre 1968 dans l'appartement du critique David Bourdon à Greenwich Village, Blue Movie (initialement intitulé Fuck) montre Viva et Louis Waldon ayant des rapports sexuels explicites entrecoupés de conversations sur la guerre du Vietnam, Richard Nixon et des tâches quotidiennes.

La teinte bleue du film résulte d'une erreur : Warhol a utilisé une pellicule tungstène pour intérieur alors que la lumière du soleil filtrait par la fenêtre. L'accident devient esthétique.

Blue Movie est le premier film érotique à contenu sexuel explicite à recevoir une large distribution théâtrale aux États-Unis, inaugurant l'Âge d'or du porno (1969-1984) et le phénomène du "porno chic". Johnny Carson et Bob Hope en discutent publiquement, Roger Ebert le prend au sérieux. Selon Warhol, le film influencera Le Dernier Tango à Paris de Bernardo Bertolucci.

Le film ouvre le 21 juillet 1969 au New Andy Warhol Garrick Theatre, générant 3 050 dollars le premier jour. Dix jours plus tard, le personnel est arrêté et le film saisi pour obscénité.

Déchéance programmée

Viva est au téléphone avec Warhol le 3 juin 1968 quand Valerie Solanas fait irruption dans la Factory et tire sur l'artiste. Le choc du quasi-assassinat rapproche Viva de Julia Warhola, la mère d'Andy. Mais Warhol, paranoïaque depuis l'attentat, accuse Viva d'avoir utilisé l'incident pour espionner son travail et sa famille. Leur relation ne s'en remettra jamais.

En novembre 1968, Viva part à Paris avec un billet aller-retour payé par Warhol. En janvier 1969, elle lui envoie une lettre menaçante : "Si tu ne m'envoies pas d'argent, je travaillerai contre toi aussi bien que j'ai travaillé pour toi." Warhol, déçu, l'ignore. Viva insiste par télégramme en février. Nouveau silence.

Pendant que Warhol est hospitalisé pour une opération de suivi, Viva envoie un télégramme annonçant son mariage avec Michel Auder, un cinéaste français. Elle appelle ensuite Warhol pour l'informer qu'elle a signé un contrat avec G.P. Putnam pour écrire un roman autobiographique intitulé Superstar, une "exposition du demi-monde new-yorkais". Elle enregistre leur conversation pour l'inclure dans le livre.

La rupture est consommée. Viva ne tournera plus jamais avec Warhol.

Superstar : la biographie accusatrice

Publié en 1970, Superstar est présenté comme un roman mais demeure une autobiographie à peine déguisée. Le livre mêle perspectives à la première et troisième personne, et intègre des transcriptions de conversations enregistrées avec ses amis de la Factory, dont Edie Sedgwick (nommée Willow dans le livre).

Les conversations portent principalement sur la violence (l'intimité sous drogue mène fréquemment aux abus), le sexe et les stupéfiants. Pas de rock'n'roll, pas de Velvet Underground — seulement Maria Callas à la Factory originale, jouée en boucle par Billy Name.

Le livre reste ambigu, oscillant entre glorification et dénonciation. Il référence l'article "La Dolce Viva", refermant ainsi la boucle médiatique qui avait détruit sa carrière de mannequin. Viva règle ses comptes, mais dans un style qui emprunte aux techniques mêmes de Warhol : fragmentation narrative, répétition, enregistrements bruts.

Elle tournera treize films après sa rupture avec Warhol — Lions Love d'Agnès Varda (1969), Cisco Pike (1971), Play It Again, Sam (1972), Flash Gordon (1980), Paris, Texas (1984) — tous des seconds rôles. Elle n'atteindra jamais la notoriété qu'elle avait connue comme superstar warholienne.

Machines à broyer : Warhol, le Nouveau Journalisme et l'ère des mass media

Viva fut une victime, plus ou moins consentante, certainement malhabile, prise entre deux machines de destruction contemporaines : la Factory d'Andy Warhol et le Nouveau Journalisme.

Warhol maîtrisait parfaitement la logique des mass media naissants. Son génie consistait à comprendre que l'image prime sur la substance, que la répétition crée l'icône, que la célébrité se fabrique par l'exposition répétée. Barbara Goldsmith écrira en 1983 : "L'image a pris le pas sur la réalité." Warhol l'avait compris quinze ans plus tôt.

Ses "superstars" n'étaient pas des collaborateurs mais du matériau humain. Il les filmait, les déclarait stars, les utilisait jusqu'à épuisement, puis passait au suivant. "De temps en temps, quelqu'un m'accusait d'être maléfique," confessera Warhol, "de laisser les gens se détruire pendant que je regardais, juste pour pouvoir les filmer."

Le Nouveau Journalisme opérait selon une logique similaire. Sous couvert de capturer une vérité plus profonde, il autorisait toutes les manipulations, tous les montages, toutes les trahisons. Le sujet devenait personnage, matière première pour une œuvre littéraire où la journaliste s'érigeait en démiurge.

Barbara Goldsmith, Diane Arbus, Andy Warhol : trois artistes de la manipulation, trois vampires aspirant la substance de leurs sujets pour créer leurs œuvres. Viva, éduquée mais naïve, rebelle mais mal armée, fut broyée par cette triple alliance prédatrice.

L'ironie finale : un mois après la publication de "La Dolce Viva", Warhol est abattu par Valerie Solanas alors qu'il était au téléphone avec Viva. La Factory se referme aux journalistes et autres étrangers. Les machines à broyer apprennent parfois la prudence, trop tard, après avoir dévoré leurs propres créateurs.

Soixante ans plus tard, la censure gouvernementale n'a fait qu'affiner ses méthodes. Plus besoin d'arrestations spectaculaires : il suffit de couper les robinets financiers, d'ajouter des clauses idéologiques aux subventions, de précariser suffisamment les artistes pour qu'ils s'autocensurent. Le résultat demeure identique : un art conforme, domestiqué, incapable de déranger.

Janet Susan Mary Hoffmann, devenue Viva par caprice publicitaire, retournera à l'anonymat dont elle avait voulu s'extraire. La gloire, cette chose éphémère que Warhol promettait pour quinze minutes, ne dura même pas cela. Il reste des films, des photographies, des articles — archives d'un carnage médiatique où tous portent leur part de responsabilité : la photographe menteuse, la journaliste manipulatrice, le rédacteur cynique, l'artiste vampirique.

Et Viva, au centre de cette constellation prédatrice, réduite au statut de curiosité, de spécimen, de crash observable. Le prix de la célébrité, peut-être. Ou simplement le fonctionnement normal des machines à images que nous avons construites pour nous dévorer.

Les photographies de Diane Arbus se vendent aujourd'hui à des centaines de milliers de dollars. L'article "La Dolce Viva" figure dans toutes les anthologies du Nouveau Journalisme. Les films d'Andy Warhol sont conservés dans les plus grands musées. Quant à Viva, elle peint quelque part en Californie, loin des projecteurs qui ont failli la consumer entièrement.