Eva Jospin, les enchantements programmés de Grottesco

L'exposition Grottesco au Grand Palais déploie l'univers maîtrisé d'Eva Jospin. Forêts de carton, grottes brodées, ruines imaginaires : le public afflue, la critique s'enthousiasme. Mais cet enchantement unanime ne masque-t-il pas une certaine superficialité ?

Le Grand Palais accueille depuis peu l'univers d'Eva Jospin dans sa Galerie 9. Une forêt de carton, des grottes brodées, des ruines imaginaires : le vocabulaire est connu, la grammaire maîtrisée. L'exposition « Grottesco » déploie avec une précision remarquable l'alphabet formel que l'artiste affine depuis deux décennies. Le public afflue, les critiques s'enthousiasment, les réseaux sociaux se parent de clichés photogéniques. Tout fonctionne comme prévu. C'est précisément là que commence l'inconfort.

La mécanique de l'émerveillement

Le parcours se veut immersif. On entre, on déambule, on s'émerveille devant la prouesse technique. Le carton devient roche, l'architecture se fait grotte, la nature recomposée absorbe le visiteur dans un théâtre de formes où chaque recoin semble chorégraphié. L'installation ne laisse rien au hasard : chaque angle de vue est calculé, chaque perspective contrôlée. On circule entre promontoire et cénotaphe, entre dôme et habitations troglodytes, pour finalement déboucher sur une vaste forêt finale qui clôt la séquence narrative.

Le titre « Grottesco » convoque la légende de la Domus Aurea, ces fresques romaines découvertes dans les grottes et qui donnèrent naissance au terme « grotesque ». Le référent culturel est noble, l'ambition affichée. Jospin réinterprète ce mélange de végétal, d'architecture et de fantastique en paysage contemporain. On reconnaît la démarche : puiser dans l'histoire de l'art, en extraire une essence formelle, la traduire dans des matériaux modestes. Le carton sculpté, la broderie textile deviennent les supports d'une vision où se confondent nature et artifice, ruine et construction, passé et présent.

Trois approches du temps : Agacinski pense le flux existentiel, Jospin fige la matière en strates de carton, Sugimoto photographie l'après par poses longues. Entre philosophie du passage, sculpture de ruines habitables et uchronie dystopique, trois résistances au nihilisme temporel.

✔︎ Sylviane Agacinski, Eva Jospin, Hiroshi Sugimoto : Trois Régimes du TempsLes bas-reliefs brodés constituent la nouveauté la plus commentée de l'exposition. Le textile se fait sculpture, la grotte devient matrice d'un récit intérieur. L'intention est claire : élargir le vocabulaire plastique, explorer de nouveaux registres techniques. Le public, lui, y voit surtout un supplément de raffinement artisanal, une preuve supplémentaire du savoir-faire. La dimension « faite main » fascine, rassure peut-être. On est loin de l'aridité conceptuelle, du geste minimal, de l'austérité critique. Ici, tout séduit, tout caresse l'œil, tout invite à l'émerveillement tempéré.

L'art relationnel ou la tyrannie du spectacle doux

L'exposition s'inscrit sans ambiguïté dans ce que Nicolas Bourriaud a théorisé comme l'esthétique relationnelle : un art qui privilégie l'expérience du visiteur, la création d'espaces de rencontre, la dimension participative — ou du moins contemplative — de l'œuvre. Grottesco propose un parcours à vivre plutôt qu'un discours à déchiffrer. On ne regarde pas des œuvres, on les traverse. On ne contemple pas à distance, on s'immerge.

Le dispositif rappelle effectivement ces expériences narratives héritées de Jules Verne, ces cabinets de curiosités où le visiteur devient explorateur solitaire d'un territoire imaginaire. Certains évoquent l'univers graphique de Peeters et Schuiten, ces architectures fantastiques où la ville devient labyrinthe mental. Les références sont flatteuses, la filiation séduisante. Reste à savoir ce que cache cette séduction quelque peu attendue.

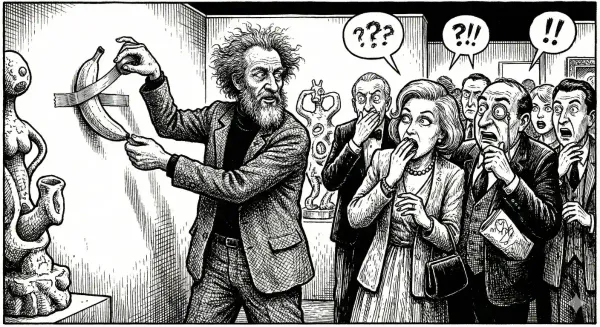

Car l'art relationnel, dans sa version la plus consensuelle, présente un travers persistant : il privilégie l'effet sur la réflexion, l'expérience sensible sur la distance critique. L'œuvre se veut accessible, immédiate, « expérientielle » — terme devenu tarte à la crème du discours institutionnel. On ne demande plus au spectateur de penser, mais de ressentir. On ne lui propose plus une interrogation, mais une déambulation. Le résultat plaît, évidemment. Il plaît même beaucoup. Mais à force de vouloir inclure, accueillir, enchanter, ne risque-t-on pas de diluer toute aspérité, d'émousser toute tension ?

Jospin maîtrise parfaitement les codes de cet art du spectacle doux. Ses installations ne heurtent jamais, ne déstabilisent guère, ne provoquent aucun inconfort. Elles offrent un moment de suspension esthétique dans un monde saturé d'urgences. La proposition est honnête, le geste sincère. Mais cette sincérité suffit-elle à justifier l'emballement critique quasi unanime ?

Le consensus critique ou l'évaporation du jugement

La réception de Grottesco illustre un phénomène désormais familier : celui du consensus mou, de l'enthousiasme décrété, de la critique qui s'épuise en célébrations convenues. Les textes institutionnels rivalisent de superlatifs, les articles de presse s'enchantent de la « puissance immersive », de la « cohérence du vocabulaire formel », de la « métamorphose » de la galerie en « paysage intérieur ». Tout est beau, tout est réussi, tout fait sens.

Quelques voix, timides, osent pointer un « enchantement contrôlé », une « dimension réflexive et politique limitée ». Ces réserves, aussi justes soient-elles, se noient dans le concert de louanges. Car critiquer Grottesco, c'est prendre le risque de passer pour un rabat-joie, un intellectuel aigri, un esprit chagrin insensible à la « poésie de la ruine » et à la « nature recomposée ». Qui voudrait endosser ce rôle ingrat ?

Le problème n'est pas tant l'exposition elle-même que la manière dont elle est reçue, commentée, digérée par l'appareil critique. Jospin propose un travail formel rigoureux, une vision cohérente, une maîtrise technique indéniable. Mais l'accueil unanime transforme cette proposition en évidence indiscutable, en « événement » à ne pas manquer, en expérience obligée de la saison culturelle. Le marketing institutionnel et la critique journalistique fusionnent en un discours unique, lisse, prédigéré.

Cette réception homogène révèle peut-être davantage sur l'état de la critique d'art contemporaine que sur l'œuvre de Jospin. On assiste à une forme d'épuisement du jugement esthétique, remplacé par l'énoncé de sensations, l'accumulation d'impressions subjectives érigées en vérités collectives. « C'est beau », « c'est poétique », « c'est immersif » : ces affirmations tiennent lieu d'analyse. On ne questionne plus, on constate. On ne débat plus, on acquiesce.

La profondeur illusoire

Grottesco joue constamment avec l'idée de profondeur. Profondeur de champ dans les perspectives en trompe-l'œil, profondeur métaphorique dans l'évocation des grottes comme matrices psychiques, profondeur temporelle dans les références à l'histoire de l'art. Mais cette profondeur affichée masque peut-être une certaine superficialité de propos.

Car que dit vraiment cette exposition ? Que la nature et l'architecture s'entremêlent, que les ruines fascinent, que les matériaux modestes peuvent générer des illusions sophistiquées. Ces constats ne sont ni faux ni inintéressants. Mais ils restent, justement, des constats formels plutôt que des propositions critiques. Jospin ne prend pas position, ne provoque pas de friction, n'ouvre pas de brèche dans nos certitudes esthétiques. Elle offre un univers clos, autonome, autosuffisant.

✔︎ Thomas Demand, de l'architecture des images

Cette autosuffisance esthétique caractérise une part importante de l'art contemporain institutionnel : des œuvres qui fonctionnent en circuit fermé, qui ne dialoguent qu'avec elles-mêmes et leur propre cohérence interne. Le spectateur est invité à admirer la virtuosité, à se laisser porter par l'atmosphère, à jouir de la qualité d'exécution. Tout cela est légitime. Mais peut-on vraiment se satisfaire d'un art qui ne propose que son propre accomplissement formel comme horizon ?

Les références au grotesque romain, à l'histoire des ruines, aux cabinets de curiosités fonctionnent comme des cautions culturelles. Elles ajoutent une couche de légitimité intellectuelle à un dispositif qui pourrait, autrement, apparaître comme purement décoratif. Ce n'est pas que ces références soient injustifiées — Jospin connaît manifestement son histoire de l'art. Mais elles restent externes au propos, plaquées sur une démarche qui s'épuise essentiellement dans sa propre virtuosité plastique.

L'ambivalence nécessaire

Il serait malhonnête de nier la qualité technique et la cohérence formelle de Grottesco. Jospin sait ce qu'elle fait, le fait bien, et propose une expérience visuellement remarquable. Le public qui se presse dans la Galerie 9 ne se trompe pas : il y a là quelque chose à voir, à vivre, à photographier. L'installation fonctionne, et elle fonctionne même très bien.

Le malaise vient d'ailleurs : de cette facilité avec laquelle l'œuvre se laisse consommer, de cette évidence avec laquelle elle s'intègre au flux culturel institutionnel, de cette absence de résistance qu'elle oppose au regard. Tout y est trop bien réglé, trop maîtrisé, trop conforme aux attentes. L'exposition devient l'illustration parfaite d'un art contemporain qui a renoncé à déranger pour mieux séduire, qui a troqué la friction contre l'adhésion, qui préfère l'enchantement à l'interrogation.

Cette critique ne vise pas l'artiste elle-même, dont le travail mérite reconnaissance et attention. Elle interroge plutôt le système qui accueille, promeut et célèbre ce type de propositions avec un enthousiasme suspect. Car cet enthousiasme unanime, cette absence de voix discordantes, cette évaporation de tout débat esthétique révèlent peut-être que l'art contemporain institutionnel a trouvé sa zone de confort : celle d'un spectacle raffiné, culturellement légitime, visuellement gratifiant, mais fondamentalement inoffensif.

Grottesco offre une expérience agréable, bien construite, techniquement irréprochable. C'est déjà beaucoup. Mais est-ce vraiment suffisant pour justifier l'emballement critique ? On peut en douter, tout en reconnaissant la valeur du travail accompli. L'ambivalence, après tout, reste la seule position tenable face à un art qui excelle dans l'entre-deux : assez sophistiqué pour satisfaire les amateurs avertis, assez accessible pour séduire le grand public, assez inoffensif pour n'offusquer personne.

Pistage-s : Autour d'Eva Jospin

Le pistage (emprunté, très humblement, à Baptiste Morizot) n'est pas une histoire de l'art. C'est une cartographie des résonances, une mise en réseau des influences avouées et des proximités inavouables. Pister une œuvre, c'est refuser la linéarité biographique pour privilégier les connexions latérales, les échos formels, les filiations conceptuelles qui traversent les époques sans souci de chronologie.

Eva Jospin sculpte des forêts en carton. Ce geste apparemment simple convoque un territoire conceptuel qui déborde largement le champ de la sculpture contemporaine. Ses œuvres dialoguent avec l'histoire des jardins, la philosophie environnementale, les théories du simulacre, l'architecture des folies, la peinture de paysage de la Renaissance. Chaque strate de carton superposée contient une référence latente, chaque grotte brodée renvoie à une tradition oubliée.

Cette rubrique « Pistage-s » propose une navigation non linéaire dans l'univers conceptuel qui entoure, précède et déborde l'œuvre de Jospin. On ne cherche pas à expliquer l'artiste par ses influences. On cartographie un territoire mental où son travail prend sens, où il trouve ses appuis, ses contradictions, ses zones d'ombre. Le pistage accepte les impasses, les fausses pistes, les connexions improbables. Il privilégie la constellation sur la généalogie, le réseau sur la filiation.

Rocaille, dentelle et broderie

L'univers formel de Jospin oscille entre deux pôles apparemment contradictoires : la massivité minérale des grottes et la délicatesse arachnéenne de la broderie. Cette tension structure l'ensemble de son vocabulaire plastique. D'un côté, les formes géologiques, rugueuses, accidentées, qui évoquent les forces tectoniques et l'érosion millénaire. De l'autre, la finesse du travail textile, la précision maniaque de la découpe, la fragilité assumée du carton.

Cette dualité n'est pas une simple cohabitation stylistique. Elle traduit une fascination pour ce qui « foisonne sans intervention humaine directe ». La grotte et la forêt partagent cette qualité d'accumulation organique : les stalactites se forment par dépôt calcaire, les arbres prolifèrent par croissance cellulaire. Jospin transpose cette logique d'accumulation dans son processus de travail. Elle superpose, découpe, assemble, laisse le volume émerger par stratification progressive.

Facteur Cheval — L'obsession accumulative

Ferdinand Cheval construit son Palais Idéal pierre après pierre pendant trente-trois ans. Chaque caillou ramassé lors de ses tournées de facteur devient élément d'une architecture délirante qui mêle toutes les traditions ornementales. Jospin partage avec Cheval cette obstination de l'accumulation, cette foi dans la répétition du geste minuscule qui finit par engendrer le monumental.

Mais là où Cheval travaille dans l'addition brute, le bricolage intuitif, l'architecture de l'inconscient, Jospin procède avec méthode. Son obsession est contrôlée, sa prolifération maîtrisée. Le Palais Idéal déborde de toutes parts, refuse toute cohérence stylistique, assume son statut d'objet impossible. Les installations de Jospin, au contraire, maintiennent toujours une unité formelle, une discipline de l'excès. L'accumulation reste subordonnée à un projet d'ensemble.

Hercule Seghers — Paysages gravés tourmentés

Seghers grave des paysages impossibles où la montagne devient architecture fantastique, où la géologie se fait métaphysique. Ses eaux-fortes utilisent des techniques expérimentales — papiers colorés, encres multiples, impressions successives — pour créer des atmosphères de fin du monde. Les rochers s'empilent en équilibres improbables, les précipices s'ouvrent sur le vide, la nature semble prise de vertige.

Jospin hérite de cette tradition du paysage tourmenté, mais l'apprivoise. Là où Seghers cultive l'angoisse cosmique, Jospin propose une inquiétude tempérée. Ses forêts et ses grottes conservent quelque chose de la déstabilisation de Seghers — cette impression que le sol pourrait se dérober, que l'architecture pourrait s'effondrer — mais l'enveloppent dans une esthétique du refuge. Le chaos est maîtrisé, l'abîme devient habitable.

Les Nymphéas — L'immersion totale

Monet transforme les salles de l'Orangerie en environnement liquide. Le visiteur ne regarde plus un tableau, il entre dans l'espace pictural. Les nymphéas n'ont plus de cadre, plus de bord, plus de limite assignable. La peinture envahit la périphérie du regard, sature le champ visuel, dissout les repères spatiaux.

Jospin travaille avec la même ambition immersive. Ses installations refusent la frontalité du tableau accroché au mur. On cir

cule entre les éléments, on traverse les forêts de carton, on pénètre dans les grottes brodées. Le corps du spectateur devient l'unité de mesure de l'œuvre. Mais contrairement à Monet qui dissout la forme dans la couleur et la lumière, Jospin maintient la netteté des contours, la précision des découpes. L'immersion reste architecturée, structurée, presque scénographique.

Collaborations avec Dior

Le décor comme protagoniste

La rencontre entre Jospin et Dior marque un tournant d'échelle. Le carton sculpté, jusqu'alors confiné aux formats de galerie, devient décor monumental pour les défilés de haute couture. La grotte en carton se transforme en grotte brodée, le matériau pauvre cède la place au textile précieux. Le passage ne tient pas seulement de l'agrandissement quantitatif. Il traduit un déplacement conceptuel : le « fond » devient « forme », le décor accède au statut d'œuvre autonome.

Le défilé Haute Couture automne-hiver 2021-2022 au Musée Rodin illustre cette mutation. Jospin crée un tunnel végétal en broderie où les mannequins évoluent comme des figures dans un paysage. Mais rapidement, le rapport hiérarchique s'inverse. Ce ne sont plus les robes qui sont mises en valeur par le décor, c'est le décor qui absorbe les robes dans sa propre logique formelle. Le vêtement devient ornement de l'architecture textile.

Cette collaboration pose une question rarement formulée dans le champ de l'art contemporain : quand le décor acquiert-il son autonomie ? À partir de quel seuil de sophistication formelle cesse-t-il d'être subordonné à ce qu'il met en scène ? Jospin et Dior explorent cette zone trouble où la hiérarchie entre œuvre et contexte se brouille. Le résultat fascine précisément parce qu'il refuse de trancher : la broderie architecturale reste prise dans cette indécidabilité entre décoration et sculpture, entre accessoire et œuvre principale.

Chambre à soi vs Chambre de soie

Virginia Woolf — L'espace mental

Dans Une chambre à soi (1929), Woolf pose une équation simple : pour qu'une femme puisse écrire, elle a besoin d'argent et d'un espace privé. La chambre n'est pas qu'un lieu physique, c'est une métaphore de l'autonomie intellectuelle. Avoir une chambre à soi, c'est disposer d'un territoire mental soustrait aux injonctions domestiques, aux interruptions familiales, aux obligations sociales. C'est conquérir le droit à la concentration, à la solitude productive, à la pensée sans entrave.

Eva Jospin — L'enveloppement sensoriel

Jospin crée des chambres de soie, des alcôves brodées, des grottes textiles qui fonctionnent sur un tout autre registre. Il ne s'agit plus de revendiquer un espace d'émancipation intellectuelle, mais de fabriquer un cocon tactile, un refuge sensoriel. La chambre woolfienne était tournée vers l'extérieur — elle permettait de penser le monde, d'écrire sur le monde. La chambre de Jospin se referme sur elle-même — elle propose un retrait contemplatif, une suspension temporelle.

Ce glissement sémantique n'est pas anodin. Il traduit le passage d'une logique de combat (conquérir un espace) à une logique de refuge (s'abriter du monde). Là où Woolf armait les femmes pour la bataille symbolique, Jospin leur offre une retraite dorée. La critique féministe pourrait y voir une régression : le retour à l'espace domestique, la réinscription dans le décoratif, la valorisation du tactile contre l'intellectuel.

Mais cette lecture serait peut-être trop rapide. Les chambres de Jospin ne sont jamais fonctionnelles. On ne peut pas vraiment y habiter, y travailler, y vivre. Ce sont des espaces impossibles, des architectures pour le regard seul. En ce sens, elles maintiennent quelque chose de la revendication woolfienne : elles créent un espace autonome, soustrait aux usages conventionnels, disponible pour la rêverie et la projection mentale. La chambre de soie n'est peut-être qu'une autre version de la chambre à soi — une version sensualiste plutôt qu'intellectualiste, mais tout aussi radicale dans son refus de l'utilité.

Sylviane Agacinski et Eva Jospin

Dialogue mère-fille sur le temps

Sylviane Agacinski pense le temps comme passage, flux, écoulement irréversible. Sa philosophie s'ancre dans la phénoménologie heideggerienne pour explorer les rythmes de l'existence, les ruptures biographiques, les seuils temporels. Le temps n'est jamais abstrait chez Agacinski, il est toujours incarné dans des expériences concrètes : la naissance, le vieillissement, la mort, mais aussi les rythmes sociaux, les calendriers collectifs, les commémorations.

Eva Jospin travaille à l'exact opposé. Elle fige le temps dans des strates de carton. Ses forêts ne poussent pas, ses grottes ne s'érodent pas, ses ruines ne s'effondrent pas davantage. Tout est suspendu dans un présent perpétuel, une immobilité qui mime le mouvement. Le carton découpé capture l'apparence de la croissance organique (les branches qui prolifèrent, les racines qui s'enfoncent) mais l'arrête net dans sa matérialisation sculptée.

Cette opposition mère-fille sur la question du temps structure un dialogue jamais explicité mais constamment à l'œuvre. Agacinski écrit sur le Passeur de temps, cette figure qui fait traverser les seuils temporels, qui accompagne les transitions. Jospin, elle, construit des seuils sans passage, des portes qui ne mènent nulle part, des architectures qui figent le transitoire. L'éphémère contre la trace. Le flux contre la fixité. L'événement contre le monument.

Mais paradoxalement, les deux démarches convergent dans leur refus de la téléologie. Agacinski critique l'idée d'un temps orienté vers une fin, d'une histoire qui progresserait vers un but. Jospin sculpte des ruines contemporaines, des vestiges d'un futur qui n'a pas eu lieu, des traces d'une civilisation imaginaire. Toutes deux pensent le temps comme anachronisme : chez l'une, c'est la coexistence de temporalités hétérogènes dans le présent ; chez l'autre, c'est la stratification matérielle de strates temporelles fictives.

La Symbiocène et Glenn Albrecht

Forêts vides, monde post-humain

Les installations de Jospin présentent une caractéristique troublante : elles sont rigoureusement dépeuplées. Pas d'humains, pas d'animaux, pas même d'insectes. Les forêts prolifèrent sans écosystème, les grottes s'ouvrent sans traces d'habitation. Cette absence n'est pas une omission technique. Elle constitue le parti pris esthétique fondamental de l'œuvre.

Glenn Albrecht, philosophe de l'environnement, propose le concept de Symbiocène pour penser l'après-Anthropocène. Le Symbiocène désigne cette ère hypothétique où l'humanité aurait réappris à coexister harmonieusement avec les autres formes de vie, où les rapports symbiotiques remplaceraient l'exploitation et la destruction. Mais avant d'atteindre le Symbiocène, Albrecht analyse notre condition présente à travers un autre concept : la solastalgie — cette détresse psychique causée par la transformation de l'environnement familier.

Les paysages de Jospin peuvent se lire dans cette perspective. Sont-ce des préfigurations d'un monde post-anthropocène, où la nature aurait reconquis les espaces abandonnés par l'homme ? Ou plutôt des manifestations de solastalgie, cette nostalgie d'un monde d'avant l'homme, d'une nature antérieure à la culture ? La question reste irrésolue, et c'est précisément cette indécidabilité qui fait la force des installations.

Le carton comme matériau post-industriel

Il y a une ironie profonde dans le choix du carton. Jospin utilise un déchet de l'économie industrielle — l'emballage, le conditionnement, la logistique — pour fabriquer une nature fantasmée. Le matériau même trahit l'artificialité du projet. Impossible d'oublier, face aux forêts de carton, qu'on se trouve devant une construction humaine, un simulacre consciemment élaboré.

Cette tension entre nature et artifice traverse toute l'œuvre. Le carton ne cherche jamais vraiment à se faire oublier. Il reste visible dans sa matérialité brute, avec ses nervures, ses pliures, sa texture industrielle. Mais simultanément, le travail de découpe et d'assemblage est si minutieux qu'il génère une illusion partielle de naturalité. On oscille constamment entre la reconnaissance du matériau et l'adhésion à l'illusion.

Dans cette perspective, les sculptures de Jospin ne proposent ni un retour à la nature ni une célébration de la technique. Elles documentent l'impossibilité de ce retour, tout en maintenant le désir qui l'anime. C'est un art de l'après-nature qui refuse à la fois le deuil écologique et l'utopie technologique. Les forêts de carton incarnent cette position intermédiaire : ni vraie nature ni pure technologie, mais un troisième terme qui assume pleinement son statut d'hybride.

La Forêt

Le sauvage et le civilisé

La forêt comme lieu de l'inconscient

Bruno Bettelheim analyse les contes de fées comme des récits d'initiation où la forêt joue un rôle central. C'est dans la forêt que Hansel et Gretel se perdent, que le Petit Chaperon rouge rencontre le loup, que Blanche-Neige trouve refuge. La forêt concentre toutes les angoisses infantiles : l'abandon parental, la menace prédatrice, la perte des repères. Mais elle est aussi le lieu de l'épreuve nécessaire, du passage obligé vers la maturité.

Robert Harrison poursuit cette réflexion dans Forêts : Essai sur l'imaginaire occidental. La forêt structure l'opposition fondatrice entre nature et culture. Elle représente ce qui résiste à la domestication, ce qui demeure extérieur à l'ordre social. Dans la mythologie grecque, la forêt est le domaine de Pan et des satyres, créatures mi-humaines mi-animales. Au Moyen Âge, elle abrite les hors-la-loi, les ermites, les créatures fantastiques. La civilisation se définit par opposition à la forêt, mais elle a constamment besoin d'elle comme territoire de projection de ses peurs et de ses désirs refoulés.

Jospin à la lisière

Le travail de Jospin se situe exactement à cette frontière. La matière est domestique — du carton d'emballage, le plus banal des matériaux industriels. Mais la forme est sauvage — ces arbres qui s'enchevêtrent, ces grottes qui s'enfoncent, ces perspectives qui se perdent dans l'obscurité. On ne peut jamais décider si on se trouve devant une nature qui envahit la culture ou devant une culture qui mime la nature.

Cette ambiguïté structurelle refuse la logique de la maîtrise. Les forêts de Jospin ne sont ni des parcs ordonnés à la française, ni des wilderness américaines. Elles occupent cet espace intermédiaire que les Anglo-Saxons nomment the uncanny — l'inquiétant familier, ce qui est simultanément connu et étrange, rassurant et déstabilisant.

La forêt de théâtre de la Renaissance

Perspective forcée et fond de scène

Pierre Francastel analyse les décors de théâtre de la Renaissance italienne comme laboratoires de la perspective. La scène devient un espace géométrisé où la profondeur s'obtient par calcul mathématique. Les architectures peintes en trompe-l'œil créent l'illusion d'une ville qui s'étend jusqu'à l'horizon. Mais cette profondeur reste purement optique — c'est un espace pour le regard, pas pour le corps.

La forêt de théâtre fonctionne sur le même principe. Elle n'est pas un écosystème, c'est un décor. Elle donne de la profondeur à l'action humaine qui se déroule au premier plan. Les arbres peints sur les châssis latéraux créent une coulisse végétale, un cadre naturel pour l'intrigue dramatique. Mais personne ne se promène vraiment dans cette forêt. Elle reste extérieure à l'action, pure surface visuelle.

Les installations de Jospin héritent de cette tradition scénographique. Ses forêts sont des décors sans action, des fonds de scène sans premier plan. L'action humaine qui devrait se dérouler devant est remplacée par la déambulation du spectateur. On ne regarde plus le théâtre, on devient acteur involontaire d'une pièce sans texte ni intrigue. Le fond de scène devient l'unique objet d'attention.

Le Védutisme - Mettre le monde en boite

Mettre le monde en boîte

Le védutisme vénitien du XVIIIe siècle répond à une demande touristique : rapporter chez soi une vue exacte des sites visités. Canaletto perfectionne cette pratique jusqu'à en faire un art autonome. Ses vedute de Venise utilisent la camera obscura pour obtenir une précision quasi photographique. Mais sous l'apparence de l'exactitude documentaire, Canaletto compose, réarrange, idéalise. Il ne copie pas la réalité, il en fabrique une version améliorée.

Les panoramas du XIXe siècle poussent cette logique jusqu'à l'immersion totale. Le spectateur entre dans une rotonde où une peinture cylindrique l'entoure à 360 degrés. Plus de cadre, plus de limite assignable. Le monde devient spectacle total, environnement optique sans extérieur. Ces dispositifs connaissent un immense succès populaire avant d'être supplantés par le cinéma.

Jospin et la vue optique

Les installations de Jospin fonctionnent comme des vedute tridimensionnelles. On n'achète plus une peinture pour rapporter chez soi un souvenir de voyage, mais on se déplace dans une galerie pour entrer physiquement dans un paysage reconstruit. Le principe reste identique : créer une expérience de monde contrôlée, cadrée, optimisée pour le regard.

Cette filiation avec le védutisme révèle la dimension touristique du travail de Jospin. Ses installations proposent des voyages immobiles, des dépaysements sans déplacement. On visite une grotte qui n'existe pas, on traverse une forêt qui n'a jamais poussé, on découvre des ruines qui n'ont jamais été édifiées. C'est un tourisme de l'imaginaire qui économise le voyage réel pour en livrer l'essence fantasmée.

Les Folies d'Eva Jospin

Jospin pousse la logique de l'éphémère jusqu'au paradoxe. Elle crée d'abord une sculpture en carton — matériau fragile, temporaire, voué à la dégradation. Puis elle coule du béton sur cette forme de carton. Le béton durcit en enregistrant toutes les nervures, toutes les irrégularités du carton. Quand on démonte la structure, le carton disparaît mais le béton conserve son empreinte.

Cette technique transpose en sculpture le principe du moule à creux perdu utilisé en fonderie de bronze. Mais alors que la fonte classique reproduit fidèlement le modèle, ici le modèle se trouve altéré dans le processus. Le béton ne copie pas le carton, il l'absorbe, le digère, en garde une trace déformée.

Le résultat est troublant : des structures en béton qui semblent organiques, presque végétales, mais qui conservent quelque chose de la planéité du carton. L'éphémère devient pérenne, le pauvre devient monumental, le déchet devient architecture.

Folie au Domaine de Chaumont-sur-Loire

La Folie installée au Domaine de Chaumont-sur-Loire (2019) exemplifie cette démarche. C'est une architecture habitable — on peut entrer, circuler, s'asseoir. Mais elle reste une architecture sans usage défini. Ce n'est ni une maison ni un pavillon de jardin ni un belvédère. C'est un pur objet sculptural à l'échelle architecturale.

Le terme « folie » retrouve ici tout son sens : cette dépense gratuite, cet investissement sans retour économique, cette construction dont la seule justification est le plaisir esthétique. En cela, Jospin renoue avec les commanditaires aristocratiques du XVIIIe siècle qui parsemaient leurs domaines de fabriques pittoresques.

Mais il y a une différence cruciale : les folies aristocratiques affichaient leur richesse (marbres précieux, ornements dorés, savoir-faire artisanal). La folie de Jospin affiche son économie de moyens (béton brut, technique de moulage simple, absence de décoration ajoutée). C'est une folie démocratisée, accessible, qui ne revendique aucun privilège social. Le geste aristocratique est vidé de son contenu de classe pour ne garder que sa dimension formelle : l'architecture comme pure dépense symbolique.

Art Immersif — L'œuvre englobante

Saturation du champ visuel

Olafur Eliasson crée The Weather Project à la Tate Modern (2003) : un soleil artificiel géant dans la Turbine Hall, un plafond miroir, une brume orangée. Les visiteurs s'allongent sur le sol, contemplent leur double inversé, se photographient dans cette atmosphère artificielle qui simule un crépuscule perpétuel.

Yayoi Kusama tapisse des salles entières de pois, installe des miroirs à l'infini qui démultiplient l'espace jusqu'au vertige. Le spectateur ne regarde plus l'œuvre, il y pénètre, y disparaît, perd ses repères spatiaux.

L'immersion fonctionne par saturation sensorielle. L'œuvre occupe tout le champ de perception, ne laisse aucun extérieur, aucun point de vue distancié. On est dedans, submergé, englobé.

Phénoménologie vs contemplation

Jospin travaille l'immersion mais conserve une dimension contemplative. On circule dans ses installations, mais on garde toujours une conscience spatiale. Le carton ne dissout pas les limites comme la brume d'Eliasson ou les miroirs de Kusama. Il maintient des parois, des seuils, des passages identifiables.

Cette retenue crée un type d'immersion différent : pas la dissolution du sujet dans l'environnement, mais son déplacement contrôlé dans un espace narratif. On ne perd pas ses repères, on suit un parcours. L'immersion reste lisible, structurée, presque scénographique.

Art Relationnel — Lien social ou expérience solitaire ?

Nicolas Bourriaud et l'esthétique relationnelle

Dans Esthétique relationnelle (1998), Bourriaud théorise les pratiques artistiques qui créent du lien social. L'œuvre n'est plus un objet mais une situation, un espace de rencontre, un générateur de relations interhumaines. Rirkrit Tiravanija cuisine et partage des repas dans les galeries. Felix Gonzalez-Torres invite le public à prendre des bonbons dans ses installations. Pierre Huyghe crée des situations qui n'existent que par la participation collective.

L'art relationnel privilégie le processus sur l'objet, l'échange sur la contemplation, le collectif sur l'individuel. Il cherche à transformer le visiteur passif en acteur social, à faire de l'exposition un lieu de vie plutôt qu'un mausolée culturel.

Le paradoxe de Jospin

Les installations de Jospin créent-elles du lien social ? La question se pose. On y circule souvent seul, ou en petit groupe silencieux. L'expérience reste largement phénoménologique et individuelle : chacun construit mentalement son propre rapport à l'espace, projette ses propres fantasmes sur les forêts et grottes de carton.

Il n'y a pas de participation active requise, pas d'interaction programmée, pas de dimension collaborative. On pourrait rapprocher Jospin de l'art relationnel par la dimension expérientielle de son travail — on ne contemple pas passivement, on se déplace activement. Mais cette expérience reste fondamentalement solitaire.

Pourtant, les expositions de Jospin génèrent un type particulier de socialité : celle du partage photographique. Les visiteurs se prennent en photo devant les installations, publient sur les réseaux sociaux, créent une circulation d'images qui prolonge l'exposition hors de ses murs. C'est une forme dégradée de relation — médiatisée par l'écran, différée dans le temps, réduite à l'image — mais c'est bien une forme de lien social, même si Bourriaud ne l'avait probablement pas anticipée.

Exposition

Grottesco — Eva Jospin

Grand Palais, Galerie 9

Jusqu'au 23 février 2026

✔︎ Grand Palais