Eva Rubinstein, la photographe du silence

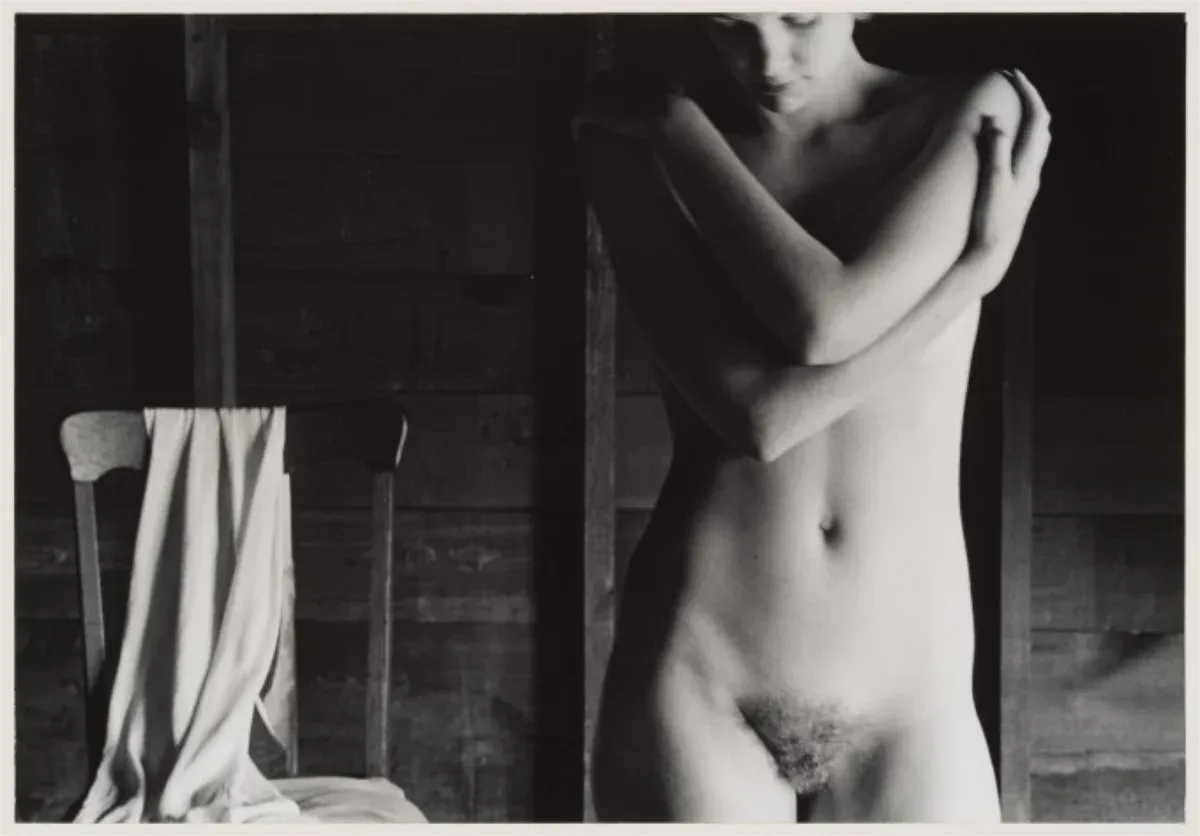

Eva Rubinstein a développé une photographie en noir et blanc centrée sur l'intimité, le silence et la présence des corps dans l'espace. Fille du pianiste Arthur Rubinstein, elle construit une œuvre personnelle loin du portrait mondain explorant l'intime et l'introspection.

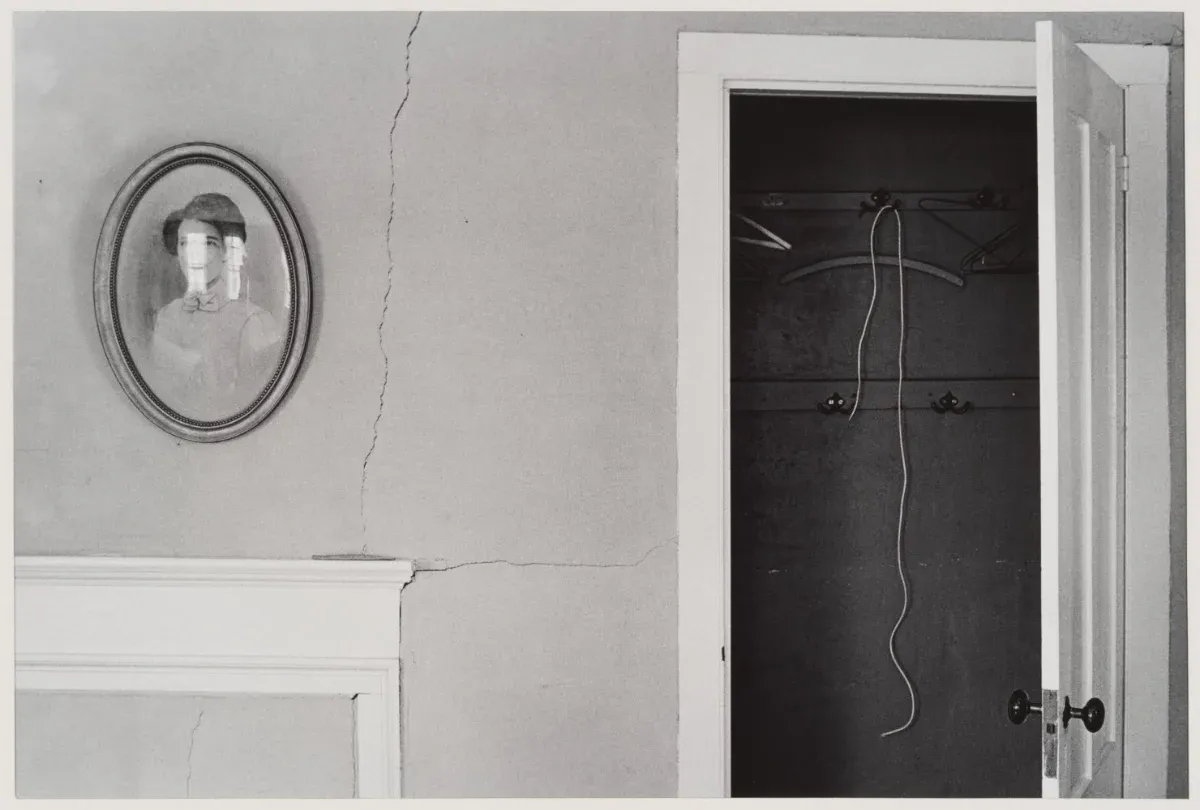

Dans une chambre d'hôtel anonyme, la lumière d'une fenêtre découpe un rectangle pâle sur un mur nu. Pas de présence humaine, seulement cette clarté diffuse qui semble suspendre le temps. C'est une image d'Eva Rubinstein, et c'est aussi son autoportrait le plus fidèle : un espace où résonne une absence, où la mélancolie prend forme dans la géométrie de la solitude.

Eva Rubinstein appartient à cette lignée rare de photographes pour qui l'image n'est pas un instant capturé mais un état contemplatif, une méditation visuelle. Son œuvre évoque immédiatement les intérieurs dépeuplés de Vilhelm Hammershøi, ces pièces danoises baignées d'une lumière nordique où le vide devient présence. Elle partage aussi avec Ingmar Bergman cette même exploration du silence psychologique, cette capacité à faire des espaces clos des théâtres de l'intériorité humaine.

Le poids d'un nom

Née en 1933 à Buenos Aires, Eva arrive au monde avec un nom qui pèse déjà plusieurs tonnes : Rubinstein. Son père, Arthur Rubinstein, est alors l'un des pianistes les plus célèbres du monde. Sa mère, Aniela Młynarska, dite Nela, descend elle-même d'une illustre lignée artistique polonaise – son propre père était le compositeur et chef d'orchestre Emil Młynarski. Mais comme tant de femmes de sa génération, Nela a mis sa carrière de danseuse entre parenthèses pour devenir la gestionnaire dévouée de l'empire Rubinstein.

L'enfance d'Eva se déroule dans un tourbillon cosmopolite de concerts, de réceptions mondaines et de déménagements incessants. En 1939, la famille fuit Paris pour New York, échappant à la guerre qui s'annonce. De l'extérieur, c'est une existence dorée, baignée de culture et de privilèges. De l'intérieur, c'est une enfance marquée par la distance émotionnelle, par l'ombre écrasante d'un père génial mais souvent absent, absorbé par sa carrière planétaire.

Cette tension entre l'apparence brillante et le vide affectif sous-jacent marquera profondément Eva. Toute sa quête artistique ultérieure sera une tentative de se construire une identité propre, distincte de ce patronyme illustre qui menace de définir entièrement son existence avant même qu'elle ait pu dire qui elle est.

Les années d'errance

Comme sa mère avant elle, Eva se tourne d'abord vers la danse. Elle étudie à la prestigieuse School of American Ballet et poursuit brièvement une carrière de danseuse. Mais le ballet exige une dévotion totale, une abnégation du moi que quelque chose en elle refuse. Elle se réoriente alors vers le théâtre, étudiant l'art dramatique au légendaire Actors Studio de Lee Strasberg à New York, temple de la méthode et de l'introspection psychologique.

Elle obtient quelques rôles à Broadway et à la télévision, mais sans jamais atteindre la reconnaissance qu'elle cherche – ou peut-être sans jamais y croire vraiment. Ces années de formation dans les arts de la scène, pourtant, ne sont pas perdues. Elles lui enseignent l'importance de la présence scénique, la manière dont la lumière sculpte un visage, dont le silence peut être plus éloquent que les mots. Toutes ces leçons resurgiront plus tard, transfigurées, dans ses photographies.