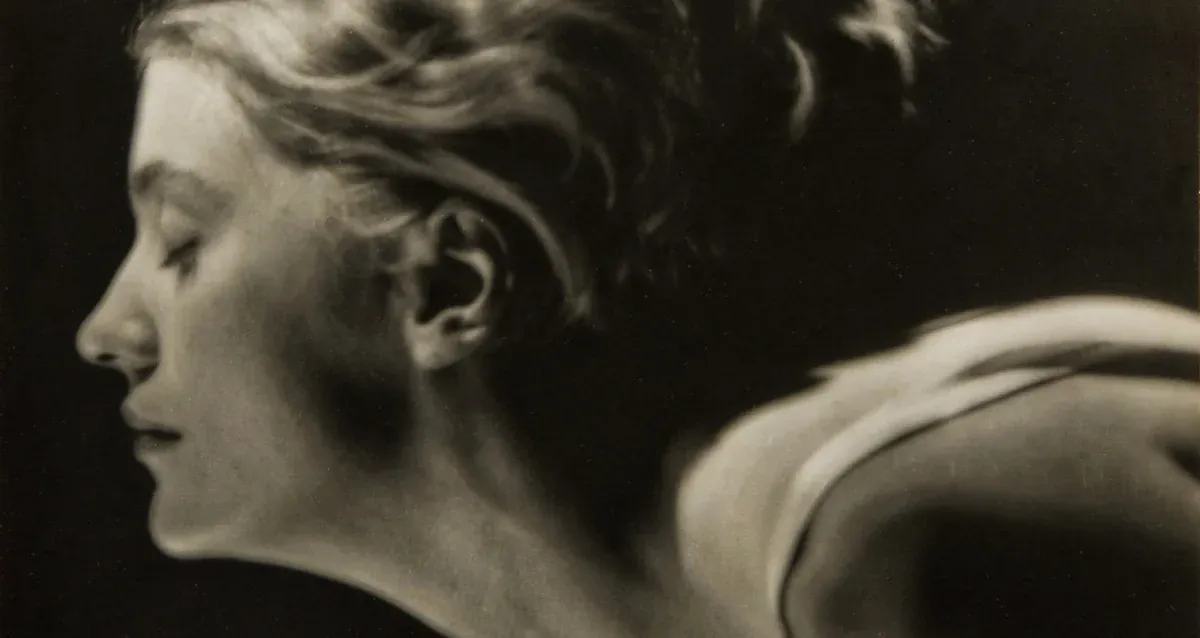

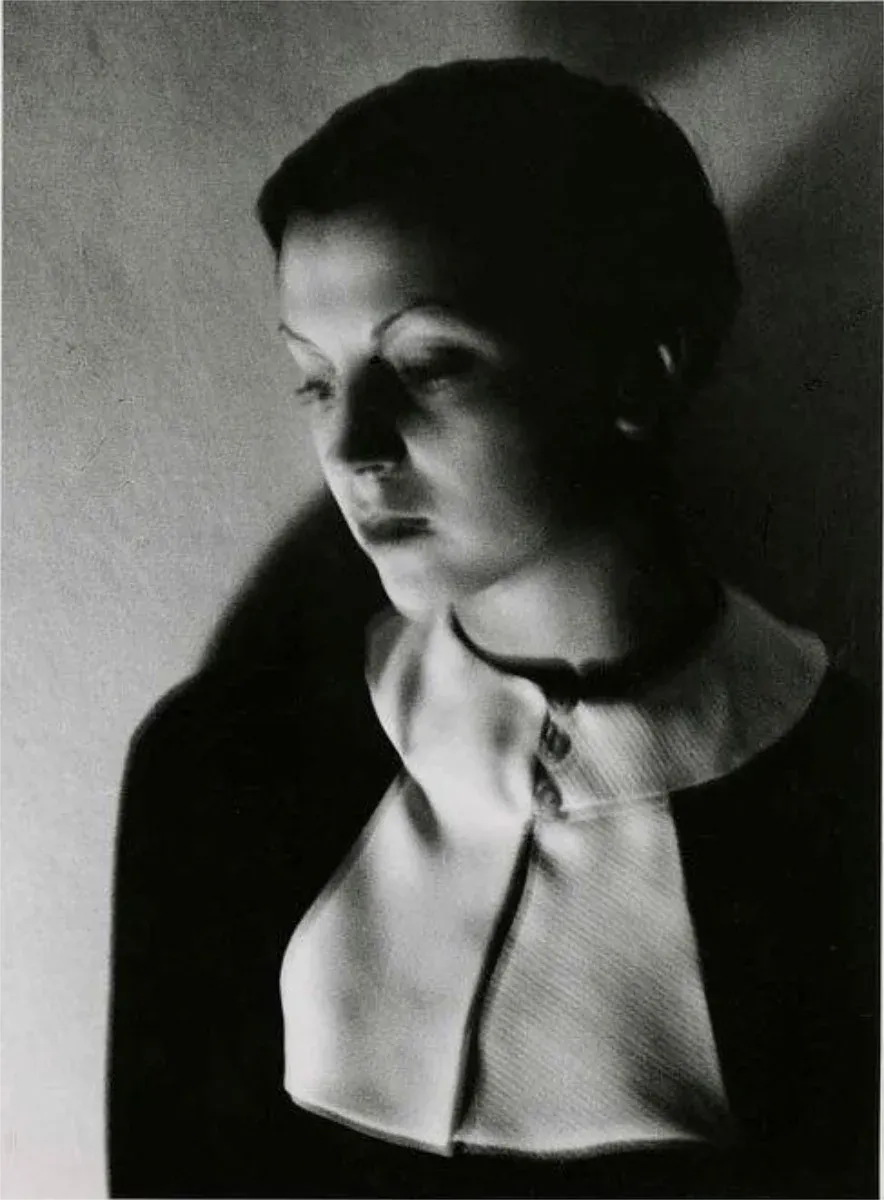

Gerda Taro : un sourire lumineux surgit de l'ombre

Gerda Taro, photographe de guerre pionnière, a documenté la guerre civile espagnole aux côtés de Robert Capa. Son travail combine engagement politique et approche humaniste. Élevée au rang d'icône à sa mort tragique elle disparait pour ne resurgir que depuis peu.

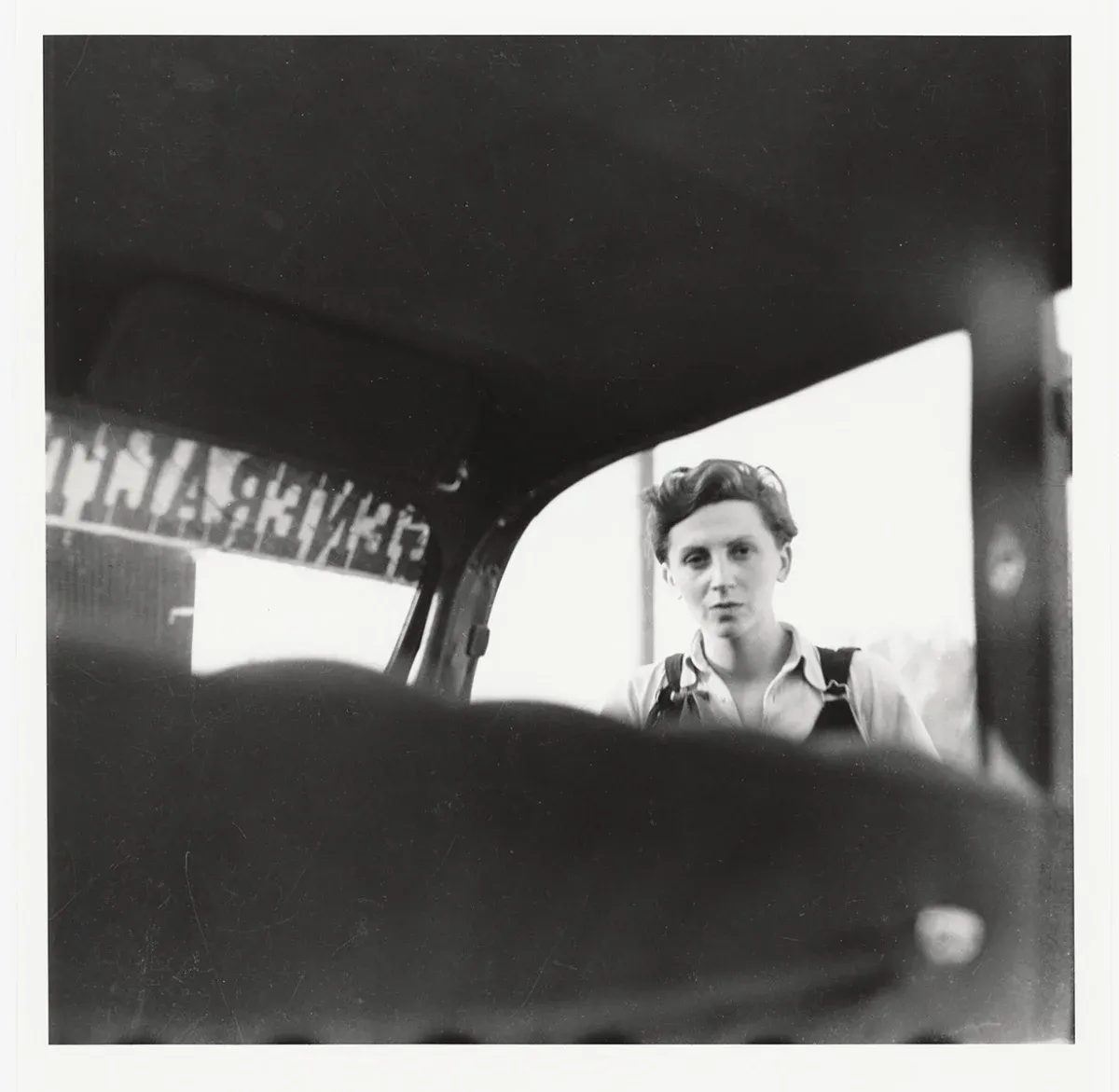

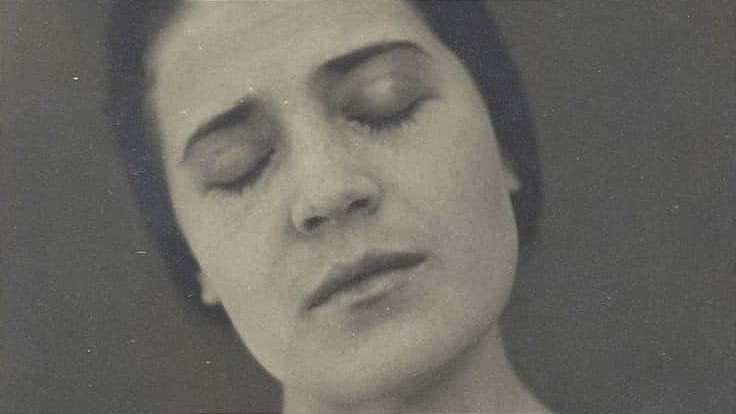

Ce sourire, Rafael Alberti s'en souvenait comme celui d'une jeunesse immortelle. Un sourire que Gerta Pohorylle portait au front de Brunete quelques heures avant qu'un char républicain ne la broie, le 25 juillet 1937. Ce regard malicieux qui traverse ses autoportraits, cette silhouette menue qui se faufilait entre les miliciens, tout cela a disparu sous les décombres de l'Histoire pendant plus de soixante ans. Gerda Taro n'était plus qu'un nom en note de bas de page, quelques lignes associées à Robert Capa, l'ombre d'une ombre. François Maspero le résumait en 2006 dans son essai biographique : elle avait subi le plus cruel destin que puissent connaître les ombres, celui de ne même pas être sa propre ombre, mais celle d'un autre.

Le 1er août 1937, par milliers, les Parisiens accompagnaient jusqu'au Père-Lachaise celle que les républicains espagnols appelaient affectueusement la pequeña rubia. Pablo Neruda et Louis Aragon prononçaient son éloge funèbre devant une foule où se mêlaient militants communistes, réfugiés espagnols et intellectuels antifascistes. Alberto Giacometti dessina pour elle une tombe ornée du faucon Horus, symbole de résurrection. L'ironie de ce choix iconographique ne se révélerait que des décennies plus tard : il faudrait attendre le début du XXIe siècle pour que Gerda Taro ressuscite véritablement. Neruda publierait quelques mois après ces funérailles son recueil España en el corazón, où se déployait sa colère face au saccage de la République espagnole, mais le nom de Taro n'y figure pas. Elle commençait déjà à s'effacer.

L'effacement d'une photographe de guerre pionnière

L'effacement débuta presque immédiatement après sa mort. En septembre 1937, Robert Capa convaincait les éditions Covici-Friede de New York de publier Death in the Making, un album d'une centaine de photographies réalisées en Espagne. La couverture portait le nom de Capa en grandes lettres, celui de Taro apparaissait en sous-titre, en caractères plus petits. Les images se mélangeaient sans distinction claire d'attribution. C'était le début d'une longue confusion qui transformerait progressivement Gerda Taro en simple compagne de Capa, en assistante talentueuse peut-être, mais jamais en photographe à part entière. Les archives de Magnum portent encore les traces de cette oblitération systématique : des tirages où son nom a été rayé au stylo, remplacé par la mention Copyright Robert Capa.

Cette disparition ne relevait pas du hasard mais d'une mécanique bien rodée. Gerda Taro n'avait aucun héritier pour défendre sa mémoire, aucune famille pour préserver ses négatifs. Ses parents et ses deux frères périraient dans la Shoah entre 1941 et 1942. Sa tombe elle-même serait profanée par les nazis en 1942. Il ne restait plus personne pour dire qui elle avait été avant de devenir Gerda Taro, avant d'inventer Robert Capa, avant de partir mourir en Espagne à vingt-six ans. Les agences photographiques classèrent ses images sous le nom de Capa. Les historiens de la photographie la mentionnaient en quelques lignes, toujours en relation avec lui, jamais pour elle-même. Le sourire immortel s'éteignait dans les caves humides des archives.

Gerda Taro et l'invention du mythe Robert Capa

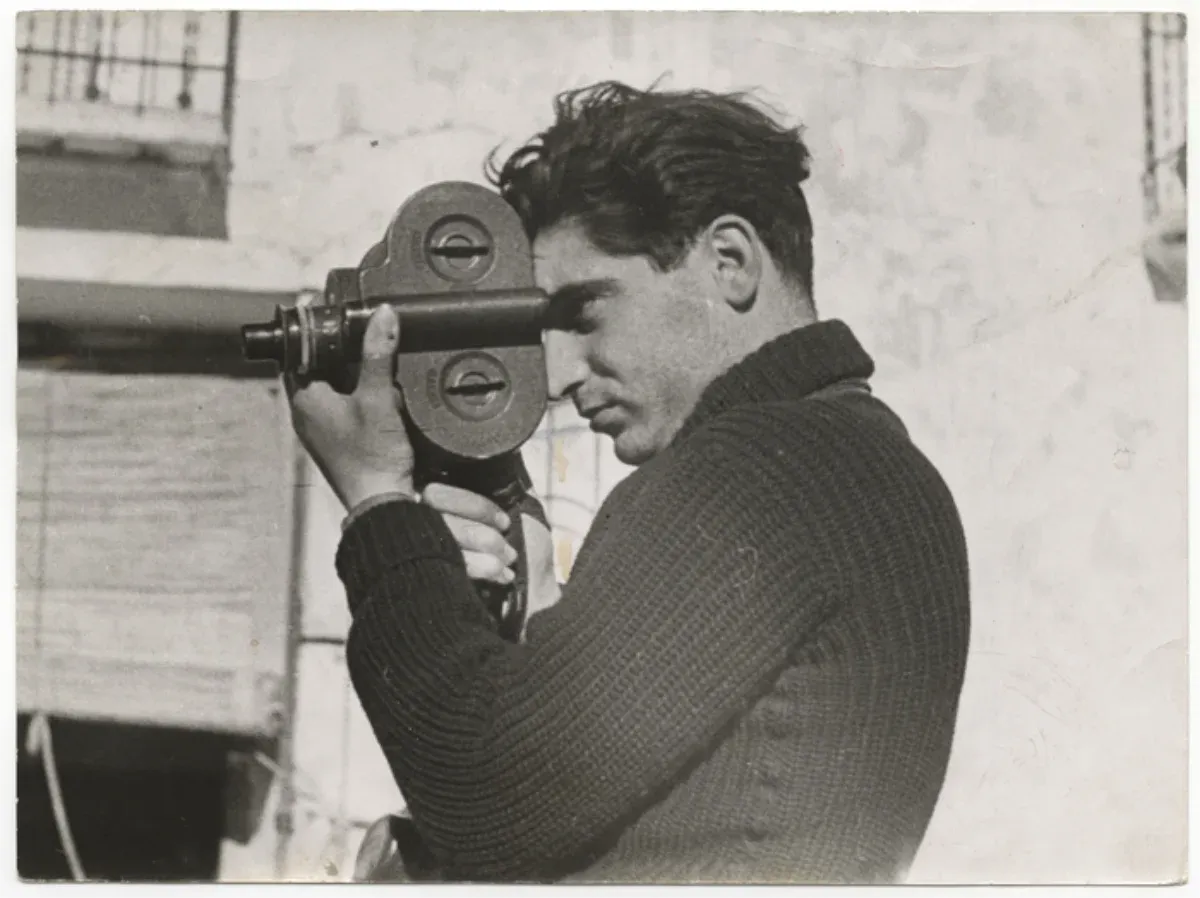

Pourtant, cette jeune femme avait tout inventé. C'était elle qui avait créé le personnage du photographe américain Robert Capa quand André Friedmann vendait ses clichés au rabais dans le Paris de 1935. Elle qui avait compris qu'un pseudonyme anglo-saxon ouvrirait des portes que son statut d'exilée hongroise juive maintenait fermées. Elle qui se réinventa elle-même en Gerda Taro, prenant le nom de famille de l'actrice japonaise Kinuyo Tanaka pour mieux marquer sa liberté. À l'agence Alliance-Photo où elle travaillait comme assistante, elle devint sa propre agent, vendant les images de Capa à des tarifs deux fois supérieurs à ceux qu'il obtenait seul. Le stratagème fonctionnait si bien que les commandes affluaient. Quand la guerre civile espagnole éclata en juillet 1936, Gerda et André étaient prêts à partir témoigner.

Photojournaliste sur le front de la guerre civile espagnole

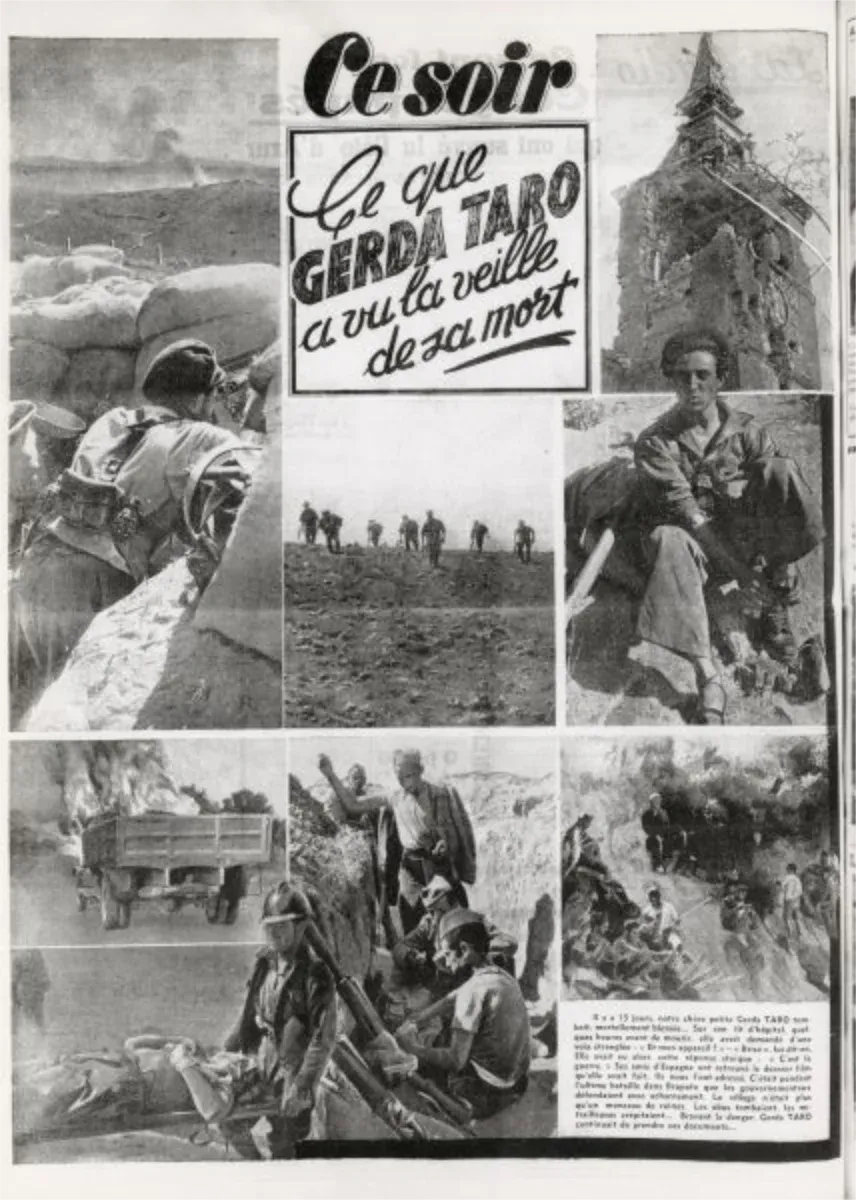

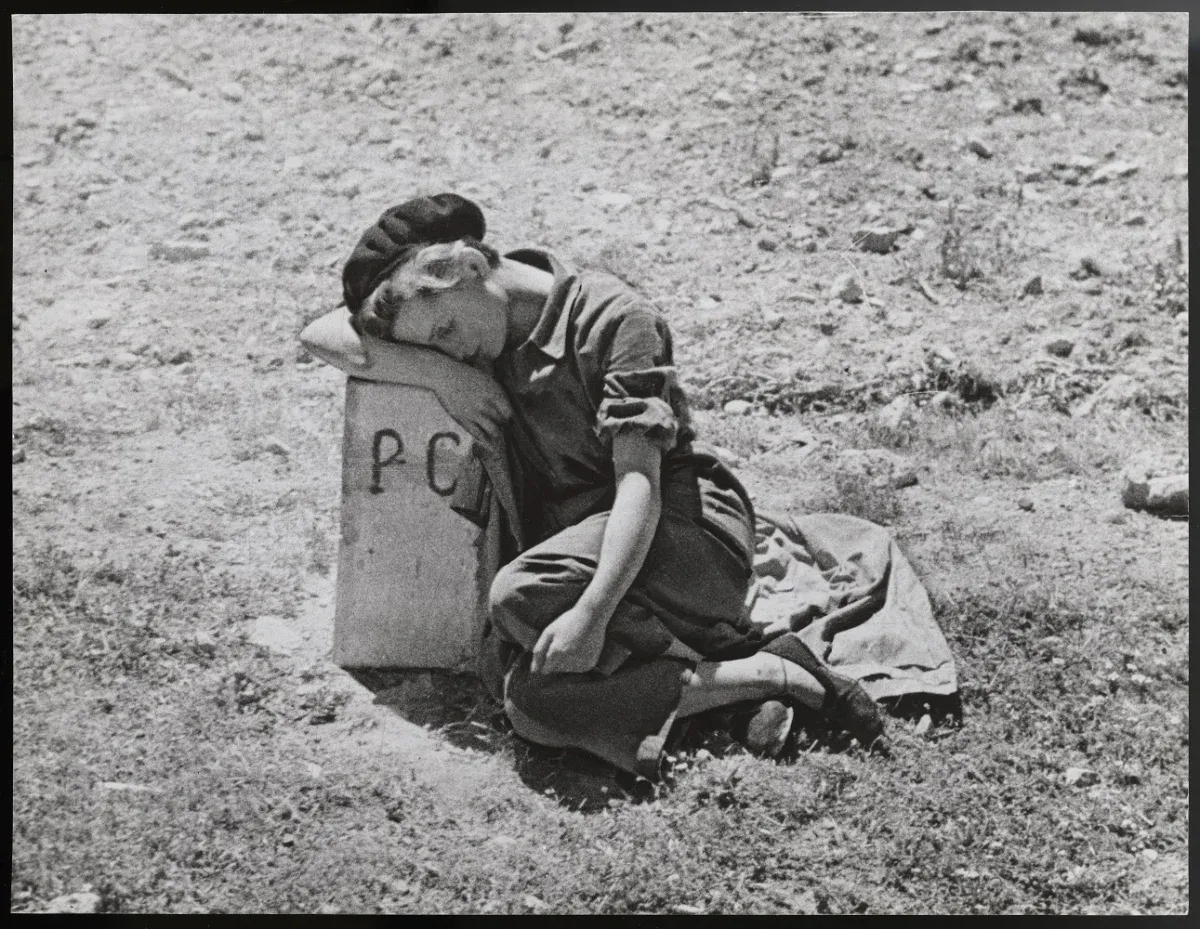

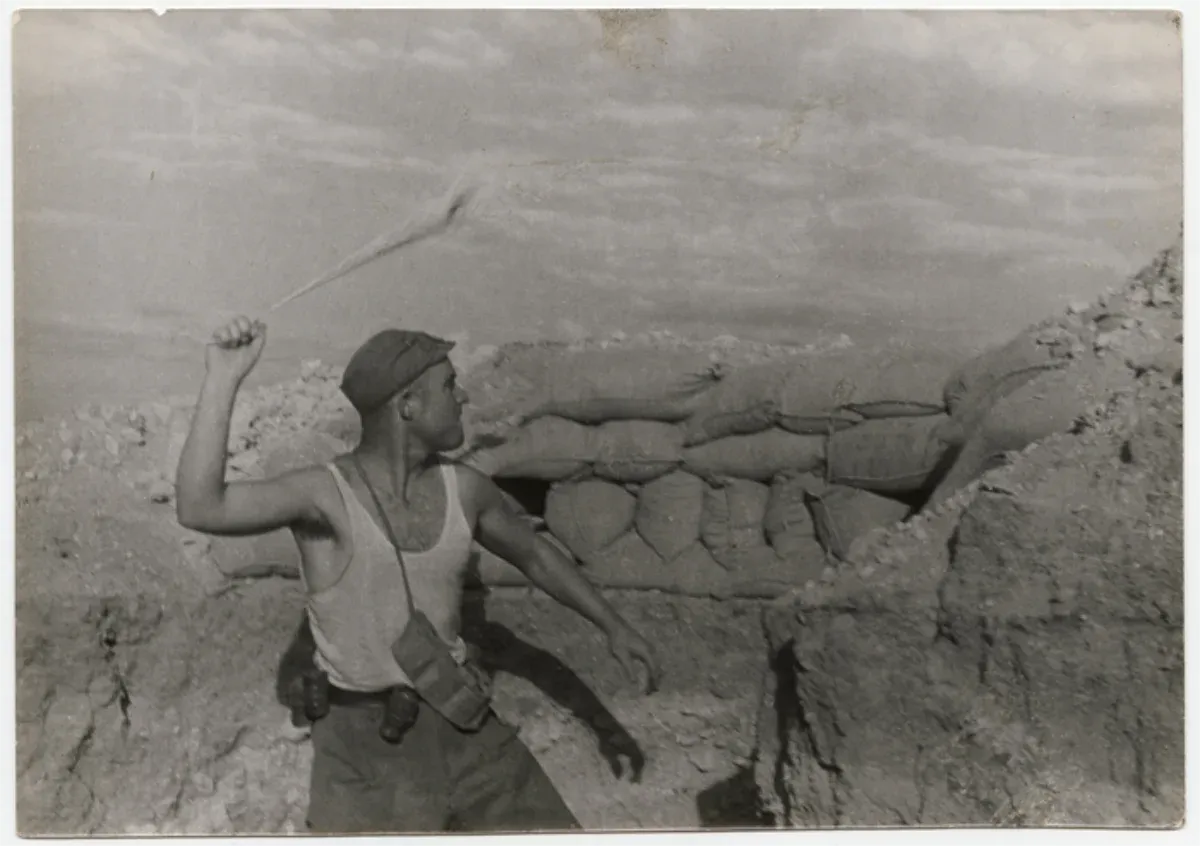

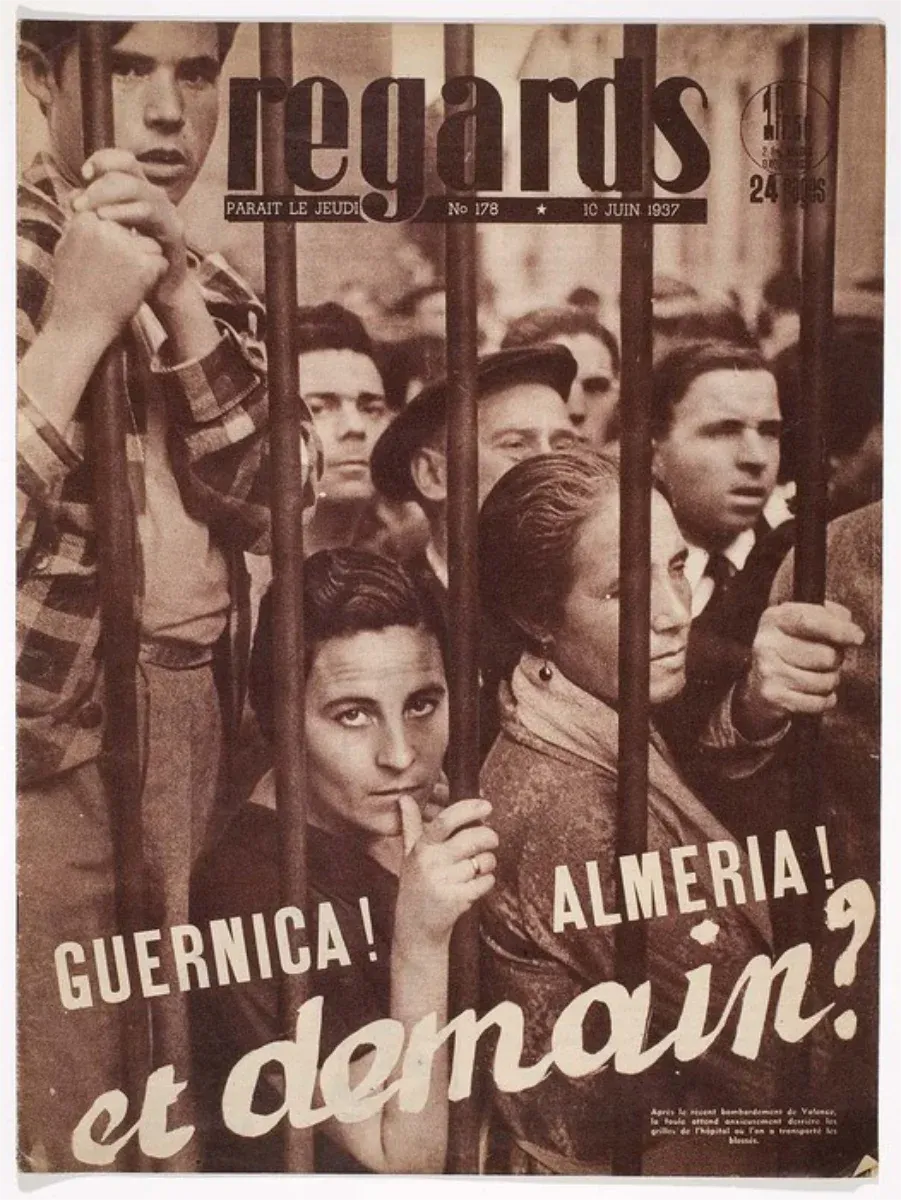

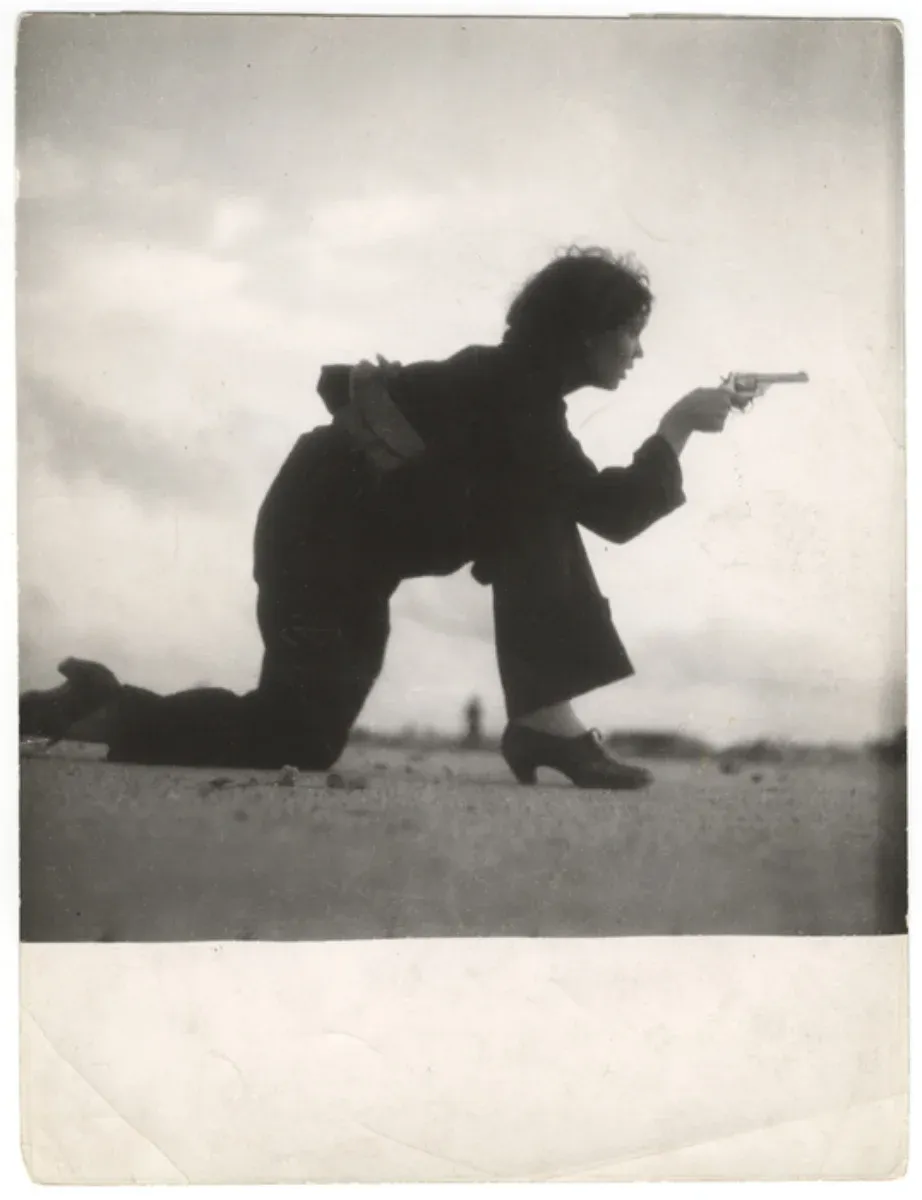

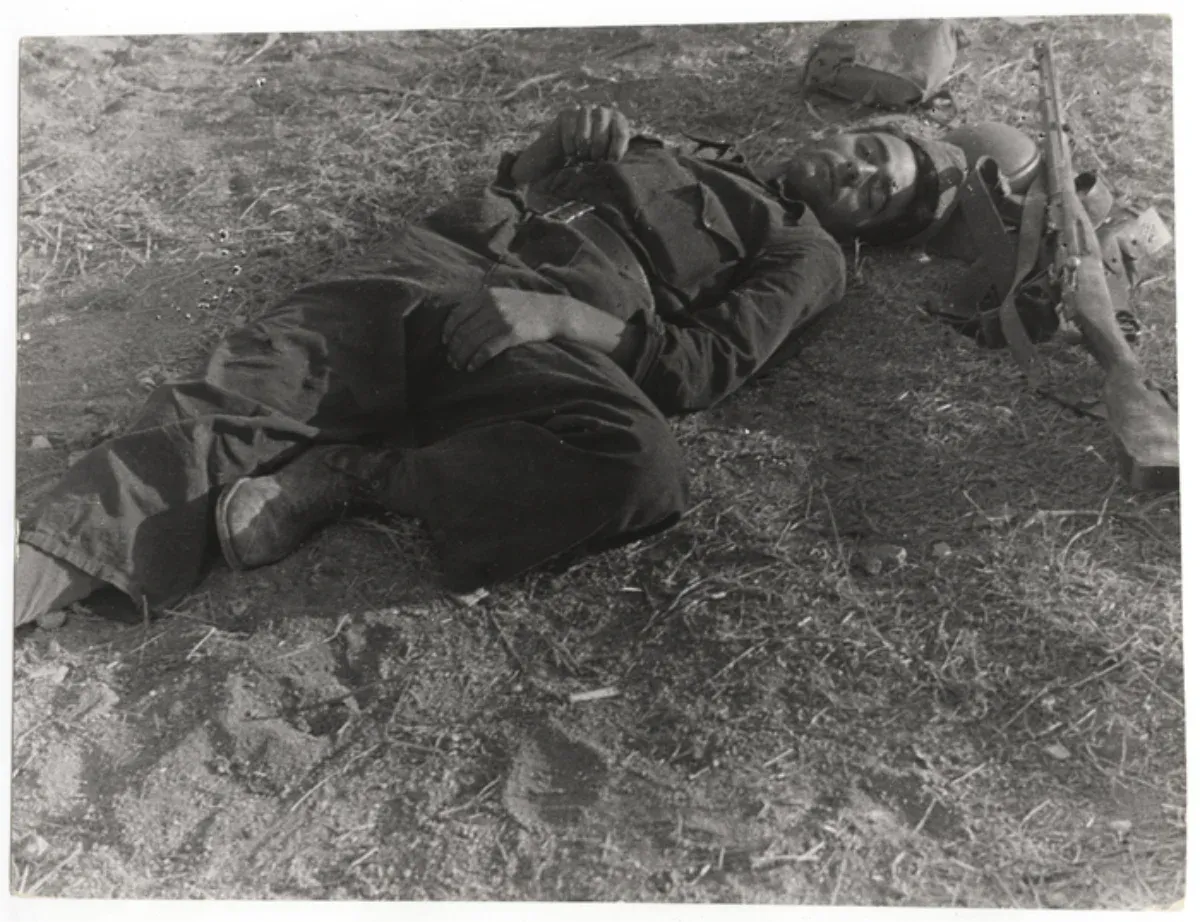

Ils arrivèrent en Espagne en août 1936 avec leurs Leica, ces appareils légers qui permettaient de photographier au cœur de l'action sans l'encombrement des chambres photographiques. Ensemble, ils inventèrent une nouvelle manière de couvrir la guerre, au plus près des combattants, dans les tranchées, sous les bombardements. Leurs images circulaient dans Vu, Regards, Ce Soir, signées conjointement Capa et Taro. Mais déjà, le style de Gerda se distinguait. Là où Capa captait l'instant du combat, elle s'intéressait aux corps civils déchiquetés, aux femmes en deuil, aux enfants jouant sur les barricades. Ses compositions formelles révélaient une attention particulière aux contrastes et aux angles de vue. Elle photographiait les miliciennes s'exerçant au tir sur les plages de Barcelone, les réfugiés fuyant les bombardements de Valence, ces vies suspendues entre l'ancien monde et le monde révolutionnaire qui ne viendrait jamais.

L'émancipation professionnelle et la mort à Brunete

Au printemps 1937, Gerda comprit qu'elle devait se séparer professionnellement de Robert pour exister par elle-même. Elle créa sa propre marque, Photo Taro, et le journal Ce Soir l'engagea comme correspondante de guerre. Elle repartit seule en Espagne tandis que Capa restait à Paris. C'était une émancipation nécessaire mais douloureuse. Ted Allan, journaliste canadien qui l'accompagnait sur le front, se souviendrait plus tard de cette femme qui voulait absolument que ses images soient publiées sous son seul nom, qui refusait de n'être que l'ombre de quelqu'un d'autre. Le 25 juillet 1937, près de Brunete, elle photographiait la retraite républicaine quand un char hors de contrôle percuta la voiture sur le marchepied de laquelle elle se tenait. Elle mourut le lendemain à l'hôpital de l'Escurial. Son appareil contenait encore une centaine de négatifs impressionnés ce jour-là.

Six décennies dans l'ombre de Robert Capa

Les décennies suivantes furent celles de l'oubli. Robert Capa mourut en 1954 en Indochine, marchant sur une mine alors qu'il couvrait la guerre pour Life Magazine. L'agence Magnum qu'il avait cofondée devint la gardienne de ses archives, et par extension de celles de Gerda Taro, dont le travail se trouvait mélangé au sien sans possibilité de distinction claire. Les historiens de la photographie célébraient Capa comme le père du photojournalisme de guerre moderne, oubliant que cette modernité avait été inventée à deux. Quelques spécialistes savaient que Taro avait existé, mais son nom ne figurait dans aucun manuel, aucune exposition majeure ne lui était consacrée. Elle était devenue ce que les Anglo-Saxons nomment une footnote, une note de bas de page de l'Histoire.

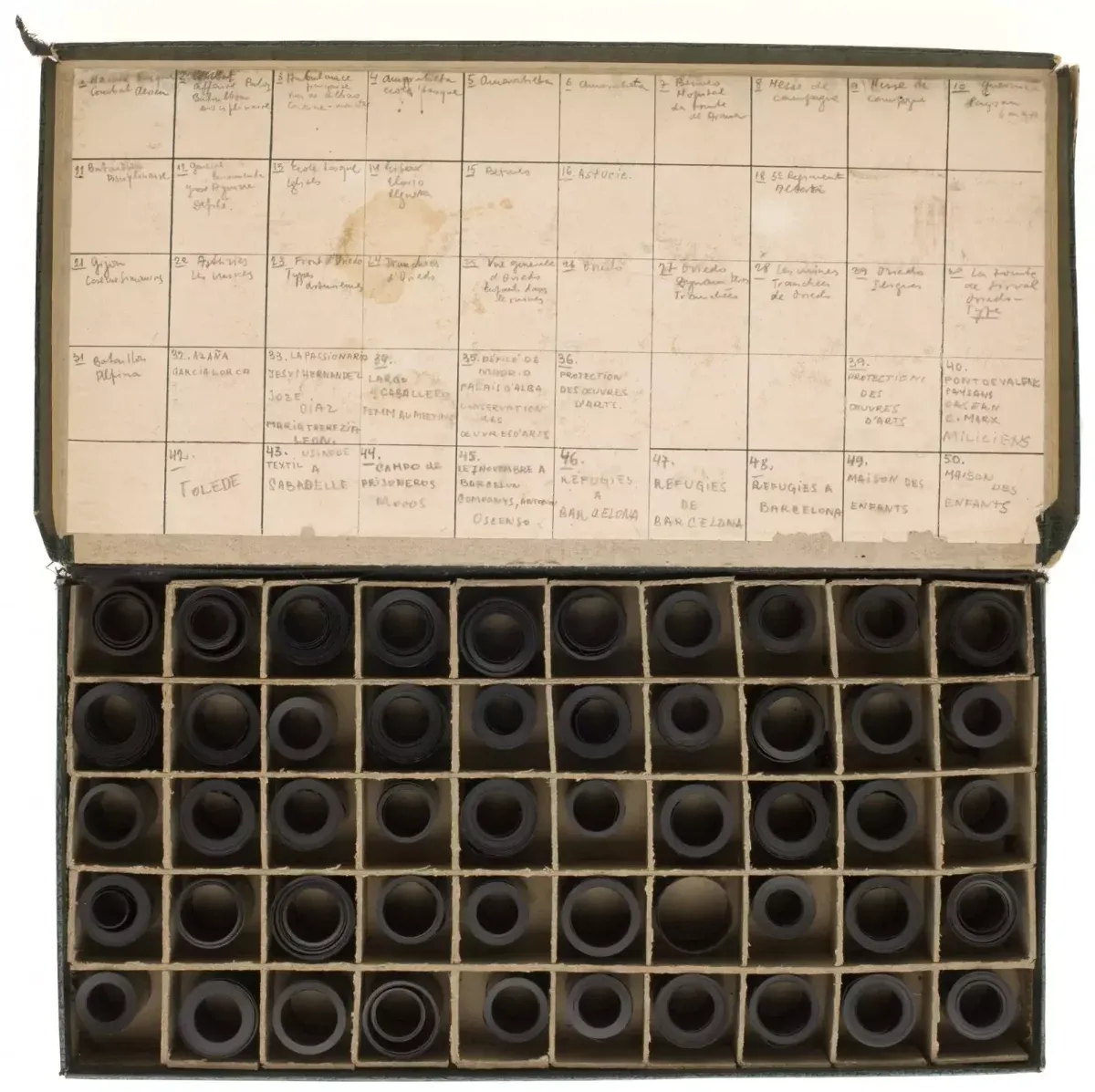

La première fissure dans ce mur du silence apparut en 1994 avec la publication par Irme Schaber d'une biographie fouillée de Gerda Taro aux éditions du Rocher. Pour la première fois, quelqu'un tentait de reconstituer son parcours, de séparer son œuvre de celle de Capa, de lui redonner une voix propre. Mais il manquait les images. Les négatifs originaux avaient disparu en 1939 alors que Capa les faisait transférer depuis Paris vers New York pour échapper à l'avancée allemande. La trace de ces trois boîtes contenant plus de quatre mille négatifs se perdait quelque part entre Marseille et Mexico. Pendant près de soixante-dix ans, on crut cette valise perdue à jamais.

La valise mexicaine : une résurrection photographique

En 1995, lors d'une exposition consacrée à la guerre civile espagnole à Mexico, le cinéaste Benjamin Tarver envoya une lettre au professeur Gerald R. Green du Queens College. Il y décrivait en détail deux mille images héritées de sa tante, qui les tenait elle-même du général Aguilar Gonzalez, ambassadeur mexicain à Vichy entre 1941 et 1942. Après plusieurs années de vérifications et d'authentifications, l'annonce officielle fut faite en 2008 : la valise mexicaine était retrouvée. Trois boîtes contenant près de quatre mille cinq cents négatifs de Capa, Taro et David Seymour révélaient leur contenu après sept décennies d'errance. Pour Gerda Taro, c'était une résurrection.

Expositions et reconnaissance institutionnelle depuis 2010

Les chercheurs se mirent au travail pour identifier et attribuer correctement les clichés. Une vingtaine de tirages jusque-là attribués à Capa retrouvèrent leur véritable auteure. Les images de la bataille de Brunete, ses dernières photographies, purent enfin être signées de son nom. L'International Center of Photography de New York organisa en 2010 une première grande exposition de la valise mexicaine. Elle voyagea ensuite à Arles pour les Rencontres de la photographie en 2011, puis à Barcelone, Bilbao, Madrid. En 2013, le Musée d'art et d'histoire du judaïsme de Paris présentait à son tour ces négatifs longtemps disparus. Le catalogue publié par l'ICP en 2007 offrait pour la première fois une vision d'ensemble du travail de Taro, détaché de celui de Capa, autonome, singulier.

✔︎ International Center of Photography

La réhabilitation des femmes photographes occultées

Cette redécouverte s'inscrivait dans un mouvement plus large de réhabilitation des femmes artistes effacées par l'Histoire. Depuis les années 2000, les institutions culturelles et les historiens de l'art s'attachaient à faire surgir de l'ombre ces créatrices dont les noms avaient été occultés par leurs pairs ou compagnons masculins. Tina Modotti, photographe italienne dont le travail avait longtemps été attribué à Edward Weston. Suzanne Valadon, peintre dont on ne parlait que comme modèle et mère de Maurice Utrillo. Dora Maar, réduite au statut de muse et maîtresse de Picasso. Lee Miller, connue d'abord comme mannequin avant d'être reconnue comme photographe de guerre. La liste était longue de ces femmes dont le travail avait été minimisé, attribué à d'autres, ou simplement oublié.

En mars 2020, le musée Reina Sofía de Madrid franchissait un pas décisif en présentant l'exposition Front et arrière-garde : les femmes dans la guerre civile. Pour la première fois, trois photographies jusque-là créditées à Robert Capa y étaient définitivement exposées sous le nom de Gerda Taro, après qu'il eut été prouvé qu'elle les avait prises. C'était une reconnaissance institutionnelle tardive mais essentielle. La même année, le Fotomuseum de Winterthour organisait l'exposition Fotografinnen an der Front, présentant huit femmes photographes de guerre dont Taro était la figure inaugurale. En 2022, le Musée de la Libération de Paris consacrait une exposition aux femmes photographes de guerre où le travail de Taro occupait une place centrale.

Romans et biographies : la renaissance littéraire de Gerda Taro

Les écrivains s'emparèrent également de sa figure. Helena Janeczek publia en 2017 La Fille au Leica, roman polyphonique où parlaient tous ceux qui avaient connu Gerda. Le livre connut un succès international et parut en français chez Actes Sud en 2018. La même année, Pierre-François Moreau faisait paraître Après Gerda, récit de la vie de Capa hanté par le souvenir de sa compagne disparue. En 2019, Serge Mestre publiait Regarder, Isabelle Mayault Une longue nuit mexicaine. En 2023, Olivier Weber lui consacrait Dans l'œil de l'archange. La création littéraire accomplissait ce que les archives photographiques avaient tardé à faire : redonner chair et voix à cette jeune femme de vingt-six ans morte sur un front d'Espagne.

Hommages publics et toponymie urbaine

Les hommages publics se multiplièrent. En 2014, une plaque commémorative fut apposée au 37 rue Froidevaux à Paris, à l'adresse où Taro, Capa et Seymour avaient travaillé. En 2018, Google célébrait le cent-huitième anniversaire de sa naissance par un Doodle montrant une illustration de la photographe souriante tenant un appareil sur fond de négatif noir et blanc. En 2019, le 13e arrondissement de Paris organisait une exposition en sa mémoire lors du Salon de la photographie, et la ville décidait de donner son nom à une nouvelle voie : la rue Gerda-Taro. D'autres villes suivirent : Villeurbanne, Stuttgart, Madrid, Leipzig. En 2023, Granville baptisait un escalier menant à la gare de son nom. Ces gestes topographiques inscrivaient enfin Gerda Taro dans l'espace urbain, rendaient visible ce qui avait été si longtemps invisible.

Gerta Pohorylle : origines et formation d'une photographe engagée

Gerta Pohorylle était née le 1er août 1910 à Stuttgart dans une famille de commerçants juifs immigrés de Galicie. Son père Heinrich tenait un commerce d'importation d'œufs, sa mère Gisela s'occupait de l'éducation de leurs trois enfants. Gerta grandit dans un environnement bourgeois et cosmopolite. Elle parlait allemand, français et anglais. Elle aimait la littérature, la musique, les discussions politiques. À Leipzig où sa famille déménagea en 1930 pour des raisons économiques, elle rejoignit les mouvements socialistes et communistes qui combattaient la montée du nazisme. En 1933, elle fut arrêtée pour distribution de tracts antifascistes et emprisonnée dix-huit jours avant que le consulat polonais n'obtienne sa libération. Elle comprit qu'elle devait fuir.

L'exil parisien et la rencontre avec André Friedmann

Elle arriva à Paris fin 1933 avec son amie Ruth Cerf. La vie d'exilée était difficile. Elle enchaînait les petits emplois, dactylo, nourrice, serveuse, tout en fréquentant les cafés de Montparnasse où se retrouvaient les réfugiés politiques allemands. Au Dôme, au Capoulade, elle retrouvait les membres du Leipziger Kreis et ceux du Parti socialiste ouvrier allemand qui avait établi son centre d'exil à Paris. C'est là qu'elle croisa le jeune Willy Brandt, qui deviendrait des décennies plus tard chancelier d'Allemagne. C'est aussi là, en septembre 1934 lors d'une séance photo où posait Ruth Cerf, qu'elle rencontra André Friedmann. Il avait trois ans de moins qu'elle, il était hongrois et juif comme elle, il photographiait pour survivre, il était beau et drôle. Elle tomba amoureuse.

Leur liaison commença véritablement durant l'été 1935 lors d'un séjour aux îles de Lérins. André lui apprit la photographie tandis qu'elle lui enseignait l'art de vendre ses images. Elle obtint pour lui un poste à l'agence Alliance-Photo où elle travaillait. Ensemble, ils couvraient les manifestations du Front populaire en mai 1936. Leurs photographies se vendaient correctement mais pas assez pour vivre décemment. C'est alors que Gerda eut son idée géniale : transformer André Friedmann en Robert Capa, mystérieux photographe américain dont les images valaient deux fois plus cher parce qu'elles venaient d'Amérique. Elle-même devenait Gerda Taro. Ils se réinventaient tous les deux, créaient leurs propres mythes, leurs propres identités. Le stratagème fonctionnait au-delà de leurs espérances.

Engagement antifasciste et reportages en Espagne républicaine

Quand la guerre éclata en Espagne, ils partirent immédiatement. C'était pour eux une évidence. Ils étaient antifascistes, ils croyaient au combat républicain, ils voulaient témoigner. Pendant près d'un an, ils firent des allers-retours entre Paris et l'Espagne, photographiant les miliciens au repos et au combat, les civils sous les bombardements, les réfugiés sur les routes. Leurs images paraissaient dans toute la presse de gauche européenne. Ils devenaient célèbres, surtout lui. La signature conjointe Capa et Taro masquait progressivement le travail individuel de Gerda. Elle comprit qu'elle devait partir seule si elle voulait exister par elle-même. Au printemps 1937, elle rompit professionnellement et sentimentalement avec Robert. Elle repartit en Espagne sous son seul nom, créa sa marque Photo Taro, obtint une accréditation auprès de Ce Soir. Elle avait vingt-six ans et toute la vie devant elle.

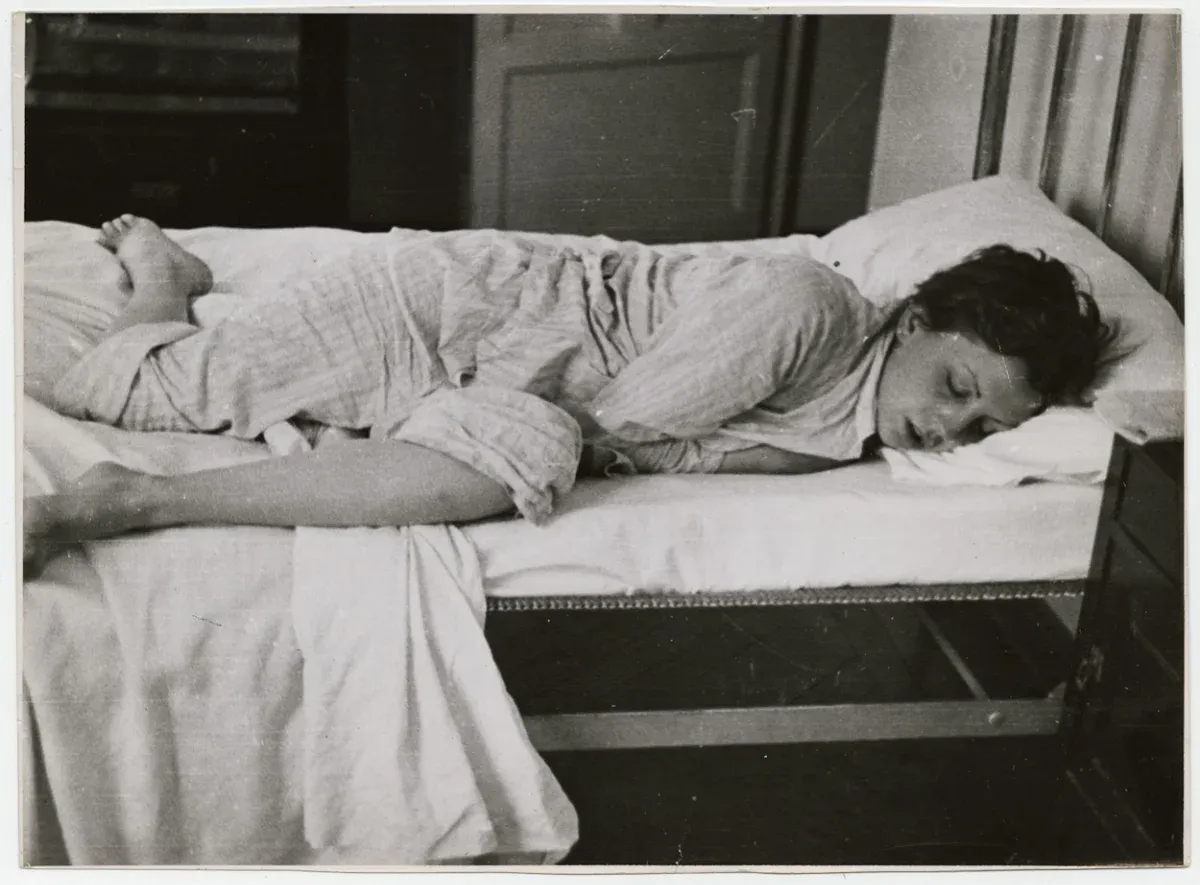

Quatre mois plus tard, elle était morte. L'ironie tragique voulut qu'elle fût tuée non par les franquistes qu'elle combattait mais par un char républicain hors de contrôle. Le 25 juillet 1937, près de Brunete, alors que les troupes républicaines battaient en retraite sous les bombardements nationalistes, elle monta sur le marchepied d'une voiture transformée en ambulance pour continuer à photographier. Le char la percuta. Ted Allan qui l'accompagnait raconta plus tard les dernières heures de Gerda, ses souffrances, son courage, sa mort le lendemain à l'hôpital. Robert Capa, prévenu à Paris, ne put arriver à temps. Lors des obsèques au Père-Lachaise, Louis Aragon le vit pleurer et cacher son visage contre son épaule aux haltes du cortège. Aragon déclara que le peuple de Paris avait fait à la petite Taro un enterrement où toutes les fleurs du monde s'étaient donné rendez-vous. Puis vint l'oubli, long, profond, tenace.

Photographies de Gerda Taro

Le retour des images et la réparation historique

Mais les morts ne restent pas toujours silencieux. Les images non plus. Quand la valise mexicaine réapparut en 2007, c'était comme si Gerda Taro revenait témoigner. Ses photographies parlaient d'elles-mêmes. On y voyait son œil particulier, sa manière de cadrer les visages, son attention aux victimes civiles, son intérêt pour les contradictions de la guerre. Une femme lisant un magazine de mode avec un fusil en bandoulière. Un homme portant une cravate sur un bleu de travail. Des enfants jouant sur des barricades. Ces images disaient quelque chose que celles de Capa ne disaient pas. Elles apportaient un regard différent, une sensibilité propre. Elles prouvaient que Gerda Taro n'avait jamais été seulement la compagne de Capa mais bien une photographe autonome, avec son style, sa vision, son génie.

La mouvance féministe contemporaine comprit l'importance de cette résurrection. Il ne s'agissait pas simplement de rendre justice à une photographe oubliée mais de comprendre les mécanismes qui avaient permis son effacement. Comment une femme qui avait inventé Robert Capa, qui avait couvert la guerre civile espagnole, qui était morte pour témoigner, avait-elle pu disparaître si complètement de l'Histoire? Quelles structures de pouvoir avaient favorisé cette oblitération? Les expositions organisées depuis 2010 ne se contentaient pas de montrer ses images, elles interrogeaient aussi les conditions de leur disparition puis de leur réapparition. Elles s'inscrivaient dans une réflexion plus large sur la place des femmes dans l'histoire de l'art, sur les mécanismes d'attribution des œuvres, sur les biais de genre qui traversent les institutions culturelles.

Gerda Taro dans l'histoire du photojournalisme contemporain

Aujourd'hui, Gerda Taro a retrouvé sa place dans l'histoire du photojournalisme. Les manuels la mentionnent non plus comme la compagne de Capa mais comme une pionnière à part entière. Les écoles de photographie étudient son travail. Les chercheurs continuent d'analyser ses images, de les attribuer correctement, de les replacer dans leur contexte historique. Le sourire immortel dont parlait Rafael Alberti est redevenu visible. Ce regard malicieux qui traverse ses autoportraits nous interroge encore. Que serait devenue Gerda Taro si elle n'était pas morte à vingt-six ans? Quelle œuvre aurait-elle construite? Comment aurait-elle traversé la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide, les combats pour l'indépendance des colonies?

Ces questions resteront sans réponse. Mais au moins, désormais, nous savons qui elle fut. Non plus une ombre parmi les ombres, non plus l'ombre d'un autre, mais une photographe singulière qui inventa une manière de regarder la guerre, qui crut jusqu'au bout au pouvoir des images pour changer le monde, qui paya de sa vie son engagement. Le faucon Horus que Giacometti sculpta sur sa tombe a accompli sa promesse de résurrection. Soixante-dix ans après sa disparition dans les brouillards de l'Histoire, Gerda Taro est revenue. Son sourire lumineux surgit enfin de l'ombre où il avait été si longtemps relégué, et ce surgissement dit quelque chose d'essentiel sur notre manière d'écrire l'Histoire, sur celles et ceux qu'on choisit de voir et celles et ceux qu'on laisse disparaître. Il nous rappelle aussi que les morts peuvent revenir, que les images finissent toujours par parler, que la vérité, même enfouie pendant des décennies, finit par ressurgir. Et que parfois, il suffit d'une valise retrouvée au fond d'un placard mexicain pour que tout change.