Robert Frank, Une Photographie en Rupture

Robert Frank révolutionne la photographie documentaire : son regard "extérieur" capte l’Amérique sous un angle inédit, mêlant esthétique imparfaite et narration visuelle, pour révéler la complexité sociale et culturelle du pays.

Il y a des artistes qui ne se contentent pas d’exceller dans leur discipline : ils la transforment. Robert Frank est de ceux-là. Sa photographie ne se limite pas à une prouesse technique ou à une esthétique nouvelle. Elle remet en question les fondements mêmes du documentaire visuel. Entre 1955 et 1957, ce jeune Suisse de 28 ans traverse les États-Unis et en rapporte une série d’images qui vont bouleverser les certitudes de son époque.

L’œil de l’étranger

L’exil a ceci de particulier qu’il affine le regard. Quand Frank débarque à New York en 1947, il est formé à la rigueur européenne, mais il découvre une Amérique dont il ignore les codes visuels. Cette position d’outsider devient une force : là où les photographes locaux voient le quotidien, lui perçoit l’étrangeté.

Son apprentissage auprès de figures comme Michael Wolgensinger ou Hermann Segesser l’a sensibilisé aux expérimentations de la Nouvelle Vision. Mais c’est la rencontre avec Walker Evans qui marque un tournant. Evans ne lui transmet pas seulement une manière de photographier, mais une éthique : celle d’un regard lucide, sans fard, sur la société.

Frank porte en lui une double culture — européenne et américaine — qui nourrit sa singularité. Il ne cherche pas à reproduire les codes du documentaire, il les interroge. Être étranger devient pour lui un outil de compréhension, une manière de voir autrement.

The Americans : un miroir brisé

Grâce à une bourse Guggenheim obtenue en 1955, Frank prend la route. Pendant deux ans, il photographie sans relâche : près de 28 000 clichés, dont seulement 83 seront retenus pour composer The Americans. Ce choix radical révèle déjà une vision : celle d’un livre pensé comme une œuvre cohérente, presque cinématographique.

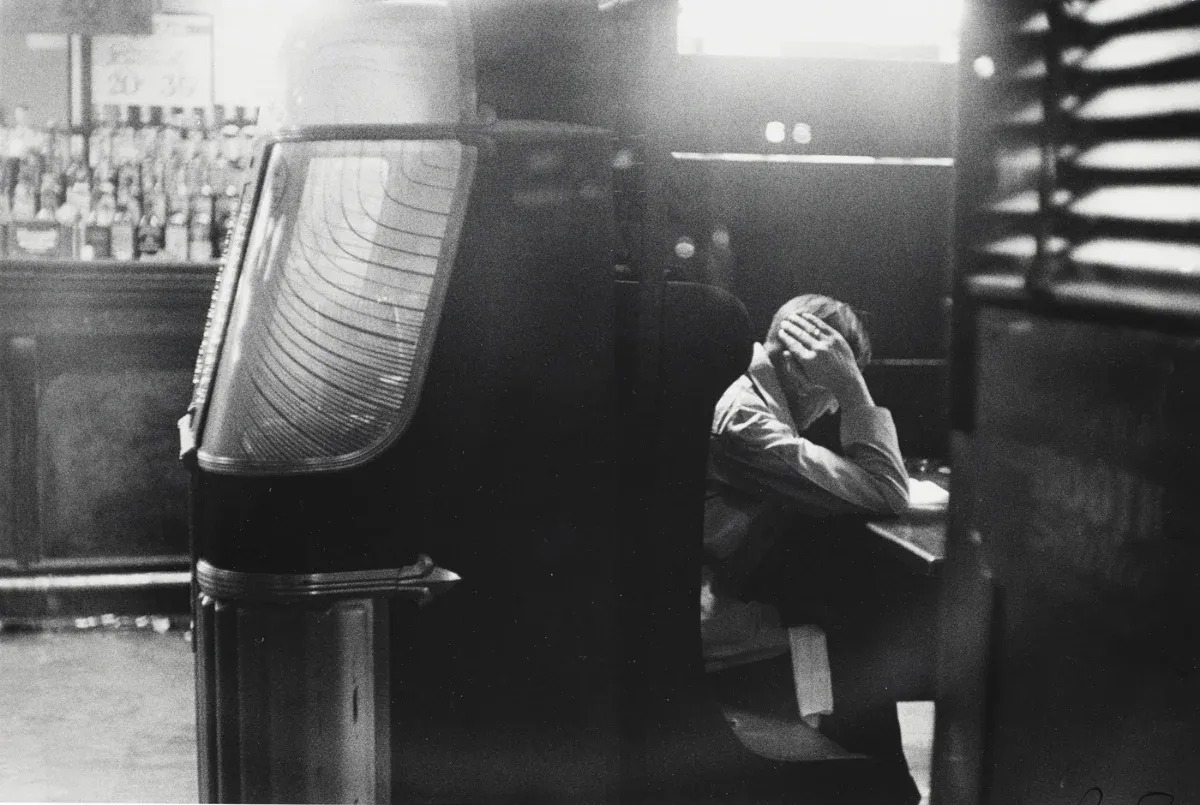

Publié d’abord en France en 1958, puis aux États-Unis en 1959, le livre choque. On lui reproche une vision sombre, trop critique, d’un pays en pleine euphorie économique. Mais Frank ne cherche pas à flatter. Il montre ce que beaucoup préfèrent ignorer : la ségrégation, la solitude, la standardisation des vies.

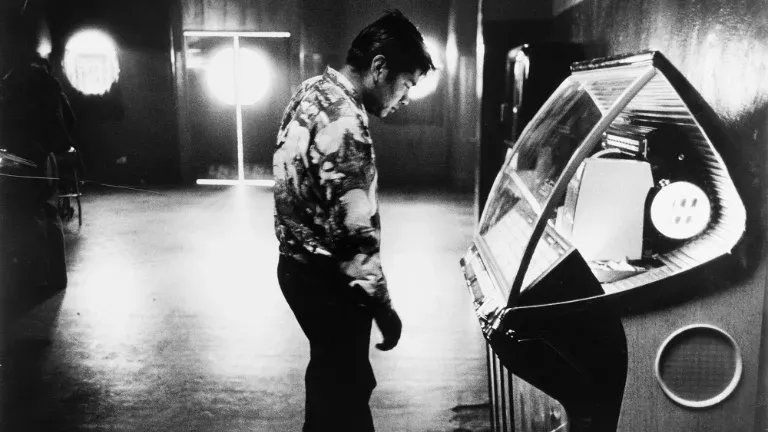

Son style tranche avec les conventions. Cadrages obliques, flous assumés, grain prononcé : tout semble "imparfait", mais tout fait sens. Cette esthétique de la faille traduit une époque instable, une réalité qui échappe aux formes figées.

Plus encore, Frank invente une narration visuelle. Chaque image dialogue avec la suivante, tisse un récit. Ce montage séquentiel influencera durablement la manière de concevoir les livres photographiques.

Une technique au service du regard

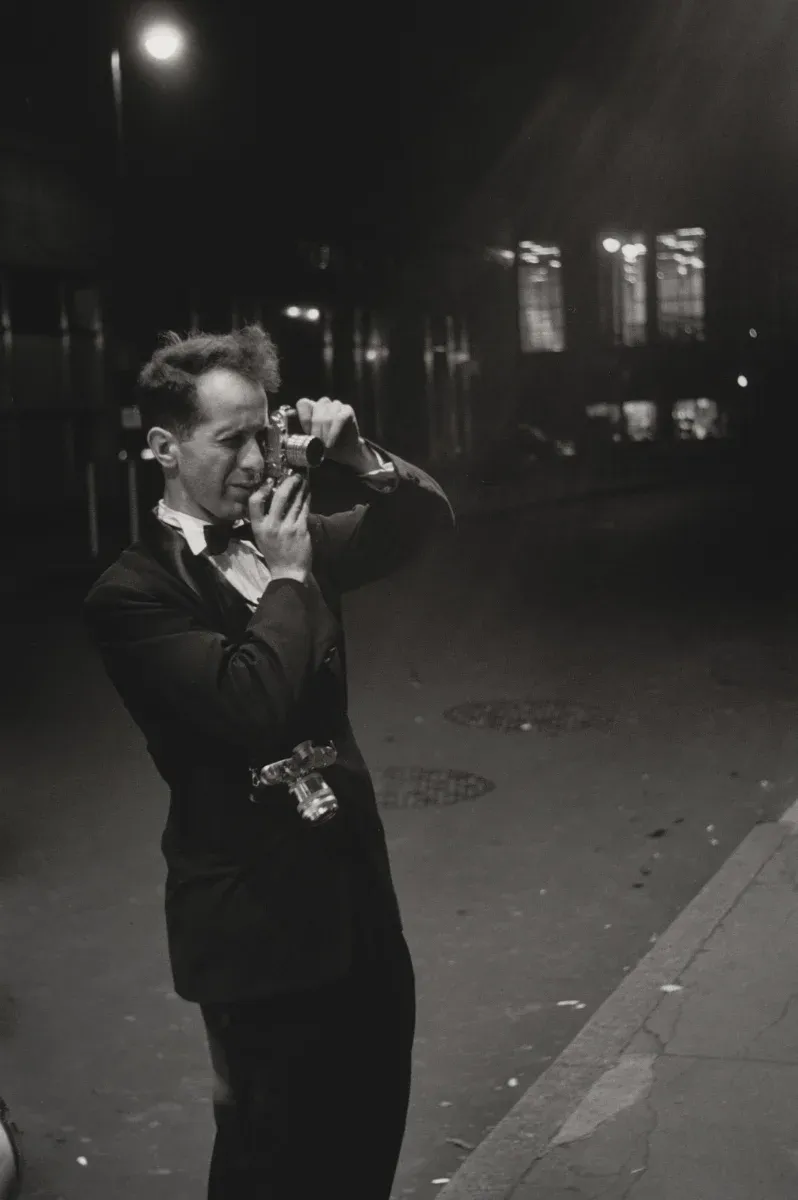

Frank travaille avec un Leica 35mm, appareil léger et discret, idéal pour capter l’instant sans le perturber. Ce choix technique n’est pas neutre : il permet des compositions spontanées, des perspectives inhabituelles, des premiers plans intrusifs qui accentuent l’étrangeté.

Il joue aussi avec la lumière, n’hésitant pas à photographier à contre-jour pour créer des silhouettes dramatiques. Le grain, loin d’être un défaut, devient une texture, une matière qui rend l’image presque tactile. Tout dans sa pratique vise, non pas seulement à saisir un moment, une situation, mais bien plutôt à en donner "l'impression".

Des héritiers dans le monde entier

L’influence de Frank dépasse largement les frontières américaines. Au Japon, Daido Moriyama découvre The Americans dans les années 1960 et s’en inspire pour développer son propre langage visuel, le fameux are, bure, boke — grain, flou, bougé — adapté à l’univers urbain de Tokyo.

En France, le collectif Tendance Floue revendique son héritage. Ces photographes privilégient l’engagement personnel à la neutralité journalistique, prolongeant la vision d’une photographie comme expression intime du réel.

Michael Ackerman, lui, incarne une filiation plus directe. Exilé comme Frank, il photographie les villes avec une même mélancolie, une même rugosité. Son travail, notamment End Time City, résonne comme un écho contemporain à The Americans.

Une révolution du documentaire

Frank ne se contente pas de changer la forme : il transforme le sens. Il rompt avec l’objectivité proclamée des années 1930-1940 et revendique une subjectivité assumée. Le photographe n’est plus un témoin neutre, il devient auteur.

Cette révolution dépasse la photographie. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de remise en cause des représentations dominantes. Frank anticipe les débats postmodernes sur la vérité, sur le regard, sur le pouvoir des images.

Son influence se retrouve chez Nan Goldin, Larry Clark, Wolfgang Tillmans… Tous prolongent cette idée d’un documentaire personnel, émotionnel, engagé.

Un regard toujours actuel

Ce qui rend l’œuvre de Frank si actuelle, ce n’est pas seulement son style ou sa technique. C’est sa capacité à révéler les tensions invisibles d’une société. L’Amérique qu’il photographie — consumériste, urbaine, fracturée — ressemble étrangement à celle d’aujourd’hui.

Chaque époque retrouve dans The Americans ses propres interrogations. Frank ne propose pas une recette, mais une méthode : regarder sans complaisance, chercher ce qui dérange, refuser les évidences.

Il a ouvert une voie encore praticable : celle d’une photographie subjective, critique, profondément humaine. Son héritage n’est pas un style, c’est une manière d’être au monde, une manière de voir.

Chronologie détaillée de Robert Frank

- 1924 : Naissance de Robert Frank le 9 novembre à Zurich, Suisse. Issu d’une famille juive commerçante, il grandit dans l’univers du magasin familial, ce qui aiguise très tôt son regard sur la vie quotidienne et l’observation des gestes simples.

- 1940-1946 : Apprentissage de la photographie en Suisse. Frank se forme auprès de plusieurs photographes locaux et commence à développer un style personnel, influencé par des figures comme Jakob Tuggener et Bill Brandt.

- 1947 : Installation aux États-Unis. Il s’établit à New York, où il travaille comme photographe indépendant pour des magazines tels que "Harper’s Bazaar". Cette période lui permet de s’immerger dans la scène artistique américaine et d’élargir sa vision photographique.

- 1950-1954 : Réalisation de divers reportages en Amérique latine et en Europe, qui affinent sa sensibilité et préparent le terrain pour son grand projet à venir.

- 1955-1956 : Voyage à travers les États-Unis pour "Les Américains". Grâce à une bourse de la Fondation Guggenheim, Frank parcourt 40 000 kilomètres traversant 30 états. Il photographie la société américaine sous toutes ses facettes, privilégiant l’authenticité et la spontanéité.

- 1958 : Publication de "Les Américains" en France, puis aux États-Unis en 1959. L’ouvrage est salué pour sa rupture avec les codes traditionnels du documentaire et son regard critique sur l’Amérique.

- 1959 : Premier film expérimental "Pull My Daisy", réalisé avec Jack Kerouac et Allen Ginsberg. Ce film, emblématique de la Beat Generation, marque le début de l’exploration cinématographique de Frank.

- 1960-2000 : Poursuite d’un travail photographique et cinématographique engagé. Frank réalise plusieurs films expérimentaux et continue la photographie, explorant des thèmes tels que l’identité, la solitude et la société. Parmi ses œuvres cinématographiques notables : "Me and My Brother" (1969) et "Cocksucker Blues" (1972).

- 1985 : Publication du livre "The Lines of My Hand", une rétrospective introspective sur sa vie et son travail, qui témoigne de son évolution artistique.

- 2000-2010 : Dernières expositions et publications majeures. Frank consacre ses dernières années à l’édition de ses archives et à la supervision d’expositions internationales, consolidant son héritage.

- 2019 : Décès à Inverness, Canada, le 9 septembre. Son influence sur la photographie moderne et l’art visuel reste considérable, tant par sa démarche engagée que par sa capacité à redéfinir les codes de la narration visuelle.

✔︎ MEP, Robert Frank

Explorez l’héritage vivant de Robert Frank

Plongez dans une série de 12 capsules exclusives qui dévoilent l’univers de Robert Frank : de ses débuts inspirés à Zurich à la réalisation du mythique "Les Américains", en passant par ses amitiés littéraires et ses prises de position radicales.

L’accès freemium est temporaire, alors laissez-vous tenter !

Accès freemium

Capsule 1 : Premiers pas et influences

C’est dans l’atmosphère feutrée du magasin de son père à Zurich que Robert Frank fait ses premiers pas dans l’univers de la photographie. Très jeune, il observe les clients, les objets, les gestes quotidiens, développant déjà un regard attentif sur le monde qui l’entoure.