Kourtney Roy, autofictions et mythologies visuelles

Née en 1981 dans le nord de l'Ontario, Kourtney Roy construit depuis vingt ans une œuvre photographique qui revisite l'autoportrait mis en scène. Entre références cinématographiques et exploration des espaces liminaux nord-américains, elle interroge les stéréotypes de genre et l'imaginaire culturel.

Née en 1981 à North Bay, dans le nord de l'Ontario, Kourtney Roy incarne cette génération de photographes qui ont su transformer l'autoportrait mis en scène en territoire d'exploration psychologique et culturelle. Issue d'une famille de camionneurs et de bûcherons, elle grandit entre deux mondes : les étés avec son père "cowboy" dans la wilderness de Colombie-Britannique, vie rude sans commodités modernes où le danger animal reste réel, et l'année scolaire avec sa mère dans une petite ville du nord ontarien. Cette enfance clivée, entre sauvagerie et domesticité, entre démesure géographique et banalité suburbaine, forge le regard particulier qu'elle portera sur les espaces liminaux et l'architecture vernaculaire nord-américaine.

Au jeu des influences et réminiscances, on jouerait sans fin avec Roy. Dans le désordre : Cindy Sherman évidemment, Guy Bourdin, Gregory Crewdson, Jeff Wall, Philip-Lorca diCorcia, Justine Kurland, Joel-Peter Witkin, William Eggleston pour la couleur saturée, Stephen Shore, Alec Soth, Todd Hido pour les paysages désolés, Talia Chetrit pour l'autoportrait trash-glamour, et toute la photographie narrative contemporaine qui flirte avec le cinéma. Évidemment ce n'est plus des influences, c'est une mouvance, avec des précurseurs, des épigones, des petits maîtres et des grands. Essayons de démêler cet écheveau.

Formation et émergence artistique

Roy arrive à la photographie par hasard. Inscrite à l'Emily Carr University of Art and Design de Vancouver en 2000 avec l'ambition de devenir peintre, elle découvre le médium photographique lors d'un cours optionnel en deuxième semestre. L'anecdote est savoureuse : elle se présente à l'entretien d'admission au département photo sans portfolio, uniquement avec quelques peintures estudiantines médiocres et l'aveu qu'elle prévoit de rejoindre un groupe de bluegrass pour l'été. Elle est acceptée.

Cette entrée fortuite dans la photographie révèle néanmoins une affinité profonde : Roy est séduite par "l'immédiateté et la sérialité" du médium, par sa nature indexicale qui garantit que ce qui est photographié a existé, ne serait-ce qu'un instant, devant l'objectif. Elle abandonne rapidement les exercices picturaux qui nécessitent des jours, voire des semaines, pour cette "médium étincelant et versatile".

Diplômée en 2004 en études médiatiques spécialisées en photographie, elle s'installe à Paris où elle complète sa formation à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts. Période de maturation : elle travaille pendant dix-huit mois comme assistante dans un studio photo parisien, observant les codes de la photographie de mode et publicitaire. C'est là qu'elle découvre véritablement l'œuvre de Guy Bourdin, dont les mises en scène obsessionnelles et fantasmagoriques lui ouvrent "un champ illimité". En 2007, elle se lance comme photographe indépendante, entamant ce qu'elle qualifie ironiquement de "longue et dolorous période de pénurie et de crapulence".

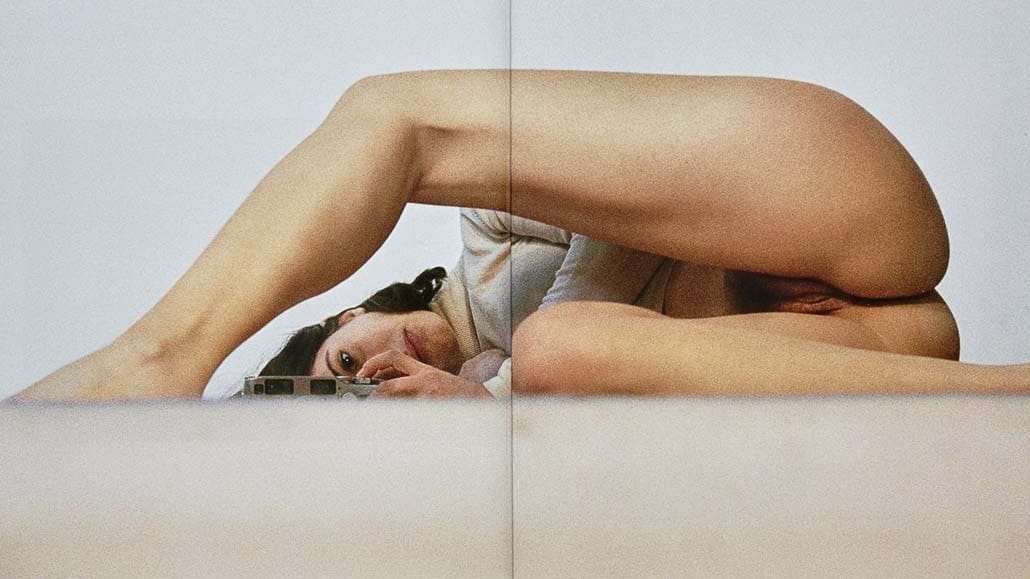

L'autoportrait comme méthodologie

Le recours à l'autoportrait, marque distinctive de son œuvre, relève initialement d'une stratégie de contournement. À l'université, déjà dans les années 2000, les questions de représentation et d'appropriation sont au centre des débats. En se photographiant elle-même, Roy évite les controverses liées à la représentation de l'autre, des corps et des identités hors de son propre milieu social, racial, économique.