Michael Ackerman : une photographie de rue viscérale

Michael Ackerman est un street photographer bien particulier puisque ce qu'il glane n'est rien d'autre que des instantanés d'états émotionnels.

Article modifié et augmenté le 16 septembre 2025

Dans l'univers de la photographie contemporaine, certains artistes parviennent à transcender la simple documentation du réel pour atteindre une vérité plus profonde, plus viscérale. Michael Ackerman fait partie de ces photographes dont l'objectif ne se contente pas de saisir l'instant, mais explore les territoires intimes de l'émotion humaine et de la solitude urbaine.

Né en 1967 à Tel Aviv, Ackerman développe très tôt une approche singulière de la photographie de rue. Contrairement aux maîtres du genre qui privilégient la netteté et la composition classique, il forge un langage visuel unique, caractérisé par le grain, le flou et les contrastes saisissants. Son travail ne documente pas seulement la réalité urbaine : il la ressent, la digère, la restitue avec une intensité qui révèle autant l'état intérieur du photographe que celui de ses sujets.

Une esthétique de l'émotion brute

L'œuvre d'Ackerman se distingue par une esthétique délibérément rugueuse qui fait de chaque image un territoire d'exploration émotionnelle. Son style, loin des canons traditionnels de la beauté photographique, privilégie l'authenticité du ressenti sur la perfection technique.

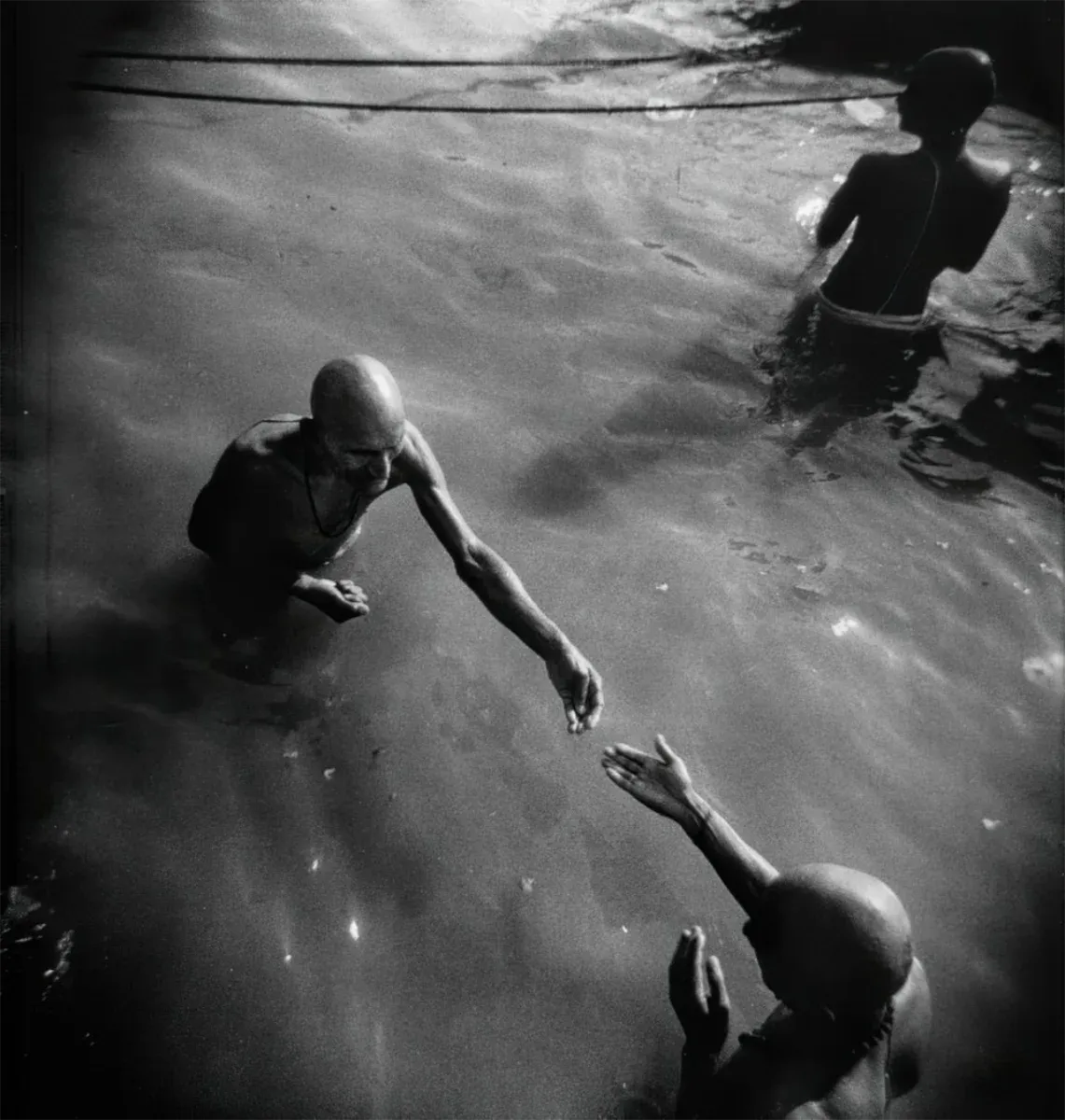

Le grain devient chez lui un langage à part entière. Ces particules de matière argentique qui parsèment ses images ne sont pas un défaut technique, mais une texture volontaire qui donne corps à l'émotion. Comme les empâtements d'un peintre expressionniste, le grain d'Ackerman révèle la matérialité de l'acte photographique et confère à ses images une présence physique troublante.

Le flou, autre caractéristique majeure de son travail, transcende la simple question de netteté pour devenir métaphore de l'incertitude existentielle. Ses personnages apparaissent souvent fantomatiques, saisis dans un mouvement qui les rend insaisissables. Cette technique confère à ses photographies une dimension onirique où la réalité vacille, questionnant notre perception du monde et de nous-mêmes.

Les contrastes exacerbés, enfin, créent des univers dramatiques où la lumière et l'ombre dialoguent avec violence. Ces oppositions brutales reflètent les tensions intérieures de l'homme contemporain, pris entre désir d'existence et angoisse du vide.

Thèmes récurrents : aliénation et fragilité humaine

L'œuvre d'Ackerman explore avec une acuité particulière les thèmes de l'aliénation moderne et de la fragilité humaine. Ses images révèlent un monde urbain où l'individu semble perpétuellement en quête d'une identité qui lui échappe.

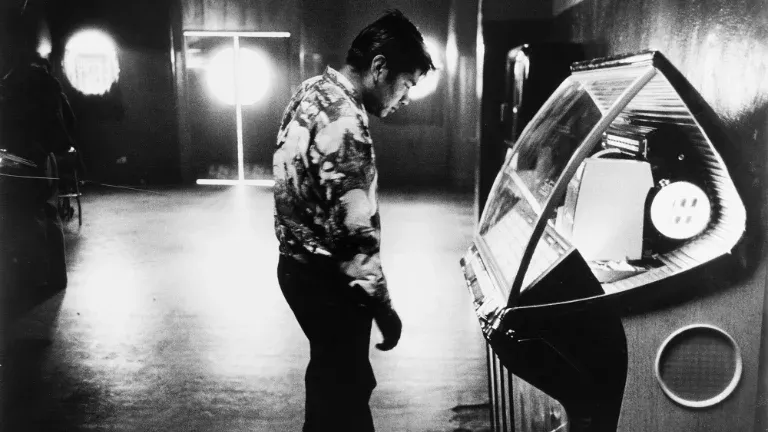

L'aliénation se manifeste dans ses cadrages serrés qui isolent les personnages de leur contexte, créant une impression d'enfermement psychologique. Ses sujets apparaissent souvent solitaires, perdus dans la masse urbaine, prisonniers d'une modernité qui les dépasse. Cette solitude n'est pas romantisée : elle est montrée dans sa crudité, sans complaisance ni voyeurisme.

La décadence urbaine constitue un autre motif central de son travail. Ackerman photographie les marges, les espaces délaissés, les architectures fatiguées qui témoignent d'un monde en mutation permanente. Ces décors ne sont jamais anecdotiques : ils fonctionnent comme des métaphores de l'état psychologique de l'homme contemporain.

La fragilité humaine traverse l'ensemble de son œuvre comme un fil rouge. Ses personnages portent sur leur visage et dans leur gestuelle les stigmates d'une époque anxiogène. Cette vulnérabilité, Ackerman la révèle sans jamais la trahir, maintenant une distance respectueuse qui protège la dignité de ses modèles.

Une filiation artistique complexe

Pour comprendre la singularité d'Ackerman, il convient de le situer dans la lignée des grands maîtres de la photographie de rue, tout en soulignant ce qui le distingue de ses illustres prédécesseurs.

Avec Daido Moriyama, il partage une approche viscérale de l'image urbaine et une esthétique du grain assumée. Comme le photographe japonais, Ackerman privilégie l'émotion sur la composition parfaite et fait du noir et blanc un territoire d'expression privilégié. Cependant, là où Moriyama explore l'énergie frénétique de Tokyo, Ackerman se concentre sur l'intimité des solitudes urbaines.

Vivian Maier et lui partagent une capacité à révéler l'extraordinaire dans l'ordinaire, mais leurs approches diffèrent fondamentalement. Maier maintient une distance documentaire qui préserve l'objectivité, tandis qu'Ackerman assume pleinement la subjectivité de son regard.

L'influence de Robert Frank se ressent dans cette volonté de dépasser le simple témoignage pour atteindre une vérité poétique. Comme l'auteur des "Américains", Ackerman développe un style personnel qui transcende les codes établis de la photographie de rue.

Avec Saul Leiter, il partage un goût pour l'abstraction et l'ambiguïté visuelle, bien que leurs univers chromatiques diffèrent radicalement.

Enfin, Anders Petersen et lui explorent tous deux les territoires de la marginalité avec empathie, mais Ackerman pousse plus loin l'expérimentation formelle.

Michael Ackerman et Philippe Grandrieux : Poétiques parallèles de la sensation

Dans le paysage artistique contemporain, certaines convergences esthétiques révèlent les préoccupations profondes d'une époque. Le rapprochement entre le travail du photographe Michael Ackerman et celui du cinéaste Philippe Grandrieux s'impose avec une évidence troublante, comme si ces deux créateurs avaient puisé aux mêmes sources souterraines de l'art contemporain.

L'urgence de la sensation

Philippe Grandrieux définit son approche par cette formule lapidaire : "Le cinéma est l'art de la sensation". Cette déclaration pourrait tout aussi bien s'appliquer au travail de Michael Ackerman, dont la pratique constitue une forme introvertie de photographie de rue, qui n'est que l'occasion d'une exaspération des sens et du regard. Chez l'un comme chez l'autre, l'objectif n'est plus de documenter ou de raconter, mais de transmettre une expérience sensorielle immédiate.

Cette convergence n'est pas fortuite. Elle témoigne d'une mutation profonde dans l'art de l'image, où la représentation cède le pas à la présentation pure de l'émotion. Chez Ackerman, le référent n'est ni la scène, ni les objets de la photographie mais les émotions produites par ces derniers, tandis que Grandrieux développe une approche inspirée de Deleuze qui cherche non pas à "reproduire ou inventer des formes, mais à capturer des forces".

Montage hallucinatoire et temporalité éclatée

L'analyse révèle que les images d'Ackerman ne prennent leurs réelles dimensions que dans les rebonds, rappels, filiations implicites. Il n'y a pas de scénario mais des moments "montés" en images fixes qui sont autant de facettes du photographe et de sa réception fiévreuse de la réalité. Cette logique du montage mental trouve son écho dans le cinéma de Grandrieux, où les personnages aux noms similaires – Madeleine, Hlène, Lenz, Lena – fonctionnent comme des "facettes de la même personnalité".

Cette approche fragmentaire révèle une conception particulière du temps et de l'identité. Ni linéaire ni stable, la temporalité devient chez ces deux artistes un flux mouvant où passé et présent se contaminent mutuellement. Chez Ackerman, "documentary and autobiography conspire with fiction and all dissolve into hallucination", créant cette porosité caractéristique entre réel et imaginaire.

La chair mise à nu

Au cœur de cette esthétique commune se dessine une obsession : celle du corps comme territoire d'exploration artistique. Grandrieux cherche à "ouvrir la nuit du corps, sa masse opaque, la chair", tandis qu'Ackerman développe une approche où la photographie devient le miroir déformant, presque expressionniste, des états émotionnels du photographe.

Cette corporéité de l'art n'est jamais gratuite. Elle s'inscrit dans une démarche philosophique qui interroge notre rapport à l'existence même. Grandrieux utilise la tension entre forces opposées pour créer l'énergie du film, "comme l'électricité entre deux pôles", révélant ainsi les contradictions fondamentales de l'expérience humaine.

Un cinéma photographique face à une photographie cinématographique

Philippe Grandrieux a produit autour des années 2000 un cinéma très proche de cette photographie. Dans le film intitulé "Sombre", il développe une tonalité photographique faite d'exacerbations et de catatonies qui offre des similitudes très instructives concernant le corpus d'Ackerman. Cette observation souligne l'interpénétration des médiums à l'œuvre chez ces deux créateurs.

Ackerman apparaît dès lors comme le photographe de plateau de sa propre dramaturgie, produisant non pas de la street photography surexcitée ou neurasthénique mais les instantanés d'un récit visuel oscillant entre exaltations et abattements. Inversement, Grandrieux développe un cinéma aux qualités photographiques, où chaque plan fonctionne comme un arrêt sur image chargé d'intensité émotionnelle.

L'héritage de la sensorialité excentrique : vers un art haptique

Ce parallèle entre Ackerman et Grandrieux trouve un éclairage théorique inattendu mais fructueux dans les recherches de Raoul Hausmann sur la "sensorialité excentrique". Le dadaïste berlinois avait dès les années 1920 imaginé une façon radicalement nouvelle d'appréhender le monde : plutôt que de séparer rigidement nos cinq sens comme le fait la pensée occidentale traditionnelle, il proposait un "mode d'aperception non mécaniste, outrepassant le sujet cartésien", c'est-à-dire une manière de percevoir où vue, toucher, ouïe se mélangent et se contaminent mutuellement. Son objectif était de créer "l'union de la forme et la matière, le corps et la nature, du visuel et du tactile dans un continuum sensoriel" - en somme, faire que regarder une image puisse procurer des sensations physiques, que l'œil devienne peau.

Cette vision préfigure remarquablement ce que réalisent, soixante-dix ans plus tard, Ackerman et Grandrieux dans leurs pratiques respectives. Chez le photographe américain, cette dimension "haptique" - c'est-à-dire tactile - se concrétise par des images au grain si prononcé qu'on croirait pouvoir les toucher, des contrastes si violents qu'ils agressent physiquement l'œil, des flous si voluptueux qu'ils évoquent la caresse. Sa méthode consistant à "photographier presque à l'aveugle" révèle cette volonté de dépasser la pure vision pour atteindre quelque chose de plus primitif, de plus charnel.

Grandrieux pousse cette logique encore plus loin dans le mouvement même de ses images. Quand il évoque "la nature du mouvement de la main" au cœur de son cinéma, il révèle comment ses caméras tremblées, ses panoramiques brutaux, ses montages syncopés font que regarder ses films devient une expérience physique : on ressent dans son corps les soubresauts de l'image, la violence des coupes, la sensualité des ralentis. Ses images saturées et parfois presque abstraites ne s'adressent plus seulement à notre intellect mais à notre système nerveux tout entier.

Tous deux accomplissent ainsi, sans le citer explicitement, le programme révolutionnaire du dadaïste : donner au monde "des signaux primordiaux nouveaux" en créant un art qui court-circuite nos habitudes perceptives. Leurs œuvres ne se contentent plus de représenter le monde, elles le font ressentir dans l'immédiateté de sensations qui court-circuitent la raison pour atteindre directement le corps.

Généalogie artistique partagée

Les références revendiquées par les deux artistes révèlent des affinités profondes. Ackerman évoque son admiration pour Cassavetes, Bacon, Rouault et Giacometti, soit des créateurs qui ont en commun d'avoir mis l'expression de l'émotion pure au centre de leur pratique. Cette filiation trouve son équivalent chez Grandrieux, dont l'œuvre s'inscrit dans la lignée "qui inclut De Sade, Blanchot, et Bataille ainsi que les post-structuralistes comme Gilles Deleuze".

L'absence comme révélateur

Si nos recherches n'ont pas révélé de citation explicite de Michael Ackerman mentionnant Philippe Grandrieux, cette absence même devient significative. Elle suggère que cette convergence esthétique relève moins d'une influence directe que d'une sensibilité commune à l'époque contemporaine. Tous deux participent d'un mouvement plus large qui voit l'art s'affranchir des contraintes narratives traditionnelles pour explorer les territoires les plus troubles de l'expérience humaine.

Cette parenté artistique témoigne d'une mutation profonde dans l'art de l'image : l'émergence d'une esthétique de l'immersion sensorielle qui privilégie l'expérience sur la représentation, l'émotion sur l'information, la chair sur l'idée. En cela, Ackerman et Grandrieux dessinent les contours d'un art véritablement contemporain, capable de saisir les complexités de notre rapport troublé au monde et à nous-mêmes.

Techniques photographiques : au-delà de l'image

Les techniques d'Ackerman ne relèvent pas du simple choix esthétique : elles constituent un système cohérent au service d'une vision du monde. Chaque procédé technique devient outil d'exploration psychologique.

Le grain, obtenu par l'usage de films haute sensibilité ou par des tirages poussés, fonctionne comme une signature émotionnelle. Cette texture granuleuse évoque la précarité de l'existence et confère aux images une matérialité qui les ancre dans le réel tout en les sublimant.

Le flou de bougé, loin d'être accidentel, traduit l'instabilité fondamentale de la condition humaine. Ces images tremblées suggèrent un monde en mouvement perpétuel où rien ne peut être saisi définitivement.

Les hauts contrastes créent des images dramatiques où les nuances disparaissent au profit d'oppositions franches. Cette radicalisation formelle reflète les tensions de l'époque contemporaine.

Le cadrage, enfin, privilégie les plans rapprochés et les angles inattendus qui désarçonnent le spectateur et l'obligent à reconsidérer sa perception habituelle de la réalité urbaine.

L'art à l'épreuve du sensible

Cette convergence entre Michael Ackerman et Philippe Grandrieux, éclairée par l'héritage de la sensorialité excentrique de Hausmann, révèle l'émergence d'un nouveau paradigme artistique au tournant du XXIe siècle. Au-delà de leurs médiums respectifs, ces créateurs participent d'une même révolution silencieuse : la réhabilitation du corps comme instrument de connaissance face à la dématérialisation croissante de notre époque.

Ackerman appartient à "cette génération qui sait ce que fut la photographie, qui ne la respecte pas, qui la fait éclater, jusqu'au grain, physiquement, et qui la plie à son envie de projeter sur le monde un point de vue, le sien, aussi radical qu'indéfendable, pour nous ouvrir les yeux". Cette transgression assumée des codes esthétiques traditionnels ne relève pas du simple iconoclasme : elle témoigne d'une urgence existentielle, celle de retrouver une relation authentique au réel dans un monde saturé d'images.

Quand Ackerman affirme que "ce qui disparaît l'intéresse", il ne fait pas qu'énoncer un principe esthétique mais révèle la dimension éthique de sa démarche. Face à l'accélération du temps et à la volatilité du présent, sa photographie haptique devient un acte de résistance : elle ralentit notre regard, l'oblige à s'attarder sur la texture du monde, sur cette "humanité, ni triste ni heureuse, qui dérive dans le flux du monde".

En réinventant les modalités de la perception artistique, Ackerman et Grandrieux nous rappellent que l'art authentique n'a jamais eu pour fonction de décorer l'existence mais de la révéler dans sa complexité troublante. Leur esthétique de la sensation pure redonne à l'art sa dimension primordiale : celle d'un révélateur d'humanité, capable de nous faire éprouver physiquement ce que nos concepts peinent à saisir. Dans un monde où l'image est devenue monnaie courante, ils nous rendent à l'évidence première : regarder peut encore être un acte bouleversant.

Michaël Ackerman et la Photographie Subjective

La révolution de l'intime

Née des cendres de la Seconde Guerre mondiale, la Photographie Subjective Allemande a rompu avec l'objectivité froide qui dominait alors. Dans une Europe traumatisée, cherchant de nouveaux langages pour exprimer l'indicible, les photographes allemands refusent la neutralité documentaire. Fini les compositions parfaites et la distance émotionnelle de la Nouvelle Objectivité : place à l'expression brute, à la vision personnelle, aux émotions du photographe qui transpercent chaque image.

Filiations et héritage contemporains de la Photographie Subjective