Nick Land, le chaud, le froid et le vivant

Faut-il accélérer le crash du capitalisme avec Nick Land ou constater son asphyxie lente ? Entre le "chaud" de l'apocalypse cybernétique et le "froid" du techno-féodalisme, une troisième voie existe. Baptiste Morizot nous invite à quitter l'autoroute pour pister le vivant.

Il existe une catégorie de penseurs qui opèrent aux frontières de la philosophie, là où le concept menace de se dissoudre dans la fiction ou le délire. Nick Land appartient à cette lignée dangereuse. Non pas par naïveté ou immaturité, mais par une volonté délibérée de pousser la logique du capitalisme et de la technologie jusqu'à son point de rupture. Si Wittgenstein cherchait à "montrer à la mouche l'issue de la bouteille à mouches", Land semble vouloir briser la bouteille, peu importe si la mouche survit à l'explosion.

Le Silence et le Hurlement : Deux Anti-Philosophies

Comparer Land à Wittgenstein peut sembler audacieux, mais la confrontation éclaire deux manières radicales de rejeter la philosophie académique traditionnelle. Tous deux diagnostiquent la métaphysique classique comme une impasse. Cependant, là où Wittgenstein opère une thérapeutique du langage, Land s'engage dans une viralité du concept.

Pour Wittgenstein, la maturité philosophique réside dans la reconnaissance des limites du langage. Le "silence" wittgensteinien n'est pas une démission, mais une éthique : respecter ce qui ne peut être dit (l'éthique, l'esthétique, le mystique) et pacifier notre rapport au monde en dissipant les faux problèmes. C'est une pensée de l'apaisement et du retour au "sol rugueux" de la vie ordinaire.

Land, à l'inverse, refuse cette pacification qu'il juge "humaniste" et défensive. Il ne veut pas guérir la pensée, il veut l'infecter. Pour lui, la limite kantienne de la raison n'est pas une protection, mais une prison qui nous masque la réalité du "Dehors" (le chaos, l'intelligence artificielle, l'indifférence cosmique). Là où Wittgenstein choisit le silence pour protéger l'humain, Land choisit le hurlement cybernétique pour annoncer son dépassement. Ce n'est pas un caprice d'enfant, c'est un pari métaphysique risqué : celui que l'intelligence n'a pas besoin de l'humain pour exister.

Bataille et Land : De la Transgression à la Dissolution

La filiation avec Georges Bataille est revendiquée par Land, notamment dans The Thirst for Annihilation, mais elle repose sur un glissement théorique majeur. Bataille pensait l'excès et la dépense au sein d'une dialectique humaine : la transgression a besoin de l'interdit pour exister, le sacré a besoin du profane. Il y a chez Bataille une quête d'expérience intérieure, tragique et souveraine.

Land radicalise Bataille en évacuant le sujet humain. Il remplace l'anthropologie par la thermodynamique. Pour Land, la "dépense" n'est pas un rituel social, mais une loi physique (l'entropie) que le capitalisme accélère. Il ne s'agit plus de transgresser la loi (acte encore trop humain), mais de laisser les flux du marché et de la technique dissoudre toute structure.

Cette position n'est pas "immature", elle est inhumaine par principe. Land adopte le point de vue du virus ou de la machine. C'est une forme de matérialisme absolu qui considère que l'humanité n'est qu'un substrat temporaire pour une intelligence supérieure en formation. La critique qu'on peut lui adresser n'est pas qu'il "joue", mais qu'il abdique toute possibilité d'action politique au profit d'un déterminisme technologique implacable.

Deleuze détourné : Vitalisme contre Thanatropisme

C'est sans doute dans sa lecture de Deleuze que Land se montre le plus redoutable et le plus controversé. Deleuze et Guattari ont théorisé la "déterritorialisation" (la libération des flux par le capitalisme), mais ils l'ont toujours assortie d'une prudence vitaliste. Pour Deleuze, il faut éviter la "ligne de mort", le point où la déstructuration devient pure destruction. L'objectif restait de créer de nouvelles formes de vie.

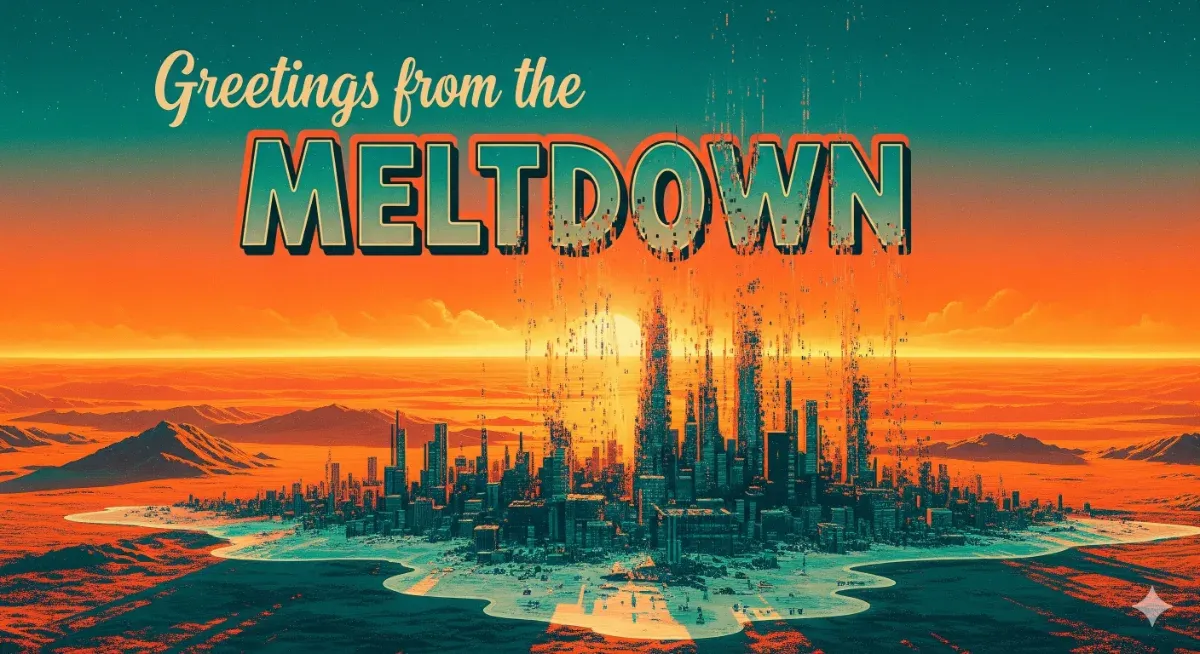

Land accuse Deleuze de lâcheté, ou du moins de conservatisme. Il fait sauter les garde-fous. Il interprète la déterritorialisation comme un processus qui doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort du sujet humain. C'est ce qu'il appelle le "Meltdown".

Là où Deleuze est un philosophe de la Vie (création, différence), Land devient le théoricien de la Pulsion de Mort (répétition, dissolution). Il ne "comprend pas mal" Deleuze ; il le retourne contre lui-même. Il transforme une philosophie de l'émancipation en une philosophie de l'extinction. Ce n'est pas une erreur de lecture, c'est une OPA hostile sur le corpus deleuzien.

Le Réalisme ou la Fascination ?

La véritable faiblesse de Land ne réside pas dans une psychologie défaillante, mais dans l'impasse de son "réalisme". Il prétend décrire le monde tel qu'il est vraiment (une machine froide gouvernée par la compétition et l'intelligence artificielle), débarrassé des illusions morales.

Cependant, cette posture finit par ressembler à une esthétisation de la catastrophe. En décrivant l'avènement du "Dieu-Machine" (le Capital) comme inéluctable, Land bascule du descriptif au performatif. Il ne fait pas qu'analyser l'accélération, il la désire. C'est ici que la critique politique est nécessaire : non pas pour le traiter de "lâche", mais pour souligner son fatalisme.

En affirmant qu'il n'y a "pas d'alternative" et que le seul choix est d'accélérer le crash, Land offre une justification intellectuelle sophistiquée à l'impuissance. C'est une pensée qui désarme toute résistance. Au lieu d'affronter la complexité de construire un monde technologique vivable (ce que tente par exemple la gauche accélérationniste ou l'écologie politique), Land propose une "sortie" (Exit) qui ressemble à une fuite en avant.

L'hypothèse froide : quand l'accélération rencontre l'asphyxie

La faiblesse la plus profonde de l'accélérationnisme landien ne réside peut-être pas dans son excès, mais dans son inadéquation croissante au réel. Land construit sa pensée sur l'idée d'une accélération continue, d'un capitalisme qui gagne sans cesse en vitesse et en puissance, jusqu'au point de rupture apocalyptique. Or, plusieurs analyses économiques et politiques contemporaines suggèrent un scénario inverse : celui d'un système qui s'enlise, se sclérose, et meurt lentement par asphyxie plutôt que par explosion.

Du profit à la rente : le retour du féodalisme numérique

Les travaux de Yanis Varoufakis sur le "techno-féodalisme" et ceux de Cédric Durand sur le capitalisme de rente offrent une lecture radicalement différente de notre moment historique. Leur argument repose sur une distinction fondamentale : le capitalisme classique se définit par la recherche du profit sur un marché concurrentiel, tandis que le système actuel privilégie la rente, c'est-à-dire le prélèvement d'un tribut sur une position dominante acquise.

Les géants technologiques – Amazon, Google, Apple, Meta – ne cherchent plus à innover pour conquérir des parts de marché dans une compétition ouverte. Ils possèdent les infrastructures (les plateformes) et taxent tous ceux qui doivent passer par elles. Amazon ne vend pas seulement des produits, il loue l'accès au marché lui-même. Google ne se contente pas de fournir des services, il contrôle les portes d'accès à l'information numérique. Ces entreprises fonctionnent comme des seigneurs féodaux qui prélèvent une dîme sur toute activité se déroulant sur leurs terres.

Cette transformation contredit frontalement le récit accélérationniste. Land imagine un capitalisme qui se radicalise, qui devient toujours plus compétitif, plus violent, plus déterritorialisé. Mais le techno-féodalisme décrit l'inverse : un système qui se fige, qui se territorialise autour de quelques monopoles, qui étouffe la compétition plutôt que de l'exacerber. Nous ne sommes pas des sujets accélérés vers un futur post-humain, nous sommes des serfs numériques travaillant sur les domaines de nouveaux seigneurs.

La baisse tendancielle et l'auto-cannibalisme du capital

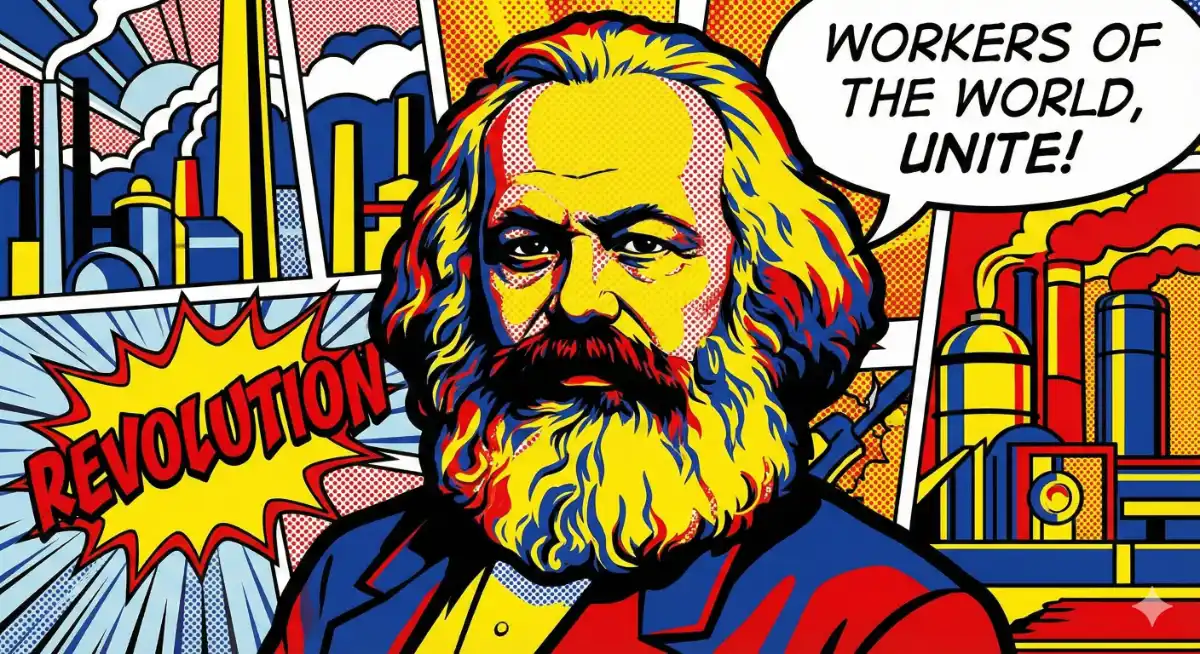

La critique de la valeur, développée notamment par Robert Kurz et le courant de la Wertkritik, offre une autre perspective sur l'impasse contemporaine. Reprenant et radicalisant l'analyse marxiste de la baisse tendancielle du taux de profit, cette approche identifie un paradoxe fondamental de l'automatisation.

Si, comme le pose Marx, seul le travail humain vivant crée de la valeur (plus-value), alors l'automatisation progressive de la production signifie que le système approche asymptotiquement d'un point où valeur égale zéro. Le capital ne "produit" plus au sens traditionnel, il se nourrit de lui-même dans une spirale qui ne peut que mener à l'effondrement.

La stagnation séculaire et la lente annulation du futur

L'hypothèse de la stagnation séculaire décrit un monde où la croissance réelle est durablement affaiblie malgré les innovations technologiques. Mark Fisher, ancien collaborateur et admirateur devenu critique de Land, a conceptualisé cette situation comme la "lente annulation du futur". Nous vivons dans une éternité du présent où plus rien de vraiment nouveau n'émerge.

Chaud contre froid : deux eschatologies incompatibles

Le scénario landien est un scénario chaud. Le système accélère sans cesse jusqu'à traverser son propre mur à 300 km/h. C'est une mort par excès d'énergie. Le scénario de l'asphyxie est un scénario froid. Le système est pris dans un embouteillage infini. C'est une mort par saturation.

Le piège dialectique : un faux problème philosophique

Mais voici où la pensée doit opérer un tournant décisif. La confrontation entre le "chaud" et le "froid", entre l'apocalypse landienne et la putréfaction sénile, ressemble à un mouvement dialectique classique : thèse, antithèse, et l'on attend la synthèse. Or, cette attente elle-même constitue un piège philosophique.

Wittgenstein nous a appris à reconnaître les "problèmes philosophiques" qui n'en sont pas vraiment. Ce sont des crampes mentales produites par le langage lui-même, des questions qui semblent profondes mais qui se dissolvent quand on examine de plus près le fonctionnement réel de nos concepts. La question "le capitalisme mourra-t-il dans l'explosion ou dans la putréfaction ?" appartient à cette catégorie de pseudo-problèmes.

Pourquoi ? Parce qu'elle présuppose que le capitalisme est une entité suffisamment unifiée pour "mourir" d'une manière ou d'une autre. Elle présuppose qu'il existe un "système" qui aurait une trajectoire déterminée, une essence qui se déploierait selon une logique interne. C'est une réification, une transformation d'un ensemble de pratiques et de relations en une substance métaphysique.

En réalité, ce que nous nommons "capitalisme" n'est qu'un faisceau de pratiques économiques, sociales, techniques, qui évoluent de manière hétérogène. Certains secteurs peuvent s'accélérer tandis que d'autres stagnent. Certains territoires peuvent connaître l'innovation explosive tandis que d'autres sombrent dans la rente. Il n'y a pas un "destin" du capitalisme, il y a des milliers de devenirs enchevêtrés, de temporalités contradictoires, de dynamiques locales.

Le débat chaud/froid nous enferme dans une alternative spéculative qui nous empêche de voir ce qui se passe réellement : un monde où coexistent des zones d'innovation frénétique et des déserts économiques, des bulles technologiques et des industries zombies, des centres hyper-connectés et des périphéries abandonnées. La question n'est pas de savoir quel scénario "gagnera", mais de comprendre comment naviguer dans cette hétérogénéité.

Plus encore, ce débat partage avec Land un même présupposé mortifère : l'idée que ce qui importe, c'est le destin d'une abstraction nommée "le capitalisme" ou "le système". Que cette fin soit chaude ou froide, spectaculaire ou sordide, on reste prisonnier d'une eschatologie. On attend la fin. On spécule sur la manière dont elle arrivera. Et pendant ce temps, on néglige ce qui se passe vraiment, ici et maintenant, dans le monde concret.

La troisième voie n'est pas une synthèse : le retour au sol rugueux du vivant

Face à ce piège dialectique, la pensée de Baptiste Morizot ne propose pas une synthèse. Elle n'essaie pas de réconcilier le chaud et le froid dans une vision plus haute. Elle opère un mouvement bien plus radical : elle change complètement de terrain. Elle refuse de jouer le jeu des eschatologies pour revenir à ce que Wittgenstein appelait "le sol rugueux" – c'est-à-dire à la texture concrète de la vie telle qu'elle se vit.

Ce geste n'est pas une simple esquive. C'est un acte de maturité philosophique. Morizot nous rappelle que pendant que nous débattons de l'apocalypse du capitalisme ou de sa putréfaction, il existe un processus bien plus ancien, bien plus puissant, et bien plus certain qui se déroule : la vie du vivant sur cette planète.

Le vivant ne se soucie pas de nos eschatologies économiques. Il poursuit ses propres dynamiques, ses propres devenirs. Et contrairement au capitalisme dont l'existence même est discutable (quand a-t-il commencé ? quand finira-t-il ?), le vivant est une réalité incontestable. Il précède nos systèmes économiques de plusieurs milliards d'années. Il leur survivra, d'une manière ou d'une autre.

Dire cela n'est pas verser dans l'optimisme béat. C'est reconnaître un fait : l'avenir appartient au vivant, avec ou sans l'humanité. Cette phrase peut sembler terrible, mais elle est aussi profondément libératrice. Elle nous sort de la fausse alternative entre l'accélérationnisme et le nihilisme pour nous ramener à une question beaucoup plus concrète : quelle place voulons-nous occuper dans ce vivant ? Voulons-nous en faire partie ou nous en exclure ?

Le "Dehors" réhabilité : ni Cthulhu ni Bambi

La confrontation entre Land et Morizot se cristallise autour de leur rapport radicalement opposé à ce qui n'est pas humain – ce que Land nomme le "Dehors".

Pour Land, le Dehors est fondamentalement hostile. C'est le cosmos lovecraftien, indifférent et destructeur. Face à cette horreur cosmique, Land propose une stratégie de fuite en avant : fusionner avec la machine, devenir soi-même inhumain pour échapper à la vulnérabilité de la chair. C'est une forme de trahison préventive de sa propre espèce, motivée par la terreur.

Morizot refuse cette vision tout autant qu'il refuse son inverse – la nature disneyfiée, bienveillante et maternelle. Le loup n'est ni Cthulhu ni Bambi. Il est simplement un autre vivant, avec ses propres besoins, ses propres stratégies, sa propre intelligence. Il n'est pas là "pour nous" – ni pour nous manger, ni pour nous réconforter. Il est là pour lui-même, et c'est précisément cela qui le rend intéressant.

Cette perspective ouvre une possibilité que ni Land ni ses critiques n'envisagent : celle de la cohabitation diplomatique. Le vivant n'est pas un ennemi à vaincre ni un paradis perdu à retrouver. C'est un partenaire avec lequel négocier, un interlocuteur dont il faut apprendre la langue.

L'art du pistage : une technique de l'attention

Morizot réhabilite une pratique ancestrale : le pistage. Pister un animal, ce n'est pas le dominer ni fusionner mystiquement avec lui. C'est développer une attention technique aux signes qu'il laisse dans l'environnement. C'est comprendre sa logique sans prétendre l'absorber.

Cette pratique offre un modèle pour notre rapport au non-humain qui échappe complètement au cadre Land/anti-Land. Là où Land veut dissoudre l'humain dans le flux technologique, là où ses critiques veulent préserver une humanité intacte, Morizot propose d'enrichir l'humain en augmentant sa sensibilité aux autres formes de vie.

Ce n'est pas une régression vers un état de nature mythique. Le pistage est une technique sophistiquée qui demande des années d'apprentissage. C'est une forme d'intelligence, différente de l'intelligence algorithmique mais non moins puissante. C'est une manière d'être intelligent qui n'a pas besoin de nier le corps, les sens, la vulnérabilité.

Politique des communs multispécifiques : au-delà du féodalisme et de l'apocalypse

La pensée de Morizot a des implications politiques directes qui court-circuitent le débat entre accélération et stagnation.

Face au techno-féodalisme – cette appropriation unilatérale du monde par quelques oligarques technologiques – Morizot propose non pas l'accélération vers un crash salvateur, mais la reconnaissance que la propriété est toujours déjà partagée. Le territoire que possède juridiquement un agriculteur est aussi le territoire de chasse du renard, le bassin versant où vivent les amphibiens, le sol travaillé par les bactéries. Cette multiplicité d'usagers ne peut être réduite à un seul propriétaire.

Cette perspective ouvre la possibilité d'une politique des communs qui ne soit pas seulement humaine. Au lieu de nous demander si le système capitaliste va exploser ou pourrir, nous pouvons nous demander : comment organiser l'usage partagé des territoires entre humains et non-humains ? Comment négocier avec les autres usagers ? Comment créer des règles qui prennent en compte les besoins de tous ?

Ce n'est pas moins radical que l'accélérationnisme landien. C'est même probablement plus radical, car cela exige de repenser entièrement nos catégories juridiques, économiques, politiques. Mais c'est radical d'une manière productive, constructive, qui ouvre des possibilités d'action concrète.

Sauver Deleuze de ses héritiers

Morizot accomplit ici un geste philosophique crucial : il sauve Deleuze à la fois de Land et de l'asphyxie.

Land avait transformé le "devenir" deleuzien en "devenir-machine" – une soustraction de l'humanité pour atteindre la froide efficacité de l'algorithme. C'est une descente vers l'inorganique, une négation de la vie au nom de l'intelligence pure.

Morizot retrouve le sens original du "devenir-animal" deleuzien : non pas une soustraction mais une addition. On garde son humanité, mais on y ajoute d'autres perspectives. On apprend à percevoir comme le loup perçoit, sans cesser d'être humain. On élargit son spectre de sensibilité plutôt que de le réduire.

C'est ce que Deleuze appelait la "ligne de fuite" – non pas la ligne de mort que cherche Land, mais une ligne de vie qui nous emmène ailleurs sans nous détruire. La déterritorialisation n'est pas obligée de finir en apocalypse. Elle peut être une aventure joyeuse de reconnexion avec ce qui nous entoure.

Cette lecture de Deleuze réhabilite son vitalisme originel. Deleuze n'était pas un penseur de la mort et de la dissolution, mais de la vie et de la création. Son concept d'intensité ne désigne pas la violence destructrice, mais la force créatrice de ce qui émerge. Land a inversé tous les signes, transformant une philosophie de l'affirmation en une philosophie de la négation.

L'inexploré est ici : réponse à la stagnation

L'hypothèse de la stagnation séculaire – cette idée que plus rien de nouveau n'émerge, que nous vivons la fin de l'histoire – repose sur une myopie profonde. Elle ne voit d'innovation que dans les gadgets technologiques et les structures économiques. Elle est aveugle à la vastitude de ce qui nous entoure.

Morizot oppose à cette myopie un constat simple mais vertigineux : nous sommes des ignorants. Nous vivons sur une planète dont nous ignorons le fonctionnement intime de 90% des espèces. Nous ne savons presque rien des communications chimiques entre les plantes, des réseaux mycorhiziens qui connectent les forêts, des intelligences distribuées des colonies d'insectes. Le monde est plein de mystères, mais nous avons cessé de les voir parce que nous cherchons l'inexploré dans l'espace ou dans le cyberespace.

Cette perspective offre une réponse puissante à l'ennui contemporain. Il n'y a pas besoin d'aller sur Mars ou dans le Métavers pour trouver de l'inconnu. L'inconnu est dans la forêt d'à côté, dans le sol sous nos pieds, dans les relations entre les êtres qui nous entourent. Mais cet inconnu exige un autre type d'attention que celui que nous avons cultivé. Il exige de ralentir plutôt que d'accélérer, d'observer plutôt que de consommer, de comprendre plutôt que d'exploiter.

Morizot réintroduit de la profondeur et du mystère dans le monde matériel. Là où le capitalisme ne voit que des ressources à extraire, là où l'accélérationnisme ne voit qu'un substrat à dépasser, là où la stagnation ne voit qu'un monde épuisé, Morizot voit un univers qui reste largement inexploré, riche de possibilités que nous n'avons pas encore imaginées.

Le chantier de la métamorphose

Si l'on devait caractériser ces trois positions – l'accélérationnisme landien, l'hypothèse de l'asphyxie, et la perspective du vivant – on pourrait dire :

Land est le philosophe de la Mort Thermique. Il annonce la fin par excès d'énergie, le moment où tout s'embrase dans une conflagration finale. C'est une eschatologie, un récit sur la fin des temps.

L'asphyxie est le scénario du Coma. Le monde continue d'exister, mais il est cliniquement mort. Il n'y a plus de dynamique réelle, juste la répétition mécanique de processus qui ne mènent nulle part. C'est une anti-eschatologie, l'absence de fin qui est pire que la fin elle-même.

Morizot est le philosophe de la Métamorphose. Il ne parle ni de fin ni de stagnation, mais de transformation continue. Le vivant ne cesse jamais de se réinventer, de créer de nouvelles formes, de nouvelles relations. Ce qui meurt nourrit ce qui naît. Ce qui disparaît fait place à autre chose.

La métamorphose n'est pas une synthèse dialectique qui réconcilierait l'accélération et la stagnation. C'est un autre type de processus, qui ne se soucie pas de cette alternative. La chenille qui devient papillon ne résout pas une contradiction. Elle change simplement de forme, parce que c'est ce que fait le vivant.

L'avenir avec ou sans nous

La maturité philosophique consiste peut-être à accepter cette vérité difficile : l'avenir appartient au vivant, avec ou sans l'humanité. Ce n'est ni une menace ni une promesse. C'est un fait.

L'humanité peut choisir de s'exclure de cet avenir. Elle peut choisir l'apocalypse technologique de Land, ou l'enlisement dans un système sénile, ou n'importe quelle autre forme d'autodestruction. Le vivant continuera. Les bactéries prospéreront sur nos ruines. De nouvelles formes émergent. La vie trouvera toujours un chemin.

Mais l'humanité peut aussi choisir de participer à cet avenir. Non pas en dominant le vivant, non pas en fusionnant avec les machines pour échapper à notre condition biologique, mais en apprenant à cohabiter, à négocier, à construire des relations durables avec les autres formes de vie qui partagent cette planète.

Ce choix exige un certain courage. Le courage de renoncer aux eschatologies consolantes – qu'elles promettent l'apocalypse glorieuse ou la fin douce de l'histoire. Le courage d'accepter que nous ne sommes qu'une espèce parmi d'autres, pas particulièrement importante à l'échelle du vivant. Le courage de construire patiemment, sans garantie de succès, des formes de vie plus supportables.

C'est ce que Morizot nomme la "diplomatie" – l'art de négocier avec des partenaires qui ne partagent pas notre langage, nos valeurs, nos objectifs. C'est difficile. C'est précaire. Cela n'offre aucune certitude. Mais c'est peut-être la seule voie adulte qui nous reste.

Face aux prophètes de l'apocalypse et aux témoins de la putréfaction, face à ceux qui célèbrent la fin et à ceux qui pleurent l'ennui, Morizot propose quelque chose de plus simple et de plus difficile à la fois : prêter attention. Regarder ce qui vit. Écouter ce qui grouille. Apprendre les langues que nous ne parlons pas encore.

"Nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas finis, et nous avons des alliés partout si nous apprenons leur langue." Cette phrase résume peut-être le mieux ce que Morizot oppose aux eschatologies contemporaines. Ce n'est pas un optimisme naïf. C'est un réalisme biologique. La vie est partout, diverse, créative, résiliente. Nous pouvons choisir d'en faire partie ou nous pouvons choisir de nous en exclure.

La philosophie, dans sa vocation la plus haute, n'est peut-être pas de prophétiser la fin ou de déplorer la stagnation. Elle est peut-être simplement d'aider à vivre – à vivre mieux, à vivre ensemble, à vivre parmi les autres vivants. C'est moins spectaculaire que l'apocalypse landienne. C'est moins intellectuellement satisfaisant que le diagnostic d'une fin de l'histoire. Mais c'est probablement plus important.

L'avenir se joue non pas dans les spéculations sur le destin du capitalisme, mais dans les milliers de manières concrètes dont nous réorganisons nos relations avec les autres vivants. Dans les agriculteurs qui réapprennent à travailler avec le sol plutôt que contre lui. Dans les urbanistes qui créent des passages pour la faune. Dans les juristes qui inventent des statuts pour les écosystèmes. Dans tous ceux qui, plutôt que d'attendre l'apocalypse ou de déplorer la stagnation, construisent patiemment des formes de vie habitables.

C'est un immense chantier. Il n'a rien de spectaculaire. Il ne se résume pas en une formule choc. Il exige du temps, de la patience, de l'attention. Mais c'est peut-être précisément cela, la maturité : comprendre que les vraies transformations sont lentes, locales, fragiles. Et que c'est précisément pour cela qu'elles importent.

Le débat entre le chaud et le froid était un piège. La vraie question n'a jamais été de savoir comment le système mourrait. La vraie question est : comment voulons-nous vivre ?

Illustrations : Conception, Artefields | « Fait » par Nano Banana (ne se mange pas, ère : pré-transhumanisme, Ex Statistica)