Pop Art : quand la culture de masse devient œuvre d'art

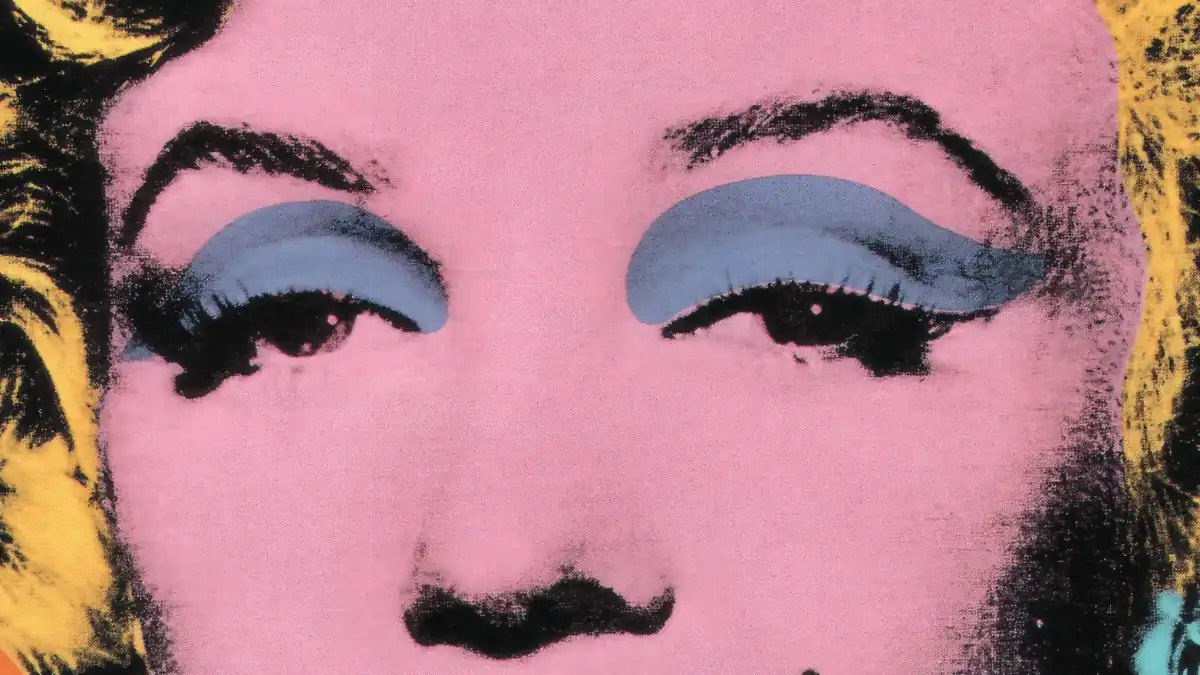

Le Pop Art transforme les objets du quotidien en œuvres d'art. Né dans les années 1950, ce mouvement s'approprie les codes de la publicité, de la consommation et des médias de masse. Warhol, Lichtenstein et leurs contemporains effacent la frontière entre art savant et culture populaire.

Pop Art, synthèse

Article analysant le Pop Art comme mouvement artistique transformant la culture de masse en œuvre d'art. Contexte : années 1950, appropriation des codes publicitaires et consuméristes. Figures clés : Warhol, Lichtenstein, Oldenburg. Enjeu : abolition de la frontière entre art savant et culture populaire. Pertinence : interroge le statut de l'image et de l'objet dans la société contemporaine.

L'hiver 1952-1953 marque un tournant silencieux dans l'histoire de l'art. Loin des grandes galeries parisiennes et new-yorkaises, un groupe d'intellectuels se réunit régulièrement à l'Institut d'Art Contemporain de Londres. Artistes, architectes, critiques et écrivains composent l'Independent Group, un collectif déterminé à dynamiter les conventions modernistes qui étouffent la création. Parmi eux : Eduardo Paolozzi, Richard Hamilton, Nigel Henderson, le critique Lawrence Alloway, l'architecte Rayner Banham, et le couple Alison et Peter Smithson. Personne ne se doute encore que ces rencontres vont accoucher d'une révolution esthétique majeure.

Les racines londoniennes d'une révolution visuelle

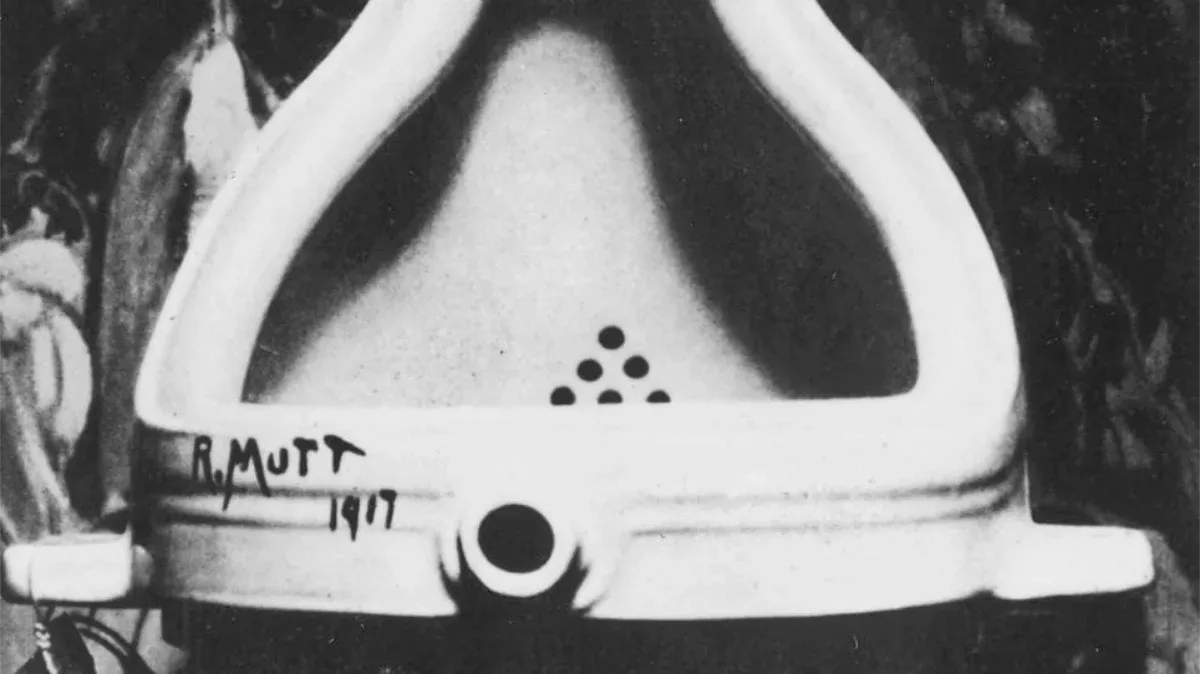

La première bombe explose lors d'une séance devenue légendaire. Paolozzi projette "BUNK!", une série de collages assemblés à partir de magazines américains qu'il a collectés durant son séjour parisien entre 1947 et 1949. Publicités criardes, bandes dessinées, pin-ups, appareils électroménagers rutilants – tout ce que la haute culture méprise s'étale sur les murs de l'ICA. Son collage "I was a Rich Man's Plaything" de 1947 contient déjà le mot "pop", faisant de Paolozzi le prophète involontaire du mouvement à venir.

L'approche de l'Independent Group tranche radicalement avec l'attitude élitiste dominante. Lawrence Alloway le résume sans ambages : "Nous ne ressentions aucune aversion pour la culture commerciale, contrairement à la plupart des intellectuels, mais l'acceptions comme un fait, la discutions en détail et la consommions avec enthousiasme." Cette acceptation sans complexe de la culture populaire constitue le socle philosophique du pop art britannique.

L'exposition "This is Tomorrow" à la Whitechapel Gallery en 1956 propulse le groupe sur la scène internationale. Le mouvement possède désormais son manifeste visuel et son nom – même si le terme "pop art" ne sera officialisé que lors d'un symposium au Museum of Modern Art quelques années plus tard.

L'explosion américaine : quand New York s'empare du pop

Pendant que les Britanniques théorisent, l'Amérique produit. À la fin des années 1950, une génération d'artistes américains s'attaque frontalement à l'expressionnisme abstrait qui domine la scène new-yorkaise. Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Roy Lichtenstein, Andy Warhol – ces noms vont redéfinir ce que signifie "faire de l'art" dans une société de consommation triomphante.

La différence d'approche entre les deux rives de l'Atlantique saute aux yeux. Les artistes britanniques observent la culture américaine avec distance, y mêlant romantisme et ironie. Les Américains, eux, baignent quotidiennement dans ce bouillon commercial. Leurs œuvres frappent plus fort, avec une audace et une agressivité que leurs homologues européens n'ont pas. La publicité américaine a déjà pillé l'art moderne, intégrant ses codes avec une sophistication redoutable. Les artistes doivent donc pousser encore plus loin pour se démarquer du déluge publicitaire.

L'Amérique d'après-guerre nage dans l'opulence. Les supermarchés débordent, la télévision colonise les salons, les magazines inondent les kiosques. Cette profusion devient le terrain de jeu des artistes pop. Lichtenstein agrandit des cases de comics jusqu'à l'absurde, reproduisant méticuleusement à la main les points Ben-Day normalement générés mécaniquement. Warhol sérigraphie des boîtes de soupe Campbell et des bouteilles de Coca-Cola avec une indifférence calculée qui déstabilise.

La guerre contre l'expressionnisme abstrait

Le pop art ne surgit pas du néant. Il se construit en opposition directe à l'expressionnisme abstrait qui règne en maître. Jackson Pollock et Willem de Kooning plongent dans les profondeurs de la psyché, cherchant à exprimer l'âme humaine par des gestes violents et spontanés. Les artistes pop, eux, tournent résolument le dos à cette introspection tourmentée pour embrasser la surface brillante du monde contemporain.