Richard Avedon et In the American West : un portrait sans fard

Richard Avedon a transformé le portrait photographique. De la mode à In the American West, il a interrogé la place du visage dans la société américaine. Analyse accessible, entre contexte et histoire de l’art.

Biographie rapide de Richard Avedon

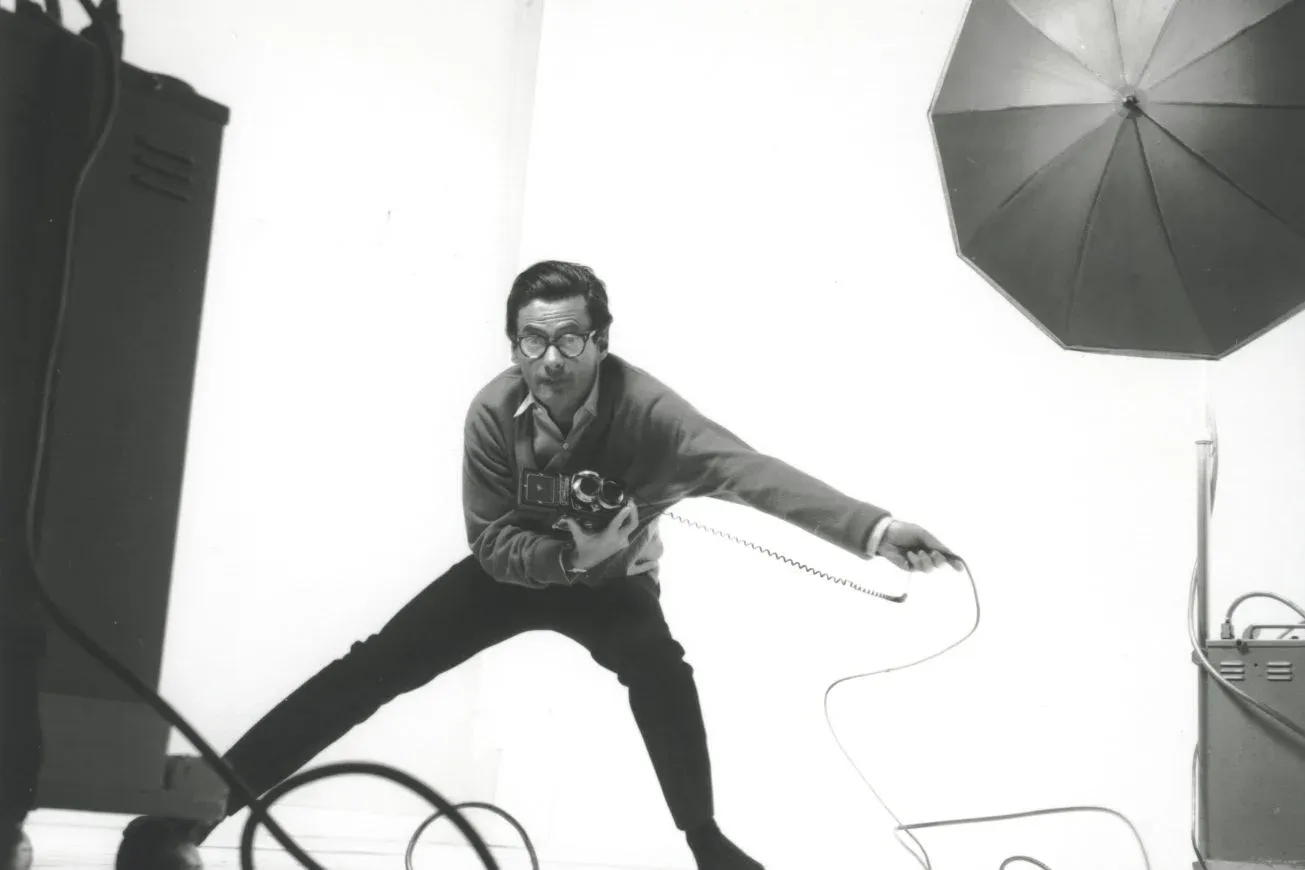

Richard Avedon naît en 1923 à New York. Son père tient un magasin de vêtements sur la Cinquième Avenue, sa mère l’accompagne souvent au musée. L’enfance est marquée par un double héritage : l’univers marchand et la fréquentation précoce de la culture. À l’école, il se passionne pour la photographie. Durant la guerre, il sert dans la marine marchande et photographie les marins pour leurs papiers d’identité. Des milliers de portraits pris à la chaîne forment un apprentissage empirique, rapide, sans mise en scène, qui marquera son rapport au visage.

À son retour, il étudie brièvement à la New School auprès d’Alexey Brodovitch, directeur artistique de Harper’s Bazaar. Très vite, il est embauché comme photographe de mode. Ses images se distinguent des poses figées qui dominaient jusque-là : il demande aux modèles de rire, de marcher, de danser. Il introduit du mouvement, de la spontanéité. Il photographie pour Vogue, Look, Life. Dans les années 1950 et 1960, il réalise des portraits de Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, Andy Warhol. Le nom d’Avedon devient associé à l’idée du portrait moderne.

Son style semble double : d’un côté, une élégance raffinée adaptée aux magazines, de l’autre une frontalité dépouillée dans ses séries plus personnelles. Il dira que le portrait est toujours une mise en scène mais qu’il vise à atteindre une vérité émotionnelle, ou au moins une intensité qui dépasse la pose.

In the American West : genèse

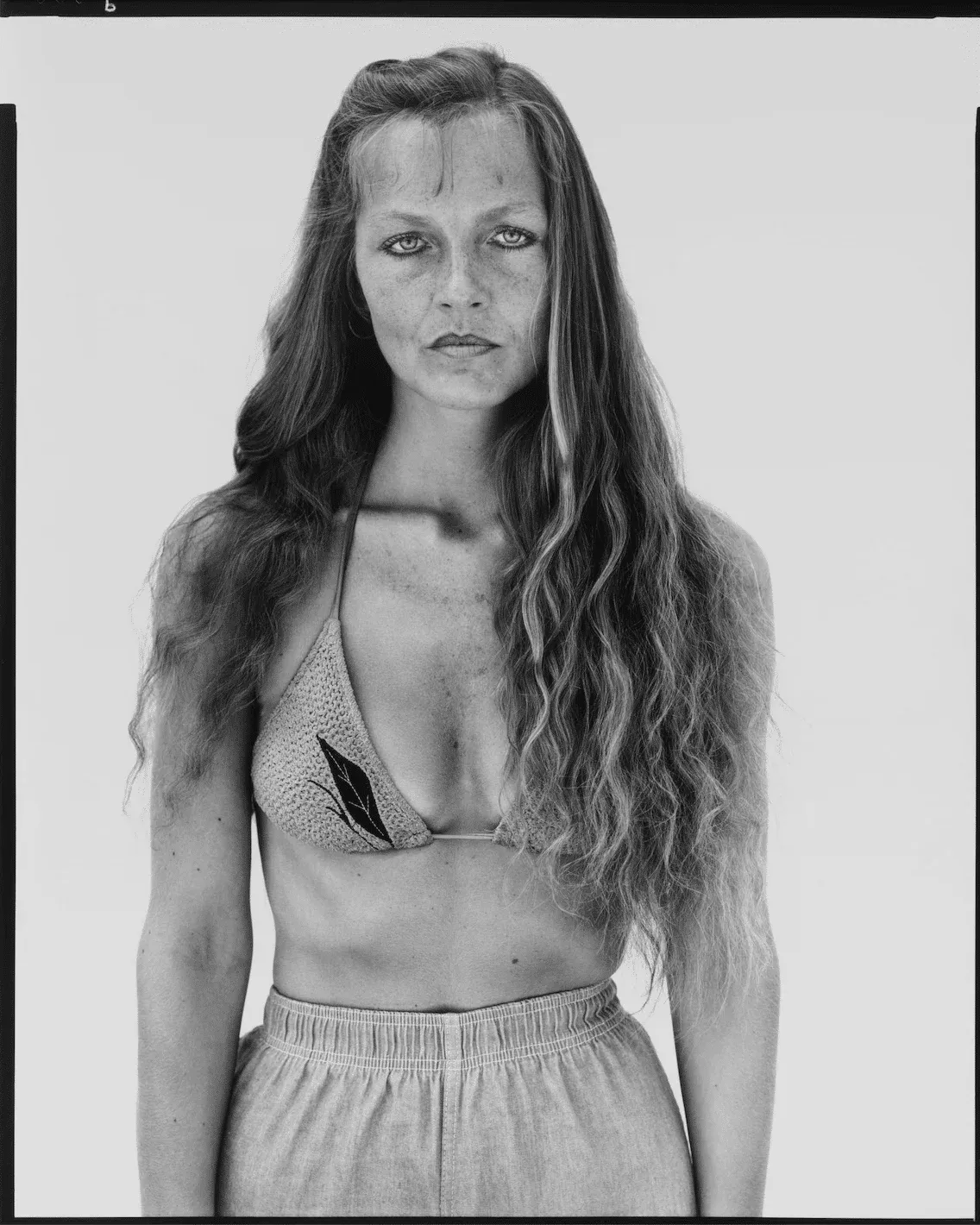

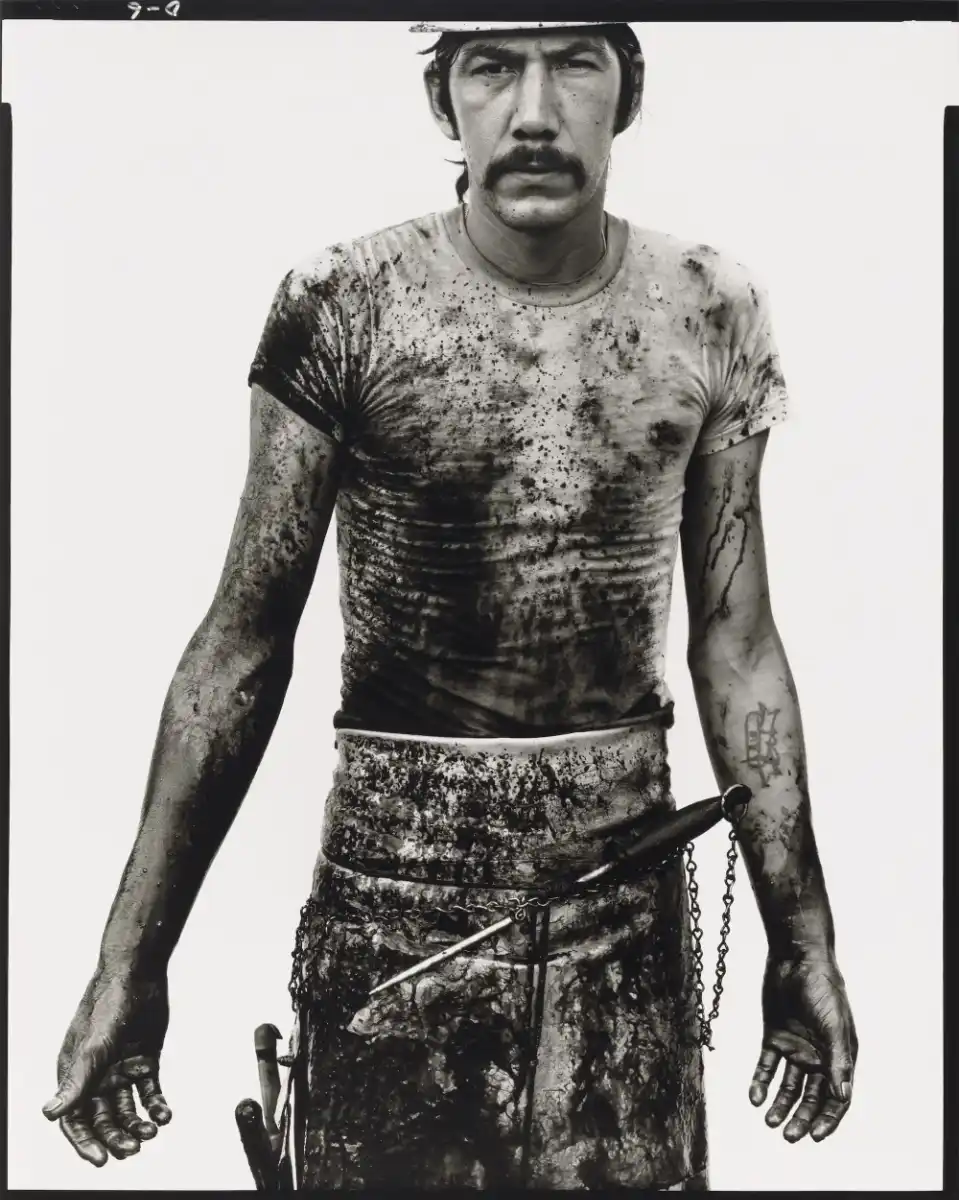

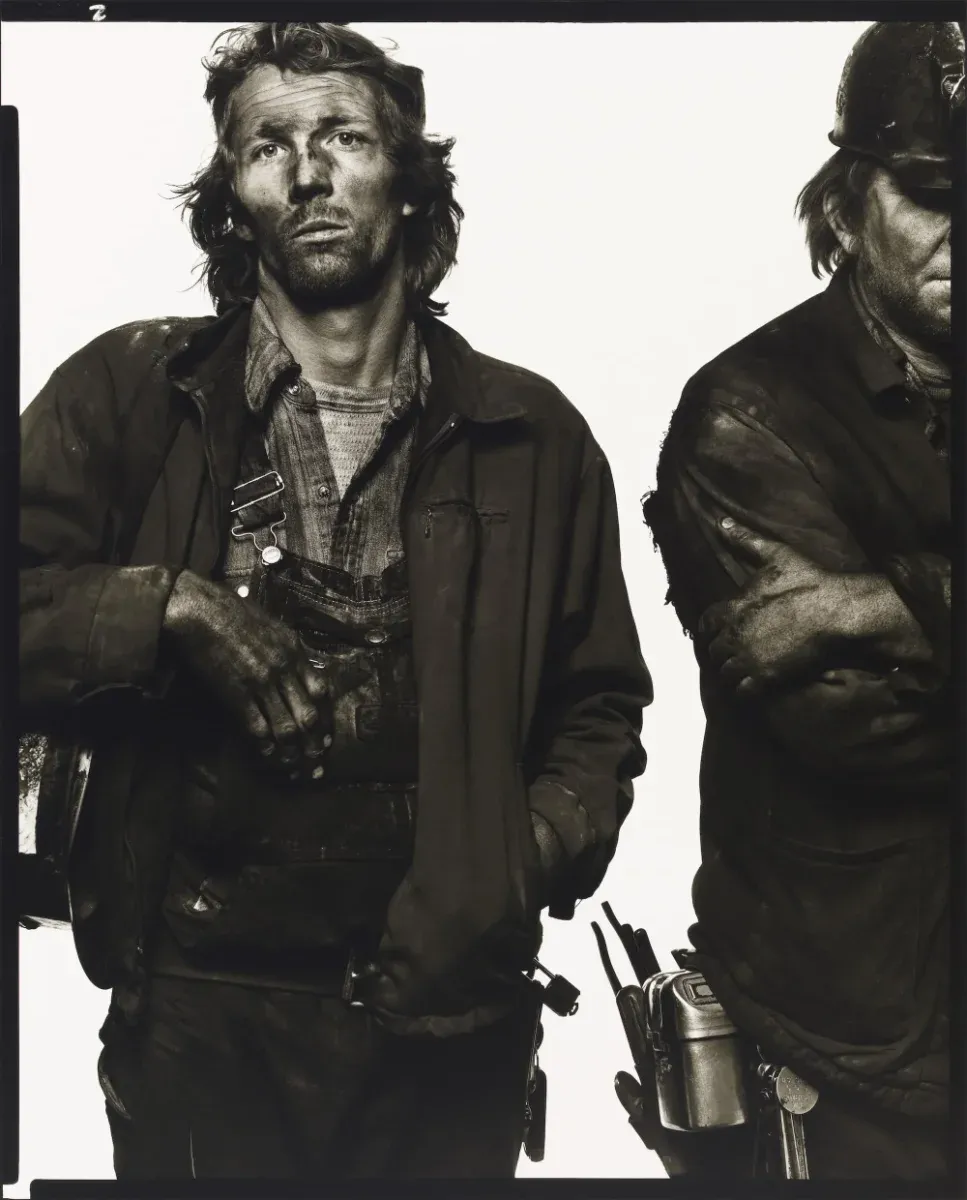

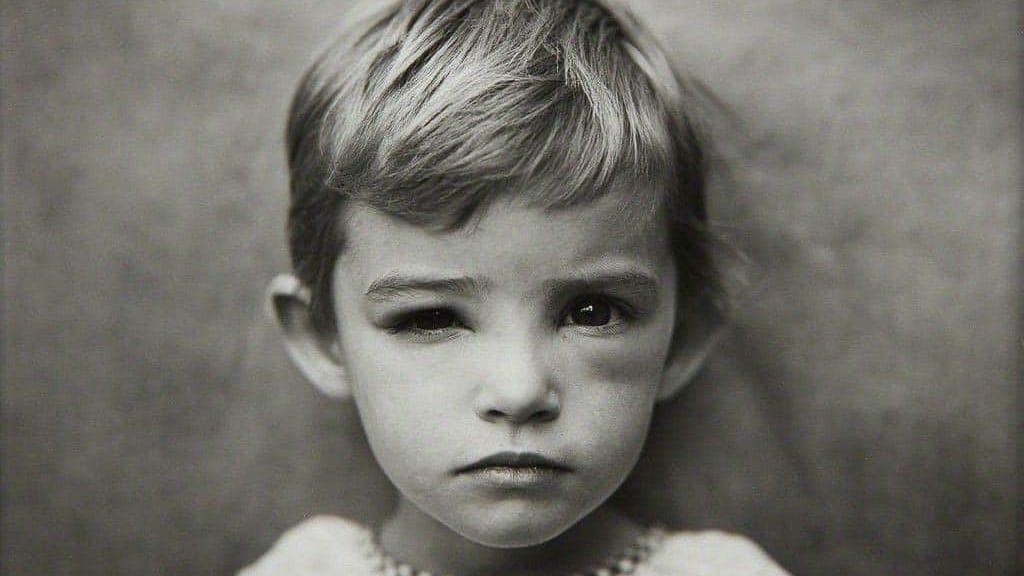

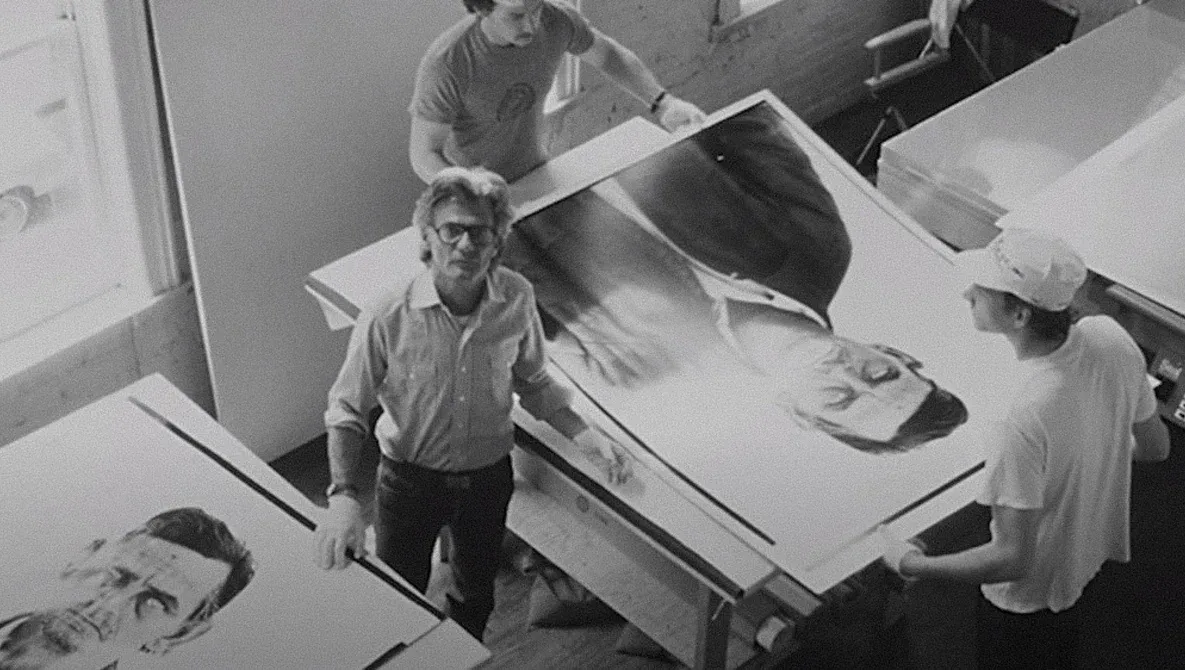

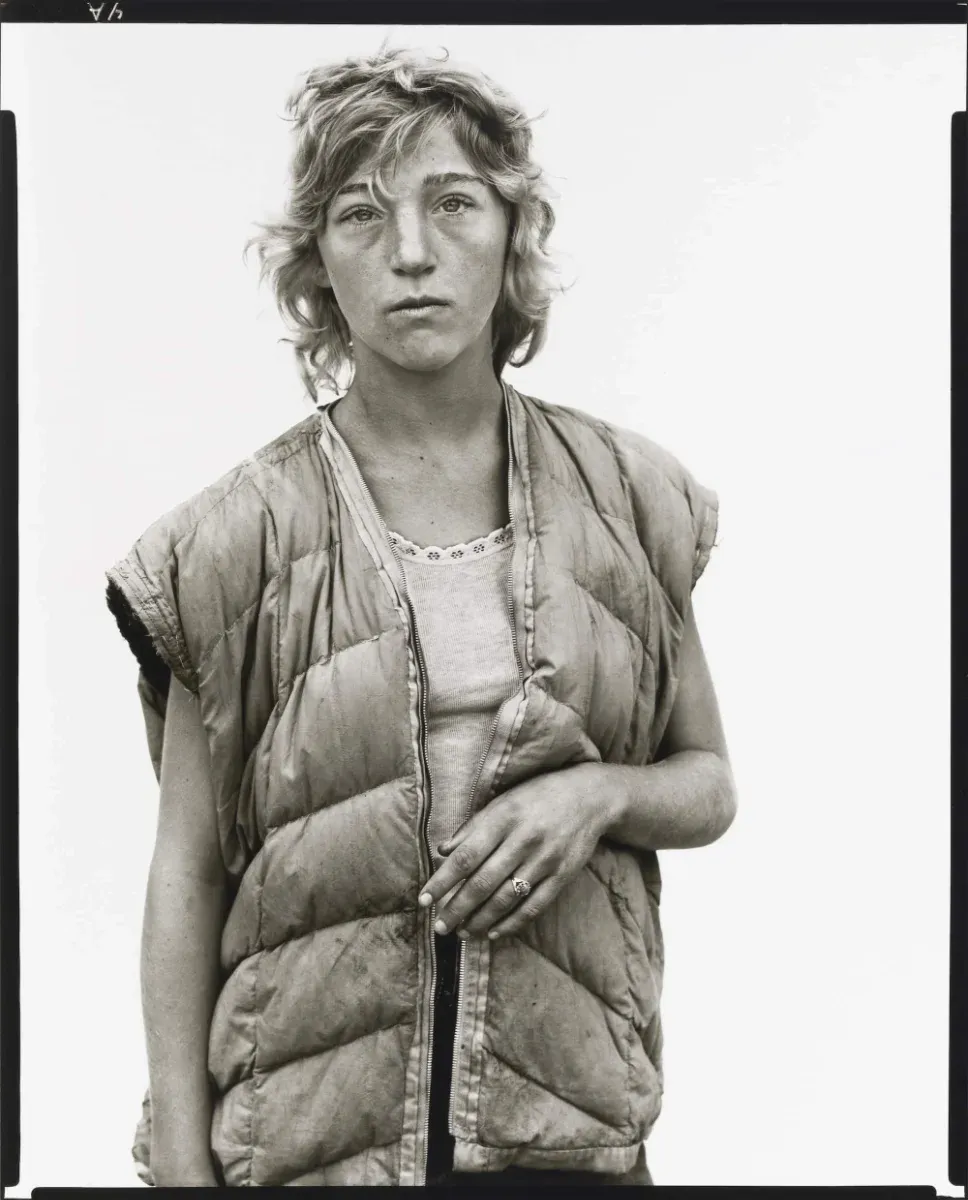

En 1979, le Amon Carter Museum of American Art au Texas lui propose de photographier l’Ouest américain. Avedon accepte. Pendant cinq ans, il parcourt onze États. Il ne photographie pas les paysages ni les clichés de l’Ouest mythifié. Il choisit les visages de travailleurs, d’ouvriers, de serveuses, de sans-abri, de prisonniers. Les séances se déroulent en extérieur, dans des terrains vagues, des parkings, près des routes. Il installe un fond blanc, tendu sur une structure métallique. Devant ce mur neutre, les individus apparaissent isolés, détachés de leur environnement.

Le dispositif est répétitif, presque mécanique. Les personnes sont cadrées frontalement, à mi-corps, souvent immobiles. L’absence de décor met en évidence les vêtements usés, les rides, les gestes figés. La photographie devient une confrontation directe entre le modèle et le spectateur.

L’exposition est présentée en 1985 à Fort Worth. Les réactions sont vives. Certains critiques accusent Avedon d’exploiter la pauvreté, de transformer des anonymes en objets esthétiques destinés aux élites muséales. D’autres voient dans ces images une plongée sans fard dans une réalité sociale ignorée. Le livre qui accompagne l’exposition devient une référence dans l’histoire de la photographie américaine.

Cette série rompt avec l’image glamour d’Avedon photographe de mode. Elle inscrit son œuvre dans une démarche plus large, celle d’un témoignage social, mais avec une méthode singulière : non pas le reportage classique dans le contexte, mais la mise à nu par l’isolement du sujet sur un fond neutre.

Similitudes et écarts avec les grandes figures de la photographie "sociologique"

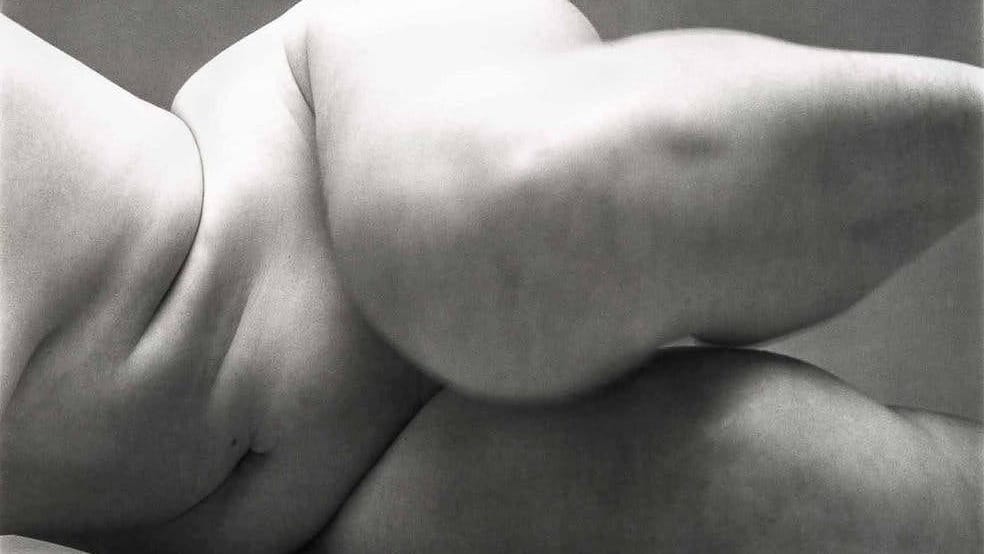

Irving Penn, contemporain d’Avedon, travaille aussi le portrait frontal, dans des studios épurés. Ses images sont marquées par une recherche d’équilibre formel, une précision du détail. Chez Penn, le sujet est souvent inscrit dans une composition calculée, parfois enfermé dans un coin de studio qui accentue la tension.

Chez Avedon, la frontalité est moins architecturée. Elle se veut plus directe, plus proche du document. L’absence de décor devient un outil pour réduire toute hiérarchie et mettre tous les sujets sur le même plan, qu’il s’agisse de célébrités ou de travailleurs anonymes.

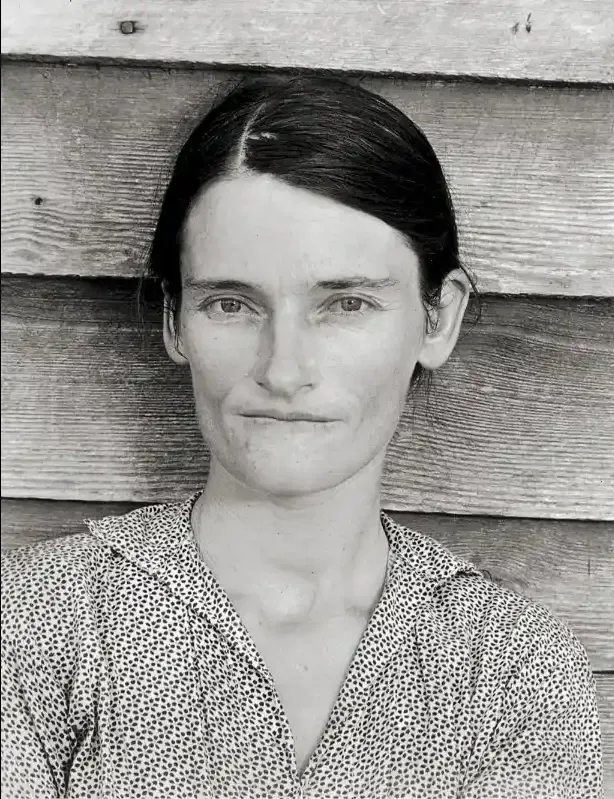

Walker Evans, dans les années 1930, photographie les familles rurales frappées par la crise économique. Son style se veut documentaire, objectif. Il s’appuie sur le contexte, les intérieurs, les paysages.

Avedon partage avec Evans l’attention au détail du visage et des vêtements comme indices sociaux. Mais il s’éloigne du cadre documentaire classique. Il retire le sujet de son environnement. Cette extraction modifie la lecture : là où Evans situait ses modèles dans leur maison ou leur ferme, Avedon les place dans un non-lieu.

Dorothea Lange, autre figure de la photographie de la Dépression, fixe l’image de la “Migrant Mother” devenue icône. Ses portraits témoignent d’une volonté d’alerter, de mobiliser l’opinion.

Avedon n’a pas cette mission militante explicite. Ses images ne cherchent pas à déclencher une politique publique. Elles explorent plutôt l’ambiguïté du portrait photographique : l’image dit une vérité, mais une vérité toujours construite, arrachée à un contexte. La différence souligne une tension entre le documentaire engagé et l’art du portrait.

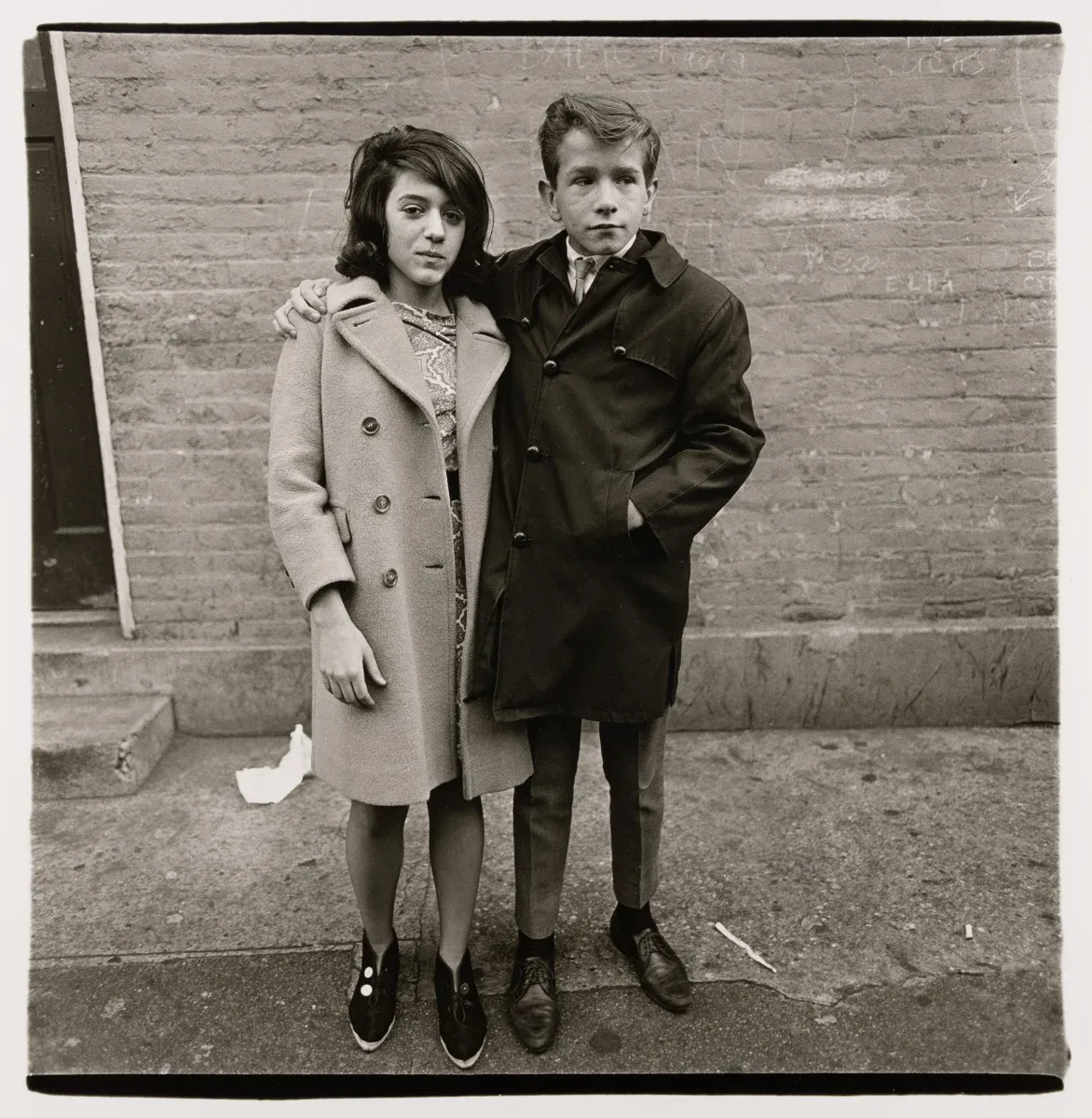

Diane Arbus, dans les années 1960, photographie des individus en marge : travestis, forains, marginaux. Ses portraits sont frontaux, souvent dérangeants.

Avedon partage avec elle cette frontalité et cette volonté de montrer ce qui échappe aux représentations dominantes. Mais là où Arbus travaillait dans une proximité intime, souvent à l’intérieur des espaces de ses modèles, Avedon impose son fond blanc, un dispositif qui uniformise. Arbus révélait la singularité des marges, Avedon met en série une population entière.

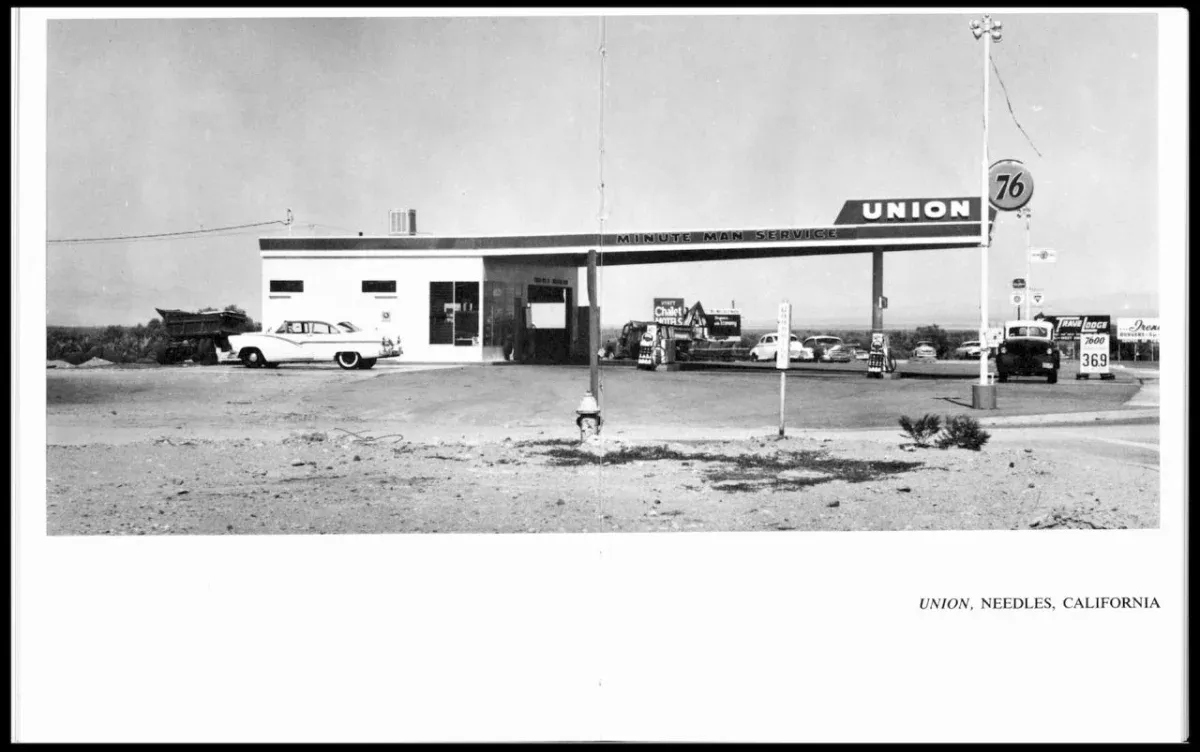

Ed Ruscha, figure de l’art conceptuel et du pop art, publie en 1963 Twentysix Gasoline Stations. Ce livre présente vingt-six stations-service photographiées de manière neutre, répétitive. Le dispositif supprime la narration traditionnelle, réduit l’image à une séquence froide et descriptive.

Il existe une parenté entre Ruscha et Avedon dans In the American West. Tous deux utilisent une répétition systématique qui met en évidence la standardisation. Les stations-service ou les visages deviennent une typologie, un inventaire. L’absence de décor, le fond blanc chez Avedon, le cadrage neutre chez Ruscha, produisent un même effet de réduction du propos à l’essentiel.

Stephen Shore, dans les années 1970, photographie les paysages ordinaires de l’Amérique : motels, rues, repas. Son approche est banale en apparence, mais elle transforme la banalité en objet esthétique.

Avedon procède de manière similaire avec les visages. Il choisit des individus ordinaires, parfois invisibles socialement, et les met au centre de l’attention. Là où Shore utilise la couleur et le paysage urbain, Avedon choisit le noir et blanc et le fond neutre. Mais tous deux participent d’un même geste : retirer la hiérarchie des sujets pour mettre en valeur ce qui était jugé insignifiant.

Richard Avedon et les mouvements artistiques contemporains de son activité

Même si Avedon ne s’en réclame pas directement, on peut voir dans sa série une proximité avec l’art conceptuel. La répétition, la neutralité, le protocole strict rappellent les démarches conceptuelles. L’artiste ne cherche pas à produire une image unique et expressive, mais une série qui fonctionne comme un système. Les One and Three Chairs (1965) de Joseph Kosuth ne sont pas très loin.

Dans les années 1970, l’hyperréalisme en peinture explore le détail photographique et l’extraction d’objets ordinaires de leur contexte. Avedon, avec ses portraits, procède de même : le visage, isolé sur fond blanc, devient une image presque sculpturale. Le réalisme extrême des détails rappelle la précision hyperréaliste qui avaient pour but, là encore, d'exhiber les signes devenus illisibles dans le contexte d'une société de consommation de masse.

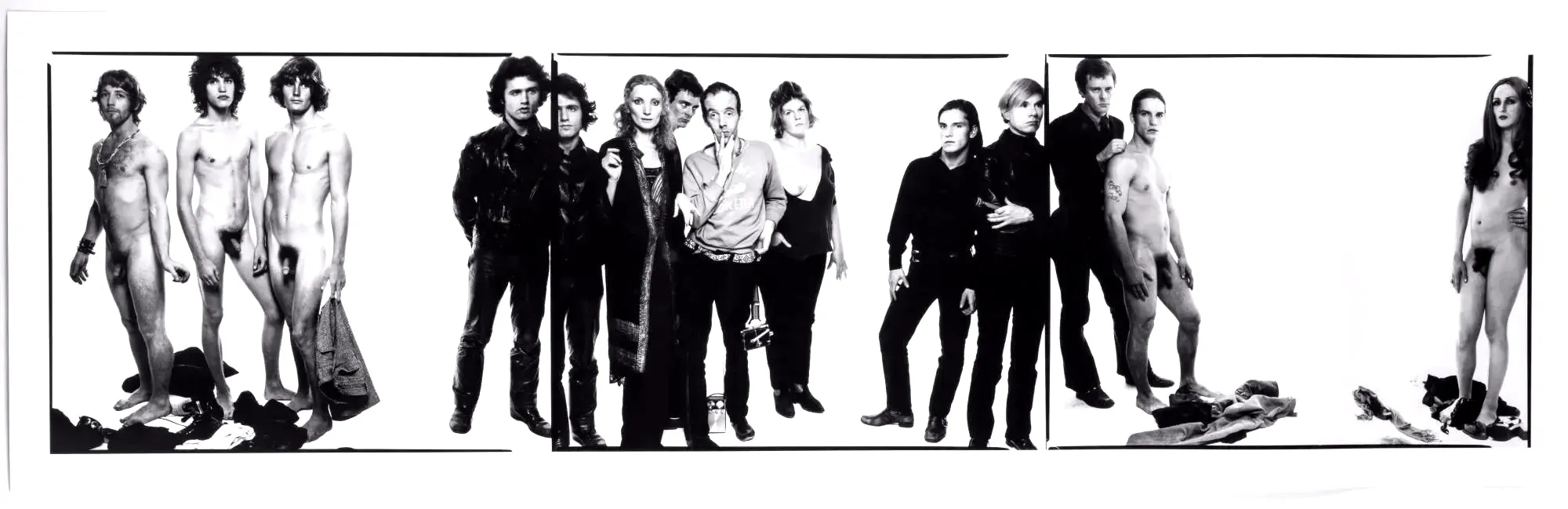

Le Pop Art, avec Warhol notamment, transforme des figures ordinaires ou des célébrités en icônes répétées. Avedon partage ce rapport à la sérialité et à la neutralité apparente du dispositif. Le fond blanc agit comme l’équivalent d’un écran qui uniformise, comme les sérigraphies de Warhol. La photographie devient un signe, un fragment sémiotique. A l'inverse du Pop Art toujours marqué par l'ironie, Avedon n'utilise pas la distance de son procédé de capture pour introduire de l'ironie. Il singularise, voire monumentalise afin d'extraire de la masse, de l'écrasement sociologique, le particulier et paradoxalement le typologique.

A ne pas manquer à la ✔︎ Fondation Henri Cartier-Bresson, l'exposition : Richard Avedon, In the American West.

Du 30 avril au 12 octobre 2025

Richard Avedon traverse un demi-siècle de photographie. Il commence par la mode et le glamour, introduit le mouvement et la vitalité dans les pages des magazines, puis se tourne vers le portrait comme terrain de recherche. Avec In the American West, il propose une lecture radicale de l’Amérique : pas de paysages, pas de mythes, mais des visages. La frontalité et la répétition produisent une image puissante de la société américaine au tournant des années 1980.

Ses portraits interrogent toujours la même chose : que dit un visage quand on le détache de tout contexte ? La réponse n’est jamais simple. Elle se situe entre le document et la mise en scène, entre la vérité et la construction.

✔︎ Fondation Richard Avedon

Capsules exclusives

Plongez dans les coulisses d’Avedon : 10+ capsules exclusives, deux timelines, une galerie d'images et des anecdotes sur In the American West.

Une exploration vivante, entre contexte, critiques et témoignages, réservée aux membres.

Poursuivre la lecture

Accédez aux capsules, anecdotes et timelines exclusives sur Richard Avedon en vous inscrivant gratuitement.

S’inscrire gratuitementPremiers pas

Durant son service militaire, Avedon a photographié plus de 100 000 marins pour leurs papiers d’identité. Cet apprentissage mécanique forge son rapport direct au visage.