Yayoi Kusama : La conquérante aux pois révélée !

Yayoi Kusama, entre visions hallucinées et sens aigu de la stratégie : de l’enfance violente aux podiums de Louis Vuitton, elle a transformé ses blessures en succès mondial (80,9 M$ en 2023). Une figure de résilience autant qu’une maîtresse d’entrepreneuriat artistique.

Comment une stratège japonaise a transformé l'art occidental

Yayoi Kusama, synthèse

- Déconstruction du mythe : Kusama n'est pas l'artiste fragile réfugiée dans ses hallucinations que l'on présente souvent (à dessein ?)

- Révélation : Stratège (par nécessité en grande partie) de génie qui a transformé ses troubles mentaux en empire économique

- Complexité : Coexistence entre souffrance authentique et intelligence entrepreneuriale

DONNÉES FINANCIÈRES CLÉS

- 2023 : 80,9 millions $ de ventes aux enchères (N°1 mondiale des artistes contemporains)

- Performance : Devance David Hockney (50,3 millions $)

- Records : "A Flower" vendue ~10 millions $, "Infinity-Nets" 3,5 millions $

- Concentration géographique : 80% des ventes à Hong Kong

ARCHITECTURE D'ENTREPRISE

- 1969 : Kusama Enterprises (pionnière du branding artistique)

- Moderne : Yayoi Kusama Studio Inc. (gestion PI, production, licences)

- 2017 : Fondation Yayoi Kusama + Musée (planification successorale)

- Stratégie : Séparation activités commerciales/préservation patrimoine

TRAUMATISMES ET DIAGNOSTIC

- Famille toxique : Mère violente, père absent, mariage arrangé sans amour (courant à cette époque au Japon. Toujours plus ou moins d'actualité !)

- Maltraitance : Espionnage forcé des infidélités paternelles, destruction de dessins, autres maltraitances diverses

- Hallucinations : Débutent à 10 ans (motifs floraux envahissant l'espace)

- Diagnostic officiel : Dr. Shiho Nishimaru - "Genius Woman Artist With Schizophrenic Tendency"

- Troubles débattus : Bipolaire + symptômes psychotiques, TOC, schizophrénie

PLAGIAT SYSTEMATIQUE

- 1962 : Kusama invente le papier peint sérigraphique

- 1966 : Warhol lance "Cow Wallpaper" sans crédit (MoMA confirme antériorité Kusama)

- Oldenburg : "Découvre" les sculptures molles après Kusama

- Cause : Sexisme, patriarcat et xénophobie latente

STRATÉGIE MONDIALE

- Mega-galeries : David Zwirner, Victoria Miro, Ota Fine Arts comme branches commerciales

- Triple pilier : Commercial (galeries) + Institutionnel (musées) + Culturel (Louis Vuitton)

- Synchronisation : Expo M+ Hong Kong = 80% ventes enchères région

- Innovation : Réseau sans bureaux, présence par partenariats stratégiques

HÔPITAL COMME LABORATOIRE

- 1977 : Installation volontaire en hôpital psychiatrique, Seiwa

- Optimisation : Vie quotidienne gérée, atelier proche, isolation choisie

- Productivité maximale : 48 ans de création ininterrompue

- Transformation : Troubles mentaux = détournés (sublimation, stratégie de survie; intelligence pragmatique) avantage concurrentiel artistique

NUANCES IMPORTANTES

- Authenticité : Traumatismes réels, hallucinations vérifiées, souffrances indéniables

- Coexistence : Intelligence stratégique + troubles mentaux authentiques

- Non-opposition : Génie artistique ET businesswoman avisée (personne ne reproche à Jeff Koons, Takashi Murakami, Damien Hirst ou Maurizio Catellan de procéder ainsi)

- Métabolisation : Différence psychiatrique transformée en singularité productive

« Ma célébrité est la manifestation la plus forte de ma volonté. Je veux imposer ma volonté sur tout ce qui m'entoure » – cette déclaration de Yayoi Kusama révèle la nature d'une artiste dont la perception a souvent été incomplète.

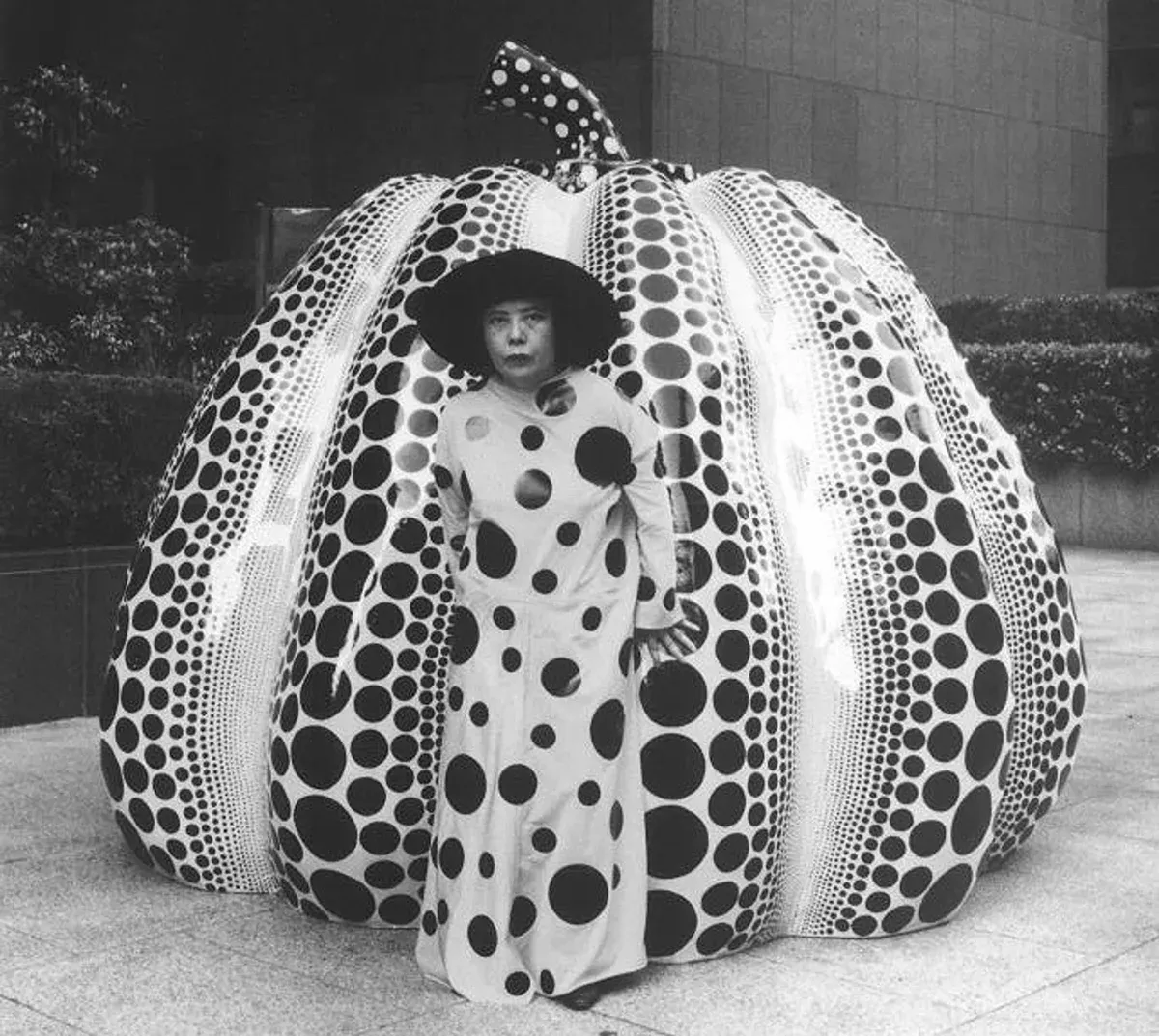

À 95 ans, celle que l'on décrit fréquemment comme une créatrice fragile, marquée par ses hallucinations, est en réalité une des stratèges les plus efficaces de l'art contemporain.

Une formation classique marquée par le trauma

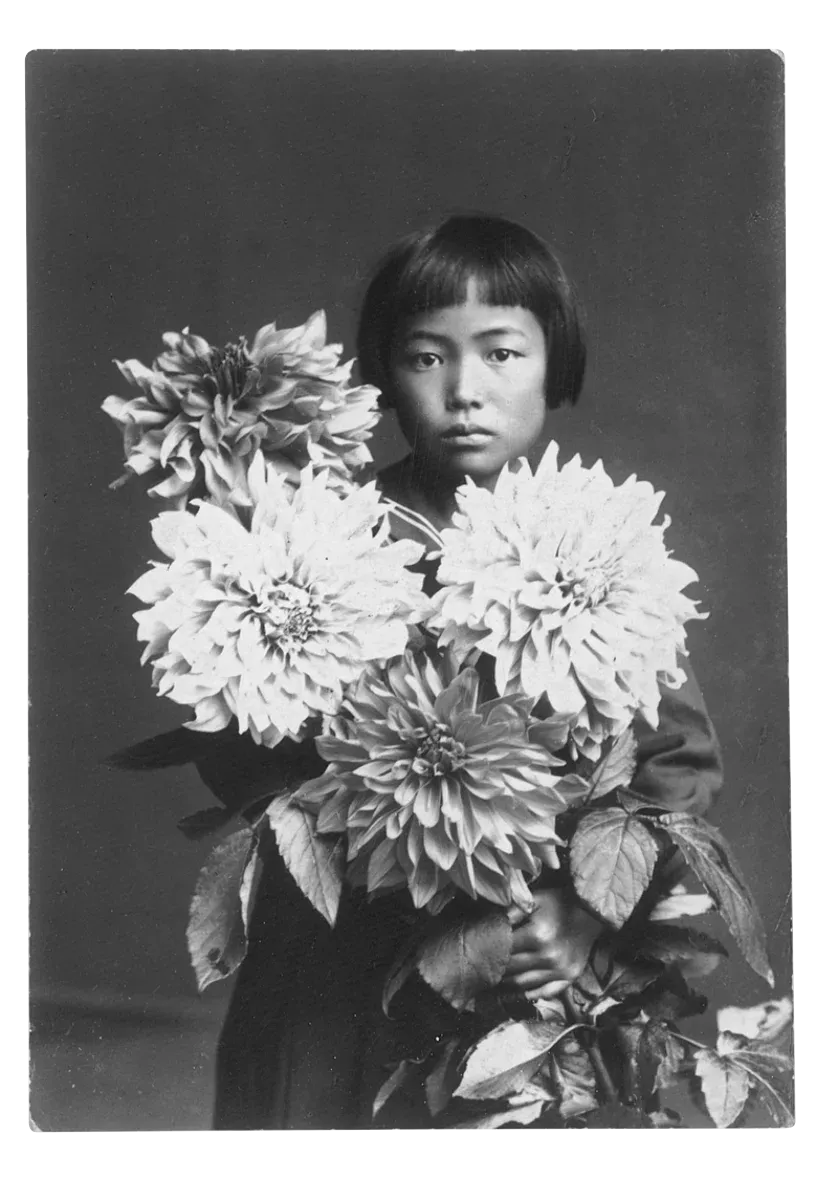

Née en 1929 dans une famille bourgeoise de Matsumoto, Kusama a eu un parcours scolaire et universitaire conventionnel. Cependant, sa vie familiale était d'une violence rare, ce qui a probablement contribué à forger sa détermination.

Le foyer Kusama était le cadre d'un mariage arrangé, ainsi qu'il était courant à l'époque au Japon, et encore de nos jours. Son père, ayant dû prendre le nom de sa femme pour intégrer cette famille aisée, multipliait les relations extraconjugales. Cette situation, et certainement d'autres facteurs, conduisirent la mère de Yayoi à des comportements hystériques dont sa fille était victime, violence verbale et physique, harcèlement, et autres mauvais traitements constituaient le quotidien de la petite fille.

La violence maternelle allait jusqu'à contraindre sa fille à espionner les infidélités paternelles. Cette exposition précoce et perverse au sexe, sous la contrainte d'une mère abusive ont engendré chez Yayoi Kusama une aversion profonde pour le sexe et le corps masculin.

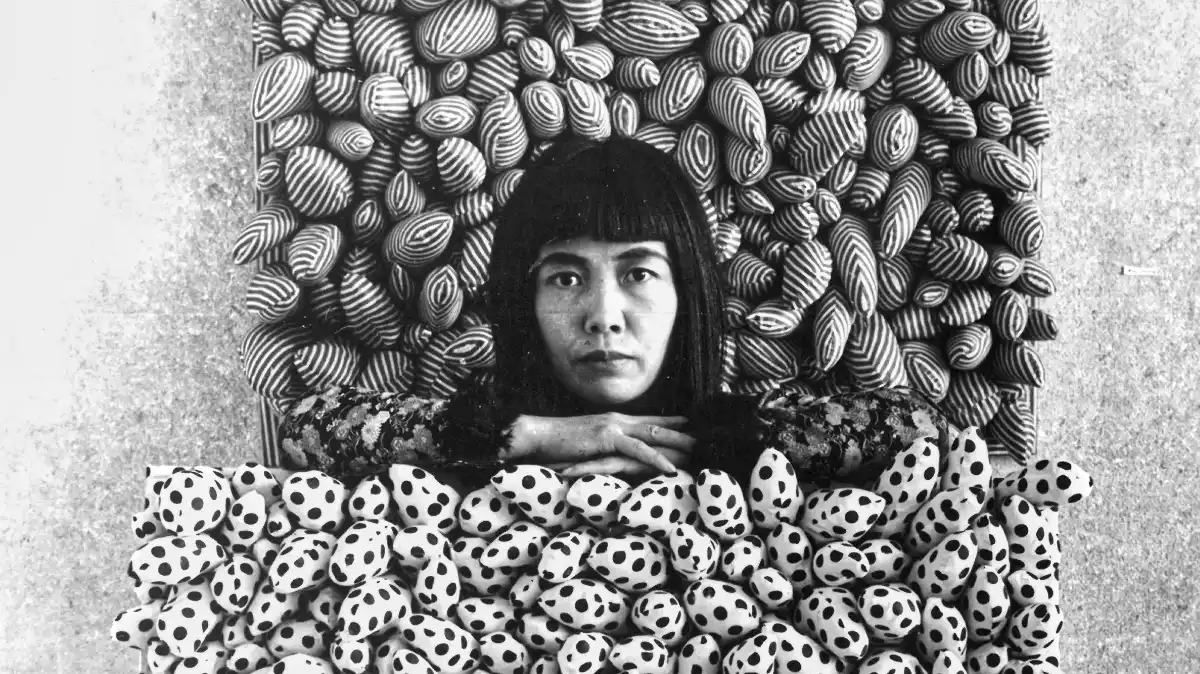

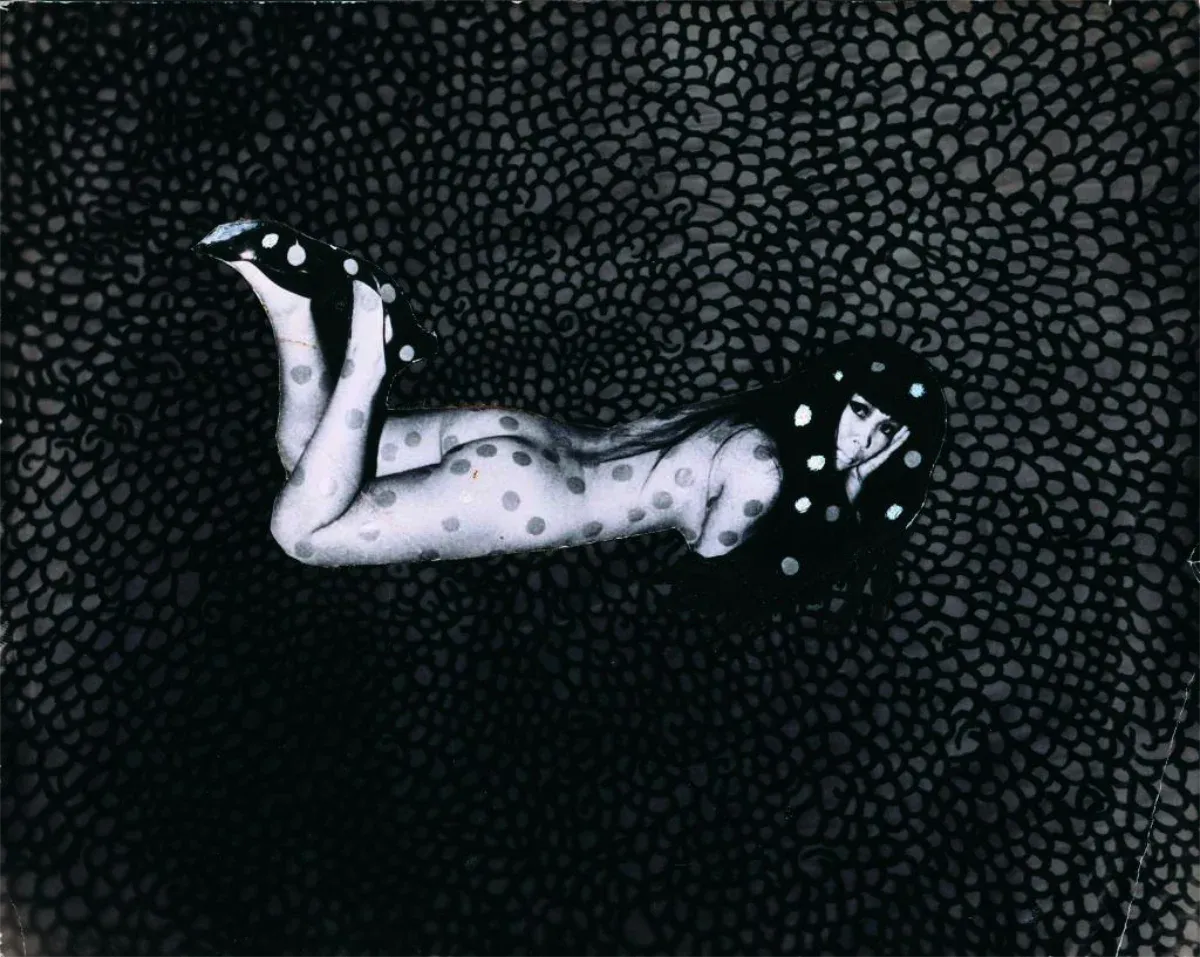

À l'âge de 10 ans, les hallucinations ont commencé. « Un jour, après avoir vu, sur la table, la nappe au motif de fleurettes rouges, j'ai porté mon regard vers le plafond. Là, partout, s'étendaient les formes des fleurettes rouges. Toute la pièce, tout mon corps, tout l'univers en étaient pleins ».

Le diagnostic médical officiel a été établi quand le Dr. Shiho Nishimaru a présenté une étude lors d'une conférence psychiatrique : « Genius Woman Artist With Schizophrenic Tendency ». Les spécialistes continuent néanmoins de débattre sur l'état psychique de Kusama , en diagnostiquant cependant des troubles bipolaires avec symptômes psychotiques, TOC et schizophrénie.

Contre toute attente, Kusama a fait dans cette pathologie un avantage créatif ou tout du moins un exutoire cathartique. Ainsi quand sa mère détruisait ses dessins la petite Yayoi redoublait d’énergie et de créativité. Inutile de digresser sur la part sublimatoire et pulsionnelle, de la transformation de sa souffrance neurologique en une technique artistique distinctive. Elle est évidente !

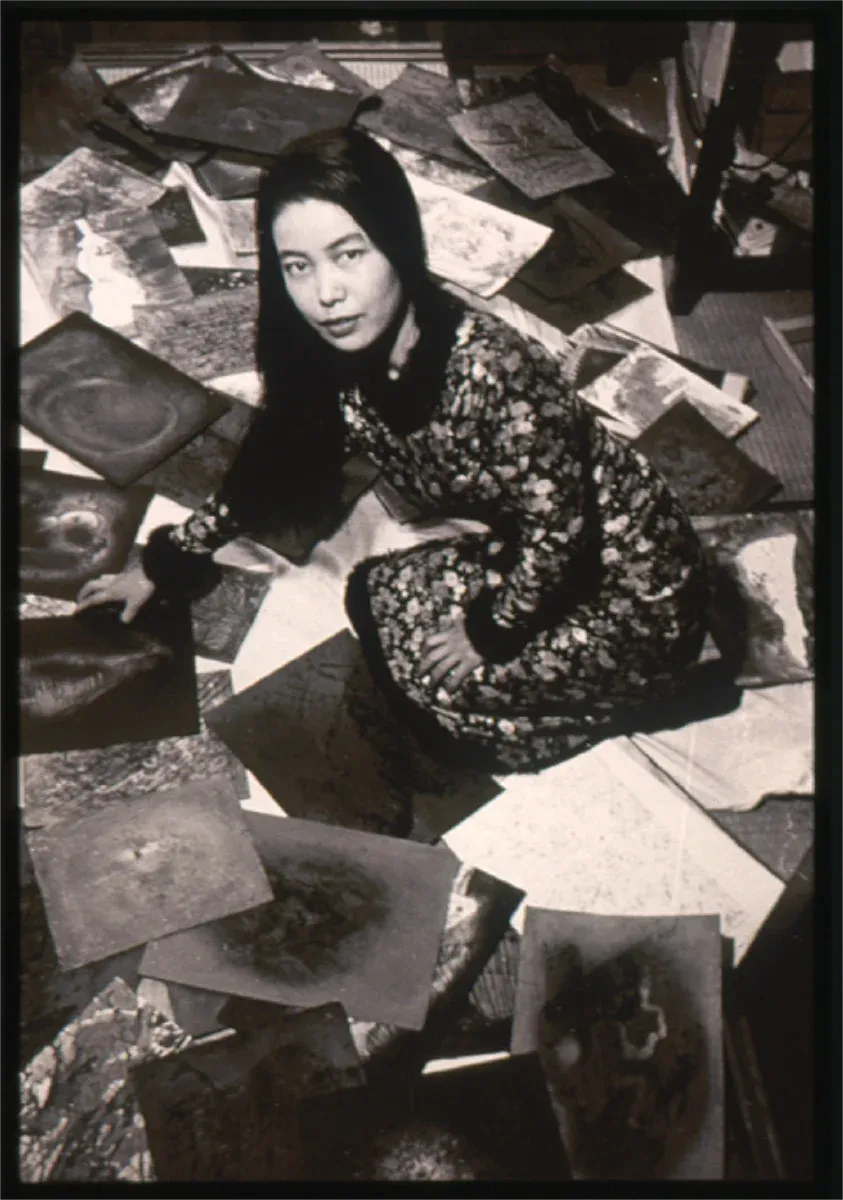

New York : la conquête méthodique

Kusama et O’Keeffe

Le voyage de Yayoi Kusama aux États-Unis, qui constitue un tournant décisif dans sa carrière artistique, fut amorcé par un échange audacieux et déterminant. En 1955, alors qu'elle résidait encore au Japon, Kusama, mue par une ambition farouche et une confiance inébranlable en ses capacités, entreprit d'écrire à l'une des figures majeures de l'art américain de l'époque, Georgia O'Keeffe.

Dans ces lettres, Kusama ne se contenta pas de simples salutations ; elle y inclut des descriptions de ses propres œuvres et, plus significatif encore, des dessins originaux. Cet envoi intrépide, témoignant de son désir ardent de reconnaissance internationale, était une prise de risque calculée. Elle espérait ainsi capter l'attention d'O'Keeffe, dont la réputation et l'influence auraient pu lui ouvrir les portes du monde de l'art occidental.

La réaction de Georgia O'Keeffe fut, de manière tout à fait inattendue, à la hauteur des espérances de Kusama. Impressionnée par l'originalité et la puissance expressive des dessins, ainsi que par la détermination manifeste de la jeune artiste, O'Keeffe lui répondit. Dans sa lettre, elle ne se contenta pas d'encourager Kusama ; elle lui conseilla explicitement de venir à New York, reconnaissant le potentiel et la singularité de son art.

Ce conseil fut le catalyseur qui précipita le départ de Kusama pour les États-Unis. La bénédiction d'une artiste aussi respectée que O'Keeffe valida non seulement son talent, mais lui donna également la confiance nécessaire pour franchir le pas, laissant derrière elle le Japon pour se plonger dans le bouillonnement artistique de New York. Cette correspondance initiale fut donc bien plus qu'un simple échange de lettres ; elle fut le prélude à une carrière internationale exceptionnelle, marquant le début de l'ascension de Yayoi Kusama sur la scène artistique mondiale.

Arrivée à New-York

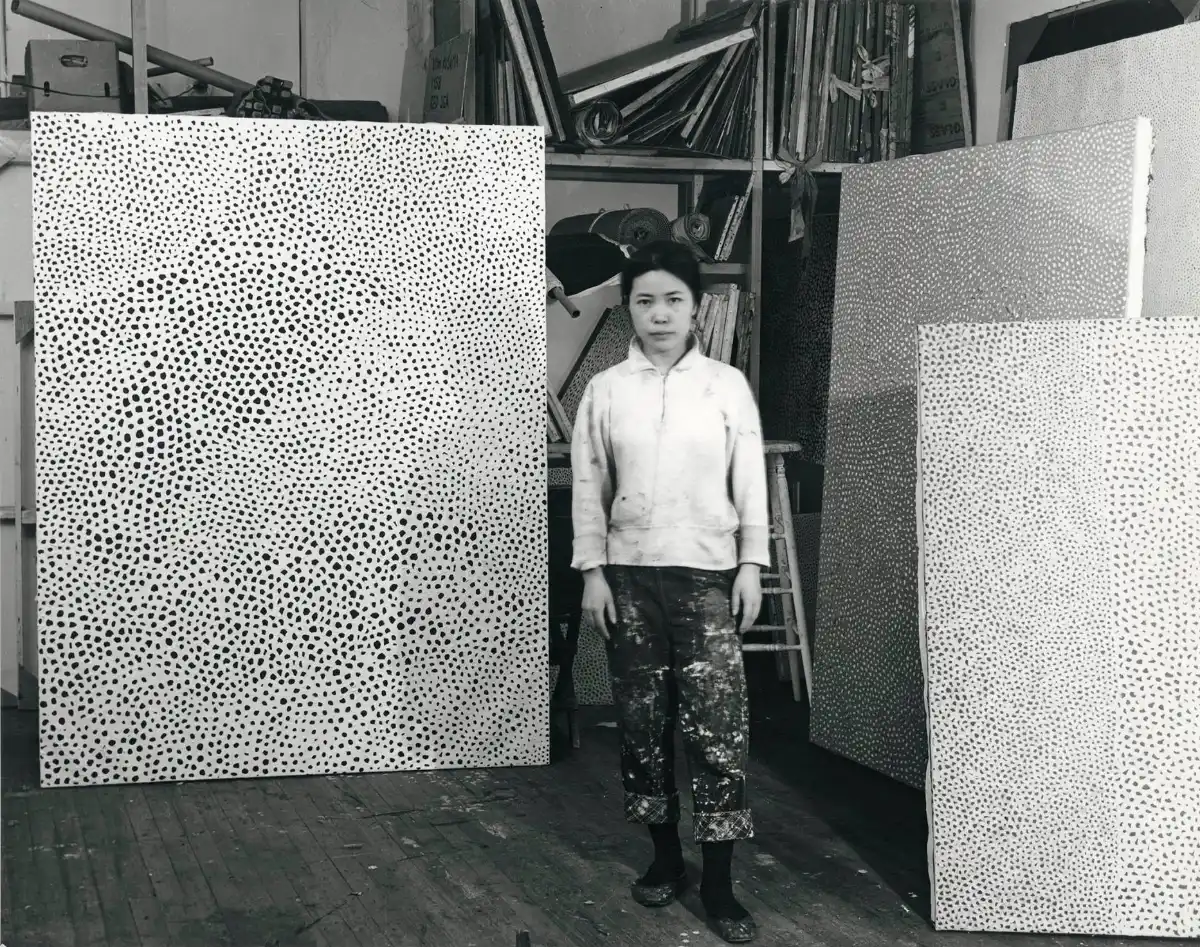

L'arrivée de Kusama à New York en 1958 n'a donc pas été une « fuite » mais un projet de conquête planifié. Avec de modestes moyens, mais un culot rare, elle s'est positionnée comme une investisseuse misant sur son seul bien : le talent. Rien pour autant de si extraordinaire, New York était alors la Mecque des jeunes artistes. Autant de Rastignac affamés de reconnaissance. Une jeune femme, qui plus est, asiatique, qui se mêle à cette meute bigarrée, c’était déjà plus remarquable.

Moins d'un an après son installation dans la métropole américaine, Kusama réussit néanmoins l'exploit d'obtenir sa première exposition individuelle. Cette réalisation professionnelle fulgurante témoignait de l'impact immédiat et de la singularité de son œuvre.

Son approche ne laissait rien au hasard : elle avait minutieusement ciblé les critiques d'art les plus influents de la scène new-yorkaise.

Parmi eux, Donald Judd, figure emblématique de l'art minimaliste, a rapidement acquis une de ses célèbres Infinity Net. Cette acquisition n'était pas le fruit du hasard ou d'une simple coïncidence ; elle résultait d'une stratégie délibérée de Kusama qui, pour maximiser ses chances, s'était stratégiquement installée dans le même immeuble que Judd.

Cette proximité géographique lui permit de tisser des liens et de s'assurer une visibilité cruciale auprès des acteurs clés du monde de l'art. Son installation calculée n'était qu'un aspect de sa méthode pour s'assurer une reconnaissance rapide et durable.

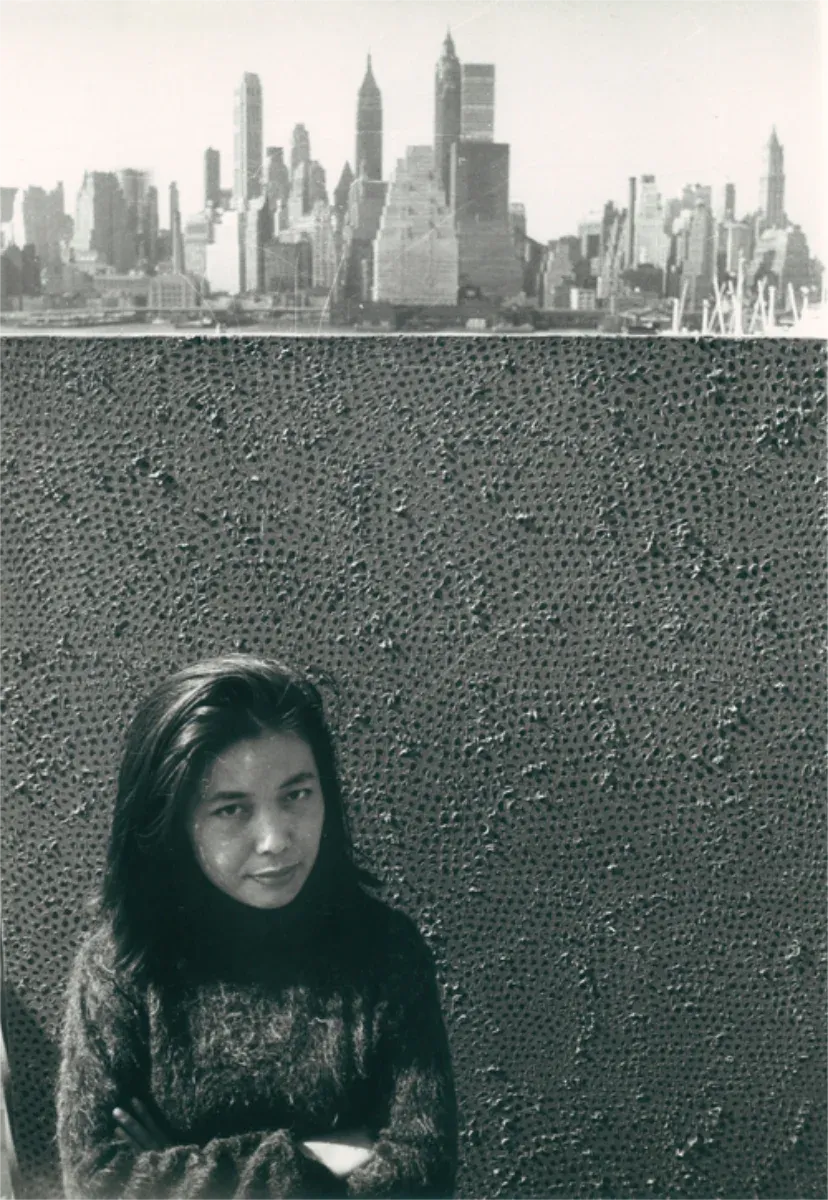

La pionnière systématiquement plagiée

Yayoi Kusama n'était pas en marge de l'avant-garde new-yorkaise ; elle en était un des moteurs. Des figures majeures du Pop Art ont puisé, sans la moindre vergogne, dans ses innovations.

Son influence était si profonde que plusieurs figures majeures du Pop Art, mouvement qui allait définir une décennie, ont puisé directement dans ses créations conceptuelles et esthétiques.

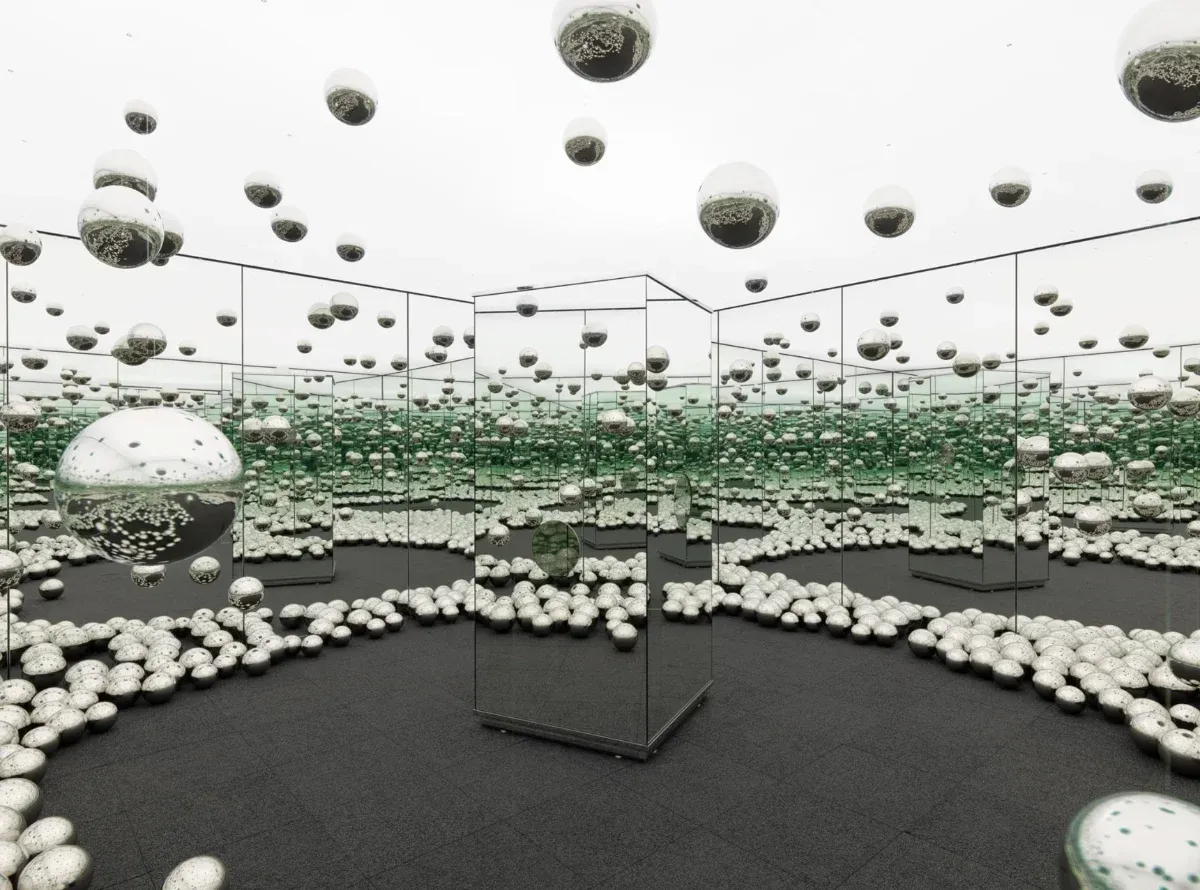

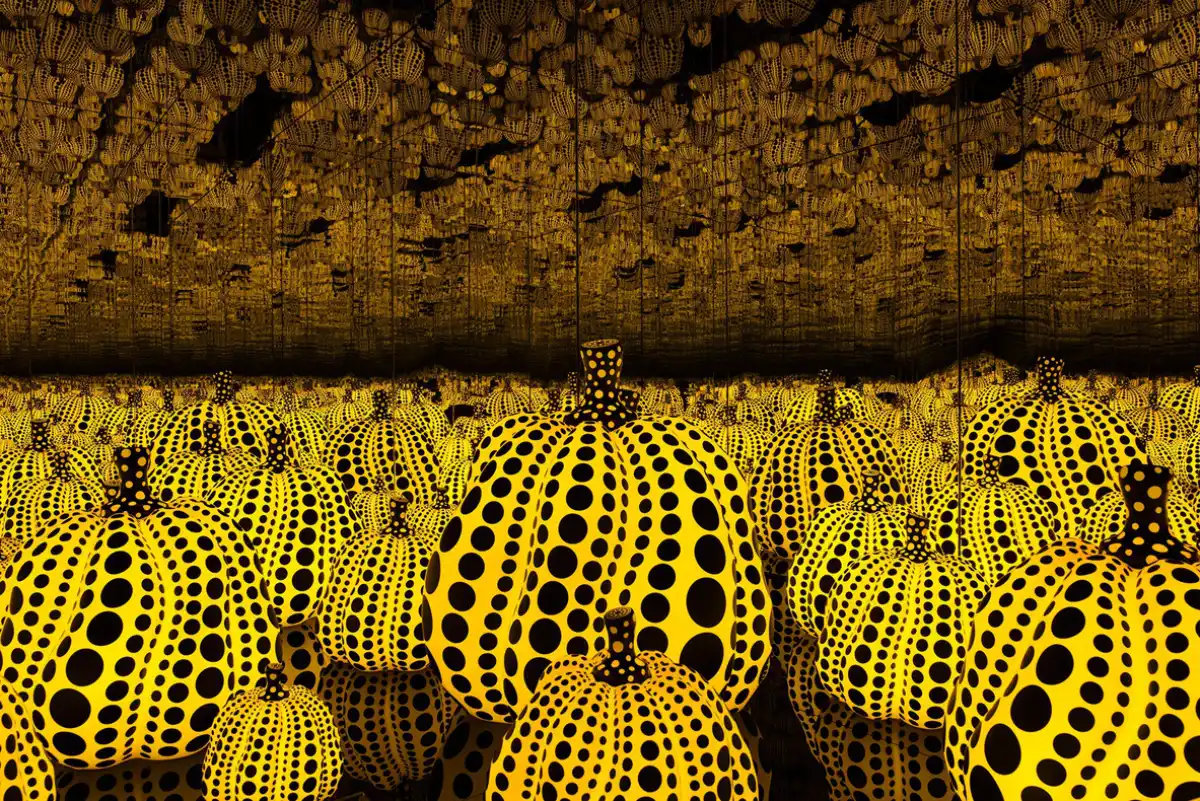

Les « infinity nets », sculptures molles et les environnements immersifs de Kusama ont ouvert des voies nouvelles pour l'expression artistique, défiant les conventions établies et repoussant les limites de ce qui était considéré comme de l'art.

Les œuvres de l'artiste japonaise, caractérisées par la répétition obsessionnelle et l'accumulation, ont jeté les bases d'une exploration de la perception, de l'espace et du soi, qui a résonné bien au-delà de son propre travail, imprégnant les créations d'autres artistes de premier plan de son époque.

En 1962, Kusama a présenté son concept de papier peint sérigraphique avec « Aggregation: One Thousand Boats Show ». Warhol a visité l'exposition et a reconnu l'originalité de cette idée.

Quatre années plus tard Andy Warhol lance son « Cow Wallpaper » sans mentionner Kusama. Le MoMA indique aujourd'hui que l'idée de Kusama a, en effet, précédé celle de Warhol de quatre ans.

Un scénario similaire s'est produit avec Claes Oldenburg, qui a « découvert » les sculptures molles après Kusama. L'explication réside dans le sexisme et la probable xénophobie latente.

Dans l'Amérique des années 60, une femme japonaise pouvait innover, mais la reconnaissance et la fortune revenaient aux hommes, blancs de préférence.

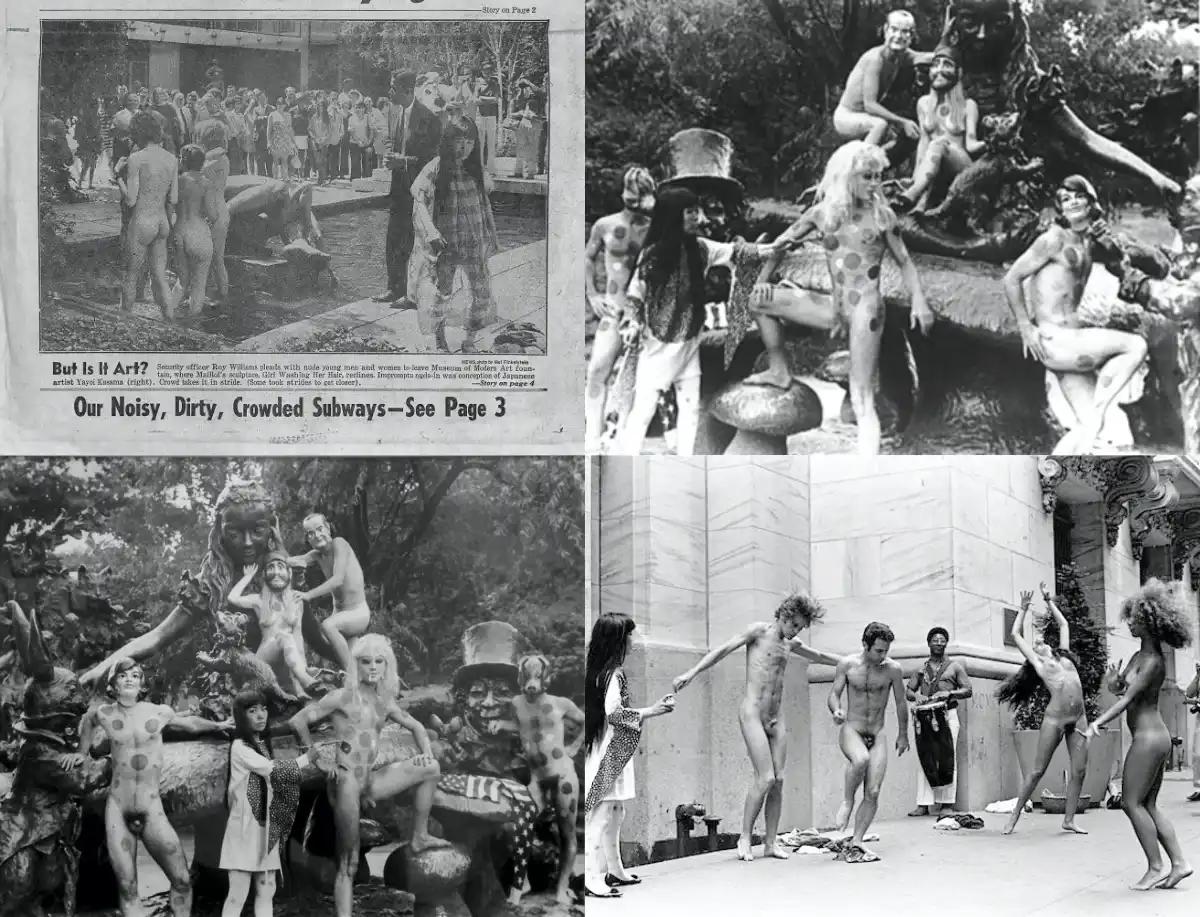

Le retour au Japon

En 1973, Yayoi Kusama retourne au Japon. Elle est mentalement épuisée par son intense carrière artistique à New York.

Après quinze années dans la scène avant-gardiste new-yorkaise, avec des performances et happenings provocateurs, elle choisit de se retirer progressivement de la vie publique.

Ce retour au Japon s'inscrit dans une phase de recentrage sur sa santé mentale tout en continuant à créer, notamment dans le domaine de la mode et des arts visuels. Ce choix fut aussi marqué par un besoin d'apaisement après une vie professionnelle intense et parfois troublante.

Le retour de Kusama au Japon en 1973 fut donc marqué par une période de grande fragilité, contrastant fortement avec sa conquête new-yorkaise. En outre, confrontée à l'indifférence du public japonais pour son art performatif et provocateur, elle subit un rejet qui la plongea dans une détresse intense.

Ces difficultés émotionnelles culminèrent lors de deux tentatives de suicide, qui témoignent de l'isolement et du désespoir de Kusama.

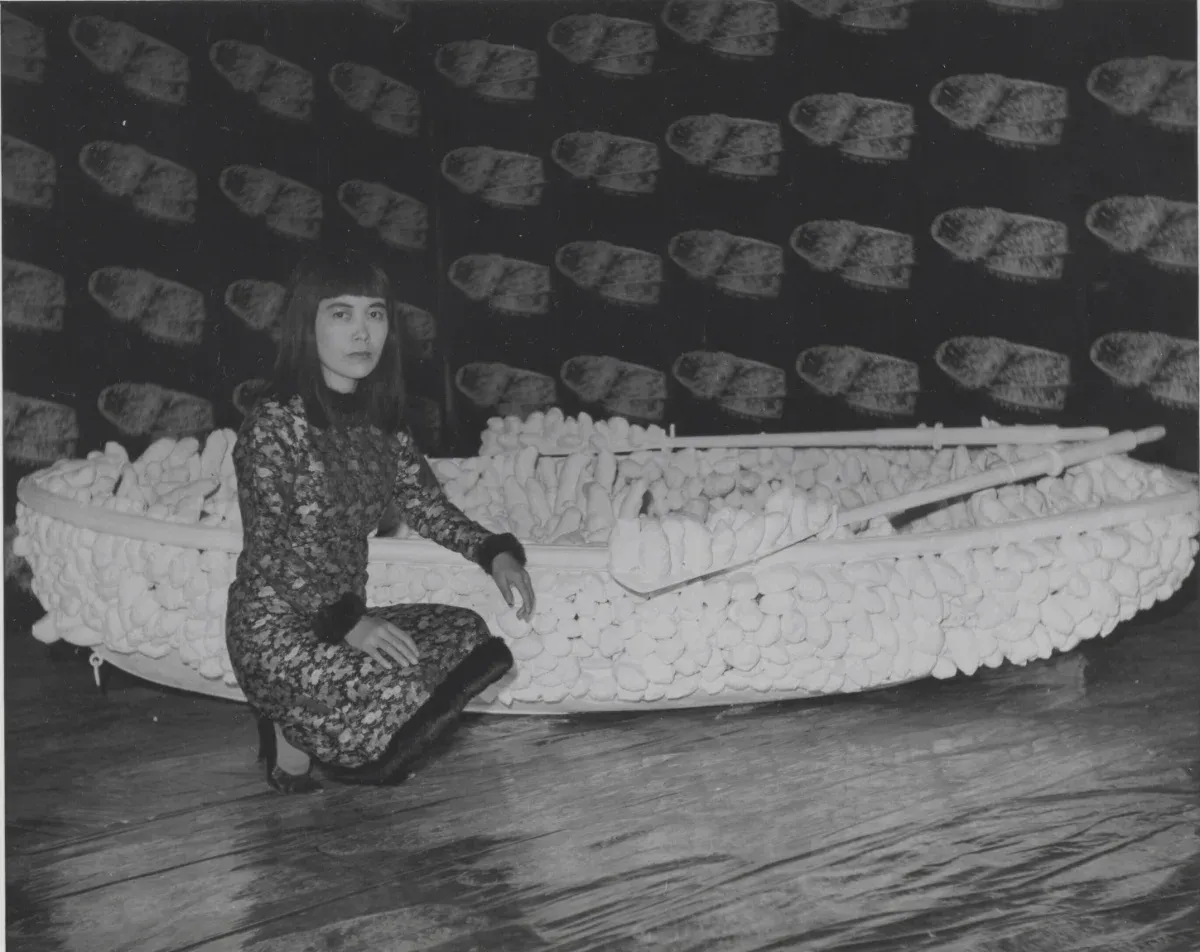

En 1977, dans un acte de lucidité surprenant, Kusama choisit de s'installer volontairement à l'hôpital psychiatrique Seiwa de Tokyo.

Cette décision lui permit de trouver un cadre stable et protecteur, où elle put canaliser ses troubles et ses visions dans une œuvre d'une productivité renouvelée, faisant de l'hôpital son atelier et son refuge créatif jusqu'à aujourd'hui.

L'entrepreneure visionnaire : un empire de 80,9 millions de dollars

Parallèlement à son activité artistique, Kusama a développé un empire économique. En 2023, les ventes aux enchères de ses œuvres ont atteint 80,9 millions de dollars, faisant d'elle l'artiste contemporaine la plus vendue au monde, devant David Hockney (50,3 millions).

Dès 1969, elle a fondé « Kusama Enterprises », une initiative pionnière dans le branding artistique. Des décennies avant les collaborations entre artistes et marques de luxe, elle a ouvert une boutique sur la VIe Avenue, vendu chez Bloomingdale's et lancé le magazine « Kusama Orgy ».

L'empire Kusama repose sur une structure juridique élaborée : Yayoi Kusama Studio Inc. gère la production, la propriété intellectuelle et les licences. La Fondation Yayoi Kusama (janvier 2017) et son Musée (octobre 2017) représentent une stratégie visant à séparer les activités commerciales de la préservation patrimoniale.En somme, un réseau mondial sans bureaux

Kusama a innové dans sa présence internationale en évitant le modèle corporatif traditionnel. Elle s'appuie sur un réseau de méga-galeries (David Zwirner, Victoria Miro, Ota Fine Arts) qui fonctionnent comme des branches commerciales mondiales.

Sa stratégie combine trois piliers : commercial (galeries), institutionnel (expositions muséales) et culturel (collaborations avec Louis Vuitton). En 2023, 80 % de ses ventes aux enchères ont eu lieu à Hong Kong, en concomitance avec sa rétrospective au musée M+ – un prallélisme, d'une redoutable efficacité, entre la validation institutionnelle et le succès commercial.

L'hôpital psychiatrique comme laboratoire optimisé

Le choix de s'installer volontairement à l'hôpital psychiatrique Seiwa en 1977 révèle une intelligence stratégique.

Contrairement à l'idée d'un « refuge de malade », cet hôpital est devenu son laboratoire créatif : la vie quotidienne est prise en charge, l'atelier est à proximité, et l'isolement des contraintes sociales est assuré. Kusama a créé les conditions propices à une productivité artistique maximale.

Son équipe d'assistants facilite sa vision sans la dénaturer. Ses hallucinations ne sont plus simplement subies, elle s’efforce de les détourner au mieux. Elle collabore avec elles. Ses obsessions deviennent une technique artistique, et sa différence neurologique un avantage concurrentiel.La revanche de l'histoire

Aujourd'hui, Kusama connaît une reconnaissance. Ceux qui l'ont plagiée dans les années 60 sont éclipsés par sa domination économique. Ses collaborations avec Louis Vuitton génèrent des sommes importantes. Ses Infinity Mirror Rooms attirent de longues files d'attente, transformant chaque exposition en un événement économique majeur.

« Je veux imposer ma volonté sur tout ce qui m'entoure. C'est pourquoi il est satisfaisant de recouvrir tout de mes pois » – elle n'a pas seulement créé un style, elle a conquis l'imaginaire collectif et le marché mondial.

Yayoi Kusama pois et complexité

Ainsi se révèle une Kusama autrement plus complexe que les récits habituels ne le suggèrent. Ses traumatismes d'enfance sont réels, ses hallucinations avérées, ses souffrances indéniables. Cependant, cette réalité coexiste avec une intelligence stratégique et une compréhension des mécanismes du marché de l'art.

Les faits indiquent : 80,9 millions de dollars de ventes en 2023, une structure d'entreprise de Kusama Enterprises (1969) à la Fondation (2017), et un réseau mondial orchestré avec précision. Ces succès ne diminuent ni l'authenticité de son art ni la réalité de ses troubles – ils montrent comment une créatrice a transformé sa différence neurologique en un avantage artistique.

Le monde de l'art préfère souvent les légendes du génie tourmenté à l'analyse des stratégies commerciales. Mais reconnaître l'intelligence économique de Kusama n'enlève rien à son talent – cela met en lumière la capacité de certains créateurs à transformer une marginalité subie en une singularité recherchée.

Sa trajectoire suggère que l'opposition entre « vraie artiste » et « femme d'affaires avisée » est un faux débat. Kusama a su faire de ses obsessions compulsives une esthétique mondiale, de ses phobies une iconographie, et de son isolement un laboratoire.

« Mon art et ma vie sont un seul poème d'amour dédié à l'humanité » – un poème né de la douleur, nourri par l'obsession, mais aussi structuré par une lucidité entrepreneuriale. Ses troubles mentaux ne l'ont pas empêchée d'être une femme de tête – ils ont peut-être contribué à aiguiser cette intelligence qui distingue les créateurs durables des météores artistiques.

Yayoi Kusama continue de créer depuis son hôpital psychiatrique de Tokyo, dirigeant un empire artistique mondial depuis sa chambre de 20m². C'est la victoire d'une stratège qui a fait du monde entier son royaume aux pois.

Yayoi Kusama

Du 12 octobre 2025 au 25 janvier 2026

la Fondation Beyeler sera le premier musée suisse à consacrer une rétrospective à Yayoi Kusama.

Bonus Premium :

Capsules Yayoi Kusama et dossier financier

- 15 capsules synthétiques.

- PDF : Analyse financière et opérationnelle de l'empire Kusama.

- Nombreuses citations de Kusama et son environnement.