Art, anthropie et transhumanisme

De nombreux artistes font face aux problèmes écologiques qui se manifestent de manière toujours plus évidente, dans le quotidien, comme à l’échelle globale. Ils apportent des réponses très variées

Anthropie et entropie

De nombreux artistes visuels, y compris les photographes, à l'instar de tout un chacun, font face aux problèmes écologiques qui se manifestent de manière toujours plus évidente, dans le quotidien, comme à l’échelle globale.

Mais, alors que l’écologie a été souvent appréhendée comme une manière de préserver une nature qui nous demeurait extérieure, nombreux sont ceux qui réalisent qu’il s’agit avant tout de ce que le philosophe Baptiste Morizot désigne comme une « crise de la sensibilité ».

Ces artistes se situent fréquemment à la lisière de plusieurs champs de réflexions, l’épistémologie entendue au sens large, la connaissance scientifique, la sociologie, l’anthropologie, le documentaire, la philosophie et évidemment une réinterprétation plasticienne de ces éléments d’appréhension de l’écosystème et d’une réflexion à propos de la place de l’homme dans un milieu dont il s’est intellectuellement, mais aussi en terme de sensibilité, culturellement et presque visuellement, séparé.

De telles démarches artistiques s’inscrivent d'ailleurs dans une nouvelle lame de fond où l’art se rapproche à nouveau de la science, à l’image des artistes de la Renaissance. Avec néanmoins cette différence essentielle que l’homme ne se saisit plus comme le maître absolu de la Nature, de la matière, mais comme un élément du tout pas si assuré de sa pérennité.

Certains comme Antony Gormley, Tomàs Saraceno, Olafur Eliasson ou des photographes tels que Grégoire Eloy se positionnent donc en tant que "bricoleurs" de concepts, de notions ou de percepts visant à réhabiliter la totalité du vivant dont l’homme, à la technologie surpuissante, est bien une pièce du puzzle global, dont la dépendance se dévoile à chaque nouveau dérèglement de l'ensemble.

A l’opposé certains autres artistes font le deuil du rapport au naturel pour imaginer une humanité vouée à la technologie, selon les sensibilités, comme le pire des cauchemars à venir où une nouvelle identité libérée des illusions de l’humanisme.

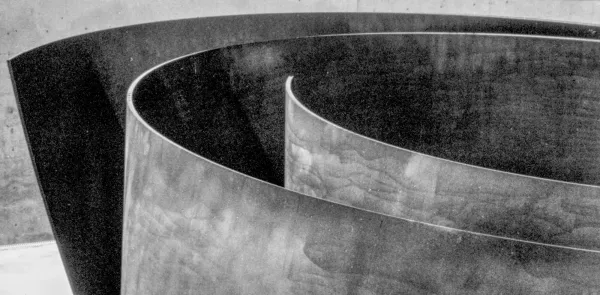

Antony Gormley et l’anthropocène

La galerie White Cube propose une nouvelle exposition du sculpteur anglais Antony Gormley qui aborde explicitement la question de l'anthropocène.