La beauté professionnelle à la Belle Epoque et Madame X

À la Belle Époque, être belle devient un métier. Entre les studios photographiques parisiens et les salons mondains, une génération de femmes découvre que l'image peut être une compétence. Du scandale de Madame X aux premières maisons de beauté, l'histoire d'une modernité qui nous hante encore.

La Belle Époque ou l'art de se fabriquer soi-même

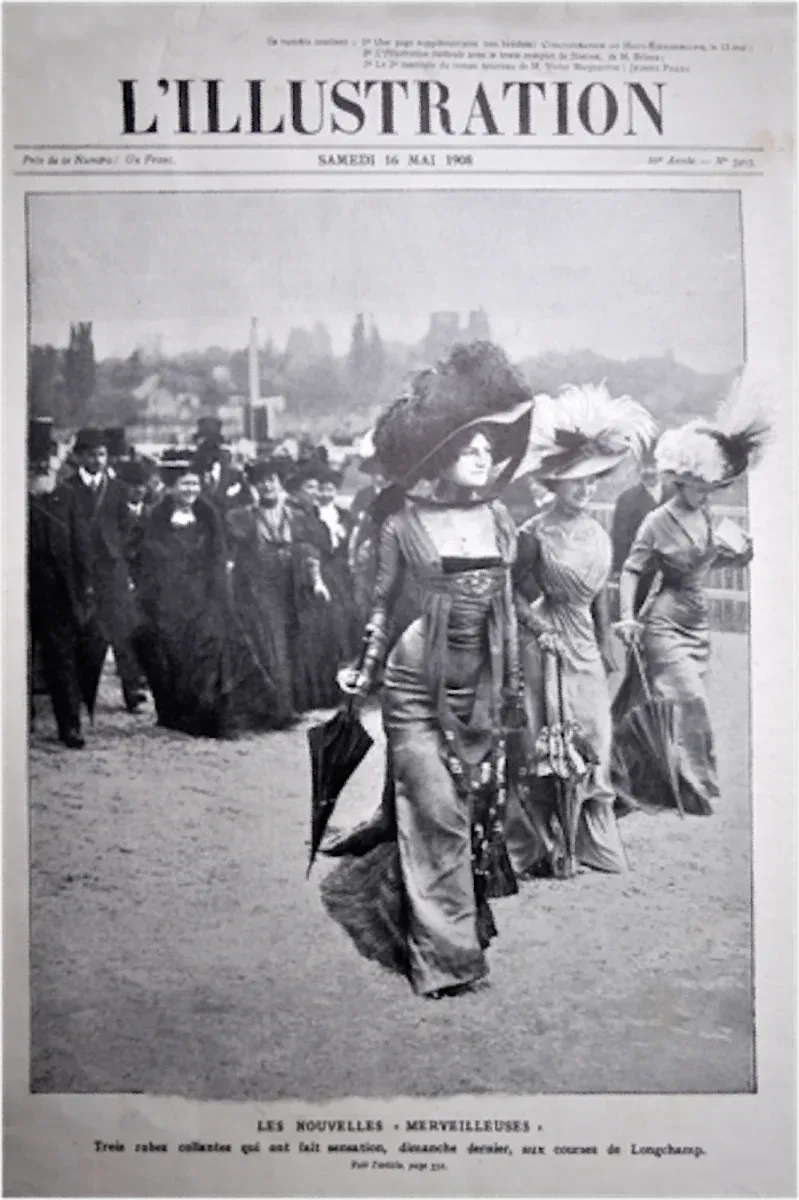

On la croisait dans les salons du Faubourg, sous les lustres de l'Opéra, ou sur les photographies retouchées à la gouache. Elle portait des gants, une taille impossible, un regard savamment éteint. La presse la nommait avec un mélange d'admiration et de reproche : une beauté professionnelle. L'expression, à la Belle Époque, désignait un type de femme qui semblait avoir fait métier de son apparence. Trop parfaite pour être naturelle, trop calculée pour être simplement belle. Elle appartenait à cette génération de visages qui découvraient que l'image pouvait être un métier — ce qui, avouons-le, n'a pas beaucoup changé depuis.

Quand la beauté devient une compétence professionnelle

Le tournant du siècle voit se mettre en place une société du regard qui nous rappellera quelque chose. L'essor des journaux illustrés, de la photographie, des expositions universelles et de la publicité transforme la perception de soi. Être belle n'est plus un don, c'est une compétence. On apprend à poser, à se tenir, à se maquiller. Les manuels de politesse cèdent la place aux guides de maintien, les codes aristocratiques aux recettes d'institut. La beauté devient un savoir-faire — et, comme tout savoir-faire, elle s'enseigne, s'évalue, se vend.

Les maisons de couture recrutent des mannequins pour présenter leurs modèles ; les photographes mondains fixent des standards de posture ; les parfumeurs se rêvent chimistes du désir. Le corps féminin devient à la fois instrument et vitrine, surface d'inscription d'un art moderne : celui de la présentation de soi. Dans ce nouveau monde visuel, les femmes qui maîtrisent leur image sont à la fois enviées et soupçonnées. On les admire pour leur contrôle, mais on leur reproche aussitôt d'avoir trop compris le système. La beauté professionnelle, c'est la beauté consciente d'elle-même : celle qui sait ce qu'elle fait. Et cela, dans la France fin-de-siècle, passe encore pour une faute. Certaines choses, décidément, traversent les époques.

Madame X ou l'art de poser à contretemps (pour son époque)

En 1884, John Singer Sargent présente au Salon un portrait destiné à consacrer sa carrière : celui de Madame X. Le modèle, Virginie Amélie Avegno Gautreau, est une Américaine installée à Paris, célèbre pour son teint d'albâtre et sa réputation de beauté « étrangement composée ». Sargent la peint debout, profil altier, robe noire à fines bretelles, peau diaphane. Rien n'est nu, rien n'est vulgaire, mais tout suggère un artifice maîtrisé. Le scandale fut immédiat. La critique parla d'indécence, de froideur, d'arrogance. Ce qui choquait, ce n'était pas la chair, mais la conscience de la pose. Madame X semblait se savoir représentée ; elle paraissait participer au dispositif du regard au lieu de le subir. Autrement dit, elle avait franchi la frontière invisible entre la beauté naturelle et la beauté professionnelle.

Sargent dut rebaptiser l'œuvre, renoncer au nom de son modèle, et quitter Paris pour Londres. La société mondaine, pourtant fascinée par les actrices et les demi-mondaines, ne pardonnait pas à une femme du monde d'avoir revendiqué sa visibilité. Le portrait montrait trop clairement que la beauté était un métier — un métier dangereux, car il rendait la femme aussi active que l'artiste. Ce que la morale du temps ne supportait pas, c'était moins la chair que la lucidité. La beauté professionnelle regarde le spectateur, et, d'une certaine façon, elle le juge. Elle rappelle que le regard n'est jamais innocent, qu'il implique un échange. De là vient sans doute cette gêne persistante devant les femmes qui savent trop bien se présenter : actrices, mannequins, influenceuses, icônes. On continue de leur reprocher ce que Madame X incarnait déjà : la maîtrise du visible.

Les maisons de beauté : quand l'artifice devient capital

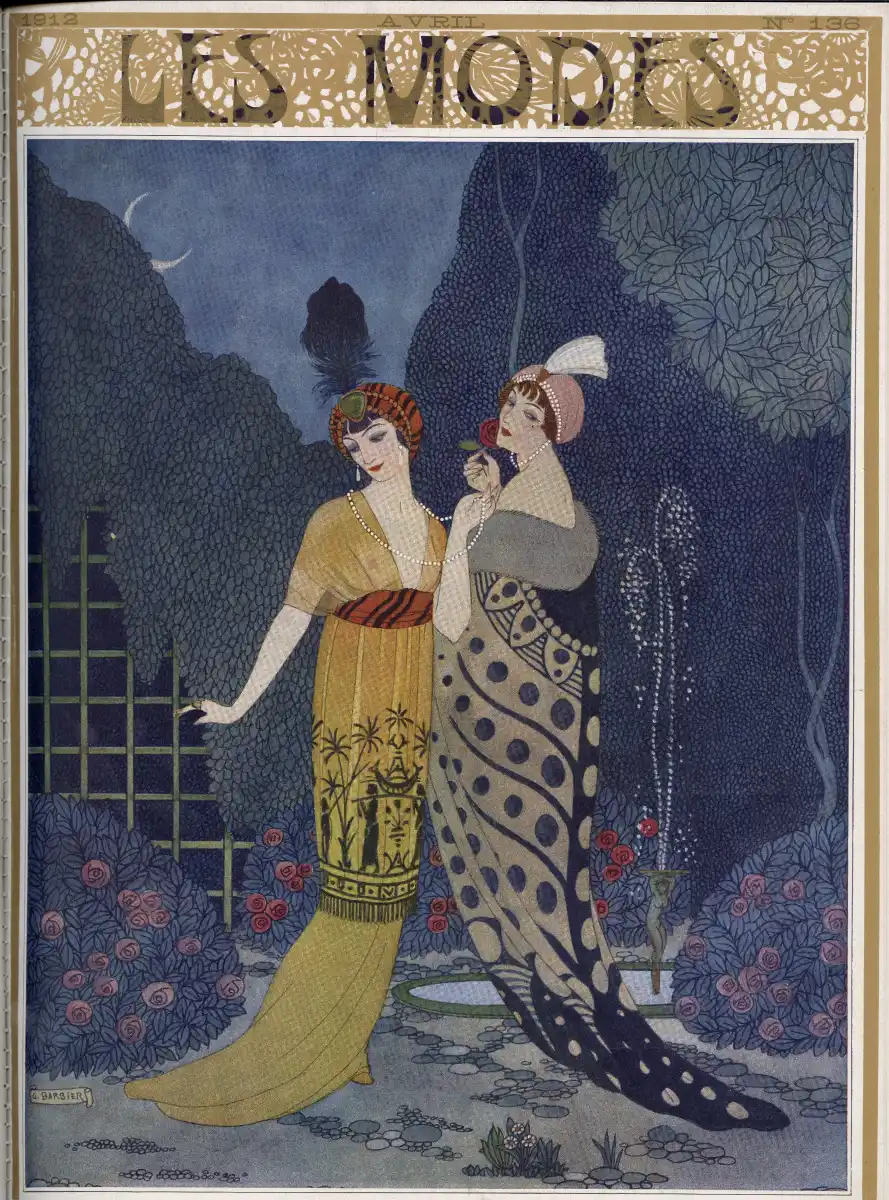

À la même époque, les maisons de beauté se multiplient. Les instituts, parfumeries, couturiers et photographes forment un réseau de professions nouvelles, qui transforment la beauté en capital économique. Les journaux féminins, les salons, les premières campagnes publicitaires diffusent une esthétique de la perfection entretenue. La beauté devient une activité à plein temps. On apprend à se maquiller selon la lumière du gaz, à choisir la poudre qui résiste à la chaleur des bals, à adapter le corset à la coupe des robes. La toilette devient un travail d'ajustement permanent ; l'élégance, une discipline quotidienne.

Les beautés professionnelles ne sont plus seulement les courtisanes célèbres : ce sont aussi les femmes du monde qui se tiennent informées des innovations, qui savent commander chez Worth ou chez Poiret, qui se laissent photographier par Reutlinger, qui lisent les rubriques beauté du Figaro. Elles incarnent une féminité technicienne, rationnelle, parfois un peu trop consciente des effets qu'elle produit. Dans la littérature, Zola et Maupassant décrivent ces héroïnes « fabriquées » avec une ironie légèrement cruelle. Elles sont l'incarnation d'une modernité qui dérange : celle où la beauté cesse d'être signe de vertu pour devenir preuve d'intelligence sociale.

L'expression beauté professionnelle ne désigne d'ailleurs pas seulement les femmes, mais aussi les métiers qui les façonnent. Le salon de coiffure, la maison de couture, l'atelier du photographe forment une chaîne de production du visible. Chaque geste est codifié : la coiffure structure le visage, la robe allonge la silhouette, la lumière gomme les défauts. L'artisan du beau devient un technicien. Dans les manuels professionnels de l'époque, on parle déjà de « sciences de la beauté ». Les premiers cours d'esthétique appliquée apparaissent ; les cosmétiques se veulent scientifiques, hygiéniques, presque médicaux. Ce glissement du charme vers la technique n'est pas anodin. Il marque le passage d'une beauté naturelle et morale à une beauté mesurable et productive. Le corps devient un objet de soin, de calcul, de rendement symbolique. C'est une révolution silencieuse : la beauté n'est plus reçue, elle s'obtient. Elle n'est plus grâce, mais compétence.

Belle Époque, belles images : quand la photographie fixe les canons

À la Belle Époque, la beauté professionnelle trouble l'ordre social d'une manière qui nous semblera familière. Pendant des siècles, la distinction s'exprimait par la naissance, l'éducation, la retenue. Or voilà que la photographie, la mode et la scène offrent d'autres voies d'accès à la visibilité. Une actrice bien habillée, une demi-mondaine célèbre, peuvent désormais rivaliser avec les duchesses. La beauté devient une monnaie sociale démocratisée : accessible à celles qui savent la manier. Les portraits de Cléo de Mérode, Lina Cavalieri, Sarah Bernhardt illustrent cette ambivalence. Toutes trois incarnent une beauté travaillée, affichée, revendiquée. Elles gèrent leur image avec un professionnalisme inédit : choix des photographes, contrôle des tirages, signature personnelle. Elles sont à la fois sujets et objets du regard, pionnières d'un marketing de soi avant la lettre. Elles auraient excellé sur Instagram.

Les moralistes s'en indignent. Dans la presse, le terme beauté professionnelle prend parfois une teinte méprisante : il désigne la femme trop au courant, trop maquillée, trop parfaite — celle qui a remplacé la grâce par la stratégie. Derrière la critique esthétique, se cache une peur sociale : celle d'une féminité qui échappe au contrôle. Le discours sur la beauté professionnelle est largement masculin. Ce sont les critiques, les écrivains, les journalistes qui s'en emparent pour décrire une génération de femmes qu'ils ne savent plus situer. La beauté naturelle appartient encore à l'idéal conjugal ; la beauté professionnelle appartient au domaine public, donc suspect. Ce double standard traverse toute la littérature de l'époque. On célèbre la muse et on condamne la coquette ; on admire le modèle et on méprise la femme qui sait poser.

Pourtant, c'est aussi dans ce champ du visible maîtrisé que se déploient les premiers gestes d'autonomie. Savoir se présenter, c'est se posséder. Savoir séduire, c'est parler une langue commune. Les beautés professionnelles ouvrent la voie à un pouvoir discret, souvent moqué, mais réel : celui de se produire soi-même. Derrière la façade mondaine, la beauté professionnelle représente aussi une forme d'émancipation économique. Beaucoup de femmes de la Belle Époque trouvent dans les métiers de la beauté un espace d'indépendance : modistes, coiffeuses, couturières, manucures, masseuses, esthéticiennes. Ces professions, longtemps jugées mineures, deviennent des filières reconnues. Les premières écoles d'esthétique ouvrent, les diplômes s'inventent, les syndicats apparaissent. La beauté n'est plus seulement affaire de séduction : c'est un secteur économique structuré.

Se mettre en boîte : les entrepreneurs de l'image

Helena Rubinstein et Eugénie Schueller (future L'Oréal) fondent leurs entreprises à la charnière du siècle. Toutes deux comprennent avant tout le monde que la beauté est une promesse d'ascension sociale, et que son efficacité dépend de la légitimité scientifique. Ce sont les premières véritables « professionnelles de la beauté », mais du côté de la production. Ainsi, le terme, initialement appliqué aux femmes-objets, glisse progressivement vers celles qui organisent le système. La beauté professionnelle devient une activité à deux visages : celle qui se montre, et celle qui la fabrique.

Développer son image : la photogénie comme savoir-faire

La photographie, omniprésente à la Belle Époque, joue un rôle décisif dans la codification de la beauté. Les studios Reutlinger, Nadar ou Walery construisent une grammaire du visage : le trois-quarts flatteur, le regard en oblique, la main levée sur le menton. Ces poses, répétées dans les journaux et les cartes postales, fixent une norme visuelle : être belle, c'est savoir jouer le jeu de la lumière. La photogénie devient le critère suprême. Les visages trop vivants, trop expressifs, sont bannis. La beauté doit être lisse, stable, reproductible. On parle de « types » : la blonde vaporeuse, la brune tragique, la rousse énigmatique. La singularité s'efface devant la typologie — un processus qui culminera plus tard avec les algorithmes de reconnaissance faciale et les filtres beautés calibrés.

Et pourtant, cette normalisation crée paradoxalement des icônes. Chaque modèle impose sa variation personnelle à l'intérieur du cadre. La beauté professionnelle, c'est aussi cela : savoir rester unique tout en respectant la règle. Une tension qui définit encore nos standards contemporains, de la pose Instagram au "contouring" YouTube.

Les retouches du progrès : quand la science se maquille en nature

Sous ses apparences de légèreté, la Belle Époque invente une idée de la beauté qui nous habite toujours. Loin des muses antiques, elle introduit la logique du processus : la beauté se fabrique, se corrige, se retouche. Le progrès scientifique accompagne ce mouvement : nouvelles poudres de riz, soins au borax, onguents à l'arsenic léger (censé blanchir la peau), traitements capillaires électriques. Chaque innovation promet d'améliorer la nature sans la trahir. Le laboratoire s'installe dans la salle de bain. L'ironie, c'est que cette rationalisation ne fait qu'accroître le soupçon. Plus la beauté devient scientifique, plus elle paraît artificielle. Plus elle se perfectionne, plus elle s'éloigne de la grâce. La beauté professionnelle concentre cette contradiction : elle est le triomphe du contrôle et le symptôme de sa perte. On la reconnaît à ce détail : elle semble toujours légèrement en avance sur son temps, et c'est précisément ce qu'on lui reproche.

L'art du paraître sincère : héritage d'une modernité maquillée

Il serait tentant de conclure que la beauté professionnelle est le contraire de la vérité. Ce serait trop simple. À la Belle Époque, comme aujourd'hui, la sincérité se mesure souvent à la qualité de l'artifice. Les femmes qui maîtrisaient les codes de la présentation n'étaient pas plus fausses que leurs contemporaines ; elles avaient simplement compris que la visibilité était une forme d'existence. L'art du paraître sincère, c'est peut-être cela que la modernité a perfectionné.

Loin d'être un mensonge, la beauté professionnelle exprime un rapport lucide au monde : celui d'une société où l'image précède le discours, où l'apparence n'est plus le masque du réel mais sa condition d'accès. Le scandale de Madame X, en 1884, apparaît rétrospectivement comme un moment fondateur : l'instant où la société découvre qu'une image peut penser par elle-même. La femme représentée cesse d'être symbole ; elle devient interlocutrice.

La Belle Époque, sous son vernis de poudre de riz et de velours, invente donc une modernité du paraître qui n'a jamais cessé de nous hanter. Dans chaque filtre numérique, chaque photo calibrée pour la lumière, chaque sourire stratégique, subsiste quelque chose de cette professionnalisation du beau. Sous les poudres et les corsets, les bretelles glissées de Madame X annoncent déjà notre époque : celle où l'on ne naît plus belle, où on le devient — à force de technique, de contrôle et, parfois, d'un brin d'ironie.

✔︎ Palais Galliera

Synthèse

Synthèse

- Type : Histoire culturelle

- Période : Belle Époque (1880-1914)

- Sujet : Émergence de la beauté professionnelle

Thèmes clés :

- Transformation de la beauté en compétence professionnelle

- Rôle de la photographie dans la codification esthétique

- Émancipation économique féminine par les métiers de la beauté

- Scandale du portrait "Madame X" (Sargent, 1884)

- Émergence de l'industrie cosmétique moderne

Figures principales :

- Virginie Amélie Avegno Gautreau (Madame X)

- John Singer Sargent (peintre)

- Cléo de Mérode (danseuse, icône)

- Sarah Bernhardt (actrice)

- Helena Rubinstein (entrepreneuse beauté)

- Eugénie Schueller (fondatrice L'Oréal)

Lieux :

- Paris (centre culturel)

- Studios photographiques parisiens (Reutlinger, Nadar, Walery)

- Salons mondains du Faubourg

- Opéra de Paris

Analyse transversale :

Article établissant des parallèles entre la Belle Époque et l'époque contemporaine (réseaux sociaux, influenceurs, filtres numériques). Analyse sociologique de la professionnalisation de l'apparence comme forme d'émancipation ambiguë. Perspective critique sur les tensions entre authenticité et artifice, nature et technique.

Disciplines :

- Histoire de l'art

- Histoire des femmes

- Histoire économique

- Sociologie de la mode

- Histoire de la photographie

- Histoire culturelle

Pertinence contemporaine :

Article établissant des continuités historiques entre les enjeux de représentation de la Belle Époque et les problématiques actuelles du personal branding, de l'économie de l'attention et de la culture visuelle numérique.