Quand le roman a cessé de raconter le monde

Au début des années 1920, la littérature fait face à son effondrement. Alors que la peinture a déjà franchi le cap de l'abstraction, le roman s'accroche encore à figurer le réel. Mais ce réel vient de s'effondrer. Joyce, Woolf et Stein vont alors inventer une autre voie : écrire la conscience.

Au tournant des années 1920, la littérature se trouve face à un dilemme existentiel. Tandis que les peintres ont déjà franchi le Rubicon — le Cubisme a décomposé la perspective dès 1907, Kandinsky a prouvé qu'on pouvait peindre sans objet —, les romanciers s'accrochent encore à leur vieux métier : décrire le monde, raconter des histoires, figurer la réalité. Mais voilà, cette réalité s'est effondrée. La Grande Guerre a tué les illusions du XIXe siècle, Dada a déclaré que tout cela n'avait aucun sens, et le langage lui-même semble désormais incapable de dire quoi que ce soit de vrai. Comment la littérature, en tant qu'art de la figuration narrative, peut-elle survivre à cette crise généralisée ? La réponse viendra de trois écrivains qui, chacun à leur manière, vont abandonner le projet de représenter le monde pour se concentrer sur l'unique territoire encore explorable : le processus même de la conscience.

Le naufrage du réalisme

L'optimisme du XIXe siècle s'est brisé sur les tranchées de Verdun. L'industrialisation, qui devait apporter le progrès, a produit des machines à tuer. Les grandes certitudes du positivisme — l'idée qu'on pouvait connaître et maîtriser le monde par la raison — ont sombré dans la boue des Flandres. Walter Benjamin parlera plus tard de "perte d'aura", cette déperdition du sacré dans un monde mécanisé et reproductible à l'infini. En 1920, personne ne croit plus au récit édifiant de la réussite sociale, ce conte bourgeois qui animait les pages de Balzac ou du roman victorien.

Ce qui s'effondre, c'est une certaine conception de l'art comme miroir de la société. Le roman du XIXe siècle reposait sur une confiance : celle de pouvoir figurer le monde, décrire les objets, tracer les contours des personnages, raconter leur ascension ou leur chute.

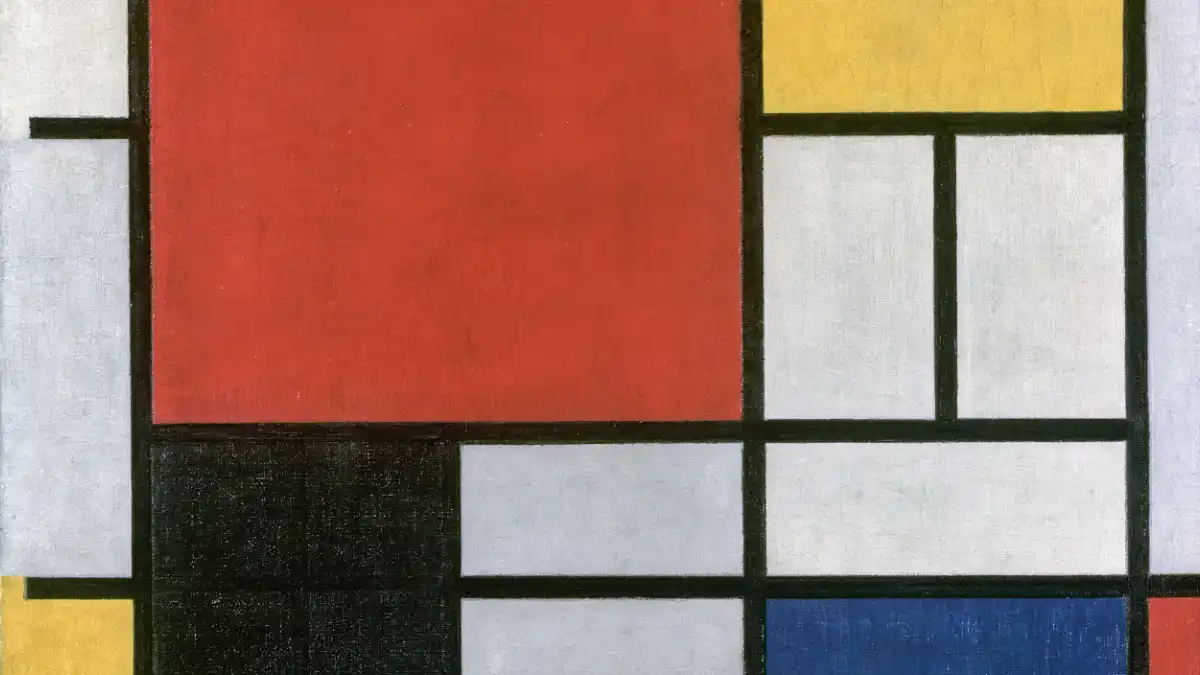

La peinture, elle, a compris avant les autres. Picasso et Braque ont cassé l'objet en facettes multiples, montrant qu'une guitare vue de face et de profil simultanément disait plus vrai qu'une perspective académique. Les Fauves ont libéré la couleur de toute obligation descriptive : pourquoi un arbre serait-il vert ? Kandinsky a poussé la logique jusqu'au bout : on peut peindre sans objet du tout, juste des formes et des couleurs qui vibrent. En quelques années, la peinture s'est affranchie de cinq siècles de tradition mimétique. La littérature, elle, s'accroche encore à ses vieilles habitudes. Elle décrit toujours des chaises, des visages, des actions. Elle figure. Mais figure quoi, au juste, quand le monde lui-même est devenu illisible ?

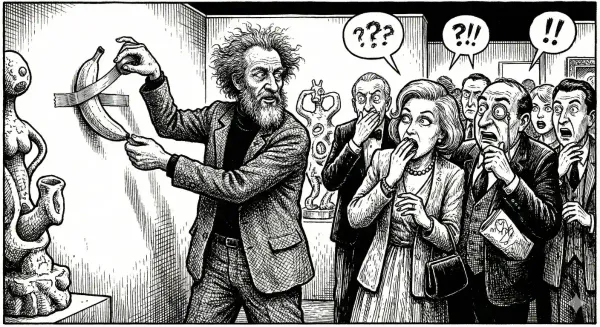

Dada, né en 1916 dans un cabaret zurichois, a posé la question brutalement : et si rien n'avait de sens ? Et si toute cette machinerie culturelle — l'art, la logique, les valeurs humanistes — n'était qu'une vaste fumisterie ? Tristan Tzara et ses amis ont choisi le chaos comme esthétique, le hasard comme méthode, l'absurde comme manifeste. Leur diagnostic était sans appel : la civilisation occidentale s'est suicidée, et ses outils avec elle. Le langage ne veut plus rien dire.

Refonder le roman, ou mourir

Face à ce constat, trois écrivains vont entreprendre une révolution silencieuse mais radicale. James Joyce à Dublin puis Paris, Virginia Woolf à Londres, Gertrude Stein dans son salon parisien de la rue de Fleurus : trois mondes différents, trois tempéraments opposés, mais une même obsession. Il ne s'agit plus de raconter des histoires à la manière de Balzac — cet auteur intuitif qui croyait naïvement au pouvoir immédiat de la narration — mais d'adopter la méthode d'un Flaubert, pour qui le style était devenu une fin en soi. Ces trois auteurs partent d'une prémisse théorique : le roman doit être réinventé de fond en comble.

Leur objectif n'est pas de divertir ou d'édifier, mais de rendre compte de l'expérience même de la modernité. Si le monde extérieur est décomposé, si les objets n'ont plus de sens stable, si la société elle-même est devenue un chaos de productivisme et de violence, alors il ne reste qu'un seul laboratoire possible : le sujet lui-même. La conscience devient à la fois le protagoniste et la matière première du roman. Non pas la conscience comme entité abstraite de la philosophie classique, mais la conscience en train de se faire, le flux des pensées, la perception en acte, le présent continu de l'expérience vécue.

Ce tournant vers l'intériorité n'est pas une fuite romantique loin du monde. C'est au contraire une stratégie de survie, la seule réponse possible à une situation où les outils traditionnels de la représentation ne fonctionnent plus. Si la peinture peut se passer de l'objet, si Dada a déclaré la faillite du sens, alors la littérature doit trouver son propre chemin vers l'abstraction. Mais comment abstraire avec des mots, ces vieilles choses qui pointent obstinément vers des choses ? Chacun des trois auteurs va proposer sa solution.

Gertrude Stein ou le langage comme objet

Pour Gertrude Stein, le problème vient du langage lui-même. Les mots sont usés, ils charrient trop de sens, ils ne font que pointer vers des choses extérieures. Comment libérer les mots de cette servitude référentielle ? Sa réponse est radicale : appliquer le Cubisme au langage. Non pas écrire sur le Cubisme, mais faire du Cubisme avec les mots.

Stein fréquente assidûment l'atelier de Picasso. Elle voit le peintre tourner autour de ses modèles, les décomposer en facettes, montrer plusieurs angles de vue simultanément. Elle comprend que le Cubisme n'est pas une déformation de la réalité, mais une tentative de montrer la réalité telle qu'elle se présente réellement à la perception : multiple, changeante, impossible à figer dans une image unique. Alors elle transpose cette méthode dans l'écriture. Les mots vont être répétés, déclinés, retournés, montrés sous tous leurs angles. La syntaxe va se désarticuler pour échapper à la logique narrative traditionnelle.

Le résultat, c'est "Tender Buttons", publié en 1914. Le livre déconcerte : on n'y trouve ni histoire, ni personnages, ni même de description reconnaissable. Stein écrit des textes sur des objets quotidiens — un parapluie, une boîte, un coussin — mais les mots qu'elle emploie semblent n'avoir qu'un rapport lointain avec ces objets. "A rose is a rose is a rose is a rose" : la répétition vide le mot de son sens conventionnel pour le faire exister comme pure présence sonore et visuelle. Ce n'est pas un "flux de conscience" au sens où on l'entendra pour Joyce ou Woolf — il n'y a pas de pensées qui défilent, pas de voix intérieure qui monologue. C'est quelque chose de plus radical : une "conscience de la perception" en train de se faire, un présent continu où le mot devient objet et l'objet devient texture.