Atlas Richter (Fondation Vuitton) : cartographie d'une œuvre labyrinthique

Explorer l’œuvre de Gerhard Richter est complexe. Elle rejette l’unité stylistique, mêle hyperréalisme photographique et abstraction gestuelle, alterne froideur analytique et lyrisme. Voici un guide pour s’orienter dans ce fascinant labyrinthe.

À l’approche de la grande rétrospective dédiée à Richter à la Fondation Louis Vuitton, embarquez pour une plongée — inévitablement sinueuse — au cœur d’un corpus pléthorique, aux frontières constamment redéfinies et d’une complexité inépuisable.

Gerhard Richter, un maître de l’ambiguïté visuelle

Gerhard Richter (né en 1932 à Dresde) est sans doute l’un des artistes les plus influents de l’art contemporain. Sa carrière, longue de plus de six décennies, s’est construite autour d’une tension permanente entre figuration et abstraction, entre mémoire personnelle et histoire collective, entre photographie et peinture. L’exposition à la Fondation Louis Vuitton offre une occasion rare de parcourir ce cheminement complexe et de mesurer l’ampleur de son apport à l’art de notre temps. Pour s’y préparer, il est utile de revenir sur les principales étapes de son œuvre, jalonnées d’expérimentations formelles, de ruptures et de retours, toujours guidées par une volonté de mettre à l’épreuve la nature même de l’image.

Premières années et formation (années 1950)

Richter grandit dans une Allemagne divisée et marquée par la guerre. Formé à l’Académie des Beaux-Arts de Dresde, il reçoit d’abord l’enseignement du réalisme socialiste, style officiel de la République démocratique allemande. Ses premières œuvres témoignent de ce contexte idéologique, mais révèlent déjà une distance ironique.

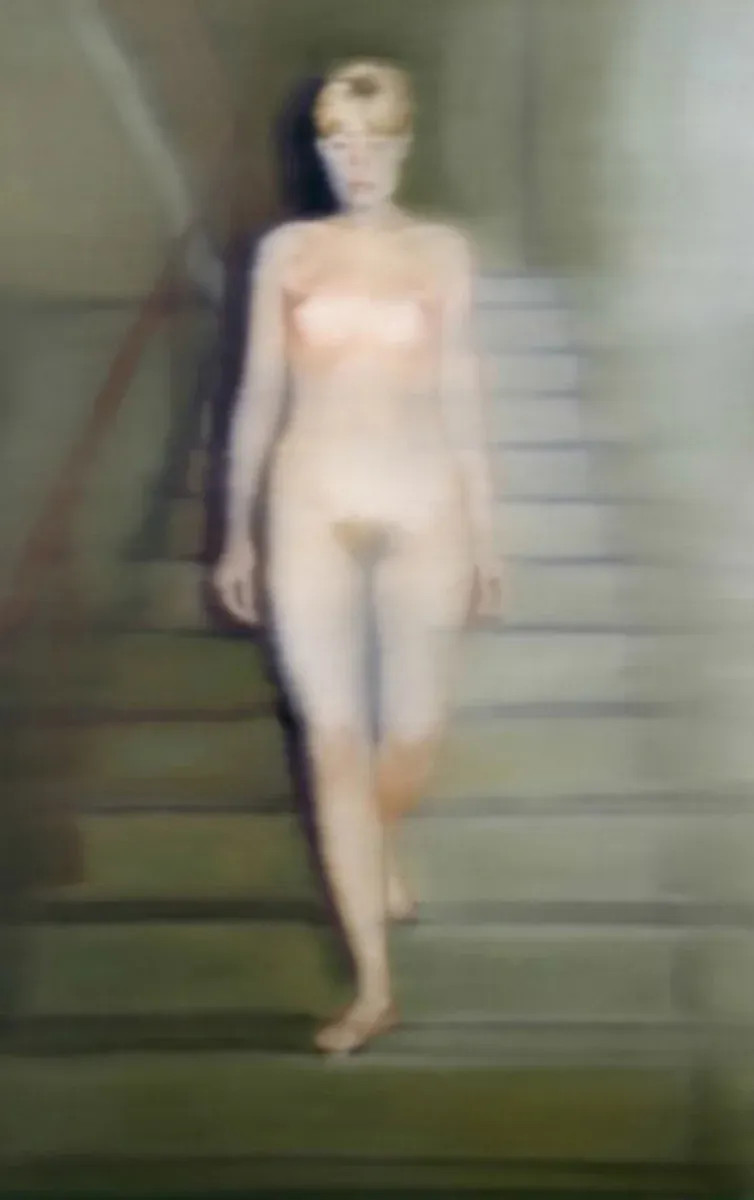

En 1961, peu avant la construction du Mur de Berlin, Richter passe à l’Ouest. Il s’installe à Düsseldorf, où il découvre une scène artistique foisonnante, marquée par l’influence de l’art américain et les avant-gardes européennes. Ce passage constitue un tournant : il abandonne les canons esthétiques du réalisme socialiste pour explorer de nouvelles voies. Ses premières œuvres de cette période sont nourries par la photographie, qu’il commence à utiliser comme base pour ses tableaux.

Du réalisme socialiste au réalisme capitaliste (1960–1964)

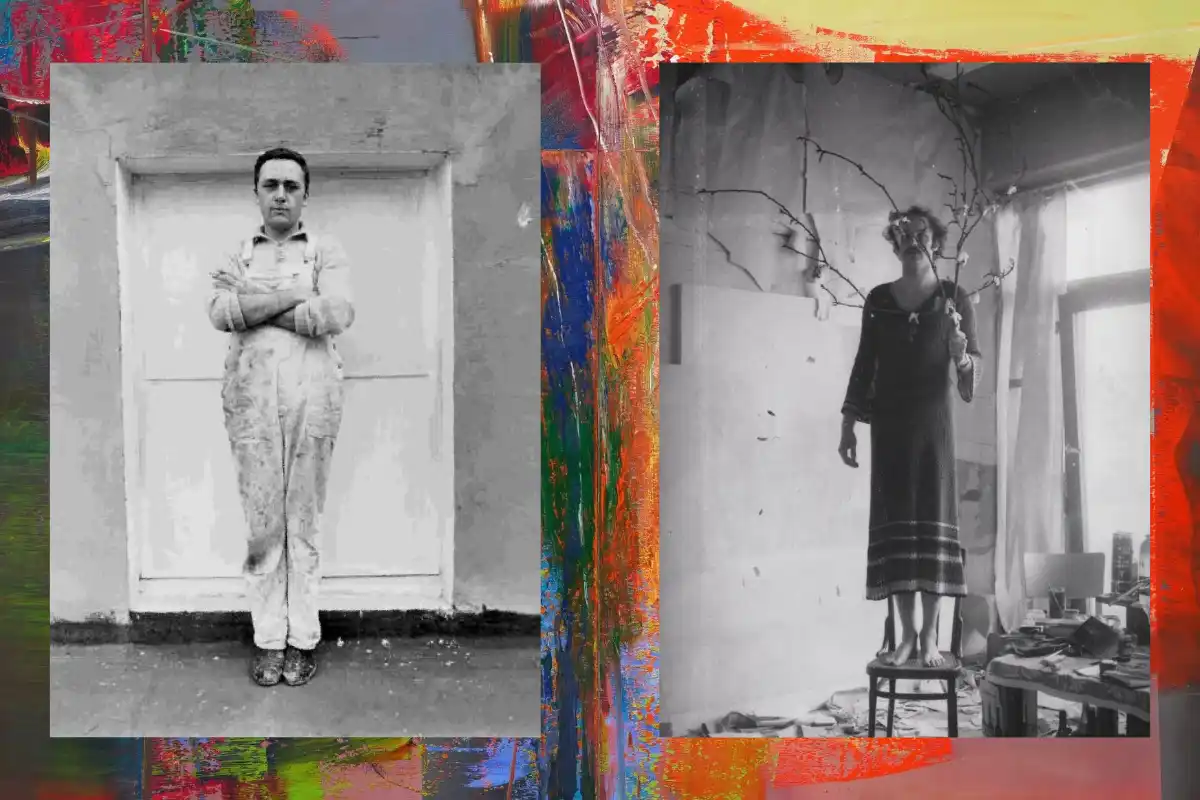

À Düsseldorf, Richter participe à la formation d’un mouvement baptisé ironiquement « réalisme capitaliste ». Aux côtés de Sigmar Polke, il détourne les images de la publicité, de la presse et de la culture de masse pour en proposer une version picturale distanciée. C’est dans ce contexte que naissent ses célèbres photo-peintures : il projette des clichés sur la toile, puis les reproduit en peinture, tout en brouillant volontairement les contours.

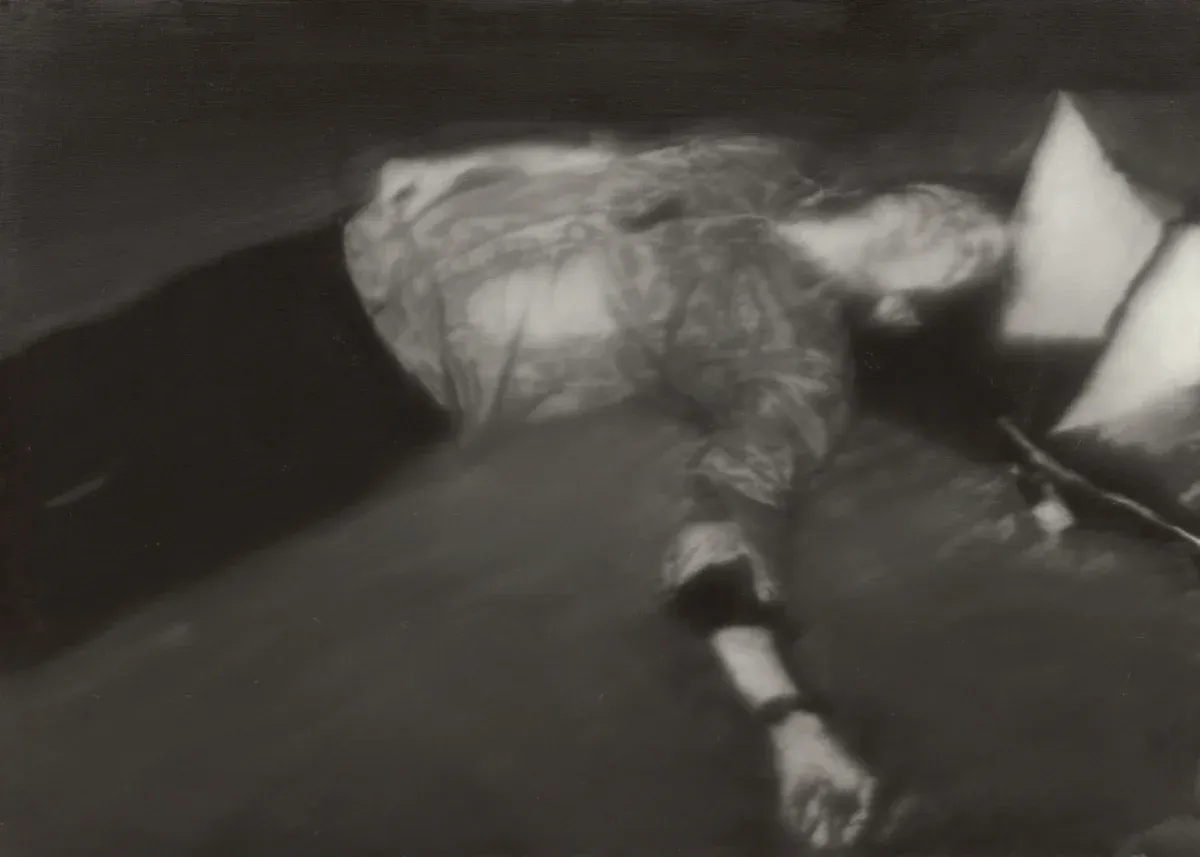

Ces œuvres brouillent la frontière entre photographie et peinture, entre reproduction et création. En parallèle, Richter s’intéresse à l’histoire allemande récente. Sa série sur la bande à Baader, créée plus tard, montre son souci d’interroger la mémoire politique à travers l’image, oscillant toujours entre objectivité documentaire et subjectivité picturale.

Expansion vers l’abstraction et séries expérimentales (fin des années 1960 – 1970)

À partir de 1968, Richter ouvre une nouvelle voie : celle de l’abstraction. Mais contrairement à d’autres artistes qui rompent radicalement avec la figuration, il mène ces explorations en parallèle, refusant de choisir.

Ses monochromes gris, ses nuanciers et ses tableaux basés sur des principes aléatoires témoignent de son intérêt pour les systèmes, les séries et l’absence de composition traditionnelle. Plutôt que de s’en tenir à un style unique, il multiplie les approches, passant d’une toile figurative à une abstraction rigoureuse. Cette attitude fait de lui un artiste insaisissable, qui questionne constamment la validité de l’image.

Le cœur de sa démarche : comment dépasser la dichotomie entre abstraction et figuration ? Ses toiles deviennent ainsi autant de réponses provisoires à une question qu’il ne cesse de reformuler.

Œuvres majeures et reconnaissance internationale (1970–1980)

Dans les années 1970, Richter gagne une reconnaissance internationale. Ses grands nuanciers, où des centaines de couleurs sont disposées comme sur des cartes d’échantillons, explorent la peinture comme système impersonnel. Ses tableaux Rouge-Bleu-Jaune ou ses abstractions vibrantes l’installent comme figure majeure de l’avant-garde européenne.

En 1988, sa série October 18, 1977 frappe par sa force politique et esthétique. Inspirée des photographies des membres de la Fraction armée rouge retrouvés morts en prison, elle révèle sa manière singulière de traiter des événements historiques : pas de discours, mais une image floue, incertaine, qui interroge la mémoire collective.

Hybridation et retour à la figuration (1980–2000)

Au cours des années 1980 et 1990, Richter continue d’alterner entre figuration et abstraction. Certaines œuvres hybrides combinent des photographies retravaillées et des couches de peinture abstraite. D’autres reviennent vers une figuration plus claire, comme ses portraits familiaux ou ses paysages.

Ce va-et-vient déjoue toute tentative de classification. Richter n’est pas un peintre abstrait ni figuratif ; il est l’artiste du doute, celui qui refuse de figer la peinture dans un rôle unique. Ses expositions de cette période, notamment à New York et à Paris, confirment sa stature mondiale.

Consolidation (2000–2025)

Au XXIᵉ siècle, Richter se consacre de plus en plus à ses grandes toiles abstraites. Utilisant la technique du raclage, il superpose couches et couleurs, produisant des surfaces d’une densité lumineuse exceptionnelle. Ces tableaux, d’une énergie brute, deviennent sa signature contemporaine.

En parallèle, il poursuit des projets figuratifs ponctuels, comme ses vitraux pour la cathédrale de Cologne (2007), où l’aléatoire des couleurs rejoint la spiritualité de l’architecture gothique. Ces œuvres démontrent que, même après soixante ans de carrière, Richter continue à interroger la puissance des images et leur rapport au monde.

L’exposition de la Fondation Louis Vuitton réunit cette trajectoire multiple : de la photo-peinture des années 1960 aux grandes abstractions du XXIᵉ siècle, en passant par les œuvres politiques et les expérimentations conceptuelles. Une occasion unique de saisir la cohérence paradoxale de son œuvre.

Pour aller plus loin

Richter et Kiefer : Deux visions de la mémoire allemande

Comment deux géants de l'art contemporain allemand ont transformé le trauma historique en esthétique ? Richter par l'effacement, Kiefer par la confrontation frontale. Deux manières opposées d'affronter l'impossible devoir de mémoire.

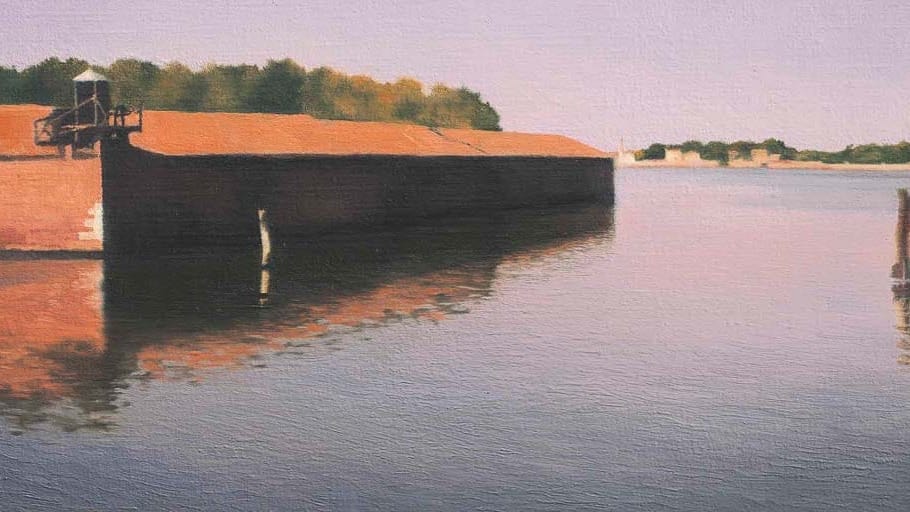

Richter : série vénitienne

Dans ses toiles vénitiennes, Richter dialogue avec Turner et Monet tout en poursuivant son obsession de la surface picturale. Une touche visible qui transgresse son programme pour mieux révéler l'essence de la peinture comme langage visuel.

Eisberg : Le chef-d'œuvre photo-réaliste

"Eisberg" (1982) : un iceberg groenlandais peint en pleine crise personnelle. Richter atteint ici le sommet de son hyperréalisme flou, conjuguant virtuosité technique, mélancolie romantique et dialogue avec Caspar David Friedrich.

Richter et la photographie

En se soumettant à la reproduction photographique, Richter prétend se libérer du sujet pour ne se consacrer qu'à peindre. Une confrontation entre reproduction mécanique et picturale qui révèle les ambiguïtés de toute représentation.

Infos pratiques :

✓ Du 17.10.2025 au 02.03.2026

✓ Fondation Louis Vuitton