Gerhard Richter et Anselm Kiefer : Deux visions de la mémoire allemande

À l'occasion de la rétrospective exceptionnelle de Gerhard Richter à la Fondation Louis Vuitton (17 octobre 2025 - 2 mars 2026), retour sur les parcours croisés de deux maîtres de l'art contemporain allemand.

Lorsque s'ouvriront les portes de la Fondation Louis Vuitton le 17 octobre prochain, c'est un pan entier de l'art contemporain qui se dévoilera aux visiteurs. 270 œuvres de Gerhard Richter, soixante ans de création déployés jusqu'au 2 mars 2026 dans une rétrospective d'une ampleur inédite. Une occasion rêvée pour interroger les liens mystérieux qui unissent et opposent deux géants de la peinture allemande : Richter, l'insaisissable maître du flou, et Anselm Kiefer, le titan aux toiles de plomb et de cendres.

Tous deux portent en eux les stigmates d'une Allemagne écorchée vive par l'Histoire. Tous deux ont fait de cette blessure le terreau d'une œuvre magistrale. Mais là où leurs chemins se séparent, c'est dans la manière d'apprivoiser les fantômes du passé.

Les années d'apprentissage : entre conformisme et révélation

Imaginez l'Allemagne de l'après-guerre, ce "ground zero" visuel où vingt années d'amnésie forcée ont enseveli sous le silence la richesse de l'avant-garde des années 1920. Dans ce paysage dévasté émergent deux destins que tout semble opposer, mais qu'une même urgence va rassembler : celle de réinventer l'art allemand.

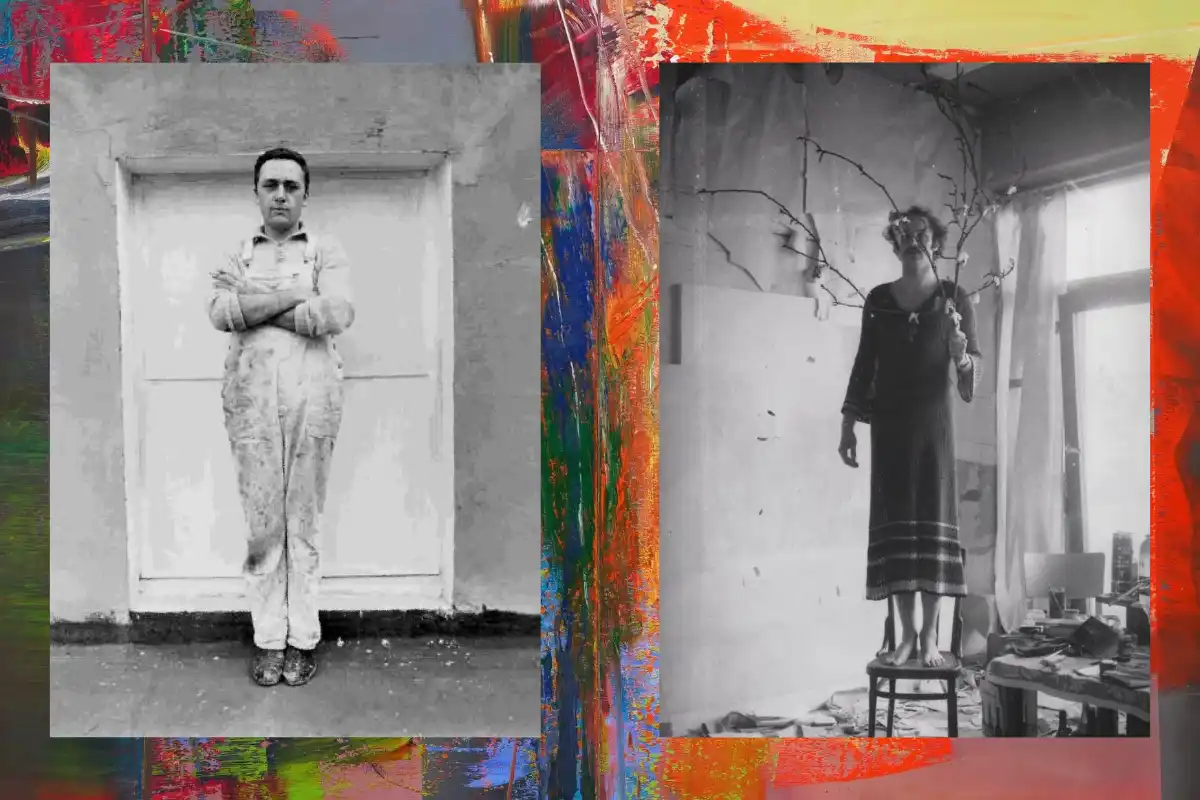

Gerhard Richter naît en 1932 à Dresde, cette Florence de l'Elbe que les bombardements alliés réduiront en cendres. Enfant du nazisme, adolescent sous le communisme, il grandit dans une Allemagne coupée en deux, apprenant d'abord les canons du réalisme socialiste à l'Académie des beaux-arts de Dresde. Imaginez ce jeune homme de vingt-neuf ans qui, un matin de février 1961, passe clandestinement à l'Ouest, abandonnant tout : sa formation, sa carrière naissante, ses certitudes artistiques. À Düsseldorf, où il s'inscrit auprès de Karl Otto Götz, c'est un éblouissement : Pollock, Fontana, l'art américain... Tout un monde s'ouvre à lui.

Cette révélation sera décisive. Richter découvre que la peinture peut échapper aux dictats idéologiques, qu'elle peut questionner plutôt que proclamer. Avec Sigmar Polke et Konrad Lueg, il invente ce qu'ils appellent par dérision le "Réalisme capitaliste" - leur réponse ironique au Pop Art américain. Mais déjà, Richter pressent que son chemin sera plus solitaire, plus radical.

Treize ans plus tard, en 1945, Anselm Kiefer voit le jour à Donaueschingen, dans cette Forêt-Noire où résonnent encore les échos des contes de Grimm. Enfant de l'Allemagne vaincue - son père était officier de la Wehrmacht -, il grandit dans une société qui a choisi l'oubli comme thérapie. Mais Kiefer, lui, refuse cette amnésie collective. Après des études de droit et de langues romanes, il bifurque vers l'art et rejoint l'Académie de Düsseldorf où enseigne Joseph Beuys, ce chaman de l'art contemporain.

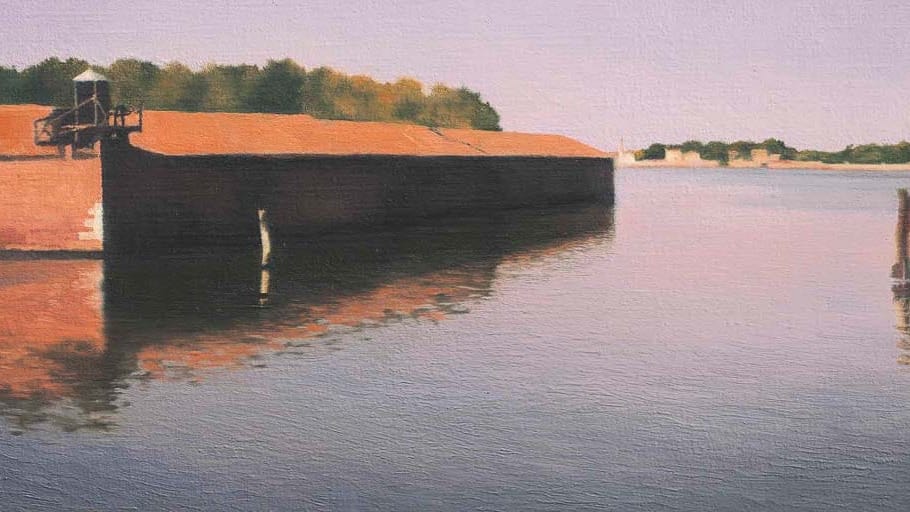

La rencontre avec Beuys sera fondatrice pour le jeune Kiefer. Là où Richter explore les liens entre réalité et représentation à travers la photographie, Kiefer plonge dans les entrailles de l'histoire allemande. En 1969, à vingt-quatre ans, il réalise "Occupations", série photographique où il se met en scène effectuant le salut hitlérien dans divers lieux emblématiques. Scandale et révélation : voici un artiste qui ose nommer l'innommable.

La mémoire comme obsession créatrice

Ce qui fascine dans les trajectoires de Richter et Kiefer, c'est leur manière diamétralement opposée d'affronter ce que le philosophe Theodor Adorno avait défini comme l'impossibilité de faire de l'art après Auschwitz. Pour Adorno, comment concevoir la poésie, et à plus forte raison l'art, après l'inhumain ? Cette interrogation traverse l'œuvre des deux peintres mais génère des réponses radicalement différentes.

Kiefer choisit la confrontation frontale. "Ma biographie est la biographie de l'Allemagne", proclame-t-il. Ses toiles deviennent des champs de bataille où se mêlent sable, terre, plomb, cendres - tous ces matériaux de désolation qui évoquent les ruines du Reich. Quand il peint "Margarete" en référence au poème de Paul Celan "Fugue de mort", il ne se contente pas d'illustrer : il matérialise la douleur, la rend palpable à travers la pâte rugueuse, les empâtements qui accrochent la lumière comme des plaies béantes.

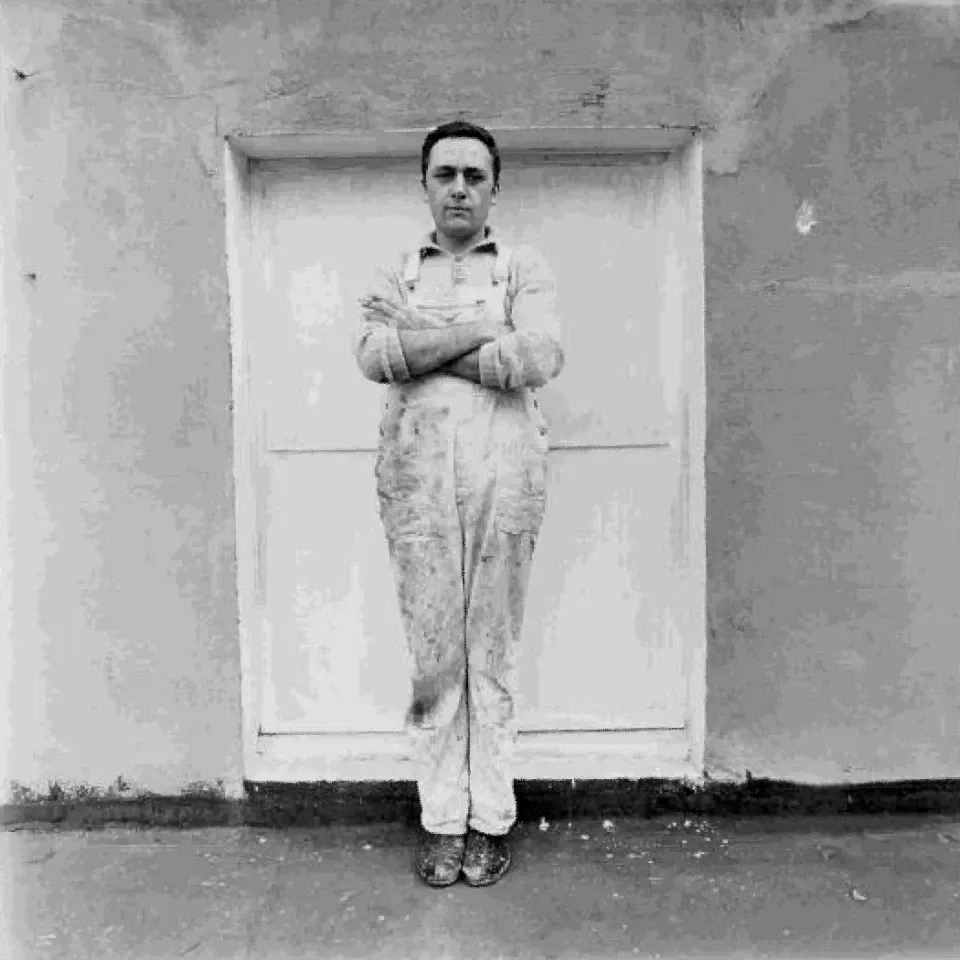

Richter, à l'inverse, opte pour ce qu'on pourrait appeler la "révélation par l'occultation". Sa série "Birkenau" (2014) en est l'exemple le plus saisissant : partant de quatre photographies authentiques prises en secret dans le camp d'extermination, il les recouvre progressivement de couches picturales jusqu'à les rendre méconnaissables. L'image est là, enfouie sous la peinture, présente mais invisible - métaphore saisissante de la mémoire enfouie qui travaille en souterrain.

Cette différence d'approche révèle deux conceptions du devoir de mémoire. Pour Kiefer, il faut exhiber, montrer, forcer le spectateur à regarder en face l'horreur et sa survivance dans le présent. Ses paysages calcinés, ses architectures fantômes du IIIe Reich vidées de leur substance mais conservant leur pouvoir d'inquiétude, fonctionnent comme autant d'avertissements. Pour Richter, la mémoire opère autrement : par stratifications successives, par effacements qui révèlent autant qu'ils dissimulent.

Cette obsession mémorielle explique pourquoi les deux artistes ont rapidement dépassé les frontières allemandes pour s'imposer sur la scène internationale. En 1980, à la Biennale de Venise, Kiefer représente l'Allemagne aux côtés de Georg Baselitz, exhibant ses "livres de plomb" - ces tablettes scellées dans l'éternité du métal lourd qui font une impression à la fois douloureuse et solide. Richter, lui, développe parallèlement sa reconnaissance, devenant selon le "Kunstkompass" du magazine Capital l'artiste contemporain "le plus important" depuis dix-huit ans.

Deux esthétiques de la représentation

Comprendre les différences entre Richter et Kiefer, c'est saisir deux manières opposées de concevoir ce que signifie "représenter" au XXe siècle. Les deux artistes pratiquent ce que les critiques appellent une démarche "régressive" - non pas au sens d'un retour en arrière, mais d'un processus soustractif, d'un retrait volontaire par rapport aux avant-gardes dominantes. Là où le minimalisme et l'art conceptuel prônaient la froideur analytique, eux réintroduisent l'émotion, la matérialité, la charge symbolique.

Chez Richter, cette "régression" prend la forme d'un questionnement radical sur l'acte de peindre. Formé dans l'orthodoxie du réalisme socialiste, il découvre en Occident que la peinture peut mentir, tromper, révéler l'artifice de toute représentation. Ses premières œuvres occidentales copient scrupuleusement des photographies banales - portraits de famille, coupures de presse -, mais en les peignant dans une gamme de gris volontairement terne, comme pour mieux révéler leur caractère de simulacre.

Puis vient le "photo-painting", ces œuvres où Richter brouille volontairement l'image, créant cet effet de "flou" qui deviendra sa signature. Mais l'artiste ne s'arrête pas là : progressivement, il glisse vers l'abstraction pure, ces "Abstraktes Bild" où la peinture semble générer sa propre réalité. Pourtant, pour Richter, figuration et abstraction relèvent de la même problématique : comment donner à voir l'invisible ? Ses abstractions fonctionnent souvent comme des grossissements de détails figuratifs, des plongées microscopiques dans la matière picturale elle-même.

Kiefer, lui, emprunte une voie différente mais tout aussi radicale. Ses toiles "saturées de matière" - sable, terre, ces feuilles de plomb qu'il appelle "Livres", suie, salive, craie, cheveux, cendre - transforment la peinture en archéologie. Chaque œuvre devient le vestige d'une civilisation engloutie, la trace tangible d'un passé qui refuse de passer. Quand il peint "Les Sables du Brandebourg - Icare" (1981), superposant à la représentation du désastre la forme d'une aile peinte à l'huile, il ne fait pas que créer une métaphore : il matérialise la chute, la rend physiquement présente.

Cette différence de traitement de la matière picturale révèle deux tempéraments artistiques opposés. Richter procède par soustraction, par effacement contrôlé - ses fameux "racloirs" qui grattent la surface pour révéler les couches inférieures créent ces effets de palimpseste où passé et présent se télescopent. Kiefer accumule, stratifie, agglomère : ses toiles deviennent des géologies de la mémoire où chaque strate raconte un fragment d'histoire.

La postérité d'une génération

Aujourd'hui, alors que Richter atteint ses 93 ans et continue de fasciner - il a cessé de peindre en 2017 mais dessine encore -, la question de l'héritage se pose. Le marché de l'art a tranché depuis longtemps : l'"Abstraktes Bild" de Richter (1986) s'est vendu 41 millions d'euros en 2015, établissant un record pour un artiste vivant. Kiefer, moins coté avec un record à 2,4 millions d'euros, n'en reste pas moins l'un des plasticiens les plus influents de sa génération.

Mais au-delà des chiffres, c'est la portée symbolique de leur œuvre qui interroge. Dans un monde où la mémoire collective semble de plus en plus fragile, où les témoins directs des tragédies du XXe siècle disparaissent, comment leurs œuvres continueront-elles de transmettre ? Kiefer, avec ses œuvres "lourdes, inflexibles et profondément enracinées dans le règlement de comptes historique", construit des monuments à la mémoire blessée. Richter, par ses effacements maîtrisés, ses flous calculés, nous rappelle que toute représentation est reconstruction, que toute image est déjà interprétation.

💡 À ne pas manquer : Rétrospective Gerhard Richter du 17 octobre 2025 au 2 mars 2026 à la Fondation Louis Vuitton, Paris.

La rétrospective de la Fondation Louis Vuitton arrive à point nommé pour poser ces questions essentielles. En déployant soixante années de création richterienne, elle révèle la cohérence d'un parcours qui aura su transformer l'incertitude en méthode, le doute en outil critique. Face à Kiefer le monumental, Richter l'insaisissable continue de nous rappeler que l'art le plus profond naît souvent dans les interstices, dans ce qui échappe à la prise directe.

Ensemble, ces deux géants forment un diptyque indissociable de l'art contemporain : l'un nous confronte à l'horreur pour mieux nous en préserver, l'autre nous apprend que la beauté peut naître de l'effacement même de ce qu'elle prétend montrer. Dans cette Allemagne qui a su transformer ses blessures en art, Richter et Kiefer demeurent les témoins irremplaçables d'une réconciliation impossible mais nécessaire avec l'Histoire.

✔︎ Catalogue raisonné Gerhard Richter ✔︎ Anselm Kiefer, le site de Barjac

L'univers Richter : capsules thématiques :

Richter et le Réalisme Socialiste

Formé à l'Académie de Dresde entre 1951 et 1956, Richter maîtrise parfaitement les canons du réalisme socialiste : glorification du travail, héros prolétariens, palette claire et optimiste. Ses premiers travaux, conformes à l'idéologie du régime, lui valent même une commande murale pour l'hôpital de Dresde. Mais cette formation, qu'il qualifiera plus tard de "prison esthétique", lui donne paradoxalement une maîtrise technique exceptionnelle qui nourrira toute son œuvre ultérieure...