Jean-Michel Othoniel, l'alchimiste du verre

Jean-Michel Othoniel transforme le verre en œuvres monumentales. Ses sculptures en perles soufflées interrogent la fragilité, la mémoire et le désir. De Versailles au Louvre, il réinvente l'espace public. Son travail allie savoir-faire artisanal et recherche conceptuelle.

Jean-Michel Othoniel s'est taillé une place de choix sur la scène internationale, non pas en jouant des coudes, mais en faisant briller du verre. Beaucoup de verre. Du verre de Murano, pour être précis, transformé en perles, en briques, en colliers géants qui semblent tout droit sortis d'un rêve fiévreux de joaillier cosmique. Né en 1964 à Saint-Étienne – ville plus connue pour son football que pour ses féeries de verre –, l'artiste a réussi ce tour de force : devenir en 2021 le premier contemporain à obtenir une commande permanente au Petit Palais, tout en entrant à l'Académie des Beaux-Arts.

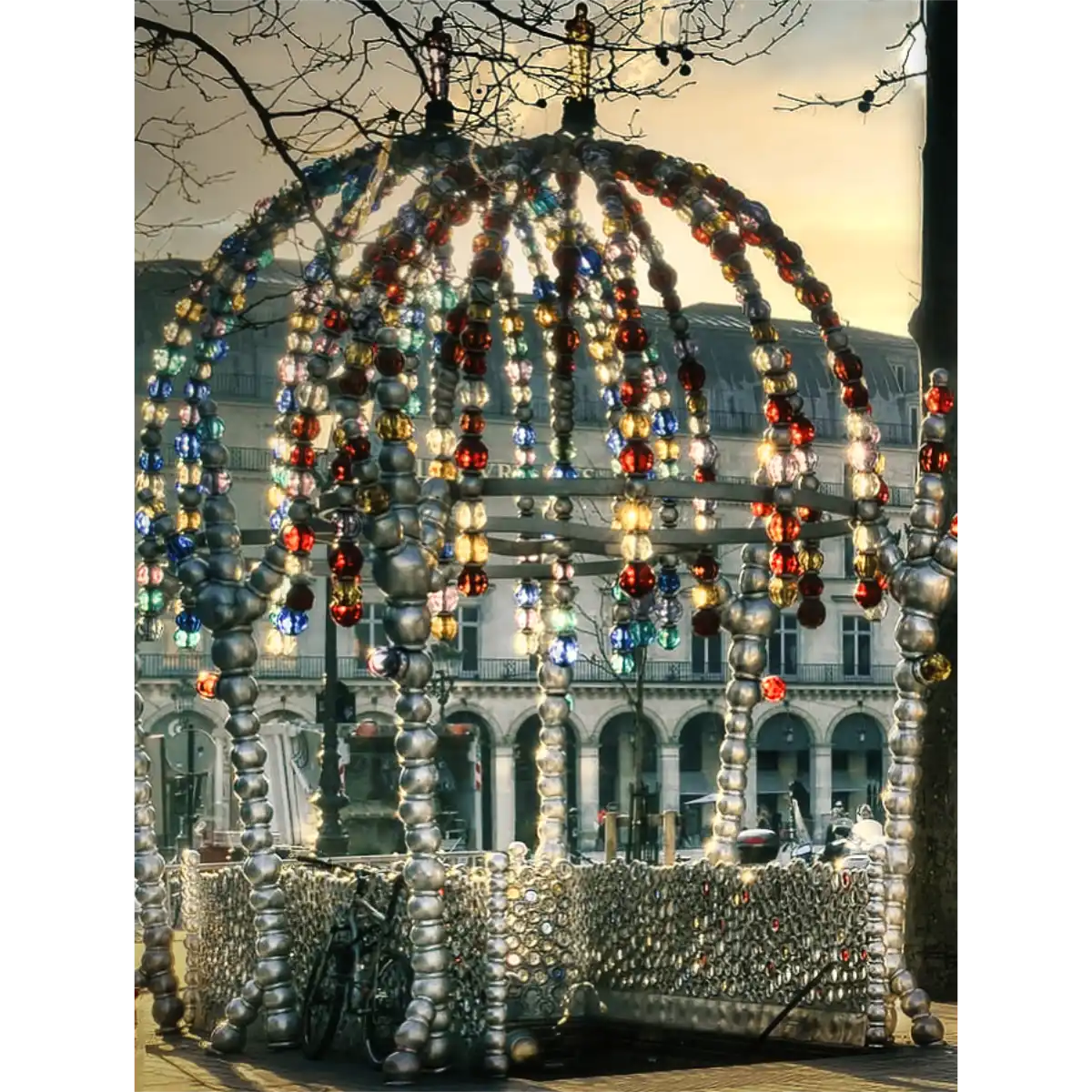

Sa signature ? Ce fameux Kiosque des Noctambules qui trône à la station Palais Royal-Musée du Louvre depuis l'an 2000. Une bouche de métro couronnée de deux coupoles de perles multicolores, transformant l'ordinaire descente souterraine en portail vers un ailleurs fantasmé. Les usagers du métro parisien, blasés de tout, se sont habitués à cet ovni – mais pour le reste du monde, l'œuvre reste ce qu'elle prétend être : une porte dérobée vers le merveilleux.

Au-delà du spectacle immédiat – et il faut reconnaître que c'en est un –, l'œuvre d'Othoniel tisse une cohérence qui n'a rien d'anecdotique. Le rêve, l'amour, le cosmos, la mémoire des lieux : autant de fils qu'il enroule autour de ses perles de verre, créant une tapisserie poétique qui séduit autant qu'elle interroge. Car la lumière et la transparence ne sont pas ici de simples effets décoratifs. Elles portent tout un univers symbolique qui touche au sacré, à l'éphémère, à la transformation. Reste à comprendre comment ce langage s'incarne dans le matériau, et comment Othoniel ne se contente pas d'illustrer des idées mais les fait littéralement exister dans l'espace.

L'alchimie des matières

Avant de se vouer au verre, Othoniel a d'abord flirté avec des matières plus troubles, plus secrètes : le soufre, la cire, l'obsidienne. Des substances qui sentent la cave humide, l'alchimie de laboratoire clandestin, le secret murmuré dans l'ombre. Le soufre jaune et instable évoquait déjà la transformation, cette obsession de l'artiste pour les métamorphoses. Quant à la cire, elle parlait de sensualité, de corps, de vulnérabilité – cette tendance des matières organiques à fondre, à se déformer, à disparaître.

Le passage au verre de Murano, au début des années 1990, marque la vraie révolution. Dans ce matériau paradoxal, Othoniel trouve enfin son âme sœur minérale. Le verre est né du feu et du sable, liquide puis solide, transparent mais coloré, robuste mais fragile comme une promesse. Il ne l'utilise pas en plaques ou en surfaces lisses, mais en volumes pleins, en perles denses qui capturent la couleur en leur cœur. Avec les maîtres verriers de Murano – ces artisans qui perpétuent un savoir-faire millénaire dans leurs fours insulaires –, il crée des larmes, des boules, des formes organiques qui semblent vivantes.

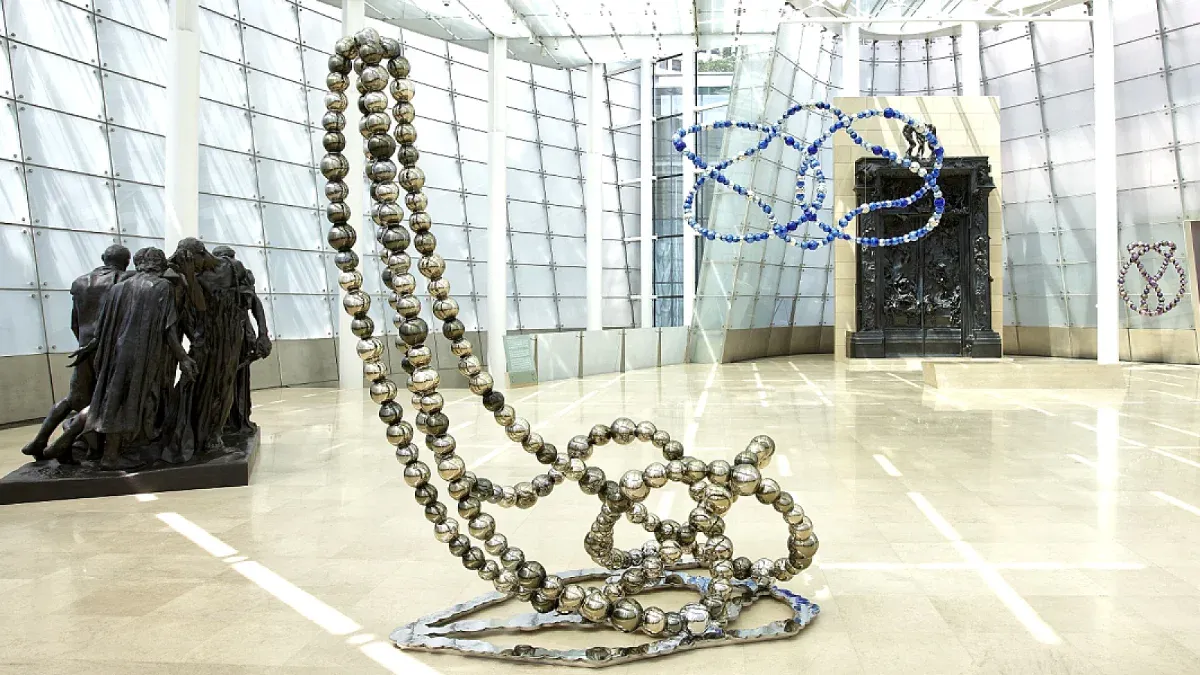

La perle devient son alphabet, son unité de base. Enfilées sur des structures métalliques d'acier inoxydable ou d'aluminium, elles forment des colliers, des nœuds, des vagues, des fontaines. Le métal poli miroir joue le rôle du squelette, cette armature invisible qui soutient la chair translucide. Le dialogue est constant : la rigidité contre la sensualité, la ligne contre le point, la structure contre la parure. Othoniel compose avec ces deux matières comme un musicien joue de deux instruments antagonistes pour créer l'harmonie.

Ce qui fascine chez son verre, c'est qu'il n'est jamais vraiment transparent. On ne voit pas à travers, on voit dedans. Le verre filtre, colore, réfracte la lumière au lieu de la laisser simplement passer. Il la capture, l'emprisonne, la restitue transformée. Cette matière vivante change d'aspect avec l'heure du jour, la saison, le temps qu'il fait. Une sculpture d'Othoniel sous le soleil méditerranéen n'a plus rien à voir avec la même sous la brume normande. La lumière devient alors un matériau à part entière, activant l'œuvre de l'intérieur. La transparence n'est plus une question de visibilité mais une métaphore : passage entre les mondes, fluidité des états, spiritualité – pensons aux vitraux des cathédrales qui transforment le banal rayon de soleil en message divin.

Les matériaux portent donc en eux les thèmes qui obsèdent l'artiste. La transformation est déjà là, dans le processus même de fabrication : le sable devient bijou, la chaleur infernale accouche de la beauté. L'éphémère se glisse dans la fragilité potentielle du verre et dans les reflets mouvants sur le métal poli, qui capturent le passage des nuages et des passants. Et le rêve, enfin, naît de cette luminescence, de cette capacité à créer des objets qui semblent flotter dans l'air, défier la gravité, appartenir à un registre qui n'est pas celui du quotidien mais du merveilleux.

Les grandes obsessions poétiques

Rêver debout

L'œuvre d'Othoniel est une machine à fabriquer du rêve. Elle opère cette bascule magique du réel vers le fantastique que recherchent désespérément les parcs d'attractions avec moins de grâce. Le Kiosque des Noctambules en reste l'exemple le plus parlant : en couronnant une vulgaire bouche de métro de deux coupoles chamarrées – l'une chaude, l'autre froide, le jour et la nuit, ou si l'on veut l'enfer et le paradis –, Othoniel transforme l'acte banal de prendre le métro en descente vers un royaume souterrain. Le voyageur n'est plus un usager, il devient le héros d'un conte de fées urbain, franchissant le seuil d'une grotte d'Ali Baba version Ratp.

Cette capacité à suspendre l'incrédulité fonctionne ailleurs aussi. Ses sculptures, comme La Vague à Séoul, semblent issues d'une nature magnifiée par l'hallucination, des formes organiques presque animales ou végétales qui n'appartiennent pas tout à fait à notre monde. Elles relèvent du songe éveillé, de cette zone trouble où la frontière entre le réel et l'imaginaire devient poreuse.

Amour, désir et autres complications

La sensualité traverse toute l'œuvre comme un fil rouge – ou plutôt comme un fil de perles multicolores. La forme même de la perle, ronde, lisse, tactile, évoque le corps, la goutte, la larme, la semence. Ses Colliers géants, suspendus ou échoués au sol, sont des parures pour des géants imaginaires. Ils parlent d'offrande et de séduction, mais aussi de lien et d'attachement. Car le collier orne autant qu'il entrave – cette ambivalence ne semble pas avoir échappé à l'artiste.