Photographie et paysages photographiques

La photographie en se dégageant de l’emprise de la plastique picturale s'est immédiatement saisi de la question du paysage moderne jusqu'à l'anthropocène.

Du pictorialisme à la Photographie Pure

Le paysage a été très vite un des sujets privilégiés de la photographie, notamment en réaction au pictorialisme qui restait attaché à la tradition picturale.

Dès les années 1920 nombre de photographes optent pour une vision opposée à l’aspect composé, brumeux, romantique ou onirique et de studio des tenants du pictorialisme.

D’ailleurs, parmi les plus célèbres représentants de cette photographie qui s’emparent du médium pour ses qualités spécifiques beaucoup sont passés par le pictorialisme. C’est notamment le cas d’Edward Weston qui après s’être fait connaitre pour ses qualités de photographe de studio et de portraitiste à la mode pictorialiste renonce à toute forme d’artifice, sous l’influence des mouvements agitant l’art moderne, l’art abstrait naissant, le cubisme également. Dès lors, il se fera le chantre inflexible et enthousiaste de la Straight Photography, la photographie pure, qui tente de saisir le réel avec le moins d’intervention possible et une technique photographique irréprochable.

En Allemagne la Neue Sachlichkeit, la Nouvelle Objectivité, trouve en Albert Renger Patsch l’un de ses représentants le plus emblématique.

Cette approche « objectiviste », soucieuse du réel capté avec le moins de distorsions possibles, y compris techniquement, a permis de voir surgir de nouveaux motifs photographiques.

On passe du paysage évocateur, onirique, ornemental à la « prévisualisation » prônée par Edward Weston d’objets artificiels ou naturels, mais surtout on voit surgir dans les sujets abordés le monde non plus seulement social (Eugène Atget, George Sanders) mais industriel, urbain et périurbain. L’influence du Bauhaus est évidemment prépondérante dans cet élan vers une supposée objectivité et l’intérêt porté aux nouveaux objets manufacturés. Il faut également souligner l’influence du Précisionnisme américain sur un photographe tel que Weston, en particulier Charles Demuth (1883-1935) et Charles Sheeler (1883-1965), ce dernier ayant réalisé de nombreux clichés préparatoires pour ses œuvres peintes, lesquelles s’apparentent sans restriction à la Straight Photography.

Urbanité périphérique et paysages des signes

Cette tradition de l’approche objectivitiste est demeurée influente jusqu’aux années 1960. C’est alors que nombre d’artistes dont des photographes se rebellent contre le formalisme envahissant qui dominent les arts plastiques (l’abstraction), comme la photographie « artistique ».

Apparaissent alors sous l’influence des Néo-Dada dont Robert Rauschenberg et Ed Ruscha de nouveaux paysages. Les arts visuels en se portant vers des centres d’intérêts propres à leurs époques révèlent des « entités » jusqu’à lors inconnues.

En 1962, Ed Ruscha expose en compagnie de Jim Dine, Roy Lichenstein, Andy Warhol, entre autres artistes, au Norton Simon Museum (Etats-Unis, Pasadena). Cette exposition collective s’intitulait : « New Painting of Common Objects ». Cet évènement est non seulement considéré comme l’acte de naissance du Pop Art mais aussi celui de la mise à jour de nouveaux objets et paysages, dont la valeur sémiotique saute alors aux yeux de tous, comme le vide qui semble se répande entre ses éléments de surexposition.

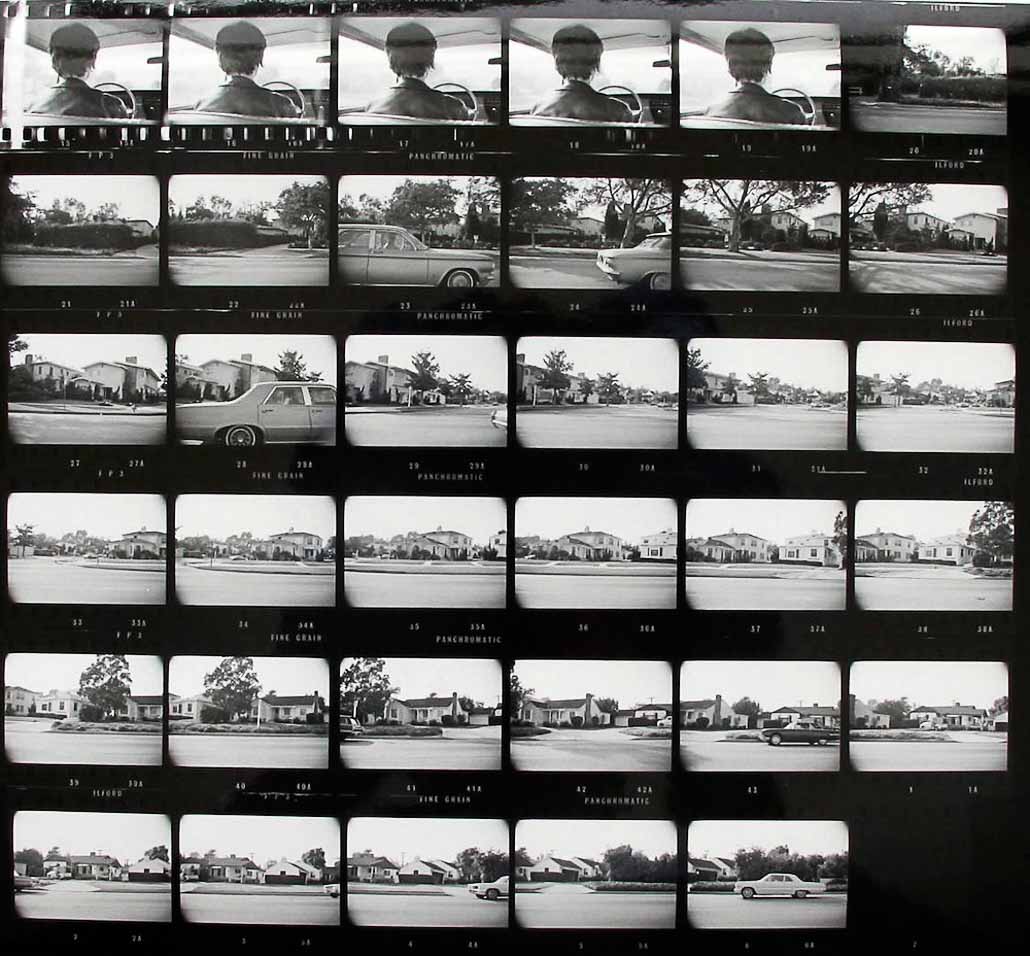

Le péri-urbain, les paysages de banlieue sans valeur, surgissent subitement dans la photographie et deviendront ainsi un sujet privilégié. Ces paysages ont pour particularité de montrer non plus des objets prétendument révélés dans leurs « essence » (Edward Weston) ou dans une vision mystique et panthéiste de la Nature (Anselm Adams) mais de décrypter le réel comme un fait sociologique et un ensemble de signes.

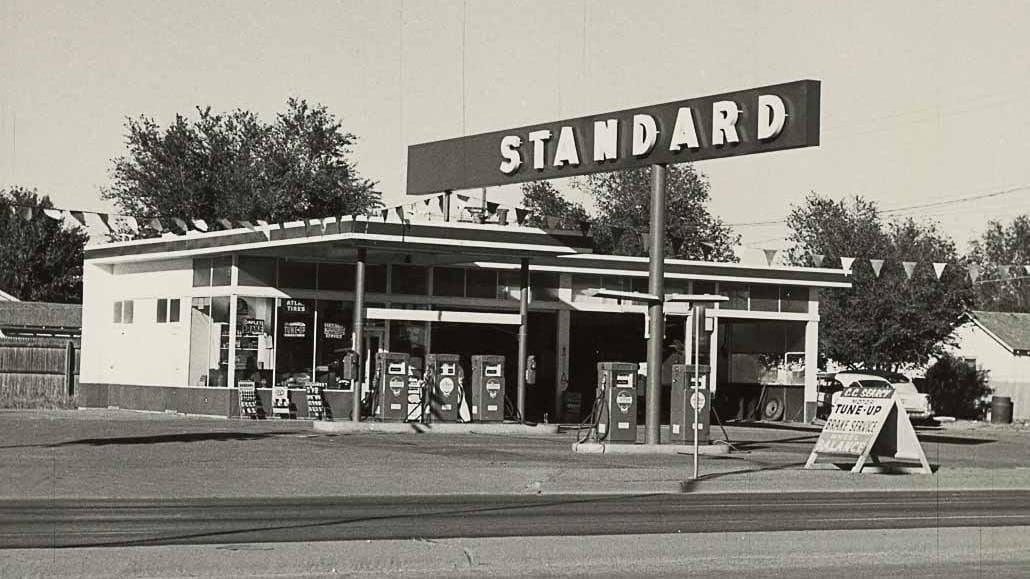

Ed Ruscha dans son livre d’artiste « Twentysix Gasoline Stations » (1963) voulait avant tout cultiver le paradoxe d’une édition d’art luxueuse portant sur des sujets sans intérêt, ni valeur plastique (cadrages volontairement non composés, éloignés de tout effet graphique ou de recherche de lumière).

Cette vision est évidemment tributaire du Pop Art et de du nominalisme de l’art conceptuelle. Il a surtout permis le surgissement de nouveaux lieux jusqu’ici inaperçus.

A la jonction de la Street Photography et l’approche conceptuelle et Pop Art d’Ed Ruscha des photographes tels que Henry Wessel, Egglestsone, Stephen Shore, Joel Meyerowitz, se sont mis à parcourir les villes, les périphéries et les interstices entre ces nœuds pour porter au regard une urbanité industrielle, anonyme, uniforme, migratoire et massifiée, en emprise totale sur l’environnement naturel, domestiqué et cantonné au rang d’accessoire urbain ou de repos domestique.

Ces photographes des signes de la modernité l’ont dépeint certes de manière critique mais dans un contexte de relatif optimisme. L’horizon du paysage de la « American Way of Life » de la modernité progressiste et consumériste est encore relativement prometteur de progrès et d’améliorations collectives.

Paysages photographiques et anthropocène

A partir des années des 1970 et surtout 1980 tout semble basculer. Le modèle progressiste commence à exhiber certaines de ses défaillances. Le paysage sémiotique, critique et analytique fait progressivement place à un désenchantement général.

Des photographes tels qu’Edward Burtynsky, Emmet Gowin, Andreas Gursky, Thomas Ruff, Yann Arthus-Bertrand et, dans une certaine mesure, Jeff Wall, décrivent un paysage urbain ou naturel en délitement.