Lisette Model et Diane Arbus, un regard acéré en héritage

Lisette Model a photographié les marges de New York dans les années 1940. Diane Arbus, son élève, a poursuivi cette exploration des corps et des existences hors norme. L'une a transmis à l'autre une méthode : regarder sans détourner les yeux, cadrer au plus près, accepter l'étrangeté.

Lisette Model et Diane Arbus, synthèse

Article analysant la relation artistique entre Lisette Model et Diane Arbus (1957-1959). Focus sur la transmission d'une approche photographique radicale : regard frontal, sujets marginalisés, refus de l'esthétique convenue. Contexte historique de la photographie documentaire new-yorkaise. Analyse comparative des deux œuvres.

De la Critique Sociale à la Libération de Diane Arbus

Dans l'histoire de la photographie du XXe siècle, certaines figures occupent une place ambiguë, à la fois reconnues et méconnues. Lisette Model appartient à cette catégorie particulière d'artistes dont l'œuvre personnelle, aussi puissante soit-elle, semble parfois éclipsée par celle de leurs élèves les plus célèbres. Pourtant, réduire Model au simple statut de mentor de Diane Arbus constituerait une erreur historique majeure. Car si Arbus a effectivement révolutionné la photographie américaine, c'est Model qui lui en a fourni les clés philosophiques et psychologiques.

Comment cette photographe d'origine viennoise, par sa propre pratique radicale et son enseignement non conventionnel, a-t-elle non seulement affirmé une vision singulière de la photographie de rue, mais également opéré une transmission décisive, libérant le potentiel de sa plus célèbre élève ? La réponse à cette question nécessite d'explorer trois dimensions : l'émergence du regard singulier de Model dans l'Europe d'avant-guerre, l'analyse de son langage photographique entre satire et énergie brute, et enfin, sa pédagogie révolutionnaire qui constitua le détonateur de la révolution "Arbusienne".

La Genèse d'un Regard Impitoyable

Le regard de Lisette Model ne s'est pas formé dans le vide. Née à Vienne en 1901 dans un milieu intellectuel en pleine effervescence, elle baigne dès son plus jeune âge dans une atmosphère de rupture et d'avant-garde. Son environnement familial, proche du compositeur Arnold Schoenberg, l'initie à une idée fondamentale : celle de la dissonance comme vérité. Tout comme Schoenberg brisait les conventions harmoniques de la musique tonale pour atteindre une expression plus brute, plus authentique, Model cherchera dans la photographie non pas la beauté convenue, mais l'émotion sans fard, la réalité sous la surface.

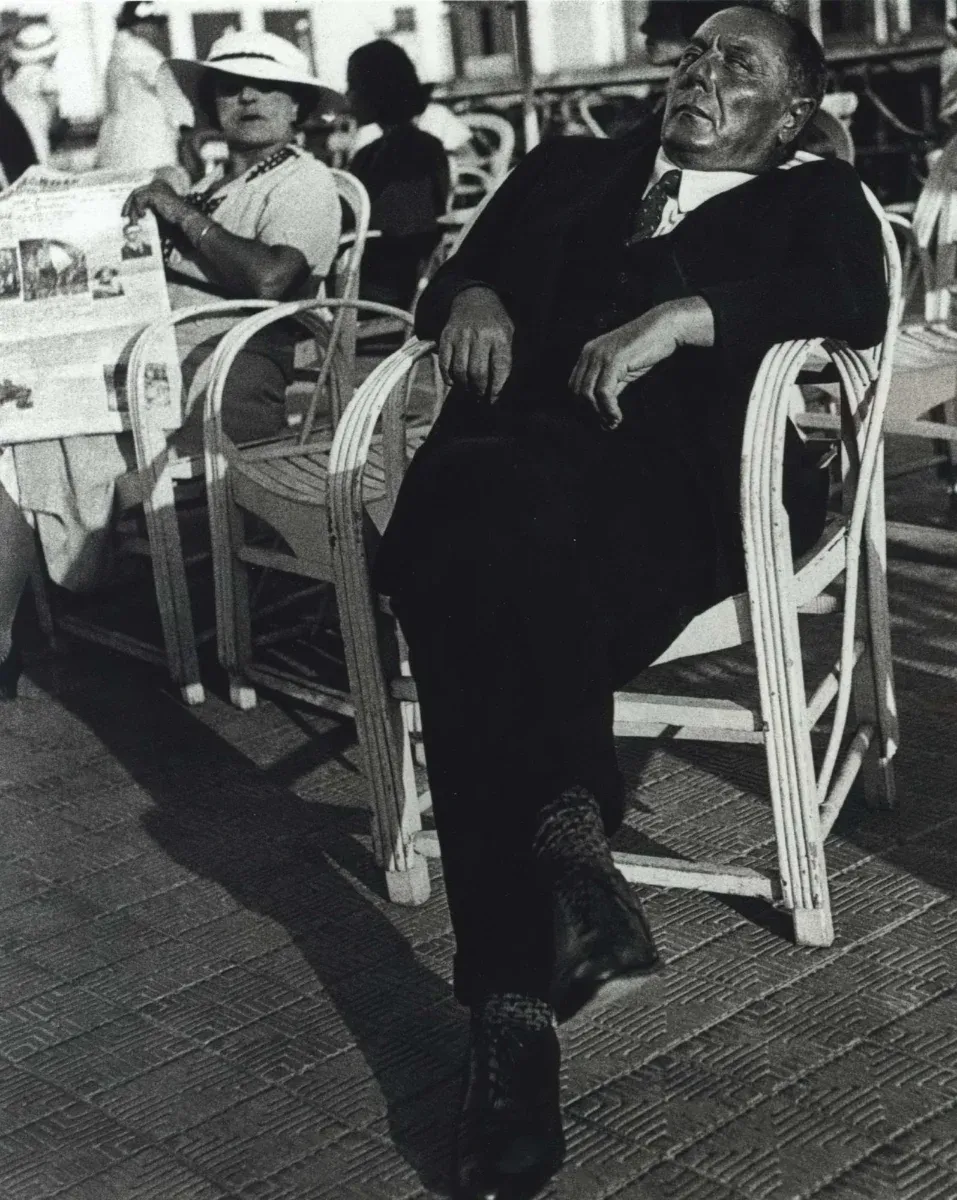

C'est à Nice, en 1934, que cette vision trouve sa première expression photographique majeure avec la série de la "Promenade des Anglais". Sur la Côte d'Azur, Model découvre son sujet : la bourgeoisie oisive en villégiature, microcosme de suffisance et de déclin d'une classe sociale. Mais ce qui frappe dans ces images, c'est la rupture totale avec le portrait de commande ou la photographie humaniste sentimentale de l'époque.

Utilisant des angles bas, des gros plans et des cadrages serrés, Model ne cherche pas à révéler la psychologie intime de ses sujets. Elle en capture la typologie sociale, l'arrogance, la vacuité, le grotesque qui affleure sous le vernis des apparences. Son regard est carnassier, presque satirique. Elle établit une distance critique et juge le spectacle social sans complaisance. Cette série contient déjà en germe tout ce qui fera la force de son œuvre : un refus du sentimentalisme, une confrontation directe avec le sujet, et une capacité à révéler ce que la société préfère masquer.

Un Langage de la Confrontation

Le langage photographique que Model développe ensuite à New York, où elle s'installe en 1938, s'articule autour d'une esthétique du corps et de l'énergie urbaine. Ses séries de Coney Island et des baigneurs célèbrent la chair exposée, la sueur, le poids des corps, la vitalité populaire brute. À l'opposé des corps corsetés de la "Promenade des Anglais", elle trouve dans ces corps ordinaires une forme de dignité dans leur authenticité même.

Dans le Lower East Side, chez Sammy's Bar, elle photographie des visages marqués par la vie, saisis dans des moments d'abandon. Ces lieux en marge de la "bonne société" deviennent son terrain de prédilection. Sa série "Running Legs", où seules les jambes des passants sont visibles, ou ses images de reflets dans les vitrines, témoignent d'une fascination pour le mouvement, la fragmentation et l'anonymat de la métropole moderne.