Madeleine de Sinéty, l'écho d'un monde évanoui

Entre 1972 et 1985, Madeleine de Sinéty documente l'extinction du monde rural traditionnel à Poilley. Fille d'aristocrates devenue témoin intime d'une communauté paysanne, elle capture avec une empathie rare la transition vers la modernité consumériste et l'effacement d'un mode de vie ancestral.

Vanité et "modernité"

Face au travail de Madeleine de Sinéty (1934-2011), un sentiment d'inutilité ou de vanité submerge l'observateur contemporain. Notre époque, marquée par l'accélération, l'éphémère et la surabondance d'images, semble superficielle et bruyante. Les photographies de Sinéty agissent comme un contrepoids silencieux. Elles nous rappellent une existence où le temps avait une autre texture, où les objets et les gestes étaient empreints d'une permanence et d'une nécessité que la société consumériste a effacées.

L'œuvre révèle une vérité humaine brute et sans filtre. Elle expose la dignité simple des vies modestes, l'importance des liens communautaires et la relation directe, presque fusionnelle, des habitants avec leur environnement. En confrontant cette réalité passée à notre présent hyper-médiatisé et individualiste, on mesure non seulement la distance parcourue, mais surtout la perte d'une certaine authenticité.

Le passage du temps

Ce qui saisit de manière presque accablante dans les clichés de Madeleine de Sinéty, c'est la densité du passage du temps. Son travail n'est pas une simple documentation nostalgique, mais le témoignage visuel d'une transition radicale.

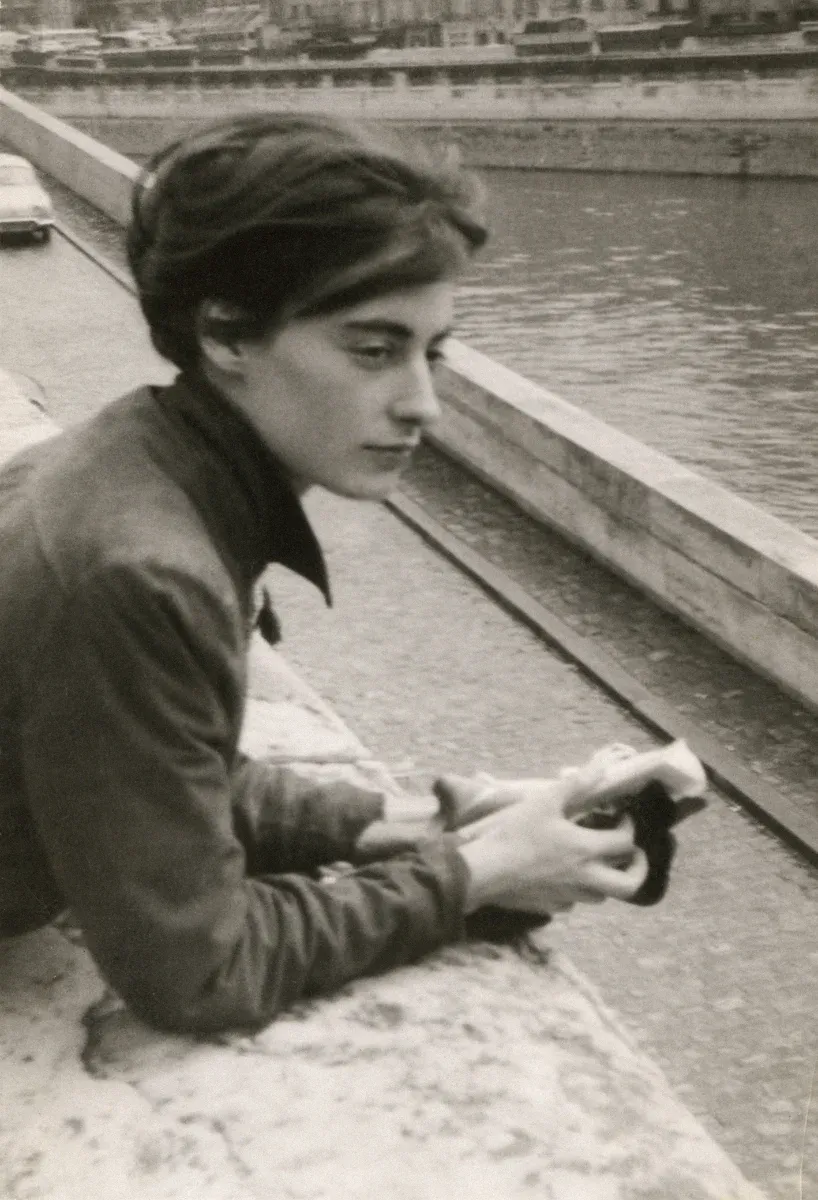

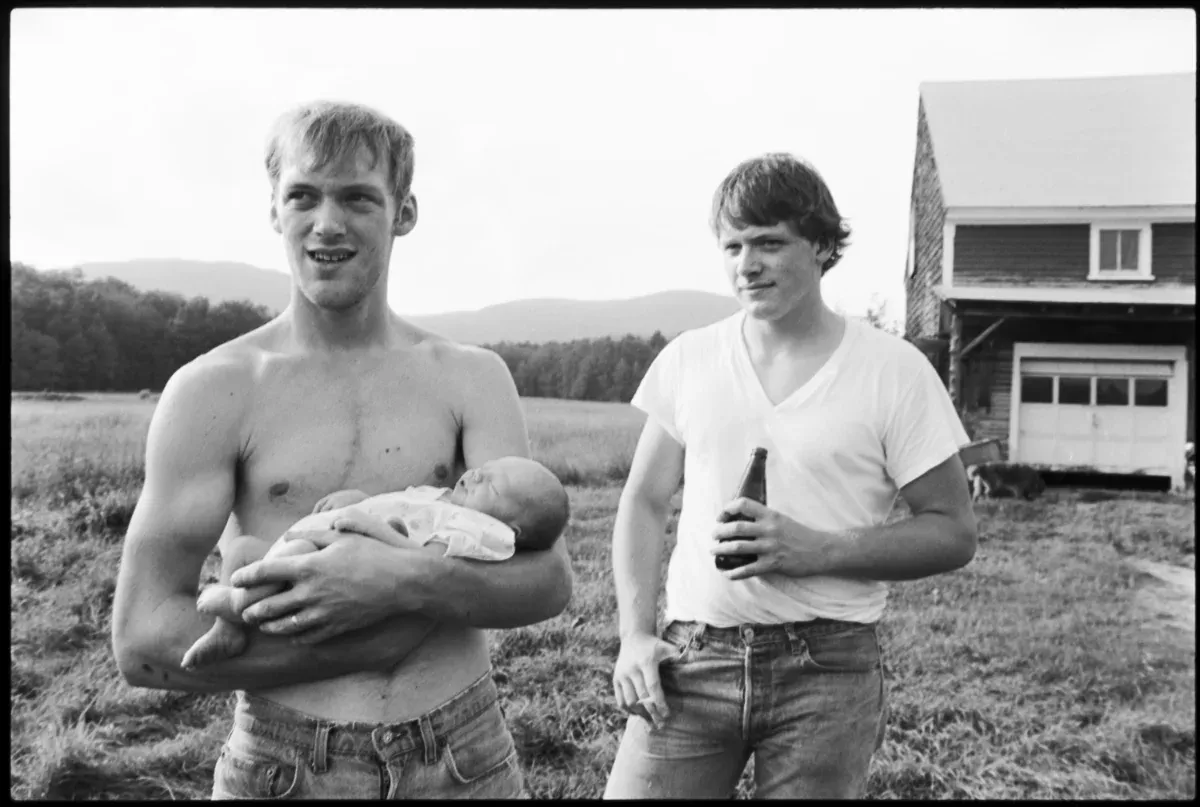

Ses photographies, souvent prises sans distance critique, dans une complicité évidente avec ses sujets, capturent un monde in extremis. Au début, on y voit la force d'une communauté villageoise : les travaux partagés, les intérieurs sombres mais habités, les visages burinés par le labeur et la terre. C'est l'image d'une solidarité et d'une économie de subsistance encore intactes.

Puis, de manière insensible d'abord, on perçoit la fissure. Un transistor, une télévision dans un coin, l'apparition de vêtements moins traditionnels. La transition vers une société consumériste et individualiste s'opère subtilement. La lumière crue et franche des photos fige ce moment où le lien social est distendu, où la connivence des corps dans l'effort est remplacée par la solitude devant la "télé".

Le choc n'est pas dans l'image d'une destruction soudaine, mais dans le constat tardif et comme par surprise qu'un naufrage a eu lieu. La disparition du monde rural traditionnel n'a pas été un événement isolé et brutal, mais une érosion lente. Sinéty nous livre les derniers instants avant l'engloutissement total. Les plus âgés, et ceux qui ont un pied dans chaque époque, incarnent ou portent cette mélancolie du pont brisé entre les générations. Leurs regards fixent à la fois le passé qu'ils portent et un présent marqué d'une perte indéfectible.

La rencontre improbable

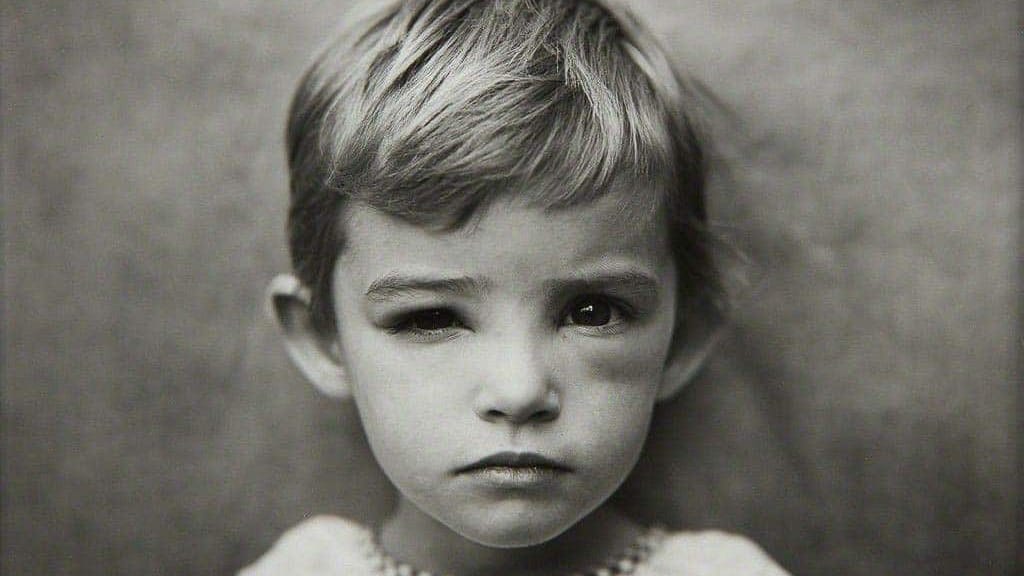

Le portrait de la photographe elle-même, une jeune femme citadine à Paris, tenant ce qui semble être un carnet de notes, renforce cette puissance mélancolique. On y voit une personne aux traits délicats, naturellement sophistiquée, émanant d'un milieu social et culturel presque étranger à celui qu'elle a photographié.

Imaginez cette citadine s'immerger dans le quotidien de Poilley, un village de 400 âmes en Bretagne, aux habitudes simples et dépouillées. Ce n'est pas une ethnologue distante, mais une présence complice et empathique. Elle est là, non pas pour juger ou "exotiser", mais pour vivre et partager le temps avec ses sujets.

Cette rencontre improbable entre la jeune femme sophistiquée, porteuse d'un certain modernisme, et la résistance obstinée de ce monde en voie d'extinction, est le cœur de son œuvre et de l'émotion qu'elle suscite. Sa mélancolie personnelle face à cette divergence se transmet parfois dans ses clichés. Elle est à la fois témoin et , dans une certaine mesure, étrangère une fenêtre par laquelle le monde extérieur observe l'inévitable déclin. Elle ne sauve pas ce monde, elle l'enregistre avec une immense tendresse.

L'empathie de Sinéty est son outil le plus puissant. Elle pénètre l'intimité des foyers, capture l'ennui des dimanches, la fatigue des jours de marché, sans jamais aliéner ni idéaliser. Le sentiment qui nous submerge est celui d'une chance manquée, d'une rupture inéluctable entre deux réalités que le seul regard bienveillant de la photographe a pu temporairement faire coexister.

Ethnologue du pittoresque ou engagement authentique

Madeleine de Sinéty fut-elle donc une ethnologue friande de pittoresque ou un témoin véritablement impliquée ?

La question de sa posture est centrale, et elle s'en est toujours fait le principal arbitre. Elle se défendait de toute recherche d'exotisme, mais reconnaissait que son approche pouvait s'apparenter à celle d'un « œil d'ethnologue », mais qu'en réalité il n'en était rien.

En effet, son approche est celle de l'immersion totale : rester à demeure sur une longue durée et prendre des notes au plus près du quotidien de la communauté observée.

Ce choix de documenter un milieu déjà disparaissant, en privilégiant la fraction la plus proche du passé paysan (celle qui tardait à adopter le progrès, la mécanisation et les coopératives), était en réalité profondément personnel.

En effet, fille d'aristocrates, elle passait ses étés au château familial mais n'avait pas le droit de se mêler aux villageois, aux « roturiers ».

En 1972, en quête du village breton le plus isolé possible, elle découvre Poilley.

En choisissant d'y documenter les quelques familles les plus réfractaires à la modernisation, elle réalise, consciemment ou non, un rêve d'enfant : observer au plus près la vie de la ferme qu'elle regardait autrefois de la fenêtre de son château.

Le résultat de cette connivence très intime et personnelle se chiffre en un fonds colossal et méticuleux, témoignage d'un monde qui s'éteignait : plus de 33 000 diapositives couleur et plus de 23 000 négatifs noir et blanc.

Une œuvre d'intelligence sensible

Le travail de Madeleine de Sinéty est, au final, un monument d'honnêteté. Il ne cherche ni l'esthétisme facile, ni le sensationnel. Il cherche la vérité dans le quotidien, dans les gestes ordinaires, dans la lumière sur un visage ou la poussière sur un outil.

On pourrait, un peu méchamment, le confronter à l'approche de Diane Arbus, tellement plus narcissique et névrotique, sans complicité réelle. Madeleine de Sinéty n'est pas dans le spectacle, dans le spéculaire, elle partage et, ressent le besoin de témoigner et conserver, ne se leurrant pas sur l'avenir de ce monde de la ferme, qui enfant la faisait rêver.

C'est ce respect pour la dignité de ses sujets, même au seuil de leur disparition sociale et économique, qui confère à ses photographies leur immense pouvoir. Elles nous obligent à une introspection sur notre propre mode de vie et sur le prix de ce que nous avons gagné et de ce que nous avons irrévocablement perdu.

Rétrospective : Madeleine de Sinéty, Une vie.

Du 05 décembre 2025 au 17 mai 2026

Jeu de Paume - ToursBiographie de Madeleine de Sinéty

L'itinéraire de Madeleine de Sinéty est celui d'une émancipation progressive et déterminée. Née Madeleine Marie de Sinéty en 1934 au Château de Valmer, la propriété familiale dans la vallée de la Loire, elle est issue d'une famille d'aristocrates. Ces origines contrastent fortement avec la nature de son œuvre, profondément ancrée dans l'humain simple et le quotidien des classes populaires.

De 1955 à 1959, elle étudie l'illustration à l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs (ENSAD) à Paris. Son besoin de confrontation avec le réel se manifeste très tôt : de 1959 à 1960, elle entreprend un voyage audacieux de six mois, de Paris à Bagdad à bord d'une simple Renault 4CV, en compagnie de son futur époux, François de Sainte Marie, afin de documenter les conséquences de la révolution irakienne de 1958. De retour à Paris, elle travaille comme illustratrice pour la presse et les magazines de 1961 à 1968.

La photographie s'impose comme son véritable langage en 1969. Alors séparée, elle rencontre Daniel Behrman, journaliste scientifique américain. Tous deux passionnés par les trains à vapeur, ils initient un vaste projet documentaire sur les derniers mécaniciens et chauffeurs des chemins de fer, projet qui l'emmènera de la gare Montparnasse à la ligne Guingamp-Paimpol, et jusqu'en Allemagne. C'est à cette occasion, dans le cadre de ce premier reportage au long cours, que Madeleine de Sinéty achète son premier appareil photo.

Elle développe un style de reportage où la proximité avec ses sujets est sa signature. Simultanément, elle documente le Paris de l'époque, notamment son quartier de Montparnasse, saisi avant et pendant les démolitions.

L'élément pivot de sa vie intervient en 1972 avec la découverte du petit village de Poilley en Ille-et-Vilaine.

Madeleine de Sinéty épouse Daniel Behrman en 1978.

En 1985, elle quitte définitivement la France pour les États-Unis et s'installe à Rangeley, dans le Maine, où elle vivra jusqu'à sa mort.

Dans cette nouvelle vie, elle poursuit son exploration du monde rural américain, notamment celui des classes défavorisées. Son travail à Rangeley se caractérise par des clichés plus intérieurs, souvent en noir et blanc.

Elle se perfectionne aux ateliers du Maine Photo Workshop et croise des figures tutélaires de la photographie américaine comme Mary Ellen Mark. Pour subvenir aux besoins de sa famille, elle s'improvise photographe locale (mariages, événements), tout en poursuivant ses projets personnels plus exigeants.

Madeleine de Sinéty est décédée des suites d'un cancer le 22 décembre 2011 à Rangeley.

Bien qu'elle ait exposé de son vivant, elle n'a connu la pleine mesure de sa reconnaissance qu'après sa disparition.

Madeleine de Sinéty

Extrait d’Un Village

Je suis arrivée à Poilley il y a vingt ans, tout à fait par hasard. J’habitais Paris et ne connaissais rien de la campagne. J’avais pourtant passé la plupart des étés de mon enfance à Valmer, le château Renaissance de mon arrière-grand-mère, dans la vallée de la Loire. Du haut de ma fenêtre mansardée, au troisième étage sous les toits, je pouvais apercevoir, par-dessus les jardins à la française et les hauts murs des écuries, un coin de la cour de la ferme du château.

Je passais des heures à regarder les vaches entrer et sortir de l’étable en meuglant, les enfants de la ferme sauter dans le foin, les chevaux à longue crinière tirer lentement les hautes charrettes en bois aux grandes roues cerclées de fer.

J’entendais les cris et les rires, le martèlement des roues sur les pavés ronds de la cour, le sifflet strident de la machine à battre. Je pouvais sentir toutes les odeurs de la ferme, le foin coupé, la bouse tiède, le lait caillé, mais je ne pouvais pas y aller. La ferme était un domaine interdit aux enfants du château.

...Plus tard un incendie détruisit le château et mon arrière-grand-mère en mourut de chagrin. Je m’installai à Paris et commençai une carrière artistique, dessinant des illustrations pour des journaux et des revues.

Le 1er juillet 1972, alors que je remontais vers Paris après un voyage dans le sud de la Bretagne, je me trouvai soudain bloquée par le flot des Parisiens se précipitant sur la côte en ce premier jour de vacances. Je quittai la nationale encombrée pour une petite route de campagne et décidai de m’arrêter pour la nuit dans le village le plus perdu que je puisse trouver.

Le lendemain, j’étais réveillée à l’aube par les cris, les sons et les odeurs de la ferme de mon enfance. Sortant de ma voiture la bicyclette que je transporte toujours avec moi, je me mis à parcourir le pays. Pour la première fois, personne n’était là pour m’interdire l’entrée de la ferme.

...Je retournai à Paris, le temps nécessaire pour interrompre ma carrière de dessinatrice et organiser ma nouvelle vie.

J’ai commencé par photographier Poilley en couleurs. De temps en temps, j’invitais tout le monde à une projection de diapositives. Il fallait transporter, de l’église à la salle des fêtes au plancher de terre battue, assez de bancs pour asseoir tous ceux qui venaient voir, au milieu des cris et des rires, leur propre vie, leur travail de tous les jours, étonnés de trouver cela si beau.

En savoir plusSite dédié à la photographe

Images © Sucession Madeleine de Sinéty

Synthèse

Type : Article analytique et biographique sur une photographe documentaire

Période : 1934-2011 (vie de l'artiste) ; focus principal sur 1972-1985 (travail à Poilley, Bretagne)

Sujet : L'œuvre photographique de Madeleine de Sinéty documentant la disparition du monde rural traditionnel français et la transition vers la société consumériste moderne

Thèmes clés :

- Photographie documentaire humaniste et empathique

- Extinction des communautés rurales traditionnelles

- Transition modernité/tradition et ses conséquences sociales

- Immersion ethnographique et témoignage intime

- Mélancolie culturelle et perte d'authenticité

- Émancipation personnelle à travers la photographie

Figures principales : Madeleine de Sinéty (1934-2011, photographe), Daniel Behrman (époux, journaliste scientifique américain), Mary Ellen Mark (photographe américaine rencontrée)

Lieux : Poilley (Ille-et-Vilaine, Bretagne, France) comme épicentre ; également Château de Valmer (Loire), Paris (Montparnasse), ligne Guingamp-Paimpol, Bagdad (Irak), Rangeley (Maine, États-Unis)

Analyse transversale : L'article explore la tension entre origine sociale aristocratique et engagement auprès des classes populaires ; la relation complexe observateur/observé dans la photographie documentaire ; le concept de "vanité contemporaine" face à l'accélération technologique ; la dimension personnelle (réalisation d'un désir d'enfance) sous-jacente au projet documentaire ; la reconnaissance posthume versus l'obscurité du vivant

Disciplines : Photographie documentaire, histoire sociale, ethnographie visuelle, études rurales, critique culturelle, histoire de l'art

Pertinence contemporaine : Réflexion sur les coûts cachés de la modernisation ; questionnement sur l'authenticité et les liens communautaires à l'ère digitale ; valeur du témoignage visuel face à l'effacement culturel ; redécouverte patrimoniale (exposition Jeu de Paume 2026)