Martin Parr, Chroniqueur désabusé de l'emprise des signes

Entre satire pop et empathie paradoxale, Martin Parr a transformé le banal en monstrueux. Son œuvre dissèque une Angleterre post-Thatcher où la classe moyenne consent joyeusement à sa propre absurdité – flash au poing et sandwich à la main.

Il y a quelque chose de profondément inconfortable dans les photographies de Martin Parr. Pas le malaise compassionnel d'un Sebastião Salgado face à la misère du monde, ni l'inquiétude métaphysique que provoquent les portraits de Diane Arbus. Non, chez Parr, c'est un embarras plus prosaïque : celui de se reconnaître dans le cadre. De réaliser que ce touriste en chaussettes-sandales immortalisant la tour de Pise, c'est peut-être nous. Ou pire : nos parents.

Le musée du Jeu de Paume consacrera une exposition à Martin Parr du 30 janvier au 24 mai 2026, sous le titre "Global Warning". En attendant cette rétrospective parisienne, voici une mise en bouche.

Quand le flash devient une arme sociologique

Dans les années 1970, le jeune Parr suit les traces de Tony Ray-Jones, documentant avec une tendresse presque ethnographique les communautés rurales du Nord de l'Angleterre. The Non-Conformists capture des méthodistes en costume du dimanche, des clubs de pigeons voyageurs, une Angleterre ouvrière qui maintient sa dignité face à la désindustrialisation. C'est beau, c'est humain, c'est du documentaire social dans la grande tradition britannique.

Puis vient la rupture. 1982 marque le début de The Last Resort, série consacrée à New Brighton, station balnéaire populaire du Merseyside. Exit le noir et blanc mélancolique. Parr adopte la couleur saturée et, surtout, le flash de jour. Cette technique, qu'il emprunte aux photographes américains comme William Eggleston, transforme radicalement son propos. Le "fill-in flash" écrase les ombres, révèle chaque détail – les pores de la peau, les taches de ketchup, la graisse des fish & chips. La réalité devient plus crue qu'elle-même, presque obscène dans sa clarté.

Le virage n'est pas qu'esthétique. En choisissant le vocabulaire visuel de la publicité – couleurs Pop, cadrages serrés, netteté chirurgicale –, Parr retourne l'arme contre elle-même. Là où la pub promet le bonheur en Technicolor, lui montre ce que ce bonheur produit réellement : des plages jonchées de détritus, des corps empâtés dans des maillots trop petits, des sourires forcés sous un ciel qui refuse obstinément de coopérer.

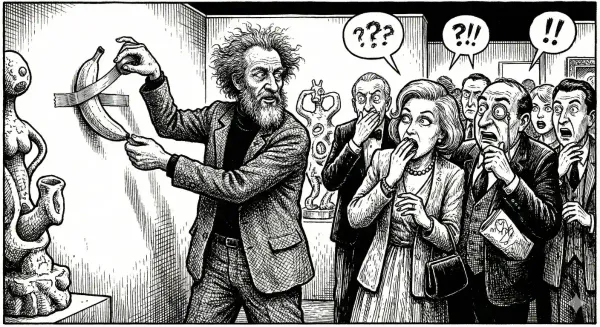

Entre Warhol et les tableaux-pièges de Spoerri

L'inscription de Parr dans l'histoire de l'art est moins évidente qu'on pourrait le croire. Il n'est pas photographe "pur", au sens où Cartier-Bresson pouvait l'être. Son œuvre dialogue constamment avec le Pop Art et le Nouveau Réalisme français. Comme Warhol avec ses sérigraphies de boîtes Campbell's, Parr s'empare de la surface des choses, de leur pure extériorité. Il transforme le touriste en icône pop, répétable à l'infini – parce qu'en fin de compte, tous les touristes se ressemblent devant la Joconde.

Mais il y a aussi du Daniel Spoerri chez lui. Ces gros plans sur des assiettes sales, ces accumulations de déchets alimentaires, rappellent les "tableaux-pièges" du Nouveau Réalisme. Parr élève le déchet au rang d'archive sociale. Une assiette de frites molles en dit plus long sur l'Angleterre thatchérienne que n'importe quel discours politique.

Le banal comme monstruosité

Pour saisir la spécificité de Parr, il faut le confronter à ses quasi-contemporains. Diane Arbus cherchait le monstre – ou plutôt, elle révélait l'étrangeté radicale tapie sous la normalité. Ses jumeaux, ses travestis, ses nains étaient autant de miroirs déformants où se reflétait l'angoisse américaine des années 1960. Arbus photographiait l'exception pour interroger la norme.

Parr, lui, fait l'inverse. Il photographie la norme pour en révéler le caractère monstrueux. Pas besoin de chercher des marginaux ou des freaks : la classe moyenne britannique en vacances est déjà suffisamment absurde. Le monstre, c'est le conformisme, la standardisation des désirs, l'adhésion joyeuse à un système qui transforme chacun en unité de consommation interchangeable.

Là où Cindy Sherman fabrique des fictions pour déconstruire les stéréotypes, Parr démontre que la réalité s'est elle-même muée en caricature. Pas besoin de mise en scène : il suffit d'attendre que les gens posent spontanément comme dans une pub pour saisir l'étendue du désastre. Le monde est devenu un parc d'attractions kitsch, et nous en sommes les acteurs consentants.

L'adhésion plutôt que la résistance

C'est ici que Parr se distingue radicalement du cinéma social britannique, incarné par Ken Loach. Tous deux documentent la même Angleterre post-industrielle, celle que Margaret Thatcher a remodelée à coups de privatisations et de destruction du tissu social. Mais là où Loach montre des victimes – des chômeurs qui se battent, des familles brisées par le système –, Parr montre des consentants.

Ses sujets ne sont pas en lutte. Ils sont au supermarché, à la plage, en train d'acheter du bonheur en plastique. Ils adhèrent au système qui les domine, non par stupidité, mais parce que l'alternative a été rendue impensable. La classe ouvrière ne rêve plus de révolution, elle rêve de devenir classe moyenne. Et la classe moyenne ne rêve que d'accumuler – des souvenirs photographiés, des objets kitsch, des moments "instagrammables" avant l'heure.

Le "nous" plutôt que le "eux"

Une nuance essentielle distingue Parr du simple satiriste cynique : il s'inclut dans la critique. Homme blanc, classe moyenne, photographe professionnel parcourant le monde – il fait partie du problème qu'il documente. Small World, sa série sur le tourisme de masse, ne le montre pas en observateur extérieur mais en participant. Il photographie des gens en train de photographier, capturant ainsi l'absurdité d'un monde où voyager signifie désormais vérifier que la réalité correspond aux images vues dans les brochures.

Cette auto-implication donne à son travail une dimension paradoxalement empathique. Quand il photographie une famille anglaise dévorant des glaces industrielles sous un ciel gris, il ne dit pas "regardez comme ils sont ridicules" mais "regardez comme nous sommes ridicules". C'est une empathie par l'absurde, une tendresse pour l'excentricité britannique qui résiste, même de façon grotesque, à l'uniformisation globale.

Le mauvais goût devient alors une forme de résistance involontaire. Ces napperons en plastique, ces jardins de nains, ces chapeaux excentriques à Ascot – tout ce kitsch témoigne d'une culture qui refuse de disparaître, même si elle ne sait plus s'exprimer qu'à travers la consommation.

Photographier l'image de l'image

Au-delà du documentaire social, Parr mène une réflexion méta-photographique. Il interroge le médium lui-même, son omniprésence, sa transformation en prothèse du regard. Dans Small World, les touristes ne regardent plus les monuments : ils les photographient. Mieux, ils se photographient avec les monuments, comme pour prouver qu'ils y étaient vraiment. L'expérience du monde passe désormais par sa médiation photographique.

En adoptant les codes de la photo commerciale – couleurs saturées, compositions léchées, sourires forcés –, Parr révèle le mensonge de la promesse publicitaire. Ses images ressemblent aux publicités pour des vacances de rêve, sauf qu'elles montrent la réalité : la foule, les déchets, l'ennui, la standardisation. C'est du trompe-l'œil inversé – on croit voir du beau, on découvre du vrai.

Le rire jaune comme catharsis

Martin Parr a réinventé le documentaire en refusant la tragédie. Là où la tradition du documentaire social britannique – de Bill Brandt à Don McCullin – mobilisait la compassion et l'indignation, Parr choisit l'ironie et le grotesque. Son rire n'est pas méchant, il est lucide. C'est un rire de reconnaissance, celui qu'on a devant un miroir cruel mais honnête.

Son œuvre dresse le portrait le plus précis de la société de consommation occidentale : un monde coloré, confortable, absurde. Un monde où nous avons échangé l'authenticité contre le confort, la réflexion contre la distraction, l'être contre l'avoir. Et où nous avons fait ce marché en souriant, appareil photo à la main.

La "comfortable decay" qu'il documente n'est pas spectaculaire. Pas d'effondrement dramatique, pas de catastrophe visible. Juste une lente dissolution dans le kitsch et le divertissement. Une fin du monde non pas en bang, mais en flash Kodak. Ce qui, tout compte fait, est peut-être plus effrayant encore.

✔︎ Musée du jeu de Paume : Martin Parr, Global Warning. Du 30 janvier au 24 mai 2026.