Miss.Tic, l'empreinte et le mot

Miss.Tic, pionnière du street art, a fait de Paris une galerie à ciel ouvert. Ses pochoirs de femmes et aphorismes incisifs ont marqué les esprits. De la révolte à la reconnaissance, son œuvre incarne la liberté d’expression et l’audace artistique.

Synthèse

Résumé : `Miss.Tic (Radhia Novat, 1956-2022) est une artiste pionnière du street art à Paris. Dès 1985, elle associe pochoirs de silhouettes féminines et aphorismes poétiques sur les murs de la ville. Son travail, initialement illégal, explore le désir et la condition féminine, marquant durablement l'espace public. Son parcours illustre la transition du street art de la transgression à la reconnaissance institutionnelle, faisant d'elle une icône de l'art urbain français.

Radhia Novat naît à Paris en 1956. Elle choisit plus tard le pseudonyme de Miss.Tic, en référence à un personnage de bande dessinée. Son travail, initié en 1985, consiste à appliquer des images au pochoir sur les murs de la ville, principalement à Paris. Ces images, presque toujours des silhouettes de femmes, sont associées à des phrases courtes, des aphorismes. Son intervention dans l'espace public a duré plus de trente-cinq ans, modifiant durablement la perception de certains quartiers et interrogeant le statut de l'œuvre d'art hors des lieux d'exposition traditionnels. Sa démarche l'a conduite à des démêlés judiciaires avant d'aboutir à une reconnaissance par les institutions.

Parcours biographique

Née dans le quartier de Montmartre d'un père immigré tunisien et d'une mère normande, Radhia Novat connaît une rupture biographique à l'âge de dix ans. Un accident de voiture entraîne la mort de sa mère, de son frère et de sa grand-mère. Elle passe le reste de son enfance et son adolescence en banlieue parisienne, à Orly, avec son père. Après le baccalauréat, elle suit une formation en arts appliqués, puis s'oriente vers le théâtre de rue, qu'elle pratique au sein de la compagnie Zéro de conduite.

Au début des années 1980, un séjour aux États-Unis la met en contact avec des scènes artistiques dont la maturité contraste fortement avec la situation française de l'époque. En Californie, elle observe l'esthétique punk qui utilise le pochoir comme un outil de communication directe et subversive. Parallèlement, à New York, des artistes comme Jean-Michel Basquiat et Keith Haring opèrent déjà une transition de la rue vers les galeries, brouillant les frontières entre le graffiti et le marché de l'art. En France, à ce moment, l'art urbain est encore embryonnaire et presque unanimement considéré comme du vandalisme. Les pionniers du pochoir, comme Blek le Rat qui commence à peindre ses rats à Paris en 1981, agissent dans une clandestinité totale.

C'est dans ce contexte que Miss.Tic, influencée par cette effervescence américaine mais aussi par les premiers pochoiristes parisiens, décide d'abandonner le théâtre pour investir l'espace public. En 1985, elle réalise sa première œuvre murale, important non seulement une technique, mais aussi l'idée que la rue pouvait être une scène. Cette démarche préfigure un changement de paradigme radical : aujourd'hui, le street art est non seulement institutionnalisé, mais il alimente également un second marché très spéculatif où les œuvres d'artistes comme Banksy ou Kaws atteignent des records dans les plus grandes maisons de vente. Le parcours de Miss.Tic elle-même, de la condamnation à l'entrée dans les collections, incarne cette trajectoire.

Son travail se développe de manière continue. Elle arpente la ville, repère des murs, des portes, des palissades. Son matériel est simple : des pochoirs qu'elle découpe elle-même dans du carton ou du rhodoïd, et des bombes de peinture aérosol. La technique lui permet une exécution rapide, une condition nécessaire pour une pratique alors illégale.

La méthode : image et texte

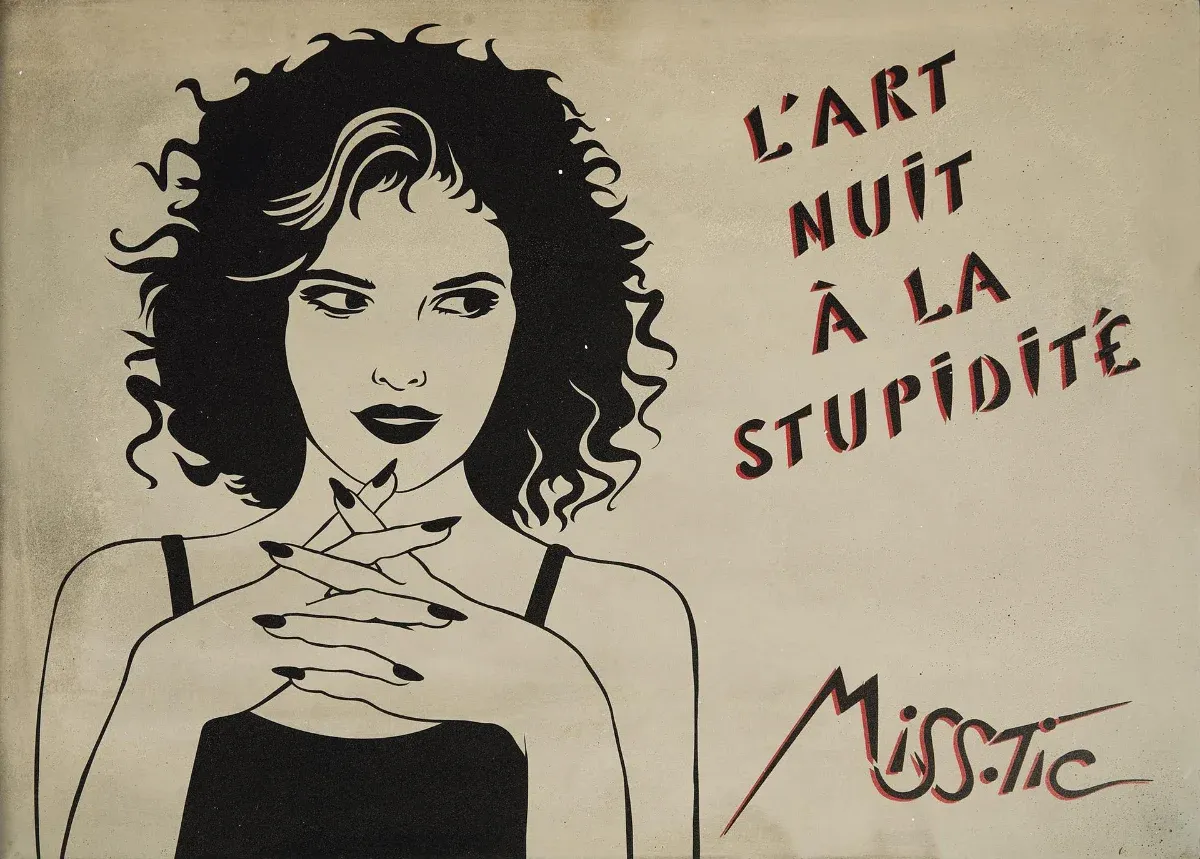

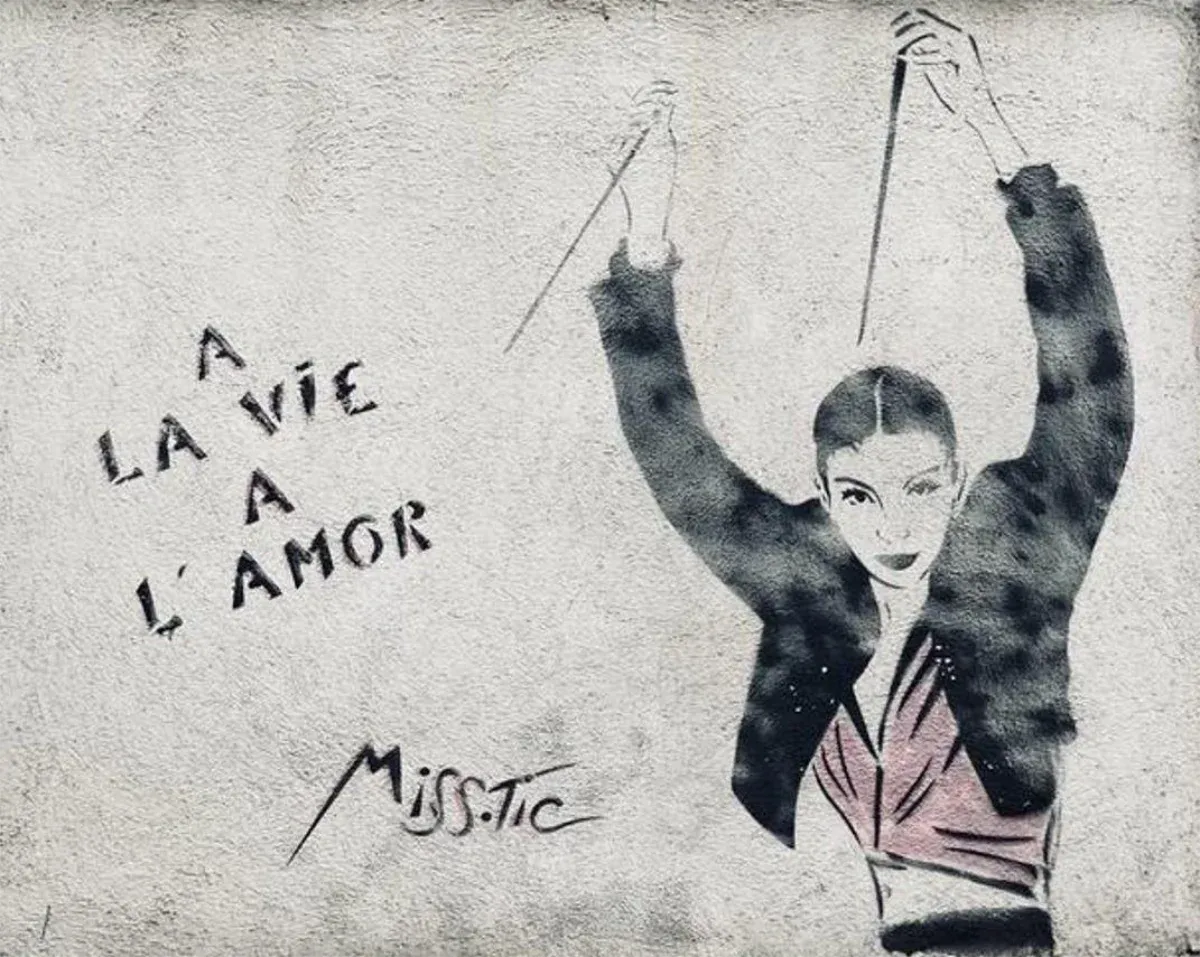

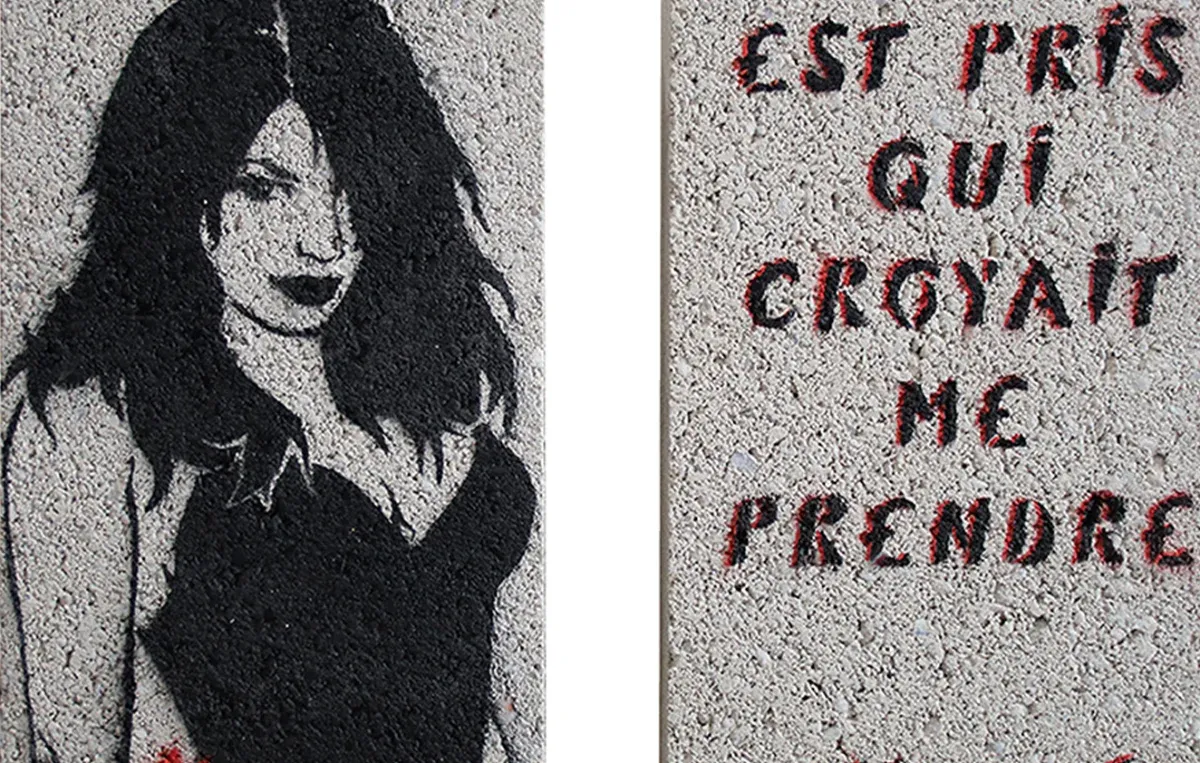

La méthode de Miss.Tic repose sur l'association de deux éléments : une image et un texte. L'image est presque invariablement celle d'une femme. Les premiers modèles sont des autoportraits stylisés. La silhouette est noire, les traits sont épurés, la posture est souvent suggestive ou assurée. Cette femme est une figure archétypale, qui incarne une parole.

Le texte qui l'accompagne n'est pas une légende. Il s'agit d'un énoncé bref, construit sur des jeux de mots, des détournements d'expressions courantes ou des aphorismes. Les phrases explorent les thèmes du désir, de l'amour, de l'art, de la liberté et de la condition féminine. Le langage est utilisé pour sa polysémie, ses doubles sens. L'artiste expliquait sa démarche par la formule : "Je mets des mots sur les maux de la vie". L'interaction entre le dessin et la phrase produit le sens. L'image donne un visage à la parole, le texte donne une voix à l'image.

Le pochoir n'est pas seulement un outil, il est au cœur du processus. Il permet la reproductibilité du motif. La même silhouette peut ainsi réapparaître dans différents lieux, créant un effet de série et installant une présence familière dans le paysage urbain. Cette répétition est un élément central de sa signature artistique. Elle rend son travail immédiatement identifiable par les passants. Chaque intervention est signée "Miss.Tic", ce qui la distingue de l'anonymat souvent associé au graffiti.

L'intervention sur la ville

Miss.Tic a utilisé Paris comme un territoire d'intervention défini et non comme un simple support. Ses œuvres ne sont pas dispersées au hasard mais concentrées dans des quartiers dont la sociologie et l'histoire entrent en résonance avec sa démarche. Elle ancre sa pratique dans le 13e arrondissement en installant durablement son atelier au cœur de la Butte-aux-Cailles. Ce quartier, ancien village annexé tardivement à la capitale, a conservé une identité populaire et un tissu social mixte, mêlant artisans, ouvriers et une population d'artistes. En y travaillant quotidiennement, Miss.Tic s'inscrit dans un dialogue de proximité avec les habitants, loin des circuits artistiques institutionnels. Ses interventions s'étendent à d'autres lieux marqués par une forte identité historique et sociale. Montmartre et Ménilmontant, bastions populaires et terres d'accueil de nombreux artistes depuis le XIXe siècle, lui offrent des murs chargés d'histoire.

Le Marais constitue un autre pôle d'intervention significatif. Au-delà de son passé aristocratique, le quartier est, dans les années 1980 et 1990, un lieu de profondes mutations sociales : il est à la fois le cœur du quartier juif historique, un lieu d'artisanat, un point de ralliement pour la communauté homosexuelle et une zone en cours de gentrification. En choisissant ces territoires, Miss.Tic ne se contente pas de sélectionner une surface ; elle s'adresse à des publics variés et ancre ses figures féminines et ses aphorismes dans des contextes de vie, de mémoire et de transformations sociales. Le choix des emplacements est également pragmatique, guidé par la visibilité, la nature du support – un mur ancien offrant plus de prise qu'une surface lisse – et l'histoire du lieu.

La réception de ses œuvres par les habitants des quartiers investis a été un facteur déterminant dans la pérennité de son travail. Si les premières interventions ont pu susciter l'indifférence ou être perçues comme une dégradation, une relation de familiarité et d'attachement s'est progressivement nouée. De nombreux témoignages, notamment rapportés dans la presse locale après son décès, font état d'un véritable dialogue entre l'artiste et les riverains.

Il n'était pas rare que des propriétaires de murs, initialement neutres ou hostiles, finissent par protéger les œuvres, demandant par exemple aux peintres en bâtiment de les contourner lors de ravalements de façade. Dans un article du Parisien datant de mai 2022, un habitant de la Butte-aux-Cailles la décrit comme "la poétesse du quartier", soulignant que ses pochoirs faisaient "partie du décor". Cette appropriation par la population a transformé ses interventions illégales en patrimoine local, bien avant la reconnaissance officielle. Des commerçants lui demandaient même d'apposer sa signature sur leur devanture, inversant la logique de la plainte pour en faire une revendication.

Son travail s'inscrit sur la peau de la ville. Les murs décrépis, les portes cochères, les boîtes aux lettres deviennent des surfaces pour l'œuvre. L'apparition de ses pochoirs modifie la perception de ces lieux. Un trajet quotidien peut être ponctué par la découverte d'une nouvelle œuvre ou la relecture d'une ancienne. Le passant devient un spectateur involontaire. L'œuvre n'est pas recherchée dans un musée, elle se présente de manière impromptue.

Cette pratique instaure une poétique de l'espace urbain. Elle ne consiste pas à embellir la ville au sens décoratif, mais à y insérer des points de rupture, des moments d'interrogation. Le mur n'est plus une simple limite architecturale, il devient un espace de parole. L'artiste active des lieux inertes en y déposant une trace humaine, une pensée, une figure. Cette forme d'art public repose sur la surprise et la familiarité. La surprise de la première rencontre, puis la familiarité qui s'installe au fil des passages et des apparitions. Ses œuvres, soumises aux dégradations du temps et des hommes, ont une existence précaire, bien que certaines aient été protégées ou restaurées par des habitants.

De la dégradation à la reconnaissance

La pratique de Miss.Tic, qui consiste à peindre sur une propriété sans autorisation, est par définition illégale. Pendant des années, son travail est toléré. À la fin des années 1990, la situation change. Des propriétaires et des sociétés publiques, notamment la RATP, engagent des poursuites judiciaires contre elle. En 1997, elle est arrêtée en flagrant délit. Un procès a lieu en 2000, au terme duquel elle est condamnée pour "détérioration d'un bien par inscription, signe ou dessin". La peine est une amende significative.

Cet épisode judiciaire marque un tournant. Il bénéficie d'une couverture médiatique importante qui déplace le débat de la seule question légale vers celle de la définition de l'art. La presse nationale s'empare de l'affaire. Des quotidiens comme Le Monde ou Libération publient des articles qui, au-delà du compte-rendu judiciaire, interrogent le statut de ces interventions urbaines. Des reportages télévisés, notamment sur les antennes régionales de France 3, montrent l'artiste s'expliquant sur sa démarche. Des magazines culturels comme Télérama analysent le phénomène, contribuant à forger une image d'artiste engagée plutôt que de simple délinquante. Cette médiatisation offre à Miss.Tic une tribune. Pour sa défense, elle argumente qu'elle ne dégrade pas mais qu'elle "valorise" les murs, qu'elle offre une plus-value poétique à des surfaces souvent négligées. Elle revendique la portée de son geste, le définissant comme un acte artistique et non comme du vandalisme, une position qui gagne en légitimité grâce à cet écho dans l'opinion publique.

Paradoxalement, cette condamnation coïncide avec le début d'une reconnaissance institutionnelle. Des marques de luxe comme Louis Vuitton ou Kenzo, et des créateurs comme Paul Smith font appel à elle. Le monde de l'art commence à s'intéresser à son travail. Elle expose en galerie, ses œuvres sur toile ou sur métal entrent sur le marché de l'art. Des commandes publiques suivent. En 2007, la mairie du 5e arrondissement lui confie la réalisation d'une fresque sur un mur de la place Stravinsky. En 2011, La Poste émet une série de timbres pour la Journée internationale des femmes, illustrés par ses pochoirs.

Cette trajectoire illustre l'évolution du statut du street art en France. D'une pratique marginale et illégale, il devient une forme d'art reconnue, intégrée aux collections publiques. Des œuvres de Miss.Tic sont acquises par le Fonds Municipal d'Art Contemporain de la Ville de Paris et le Victoria and Albert Museum à Londres. Radhia Novat décède en mai 2022. Son travail demeure visible sur de nombreux murs de la capitale.

A voir aussi :

- Yayoi Kusama : La conquérante aux pois révélée !

- Yoko Ono, Une icône pop et avant-gardiste

- Nan Goldin, photographie, ballades, dépendances et résilience

- Teresa Wilms Montt, un destin flamboyant et tragique

- Apolonia Sokol, peindre l'intime et la tribu

✔︎ La galerie Mathgoth

✔︎ Version anglaise de l'article

La suite de cet article est réservée aux abonnés

Notes d'atelier, coulisses de l'écriture, vie privée & 10 capsules exclusives

Prolongez votre lecture avec les réflexions approfondies, notes de travail et confidences qui accompagnent cet article. Un accès privilégié à la genèse des textes et aux recherches qui les nourrissent.