Ralph Gibson : le cartographe de l'intranquillité

Ralph Gibson construit depuis 1960 une œuvre photographique fragmentaire. Corps tronqués, architectures abstraites, objets isolés composent un vocabulaire visuel obsessionnel. Ses images en noir et blanc explorent les zones d'incertitude entre le visible et le suggéré.

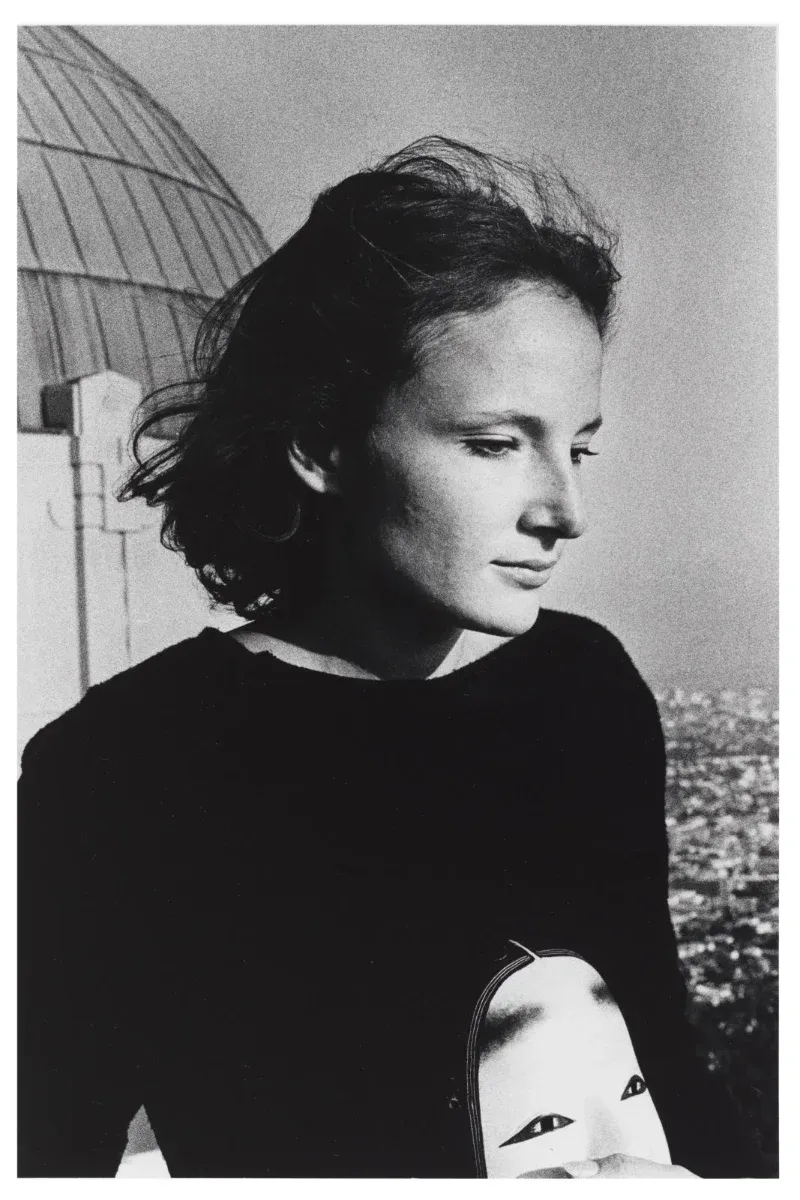

Ralph Gibson est un photographe américain né en 1939 à Los Angeles. Cette simple phrase, factuelle et sèche, ne dit rien de la révolution silencieuse qu'il a menée. Dans un monde photographique dominé par l'instant décisif et le document social, Gibson a choisi la voie intérieure. Son œuvre, développée sur plus de soixante ans, n'est pas une fenêtre sur le monde, mais un miroir tendu vers l'inconscient. Il est l'architecte de livres photographiques oniriques, précis comme des équations mathématiques et insaisissables comme des rêves. En manipulant le fragment, le contraste extrême et la séquence, Gibson n'a pas seulement photographié des choses ; il a photographié la sensation même de voir, de désirer et de craindre.

L'Œil Cinématographique et l'Apprentissage des Maîtres

Pour comprendre l'esthétique de Ralph Gibson, il faut remonter à sa source : Hollywood. Né à Los Angeles, il est le fils d'un assistant-réalisateur ayant notamment travaillé pour Alfred Hitchcock. L'enfance de Gibson ne se passe pas dans les parcs, mais sur les plateaux de tournage. Très tôt, il est exposé non pas à la réalité brute, mais à la réalité fabriquée : celle des projecteurs, des cadres calculés, de la lumière artificielle sculptant le drame. Il apprend avant l'heure que le monde n'est pas seulement ce que l'on voit, mais comment on le cadre. Cette exposition précoce au "frame" cinématographique, à la construction narrative et à la puissance psychologique de la lumière, sera la pierre angulaire de toute son œuvre future.

L'apprentissage formel de la photographie se fait de manière pragmatique, loin du glamour hollywoodien. À 16 ans, en 1956, il s'engage dans l'US Navy et intègre son école de photographie. Pendant quatre ans, il acquiert une maîtrise technique absolue, une discipline de l'outil qui lui permettra, plus tard, toutes les audaces conceptuelles. La technique n'est jamais une fin pour Gibson, mais le vocabulaire nécessaire pour articuler sa pensée.

Démobilisé, il poursuit brièvement des études au San Francisco Art Institute au début des années 60, mais l'académisme l'ennuie. C'est dans la pratique, et auprès des géants, qu'il va forger son regard. Il devient brièvement l'assistant de Dorothea Lange, l'une des figures tutélaires de la photographie documentaire et humaniste. De prime abord, le lien semble ténu. Que peut-il y avoir de commun entre la photographe de Migrant Mother, ancrée dans le réel social, et le futur explorateur des songes ? Probablement un sens de la compassion, une attention à la dignité humaine, mais surtout la confirmation que la photographie peut être un engagement total.

Le véritable tournant, sismique, a lieu en 1966. Gibson quitte la Californie pour New York, le centre névralgique de l'art contemporain. Il y rencontre Robert Frank. Cette rencontre est décisive. Il devient l'assistant de Frank, non pas sur un projet photographique, mais sur le tournage de son film expérimental et chaotique, Me and My Brother (1965-68).

L'influence de Frank est immense, mais paradoxale. Gibson n'adoptera jamais l'esthétique brute, "sale" et socialement engagée de The Americans. Ce qu'il retient de Frank est plus profond : c'est l'idée de la séquence. Il voit Frank manipuler les images, les "tirages de travail", non pas comme des icônes isolées, mais comme les mots d'une phrase. Il apprend que la signification d'une photographie change radicalement en fonction de celle qui la précède et de celle qui la suit. Il saisit l'importance du rythme, de la juxtaposition, du "cut" cinématographique appliqué à l'image fixe.

Si Lange lui a montré l'empathie et Hollywood le cadre, Frank lui a donné la syntaxe.

À New York, il fréquente les cercles artistiques bouillonnants du "downtown". Il vit la contre-culture, mais son travail s'en éloigne rapidement. Le photojournalisme, qu'il pratique un temps pour gagner sa vie, le frustre. Il ne veut pas raconter ce qui se passe, il veut traduire ce qu'il ressent.

Cette quête d'intériorité est nourrie par d'autres influences, extra-photographiques. Gibson est un lecteur vorace. Il se plonge dans la littérature de Jorge Luis Borges, dont il retient les thèmes du labyrinthe, du miroir, du double, et l'idée qu'un fragment (l'"Aleph") peut contenir l'univers. Il est fasciné par le Nouveau Roman français (Alain Robbe-Grillet, Marguerite Duras), qui privilégie la description objective des surfaces pour révéler une tension psychologique sous-jacente, plutôt que l'intrigue traditionnelle. Le cinéma européen, notamment la Nouvelle Vague, avec ses ruptures narratives et sa conscience de la forme, achève de façonner sa vision.

La dernière étape de son émancipation est entrepreneuriale, et donc artistique. Constatant qu'aucun éditeur ne publiera le type de livre qu'il a en tête – un livre où l'œuvre est le livre, et non une simple collection d'images –, il fonde sa propre maison d'édition en 1969 : Lustrum Press. Ce geste est capital. Il s'assure une indépendance artistique totale, contrôlant le format, le papier, la mise en page, le rythme. Lustrum Press devient un outil essentiel, non seulement pour ses propres œuvres (la "Black Trilogy"), mais aussi pour celles de ses pairs, publiant des ouvrages fondateurs comme Tulsa de Larry Clark ou des travaux de Robert Frank. Gibson n'est plus seulement un photographe ; il est un auteur, au sens complet du terme.

La Géométrie du Désir

Ralph Gibson incarne un basculement majeur dans la photographie américaine des années 1970. Il propose une "troisième voie" radicale. D'un côté, il y avait l'héritage de la photographie documentaire humaniste (Lange, Smith). De l'autre, la "street photography" dominante de New York (Winogrand, Friedlander, Arbus), qui disséquait avec brio ou ironie le théâtre social américain. Gibson, lui, propose un retournement copernicien : l'objectif se tourne vers l'intérieur. Il revendique la subjectivité, l'introspection, le surréel et l'onirisme comme des sujets photographiques légitimes.

Son style est immédiatement reconnaissable, construit sur trois piliers : le contraste, le fragment et la séquence.

La Politique du Contraste :

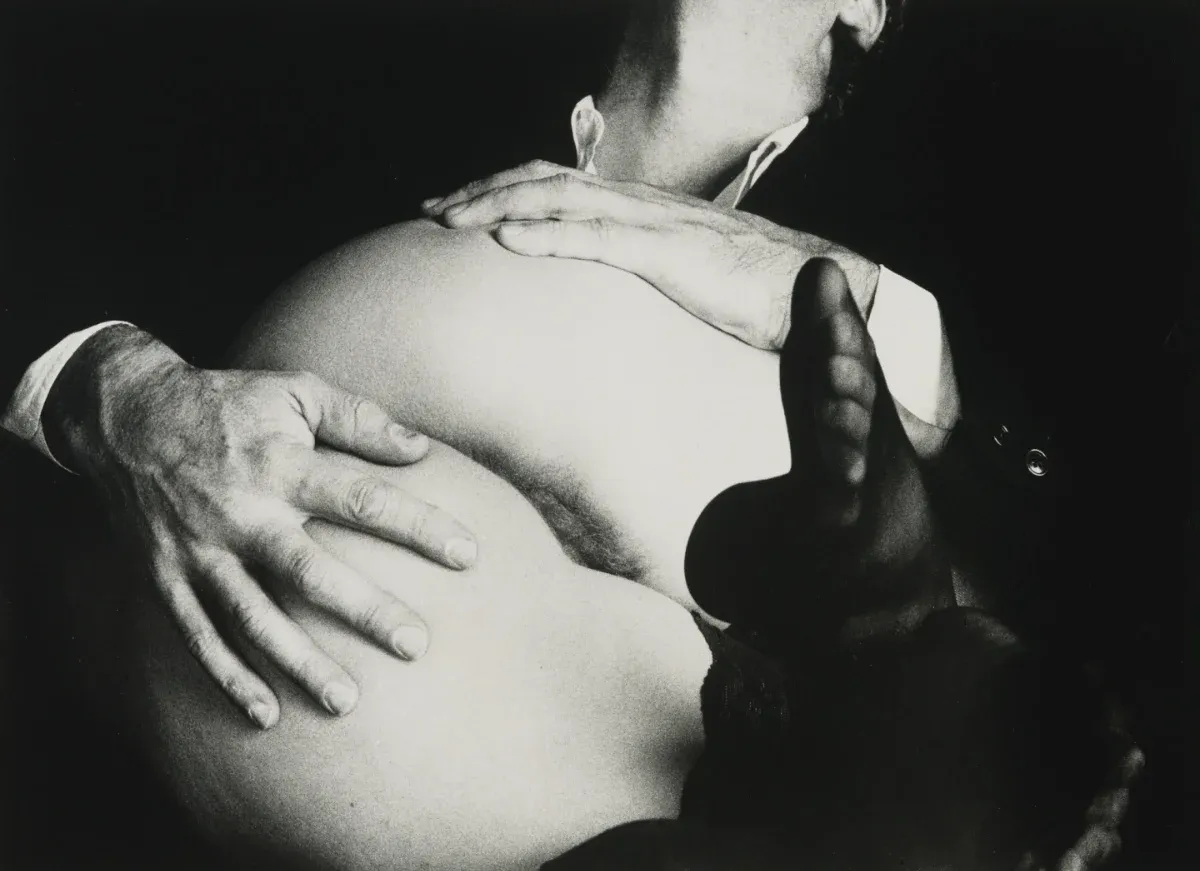

Le "look" Gibson, c'est avant tout un noir et blanc poussé à ses extrêmes. Il travaille souvent avec un Leica et imprime sur des papiers à fort contraste (comme Agfa Brovira grade 6), éliminant délibérément la quasi-totalité des gammes de gris. Cette approche n'est pas un simple maniérisme esthétique ; c'est une décision philosophique.

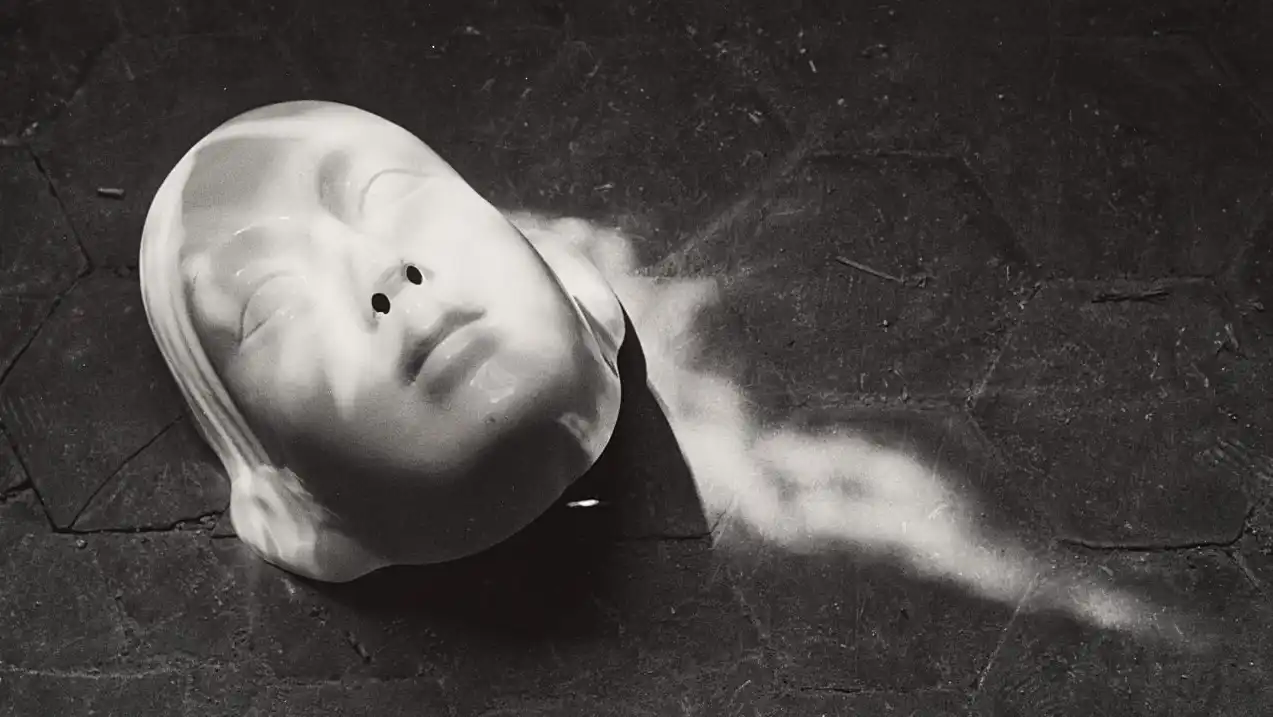

Les noirs deviennent des aplats absolus, des vides pleins de sens, des espaces psychologiques où le regard se perd. Ils ne suggèrent pas l'ombre, ils sont l'obscurité, l'inconnu, le refoulé. À l'inverse, les blancs sont incandescents, souvent "brûlés", éblouissants. Ils ne sont pas la lumière, ils sont l'aveuglement. Entre ces deux pôles, la réalité s'efface.

En abolissant les nuances, Gibson abolit le contexte documentaire. Une image de Gibson ne donne que rarement des informations sur le lieu, l'heure ou l'identité. Elle présente un drame purifié de ses contingences. Ce contraste violent agit comme un scalpel, découpant les formes avec une précision chirurgicale.

La Syntaxe du Fragment :

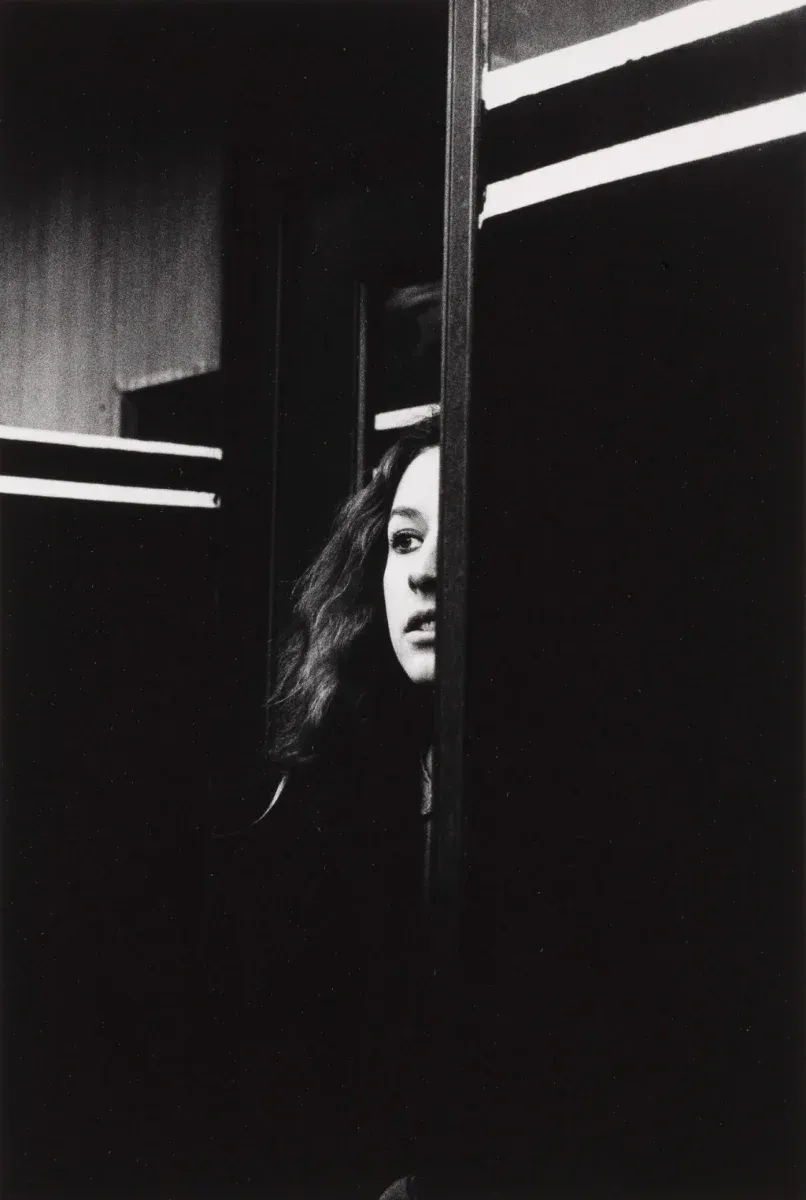

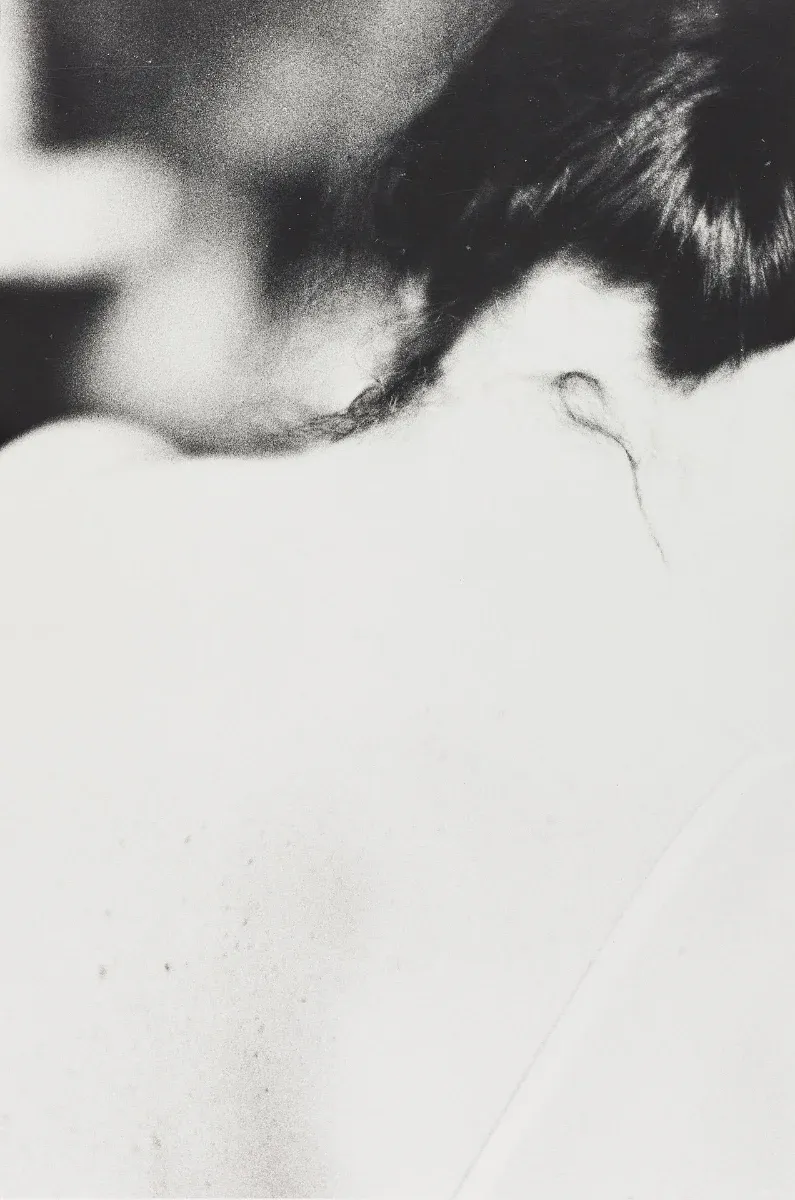

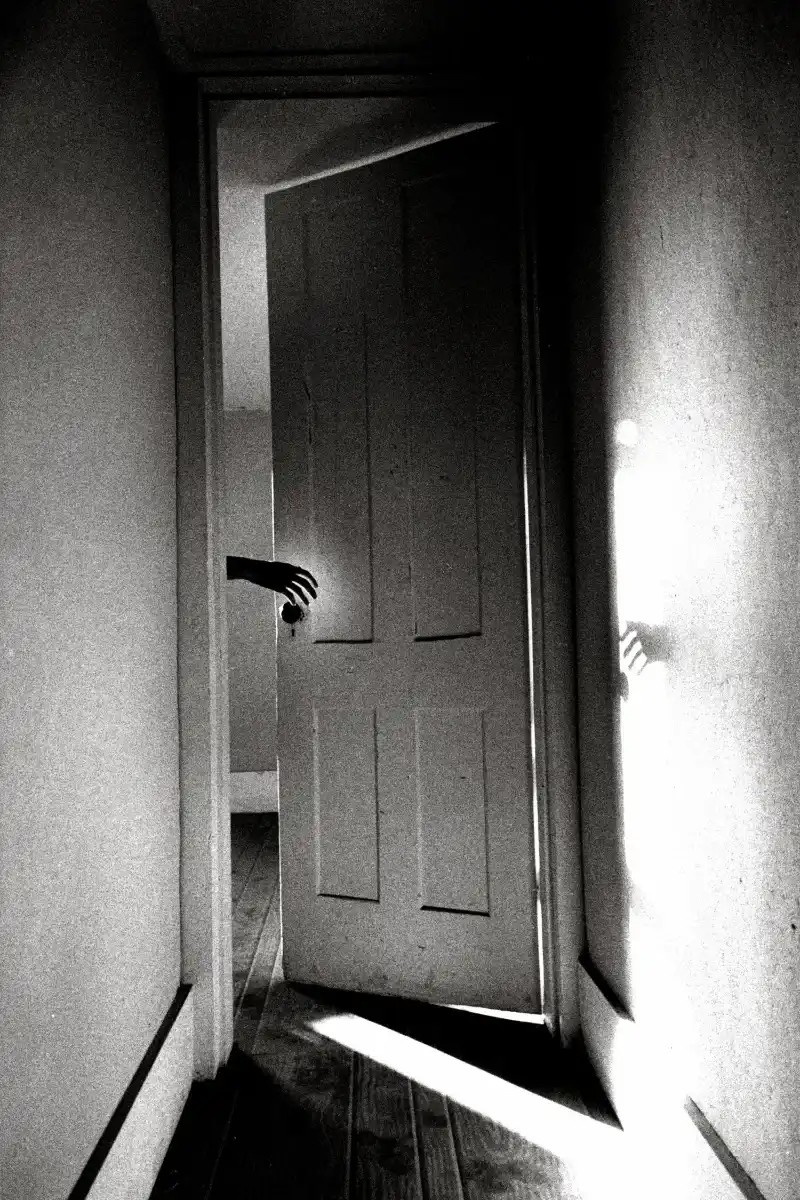

Gibson photographie rarement des scènes entières. Son vocabulaire est fait de fragments : une main posée sur une porte, l'arête d'un mur, le reflet dans une cuillère, la courbe d'une nuque, une ombre projetée. Il isole ces éléments de leur environnement, les chargeant d'une signification intense.

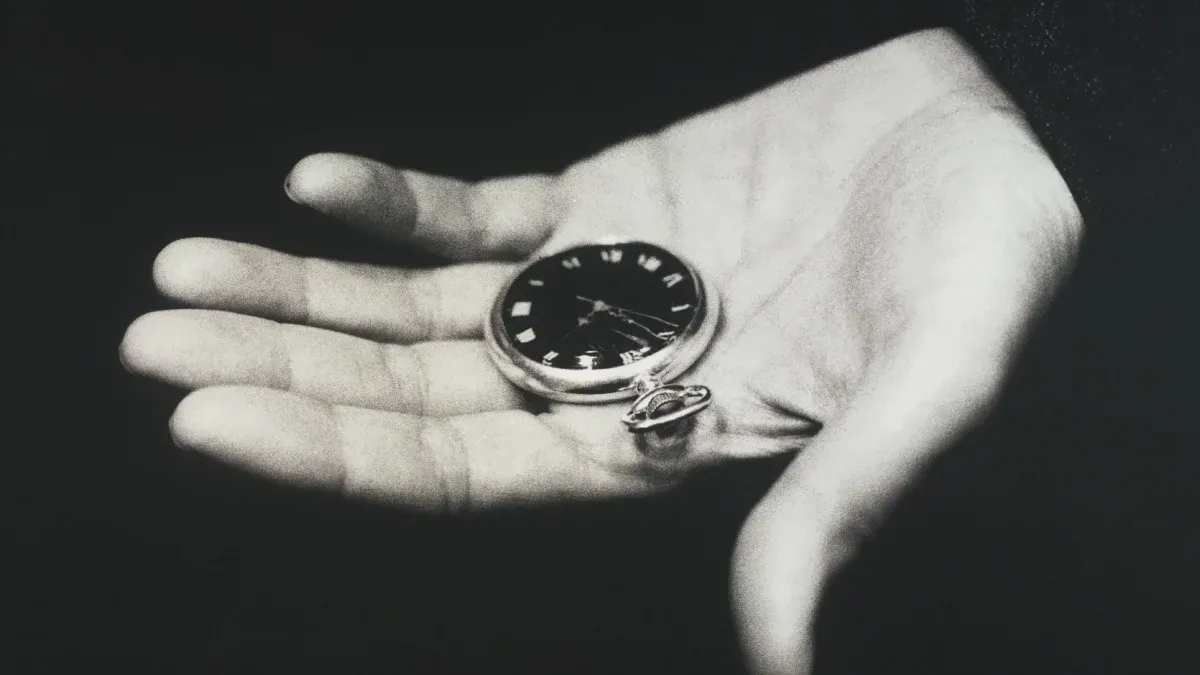

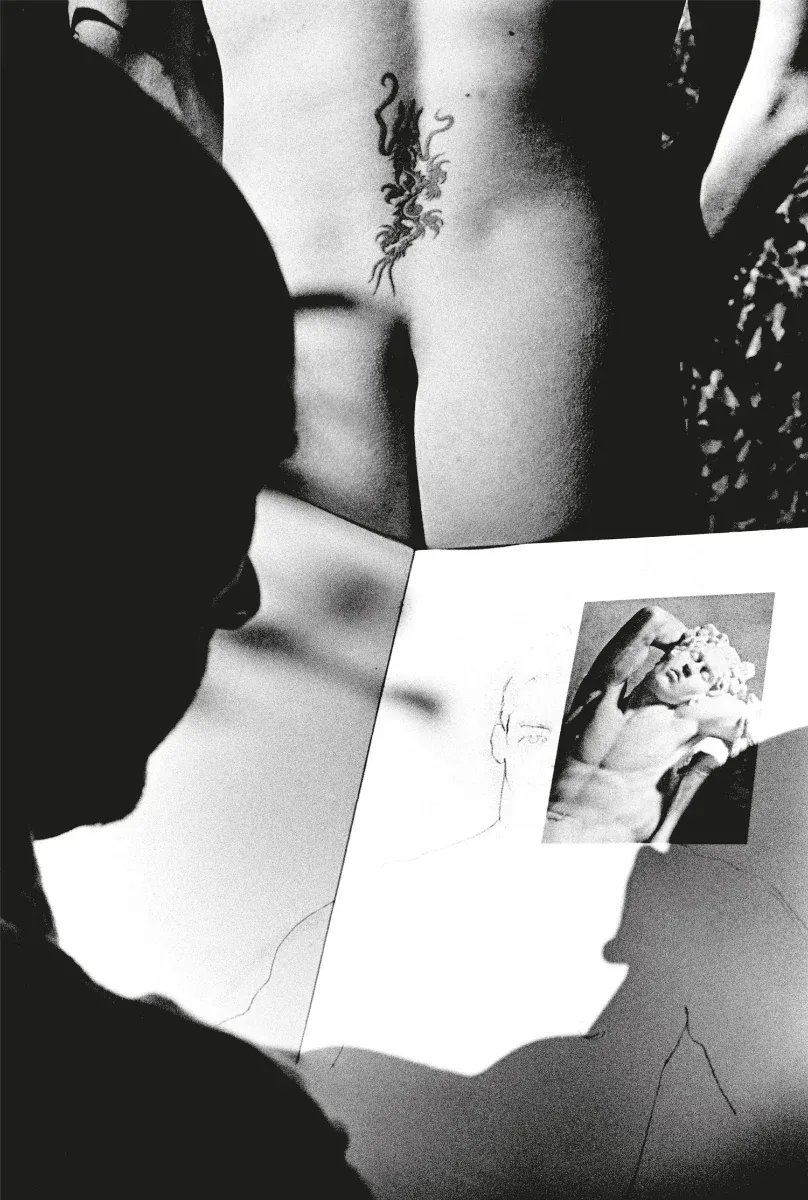

C'est ici que l'influence de Borges est la plus palpable. Chaque fragment devient un "Aleph" potentiel, un détail qui suggère une totalité absente. Une main ouverte n'est pas seulement une main ; elle est l'attente, l'offre, ou la barrière. En refusant la vue d'ensemble, Gibson force le spectateur à un travail actif d'interprétation. Il ne donne ni titres ni légendes explicatives. L'image devient un rébus visuel, un "koan" photographique.

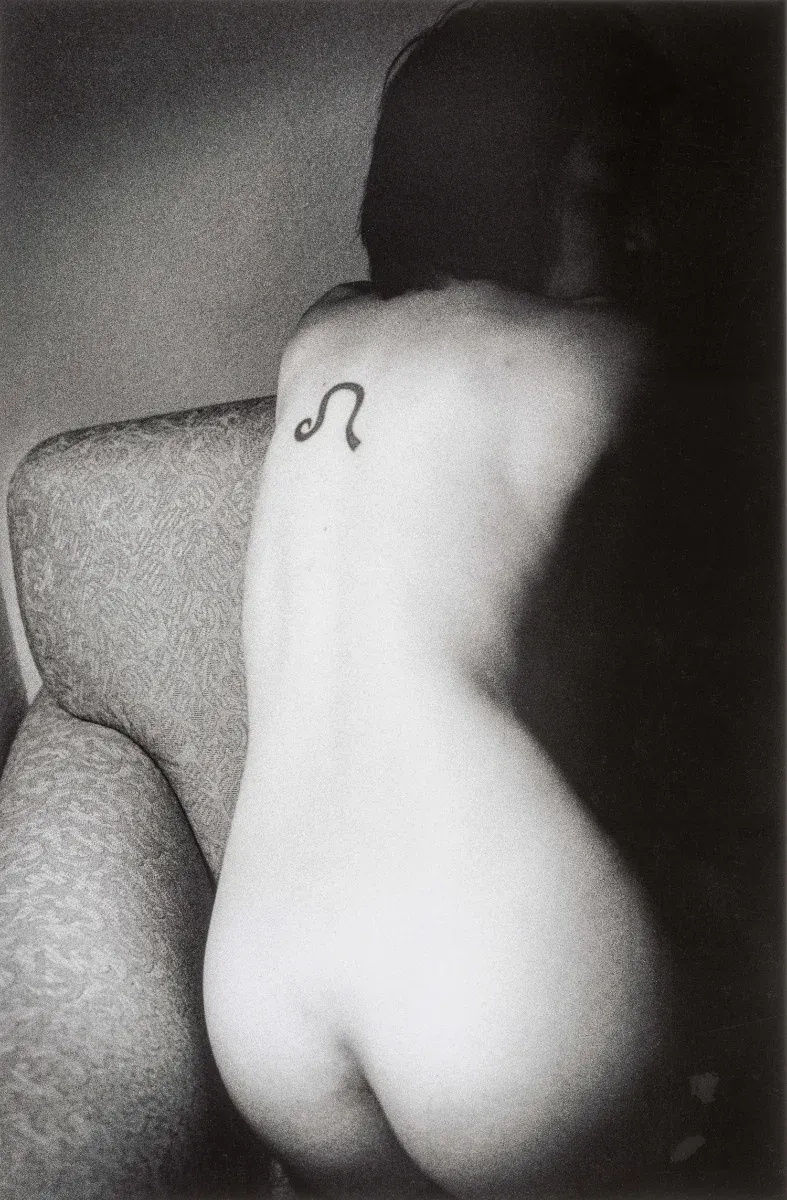

Cette approche est aussi profondément sensuelle. Les corps, omniprésents dans son œuvre, sont traités comme des paysages ou des architectures. Il ne photographie pas le nu, il photographie la texture de la peau, la ligne d'une hanche, le poids d'un sein. L'érotisme chez Gibson est glacial et distant, mais d'autant plus puissant. C'est un érotisme de la forme pure, une "géométrie du désir" où la chair et la pierre sont traitées avec la même intensité formelle.

Le Livre comme Récit :

La véritable arène de Gibson est le livre. Il est l'un des premiers à avoir compris et exploité le livre photographique non pas comme un portfolio, mais comme une unité narrative autonome. La séquence est reine.

L'agencement des images crée une tension, un récit implicite. L'expérience de lire un livre de Gibson est cinématographique. Le tournoiement de la page agit comme un "cut". Le "gutter" (la reliure centrale) devient un espace de séparation, une ellipse narrative. Gibson crée des rimes visuelles : la courbe d'une guitare sur une page fait écho à la courbe d'un corps féminin deux pages plus loin ; l'ombre d'un oiseau en vol répond à une main tendue.

Le spectateur est pris dans un flux, une logique de rêve. C'est ce qui sauve son travail de la critique de "symbolisme lourd", parfois formulée. Oui, les motifs sont récurrents et archétypaux : les portes (le seuil, le passage), les fenêtres (la vision empêchée), les miroirs (le double, l'illusion), la mer (l'inconscient). Si ces images étaient isolées, elles pourraient sembler pesantes. Mais dans la séquence, elles perdent leur poids symbolique individuel pour acquérir une force narrative collective. Elles deviennent les leitmotivs d'une partition musicale.

Gibson opère une synthèse unique. De Robert Frank, il a pris l'intuition et la primauté de la séquence, mais il les a purgées de leur angoisse sociale pour les appliquer à l'angoisse existentielle.

Son travail sur le contraste, l'abstraction du réel et le surréel quotidien le rapproche de Bill Brandt. Les nus distordus de Brandt sur la plage trouvent un écho dans les fragments corporels de Gibson. Tous deux partagent ce sens de l'étrangeté, cette capacité à rendre le familier méconnaissable, presque menaçant.

On y trouve aussi l'héritage du modernisme d'Aaron Siskind ou de Raoul Hausmann : l'intérêt pour la texture, le mur comme sujet, l'abstraction trouvée dans le réel. Mais là où Siskind s'arrête à la beauté de la forme pure, Gibson réinjecte cette forme dans un drame psychologique.

Finalement, son œuvre se situe à la croisée du formalisme moderniste, de la narration éclatée de la Nouvelle Vague et d'une exploration surréaliste (plus proche de la "surréalité" d'un Magritte que de l'automatisme d'un Breton). Il crée un monde clos, cohérent, où chaque image est une pièce d'un puzzle mental plus vaste.

La Trilogie Noire

Le cœur de l'œuvre de Ralph Gibson, son manifeste fondateur, est la "Black Trilogy" (la Trilogie Noire), publiée via Lustrum Press. Ces trois livres établissent son langage et sa vision du monde.

- The Somnambulist (1970) : C'est le coup d'éclat. Le titre lui-même annonce le programme : un voyage en état de somnambulisme. Le livre s'ouvre sur l'image iconique de la main (celle du magicien) sortant d'une porte entrouverte, tenant un bâton qui semble flotter. C'est une entrée en matière : le spectateur pénètre dans un espace magique, régi par d'autres lois. Le livre est une dérive nocturne, un thriller psychologique sans crime ni coupable, où la tension monte par la simple juxtaposition d'images (une route vide, une pyramide, un nu partiel, une main sur un revolver). C'est une fiction pure, construite avec les outils du réel.

- Déjà-Vu (1972) : Le deuxième volet explore la mémoire, la récurrence, le sentiment d'inquiétante étrangeté. Les images semblent se répondre, comme si elles avaient déjà été vues. Gibson affine ses rimes visuelles, son exploration des reflets, des ombres et des doubles. Le ton est peut-être plus mélancolique, moins angoissé que The Somnambulist, mais tout aussi dense. La sensation de "déjà-vu" est recréée par la structure même du livre, qui semble tourner en boucle sur lui-même.

- Days at Sea (1974) : La trilogie se conclut par une ouverture vers l'élémentaire. L'eau, le ciel, la lumière sur la pierre. Les images deviennent plus épurées, plus abstraites. Si les deux premiers volumes exploraient le labyrinthe de la ville et de la nuit, Days at Sea semble chercher une forme de résolution, une purification par la lumière et la mer. C'est une sortie du rêve, ou peut-être l'atteinte de son noyau le plus abstrait.

Au-delà de cette trilogie fondatrice, l'œuvre de Gibson est pléthorique. Des travaux antérieurs, comme The Strip (1967), montraient déjà son intérêt pour la séquence et le fragment, bien qu'encore ancrés dans une certaine "street photography". Plus tard, il explorera la couleur (notamment dans L'Anonyme), mais toujours avec la même rigueur formelle, traitant la couleur non pas pour son réalisme, mais pour sa valeur émotionnelle et graphique. Ses travaux récents se concentrent souvent sur une exploration de la verticalité, montrant une constance remarquable dans sa recherche formelle.

Le Maître de l'Image Mentale

La singularité et la rigueur de la démarche de Ralph Gibson lui ont valu une reconnaissance institutionnelle et critique quasi unanime, contrastant avec ses débuts indépendants. Les distinctions sont innombrables et témoignent de son statut de maître contemporain : il a reçu la Centenary Gold Medal de la Royal Photographic Society (2023), le Leica Hall of Fame Award, le Lucie Award pour l'ensemble de son œuvre, et a été fait Chevalier de la Légion d'honneur en France, pays avec lequel il entretient un lien intellectuel profond. Il a également bénéficié de bourses prestigieuses (Guggenheim, National Endowment for the Arts), lui permettant de poursuivre ses recherches en toute liberté.

Mais au-delà des prix, l'héritage de Gibson est double.

Premièrement, il a redéfini le livre photographique. Avec Lustrum Press et sa propre trilogie, il a prouvé que le livre pouvait être l'œuvre finale, le médium principal, et non un simple support de reproduction. Il a ouvert la voie à des générations de photographes pour qui la séquence, la mise en page et l'objet-livre sont aussi importants que l'image individuelle.

Deuxièmement, il a légitimé l'introspection en photographie. Il a donné la permission à l'art photographique de se détourner du monde extérieur pour cartographier les territoires intérieurs : le désir, la mémoire, l'angoisse, le rêve. Son style, si personnel, a paradoxalement eu une influence commerciale immense. L'esthétique Gibson (fragments de corps en gros plan, contrastes extrêmes, sensualité abstraite) a été massivement assimilée et parfois diluée par la photographie de mode et la publicité des années 80 et 90, qui y ont trouvé un langage parfait pour évoquer le luxe et le désir.

Ralph Gibson reste un maître de l'image mentale. Son œuvre n'est pas un témoignage, c'est une expérience. En alliant une rigueur formelle quasi-mathématique à une exploration des abîmes de la psyché, il offre une œuvre singulière, dense, qui résiste au temps. Ses photographies ne nous disent pas ce qu'il a vu, mais comment il pense, et ce faisant, elles nous forcent à regarder en nous-mêmes.

Synthèse

Photographe américain né en 1939, Ralph Gibson développe depuis 1960 une œuvre fragmentaire en noir et blanc. Cadrages serrés, corps tronqués, architectures abstraites composent un vocabulaire obsessionnel explorant l'incertitude visuelle.