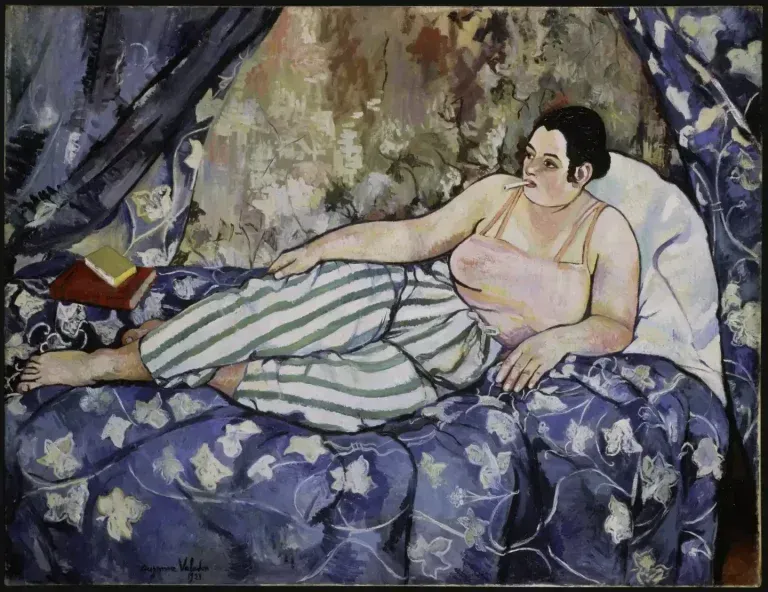

Suzanne Valadon – La Chambre bleue (1923), un geste pictural qui claque tel un manifeste

Analyse critique de La Chambre bleue (1923) de Suzanne Valadon : une œuvre manifeste qui détourne le nu classique et affirme la matérialité du corps féminin dans l’histoire de la peinture.

Une toile qui dynamite la tradition

Qu’on ne s’y trompe pas : La Chambre bleue n’est pas une énième variation sur le thème du nu féminin alangui. Suzanne Valadon, en 1923, prend ce motif séculaire et le dynamite de l’intérieur.

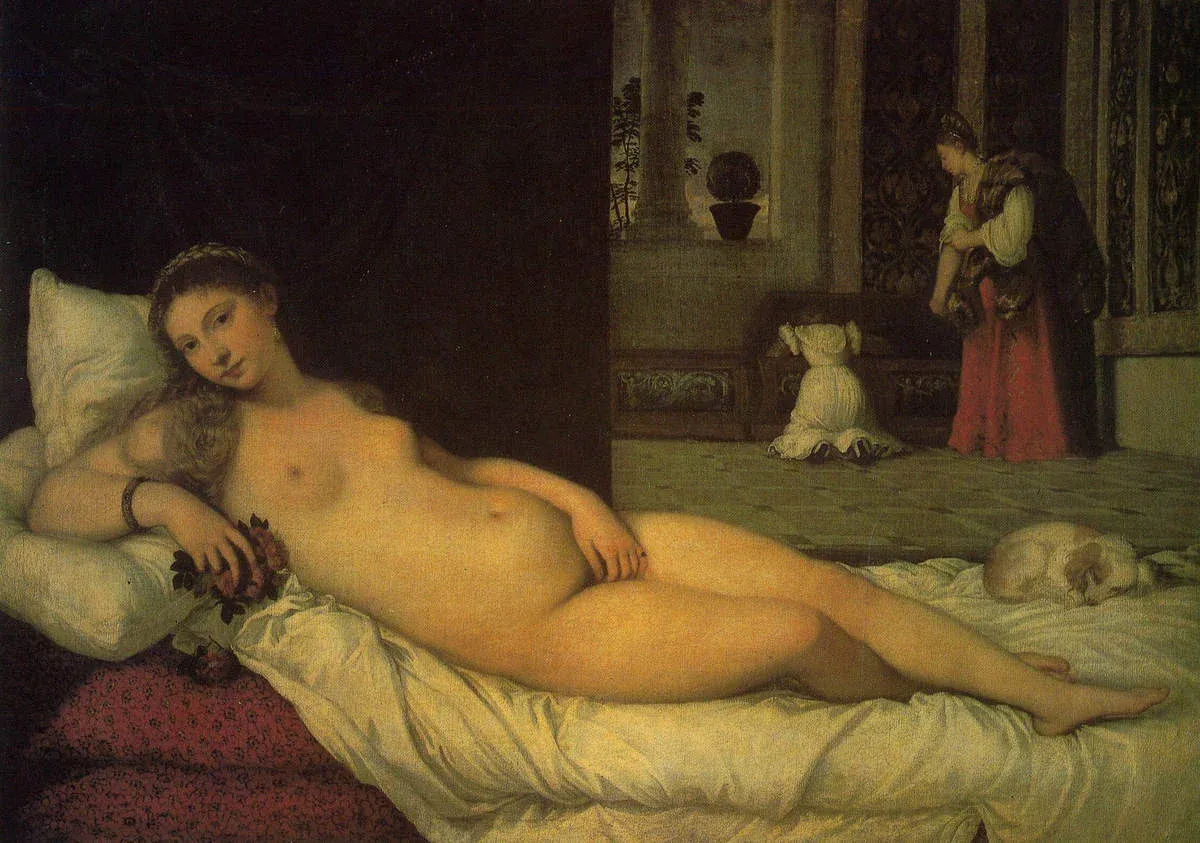

Là où Titien peignait une Vénus alanguie, lisse et idéalisée, Valadon balance une femme réelle, en pantalon rayé, clope au bec, pas du tout soumise au regard du spectateur. Ingres avait raffiné l’odalisque, Manet avait déjà cassé l’idéal avec Olympia en montrant la crudité d’un corps peint sans fard : Valadon reprend la balle et tire plus loin. Chez elle, pas d’ambiguïté : le corps est massif, présent, sans concession.

Héritages détournés : de Renoir à Bonnard

Et elle sait de quoi elle parle : Valadon a été modèle. Degas la scrutait comme une mécanique de gestes, Renoir l’enveloppait dans une chair gourmande. Elle a posé pour eux avant de peindre pour elle-même. Et elle ne pardonne rien. À Renoir, elle retire la complaisance hédoniste ; à Degas, elle ôte le voyeurisme distant. Elle garde de l’un et de l’autre ce qui compte — l’œil aigu, la densité du corps — mais les retourne contre eux.

Comparons avec Bonnard : Marthe, sa compagne, est peinte cent fois, mille fois, toujours jeune, toujours engloutie dans une lumière intérieure. Fantasme perpétuel, jamais femme réelle. Valadon, au contraire, peint une femme concrète, charnelle, assise dans un quotidien trivial. Elle refuse de transformer son modèle en hallucination lumineuse. Chez elle, la chair pèse, le corps déborde, la cigarette fume, le livre traîne. Ce n’est pas une vision : c’est une existence.

Matérialité et refus d’abstraction

C’est cette matérialité qui frappe. Manet avait déjà ouvert la brèche avec la texture un peu brute de l’Olympia : une chair qui n’a rien de nacré, rien de poli. Valadon pousse cette logique jusqu’au bout. Pas d’idéalisme, pas d’atmosphère dissolvante. Dans les années 1920, alors que Mondrian ou Kandinsky prônent l’abstraction, elle cloue son drapeau : la peinture, c’est encore et toujours le corps, en un terme plus recherché, la figure.

La figure, de Giotto aux surréalistes

La figure est depuis Giotto ce qui — toujours — déborde le cadre, y compris quand elle est, ou plutôt quand on voudrait qu'elle soit, un vecteur de l'allégorie, de la narration.

Caravage (voir notre article sur Ron Mueck et le Caravage) a devancé tous ses successeurs sur ce point. Chez lui, le modèle figuré fait voler en éclat la composition. C'est d'une certaine manière un point de fuite en trop qui brise la perspective, captive le regard, déforme la structure de la composition.

Les surréalistes, dont le premier manifeste sera publié une année après l'exécution de La Chambre bleue, reculeront dans le champ de la représentation du corps féminin, tant celui-ci est élevé au rang d'égérie ou d'objet libidinal à sens unique, celui du créateur ; ou, quand il s'agit d'une artiste surréaliste, figuré comme un objet onirique ou traumatique mais rarement un corps de chair, présent pour lui-même au monde.

Quant à Valadon, elle met, avec sa pugnacité terrienne, les pieds dans le plat. Elle est d'une modernité stupéfiante avec pourtant des moyens « stylistiques », pour ainsi dire, dépassés dans le contexte historique qui était le sien : l’essor de l’abstraction, la naissance du surréalisme.

De Valadon à Jenny Saville

Ce corps-là, celui de La Chambre bleue, n’est donc pas celui des canons académiques ou celui de l'inconscient sublimé. Il est massif, féminin, autonome. C’est une réponse à des siècles de nus féminins peints par des hommes.

Titien/Manet/Courbet/Courbet/Bonnard/Dumas/Saville/Valadon/Valadon

C’est aussi une anticipation : Jenny Saville, un siècle plus tard, reprend la même frontalité, la même crudité charnelle, les mêmes masses qui dérangent. De Valadon à Saville, c’est le même fil tendu : celui d’une peinture qui refuse l’idéal, qui revendique la chair, la matière, la vérité du corps. Un fil également poursuivit par Marlene Dumas qui n'a cessé de lutter avec la figure à faire entrer dans le cadre, qui pourtant semble inexorablement se dérober.

La Chambre bleue est un manifeste virulent, un pavé dans la mare des conventions. Valadon, conservatrice dans son attachement à la figure ? Peut-être. Révolutionnaire dans son traitement frontal, sans fard, sans concession ? Assurément. C’est cette contradiction qui en fait une œuvre moderne, et toujours actuelle.

Musée de Montmartre

Cartel et fiche didactique :

Lire la suite de l'article ?

S'abonner gratuitement pour accéder au contenu freemium ou se connecter.