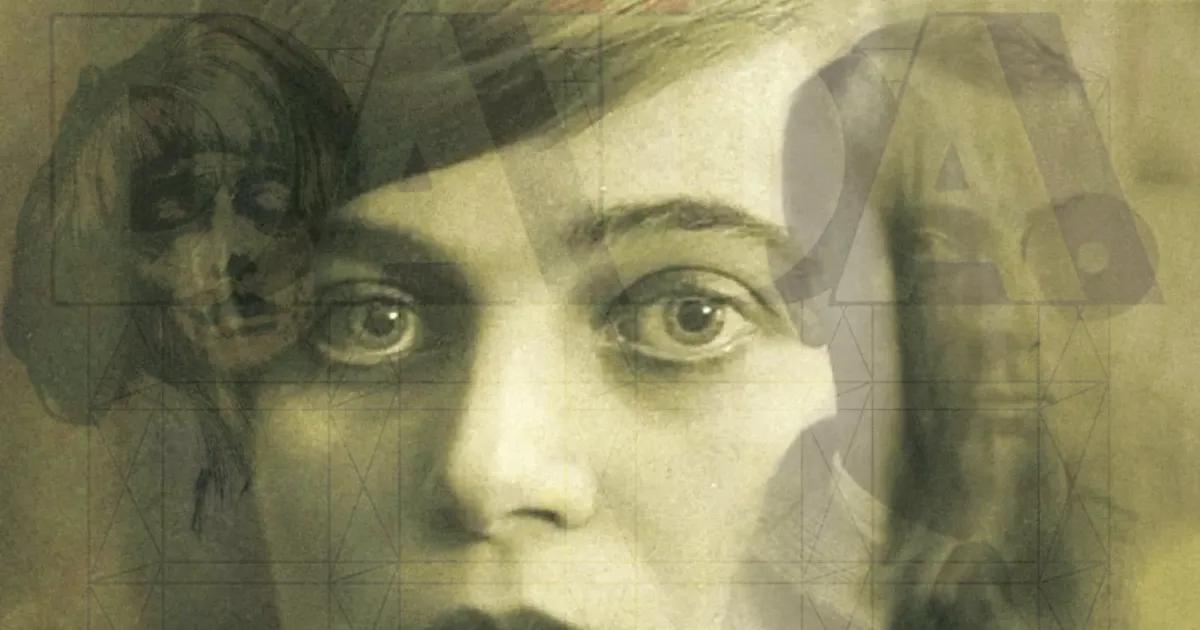

Suzanne Valadon, une mise à nu sensible et sans concession du corps féminin

Suzanne Valadon est une figure singulière de l'art aussi bien par son ascension sociale et artistique que sa représentation du corps féminin hors des conventions et de tous les courants artistiques de son époque.

Suzanne Valadon et Montmartre

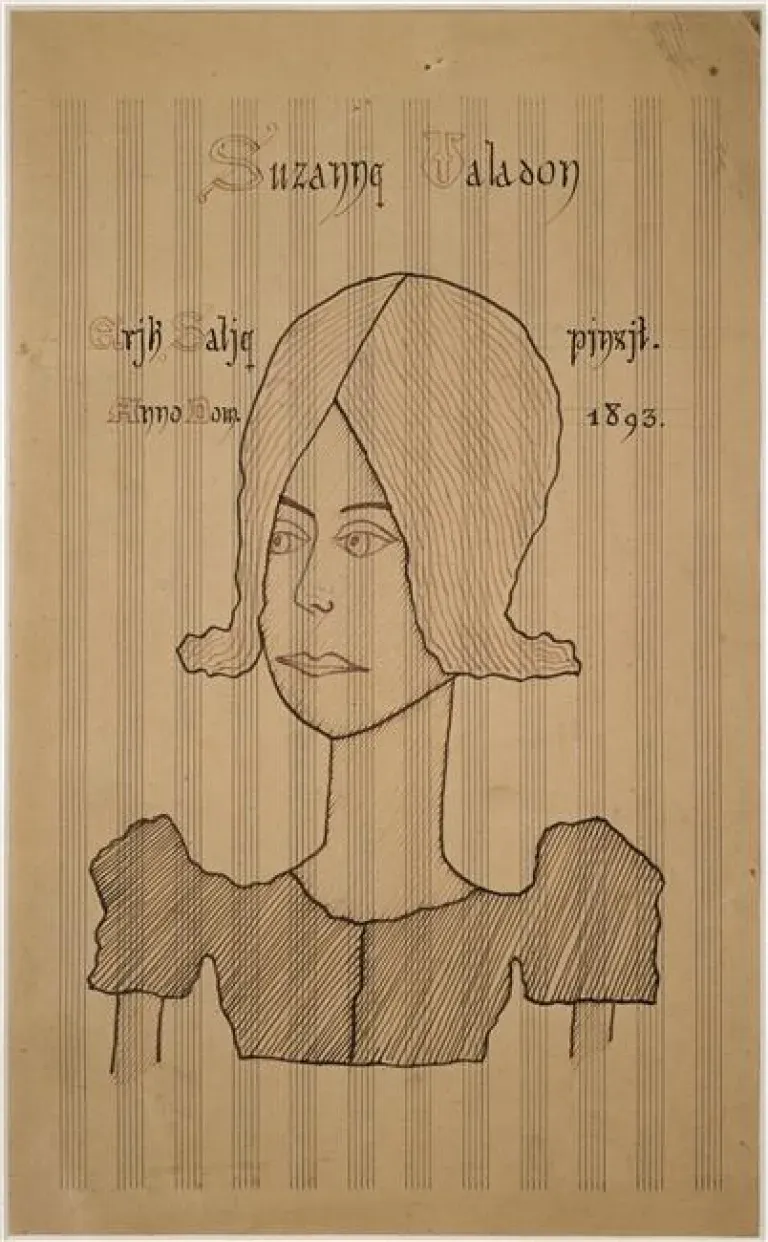

Suzanne Valadon, née Marie-Clémentine Valadon le 23 septembre 1865 à Bessines-sur-Gartempe, est l’une des figures les plus fascinantes de la scène artistique parisienne de la Belle Époque. Modèle, peintre, et mère de l’artiste Maurice Utrillo, elle a su imposer son propre style et défier les conventions de son époque.

Valadon est une artiste atypique, à la fois pour ses origines modestes et pour son parcours singulier dans un milieu artistique largement dominé par les hommes. Avec des œuvres qui capturent l’intensité et la complexité des relations humaines, Valadon a marqué l’histoire de l’art et continue de susciter l’admiration des amateurs d’art et des critiques. Ce texte retrace le parcours de cette artiste unique, en abordant les étapes clés de sa vie et l’évolution de son œuvre.

Un début de vie difficile et un destin hors du commun

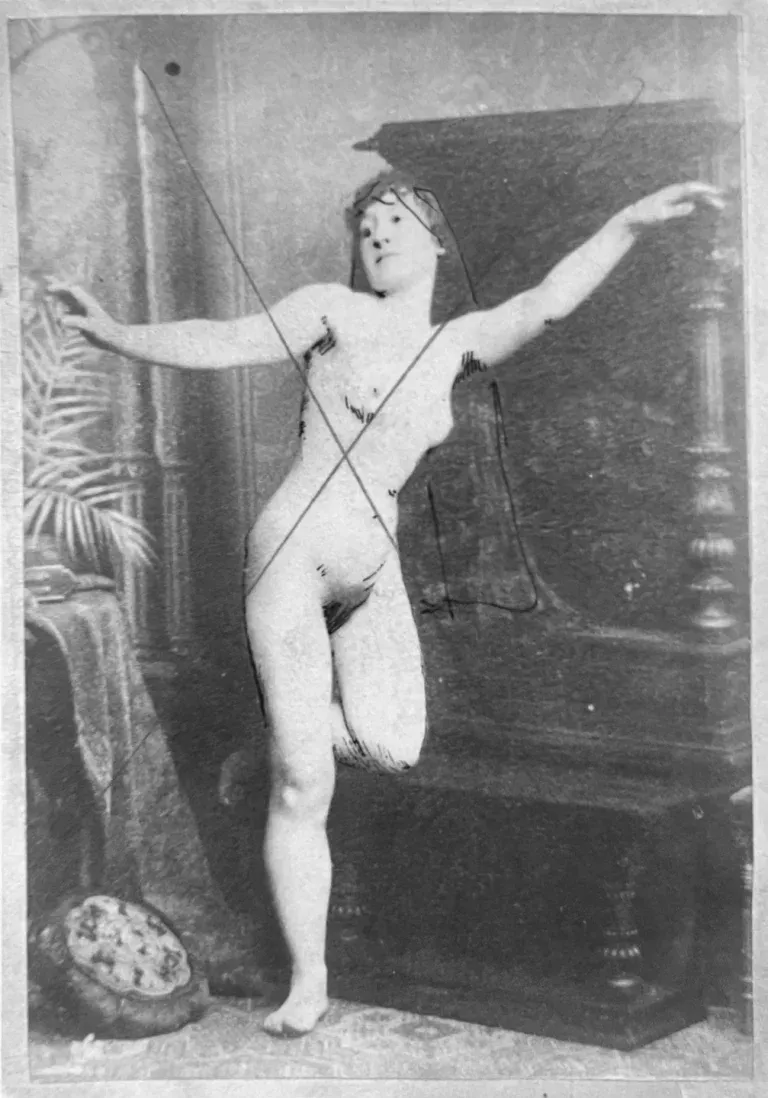

Marie-Clémentine Valadon, que l’histoire connaît sous le nom de Suzanne Valadon, grandit dans un milieu modeste. Sa mère, Madeleine Valadon, est blanchisseuse et élève seule sa fille à Montmartre, un quartier alors populaire de Paris. Valadon quitte l’école à onze ans pour aider financièrement sa mère. Elle travaille comme serveuse, vendeuse et même acrobate dans un cirque, mais un accident met fin à cette dernière activité. Toutefois, sa présence à Montmartre la met en contact avec des artistes de renom, et elle commence rapidement à poser comme modèle.

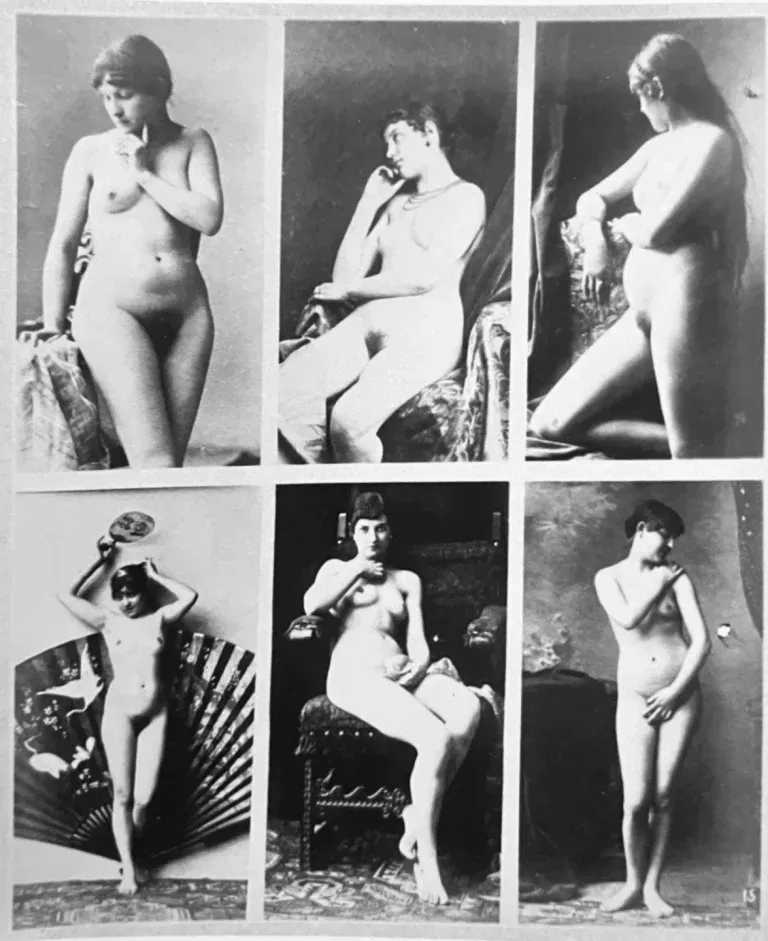

Le physique et la personnalité affirmée de Valadon font rapidement d’elle une muse recherchée. Elle pose pour des artistes célèbres tels qu’Henri de Toulouse-Lautrec, Pierre-Auguste Renoir, et Edgar Degas. Ces séances de pose marquent ses premiers pas dans le monde de l’art.

Fascinée par ce milieu, Valadon observe attentivement les techniques des peintres qui l’entourent, apprend les bases du dessin et commence à développer son propre style. Degas, en particulier, joue un rôle essentiel en reconnaissant son talent et en l’encourageant à peindre. Sa carrière artistique prend alors un tournant décisif.

Voir d'autres biographies de personnalités singulières !

Sous l’influence de Degas, Valadon se lance dans le dessin et la peinture. Autodidacte, elle apprend les techniques de manière empirique et développe rapidement une signature artistique unique.

En 1894, elle devient la première femme admise à la Société Nationale des Beaux-Arts. Ce n’est pas seulement une reconnaissance de son talent, mais aussi un acte audacieux à une époque où les femmes artistes peinent à obtenir de la visibilité.

Suzanne Valadon en tant que modèle

L’influence décisive d’Edgar Degas

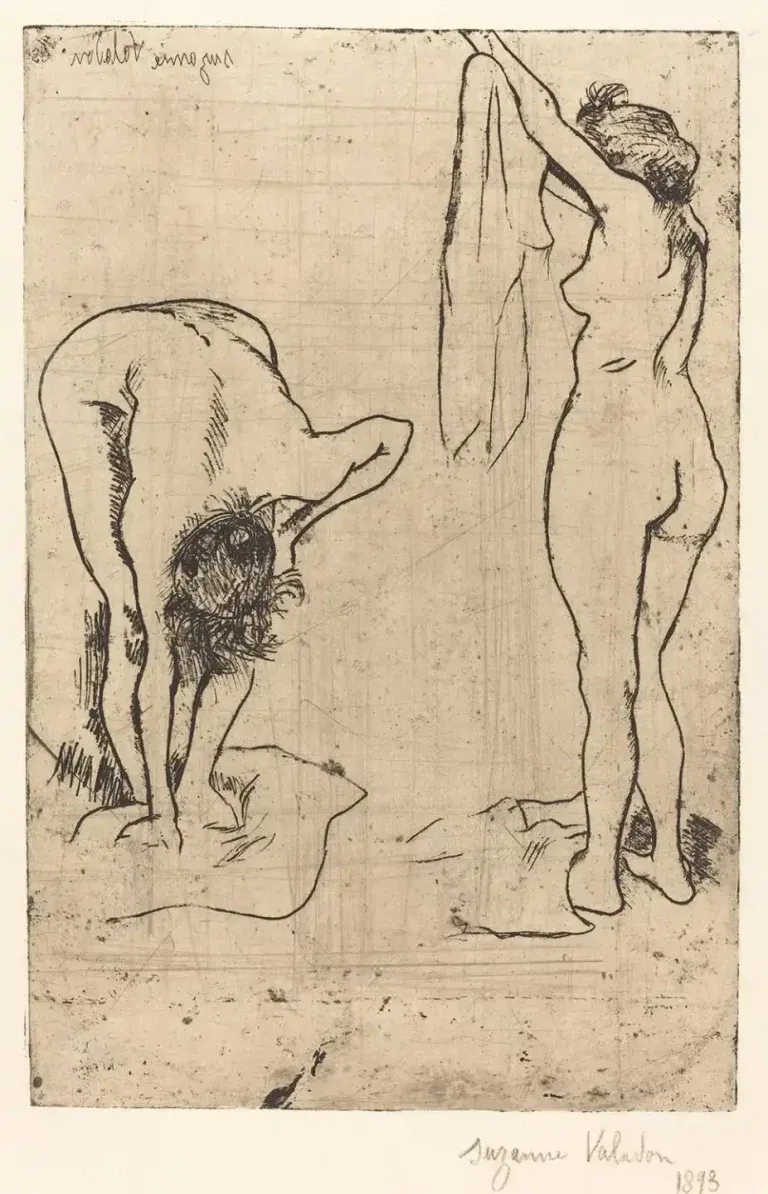

C’est en rencontrant Edgar Degas, figure emblématique de l’impressionnisme, que Valadon reçoit l’encouragement décisif qui va l’aider à s’affirmer en tant qu’artiste. Degas, connu pour son intérêt envers les marges de la société et ses talents pour le dessin et la gravure, reconnaît en Valadon un potentiel artistique. Leur amitié se développe autour d’une admiration réciproque : Degas l’encourage à dessiner et lui enseigne des techniques de gravure, une pratique alors réservée à une élite d’artistes. Elle s’imprègne de ses conseils sur la composition et le rendu des formes, tout en apprenant à explorer des sujets intimes et des atmosphères saisissantes.

Degas est probablement le premier homme de son entourage artistique à la considérer comme une égale, un rapport peu commun dans le Paris de la Belle Époque. Grâce à lui, Valadon acquiert une assurance nouvelle, lui permettant de s’affranchir de l’influence de ses contemporains masculins et d’envisager l’art comme un moyen d’expression personnelle. Degas ne cesse d’encourager ses premiers dessins et ses explorations de la figure humaine, et elle le considère longtemps comme son mentor. Cette relation amicale et professionnelle est essentielle dans le processus de Valadon pour affirmer son identité artistique. Elle adopte certaines techniques impressionnistes, comme le dessin précis et expressif, mais s’éloigne de l’aspect plus évanescent des œuvres impressionnistes pour privilégier des lignes et des formes puissantes, fermes, presque sculpturales.

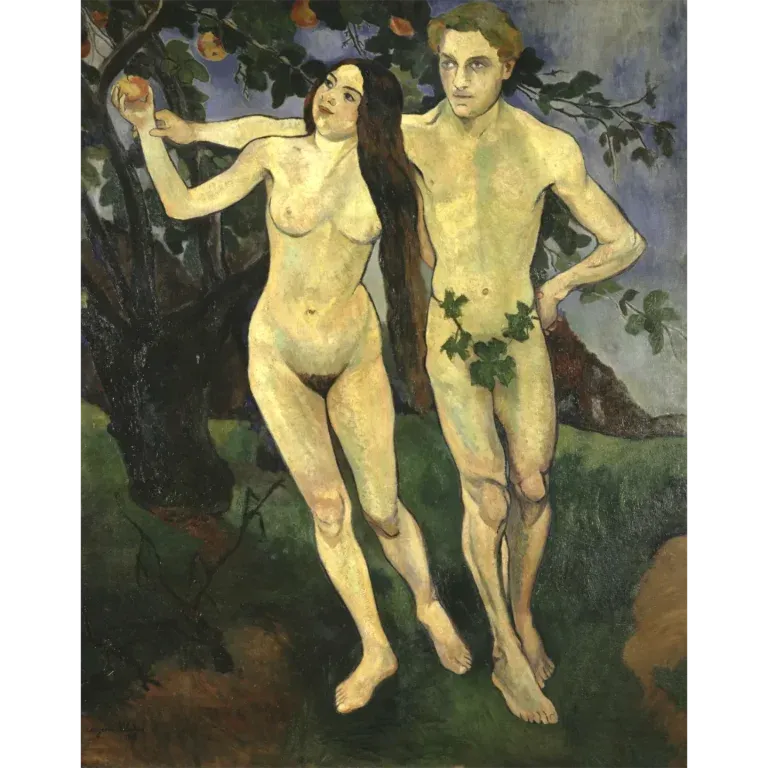

L’héritage des maîtres et l’appropriation du nu féminin

Valadon puise également son inspiration dans les maîtres classiques, notamment ceux qui, comme elle, s’intéressent à la représentation du corps humain. Elle est fascinée par le travail des artistes du passé, notamment des écoles italiennes et espagnoles, et elle s’efforce de comprendre comment leurs techniques de dessin et d’ombre donnent une profondeur psychologique aux figures. Toutefois, elle rejette la perfection idéalisée que l’on retrouve dans les canons académiques, optant pour une approche plus réaliste et honnête, qui exprime l’authenticité de ses modèles.

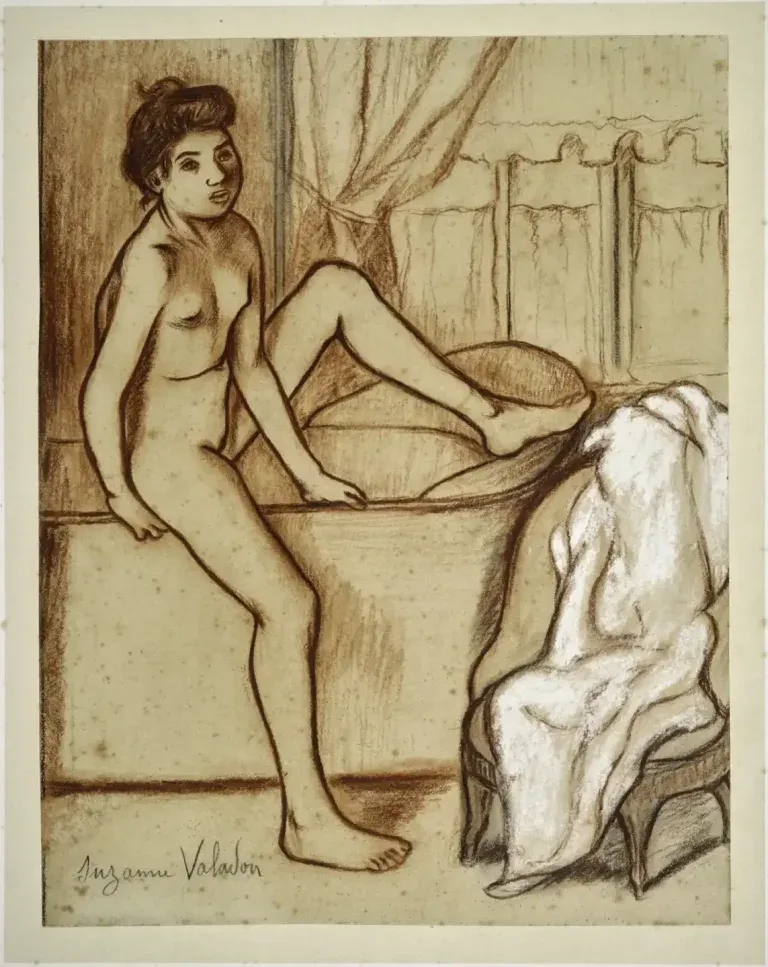

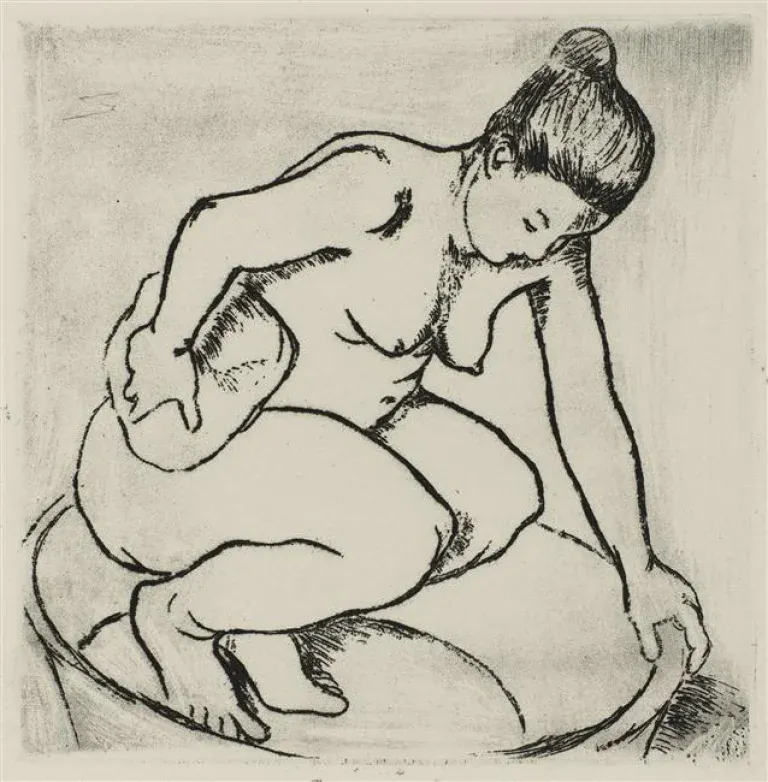

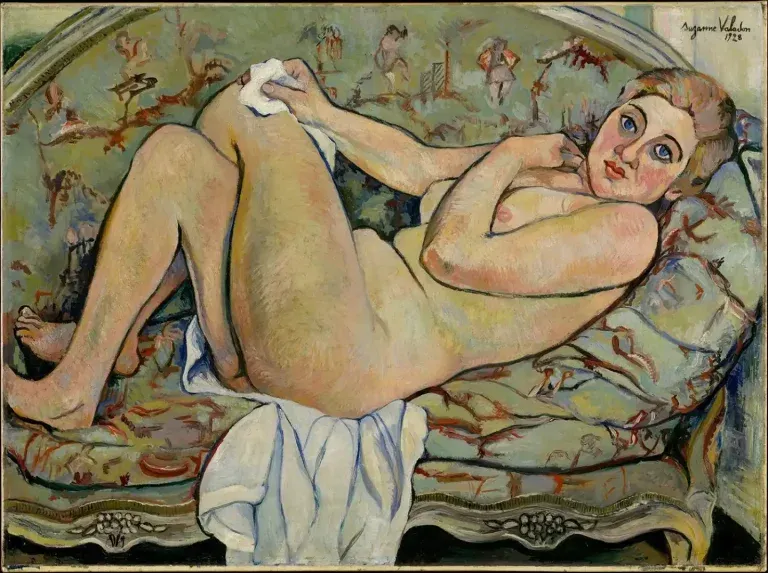

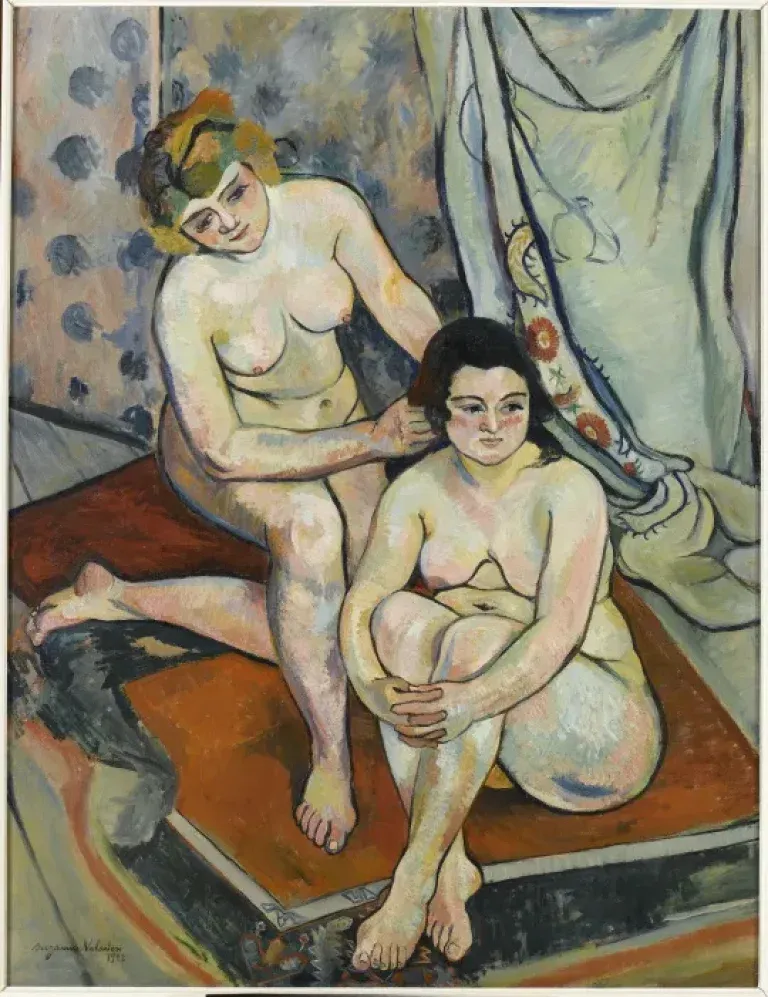

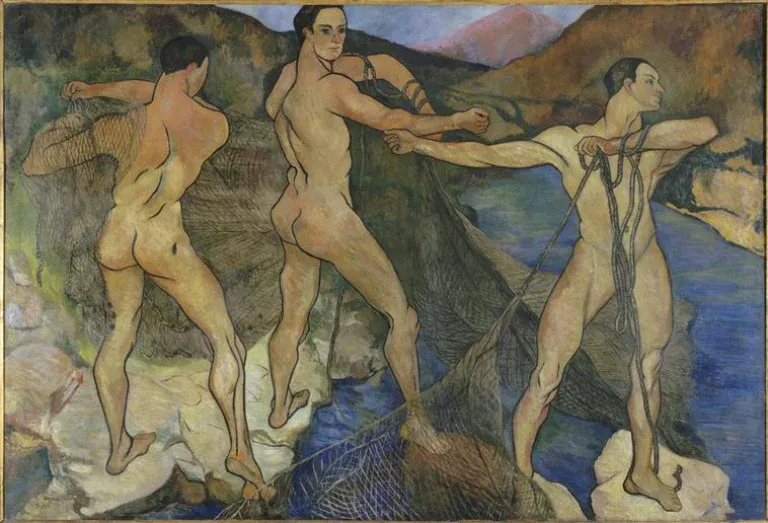

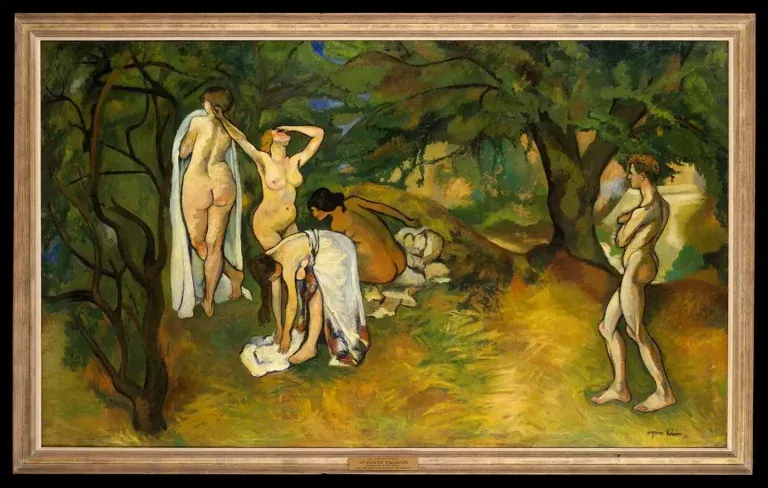

En effet, contrairement à la majorité de ses contemporains masculins, Valadon adopte une approche franche et audacieuse du nu. En tant que femme qui a elle-même posé pour d’autres artistes, elle cherche à représenter le corps sans embellissement, avec un regard authentique et puissant. Son traitement du nu est révolutionnaire : elle dépeint des corps solides, musclés, parfois imparfaits, souvent à contre-courant de l’esthétique traditionnelle de la féminité. Son regard sur la figure féminine ne cherche pas à susciter le désir mais à révéler une vérité humaine, une approche encore rare à son époque.

Dans les années 1900, Valadon se fait remarquer pour son style unique, à la fois figuratif et intense, qui se concentre principalement sur des portraits et des nus, bien qu’elle peigne également des scènes de la vie quotidienne. Loin d’adhérer au symbolisme ou aux mouvements avant-gardistes qui émergent à cette période, elle s’attache à capturer la réalité des corps et des relations humaines. Cette fidélité à une forme d’expression brute et sincère fait d’elle une figure singulière dans le panorama artistique de la Belle Époque.

L’un des éléments distinctifs du style de Suzanne Valadon est son usage audacieux des couleurs. Contrairement aux impressionnistes, qui privilégient des tons pastel et des jeux de lumière, Valadon se tourne vers des couleurs vives, des tons saturés et des contrastes marqués. Elle utilise des couleurs intenses pour accentuer le caractère dramatique de ses compositions, insistant sur les formes et les contours de ses modèles. Cette palette riche, parfois provocante, confère à ses œuvres une atmosphère vibrante et passionnée.

Les œuvres de Valadon témoignent également de son intérêt pour la psychologie des personnages. Elle explore les émotions à travers des expressions et des postures pleines de tension, une approche qui rappelle la peinture expressionniste avant l’heure. Ses nus et portraits capturent souvent un mélange de force et de vulnérabilité, offrant une vision de l’individu qui défie les représentations idéalisées de l’époque. Ses modèles sont des individus entiers, qui échappent aux normes esthétiques imposées et révèlent une profondeur psychologique inédite.

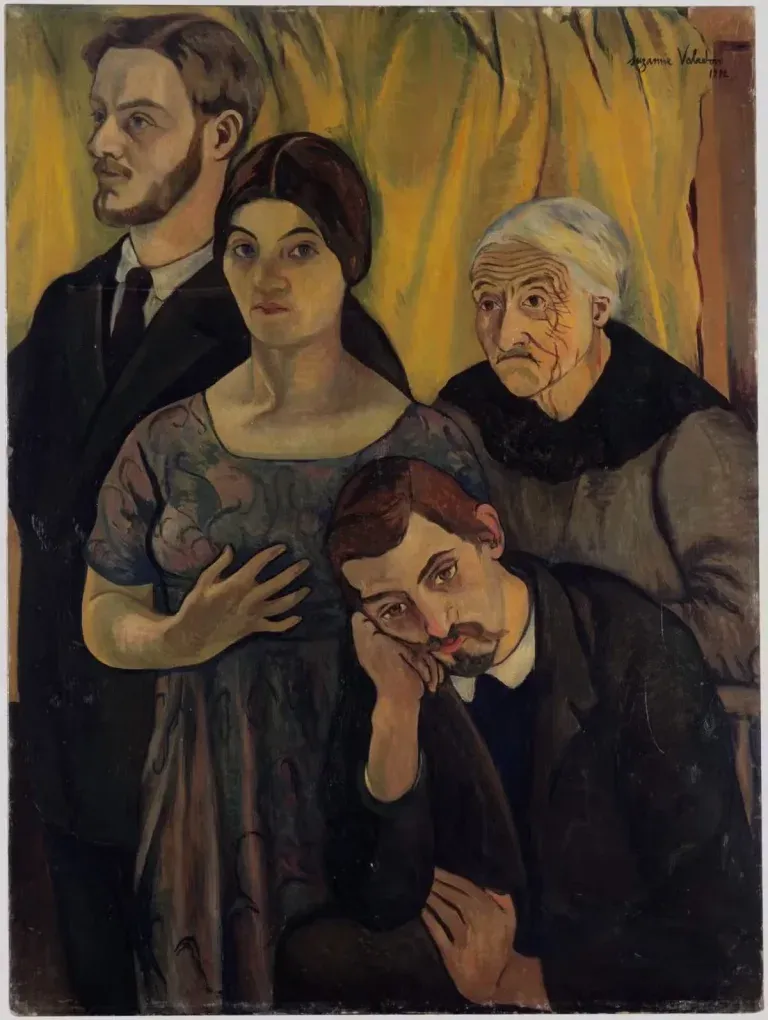

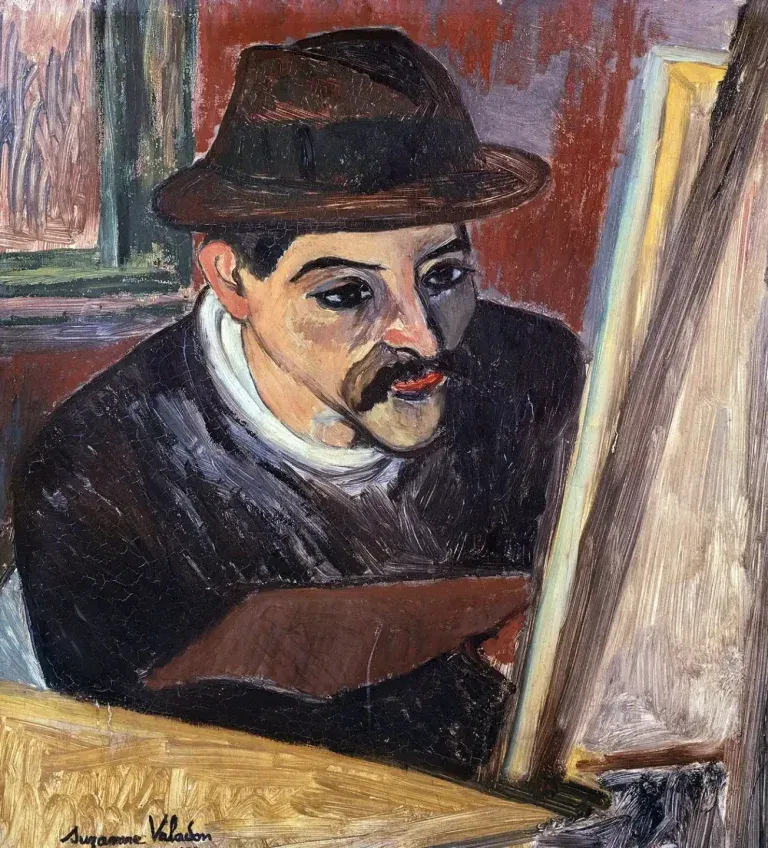

Avec l’évolution de son style, Valadon se tourne vers des thèmes de plus en plus personnels, notamment les scènes familiales et les autoportraits. Elle peint souvent ses proches, dont son fils, Maurice Utrillo, lui-même artiste reconnu, ainsi que son mari André Utter. Ces portraits intimes lui permettent d’explorer des relations complexes et de donner à son art une dimension autobiographique. Valadon, qui a longtemps cherché à se détacher de son rôle de modèle pour devenir une artiste accomplie, trouve dans ces portraits un moyen d’exprimer sa propre identité, ses doutes et ses aspirations.

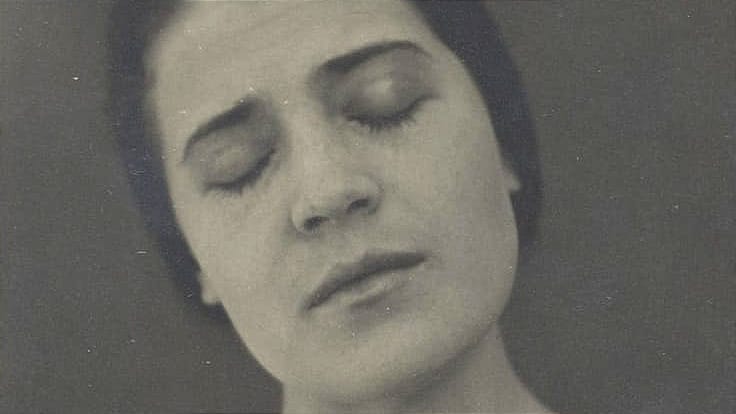

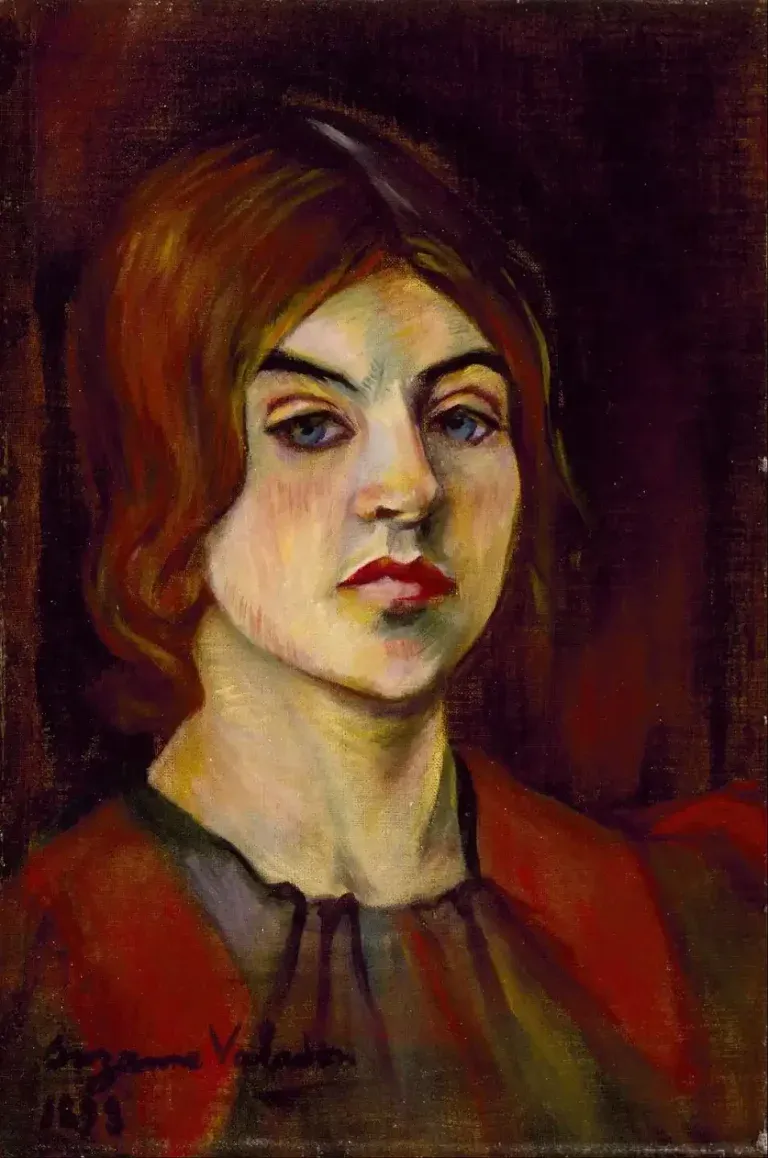

Son célèbre autoportrait de 1927 est l’une de ses œuvres les plus puissantes. Elle se représente avec une force brute et une assurance manifeste, défiant les conventions qui imposent une image de la femme plus douce et délicate. À travers cet autoportrait, Valadon affirme non seulement son statut de femme artiste, mais aussi son refus de se conformer aux attentes de la société patriarcale. En peignant ses propres traits sans embellissement, elle revendique le droit de se représenter telle qu’elle est, en tant qu’individu complexe et indépendant.

Suzanne Valadon, une vision inédite du corps féminin

Suzanne Valadon, s’est distinguée parmi les artistes de la Belle Époque par sa représentation du corps féminin. Autodidacte, ancienne modèle, elle s’est formée dans les ateliers parisiens et a développé une vision puissante, empreinte d’une honnêteté sans fard qui contraste avec la vision idéalisée et objectivante de ses contemporains masculins.

Valadon, qui posait pour des artistes tels que Pierre-Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec et Edgar Degas, connaît intimement le rapport ambigu entre le modèle et le peintre, et elle choisit de représenter les femmes d’une manière inédite, libre de tout désir masculin, mettant en lumière leur individualité et leur complexité. Cette approche radicale et profondément féministe fait de Valadon une pionnière dans l’histoire du nu féminin.

À la fin du XIXe siècle, le nu est un sujet classique, largement dominé par les peintres masculins. Les nus féminins, en particulier, sont souvent conçus pour être agréables à l’œil masculin, idéalisés et stylisés. Les artistes s’efforcent de représenter la sensualité féminine de manière allusive et harmonieuse, gommant les imperfections pour créer des figures éthérées et passives. Pierre-Auguste Renoir, par exemple, peint des femmes aux formes douces, aux peaux lisses et aux expressions rêveuses, telles que dans Les Grandes Baigneuses (1887), où les corps semblent délibérément idéalisés et étrangers à toute réalité physique. Dans l’œuvre de Renoir et d’autres, le nu féminin est avant tout un objet de désir, une figure passive dont l’identité propre est rarement mise en avant.

Henri de Toulouse-Lautrec et Edgar Degas, quant à eux, s’écartent de cette idéalisation dans leur approche du nu féminin, mais leur regard reste détaché, observateur et parfois voyeuriste. Degas, dans des œuvres comme Après le bain (vers 1896), représente des femmes dans des poses intimes, mais elles sont souvent présentées de dos ou en situation de toilette, capturées à leur insu, ce qui instaure une distance entre l’artiste et le modèle. Bien que Degas explore une forme de réalisme brut et quotidien, son regard demeure celui d’un observateur masculin.

Valadon, de par son expérience de modèle et sa sensibilité féminine, renverse les codes de cette époque en adoptant un regard intime et direct sur le corps féminin. Ses nus ne sont ni idéalisés ni objectivés ; ils sont francs, intenses, et présentent une corporalité authentique. Loin de la posture passive et séductrice, ses modèles se montrent souvent dans des attitudes introspectives, voire indifférentes à leur observateur. Pour Valadon, le corps féminin est un espace d’expression de l’individualité et de la complexité psychologique, en rupture avec la représentation de la femme comme simple objet de désir.

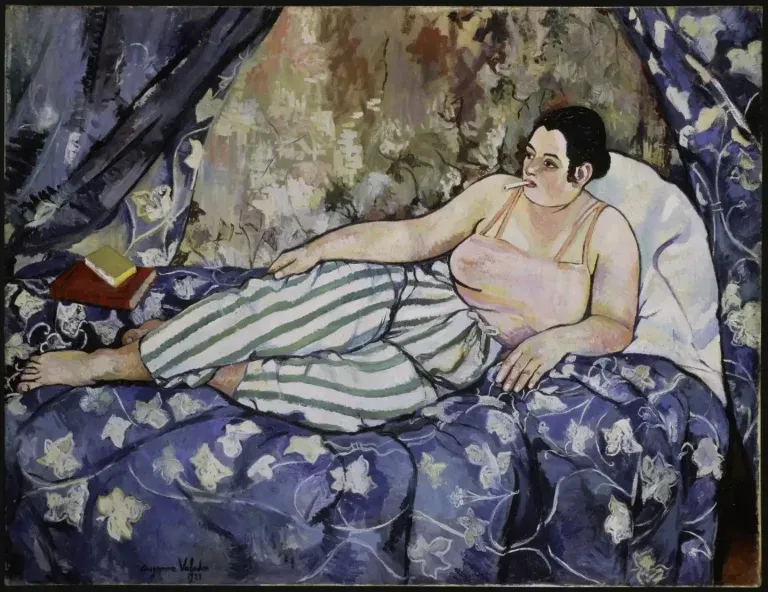

Dans Nu à la draperie bleue (1923), Valadon peint une femme assise, le dos droit, les bras légèrement repliés. La pose est classique, mais le traitement du corps est direct et puissant. La peau est texturée, les courbes sont pleines et affirmées, et le regard du modèle est résolument neutre, sans trace de séduction. Le choix de couleurs vives et de contours prononcés renforce la force de l’image, évoquant un corps réel, tangible, qui ne cherche pas à plaire mais à exister. Contrairement aux œuvres de Degas ou Renoir, l’accent est mis sur la présence de la femme elle-même, son corps prenant toute la place et exprimant une puissance intérieure.

Dans les œuvres de Valadon, le corps féminin devient le centre d’une introspection qui transcende le regard masculin. Les imperfections, les plis de la peau, les muscles tendus, tout est minutieusement représenté, donnant aux femmes un air à la fois puissant et vulnérable. Valadon ne cherche pas à lisser ou adoucir les corps ; elle les accepte dans leur vérité crue et complexe. Elle choisit également de ne pas limiter ses modèles à une seule forme physique : jeunes ou âgées, minces ou plus voluptueuses, les femmes qu’elle peint sont ancrées dans leur réalité propre, dégageant une force singulière.

Dans Nu couché (1928), Valadon met en scène une femme allongée, dont la posture rappelle des œuvres classiques. Mais ici, le regard est dirigé sur le spectateur avec une intensité déconcertante, dans un geste presque de défi. La femme semble consciente de son corps et de son image, mais sans chercher à séduire. L’aspect réaliste, parfois presque brutal de l’œuvre, révèle l’essence de la féminité telle que Valadon la perçoit : à la fois fière et vulnérable, refusant de se plier aux attentes masculines.

L’approche de Suzanne Valadon peut être interprétée comme une forme de féminisme avant l’heure. Contrairement à ses contemporains, elle ne se contente pas de représenter le corps féminin ; elle en fait un vecteur de revendication. Ses nus sont porteurs d’un message profond sur la place des femmes dans l’art et dans la société. En peignant des femmes fortes, conscientes de leur corps et de leur individualité, elle redéfinit la relation entre l’artiste et son modèle. La femme n’est plus un objet passif, mais un sujet actif, à la fois conscient de son existence et indépendant du regard de l’artiste.

Le « féminisme » de Valadon se manifeste également dans ses choix de sujets et de poses. En peignant des scènes de la vie quotidienne ou des autoportraits, elle revendique le droit de la femme à se représenter elle-même et à raconter sa propre histoire. Autoportrait (1927), par exemple, est une œuvre emblématique de cette démarche. Valadon s’y représente sans embellissement, son visage marqué par le temps, ses traits pleins de caractère. Elle choisit de ne pas embellir ses propres traits, s’affirmant ainsi comme une femme et une artiste libre des diktats de l’apparence.

Face aux œuvres des peintres masculins de son époque, le style de Valadon apparaît comme résolument innovant et en rupture. Edgar Degas, son ami et mentor, lui a ouvert la voie vers le réalisme, mais là où Degas capture des moments intimes de la vie des femmes, souvent à leur insu, Valadon choisit de montrer des femmes pleinement conscientes de leur corps et de leur présence. Le regard de Degas reste celui de l’homme qui observe ; celui de Valadon est celui de la femme qui ressent.

Toulouse-Lautrec, quant à lui, explore également des scènes de la vie féminine, notamment dans ses portraits de prostituées et de danseuses de cabaret. Mais son approche reste empreinte de fascination et d’exotisme, un regard extérieur et parfois clinique. Valadon, elle, ne cherche ni à glamouriser ni à dépeindre des archétypes féminins ; elle privilégie l’authenticité et montre ses modèles tels qu’ils sont. Dans ce sens, elle s’affirme comme une figure pionnière, inscrivant son travail dans une perspective féministe qui ne trouve d’équivalent dans l’art de cette époque.

Les années 1920 marquent une période prolifique pour Valadon, qui continue de peindre des nus audacieux, confirmant son approche résolument personnelle. Dans Femme au miroir (1932), Valadon capture une femme en train de se regarder, mais loin de l’image de Narcisse, ce geste introspectif devient une exploration de soi. Le miroir, ici, n’est pas un objet de vanité mais un symbole de réflexion intérieure. La femme se regarde avec une curiosité presque solennelle, une scène intimiste et puissante.

Suzanne Valadon et les miroirs

Le miroir, reflet d’une introspection féminine

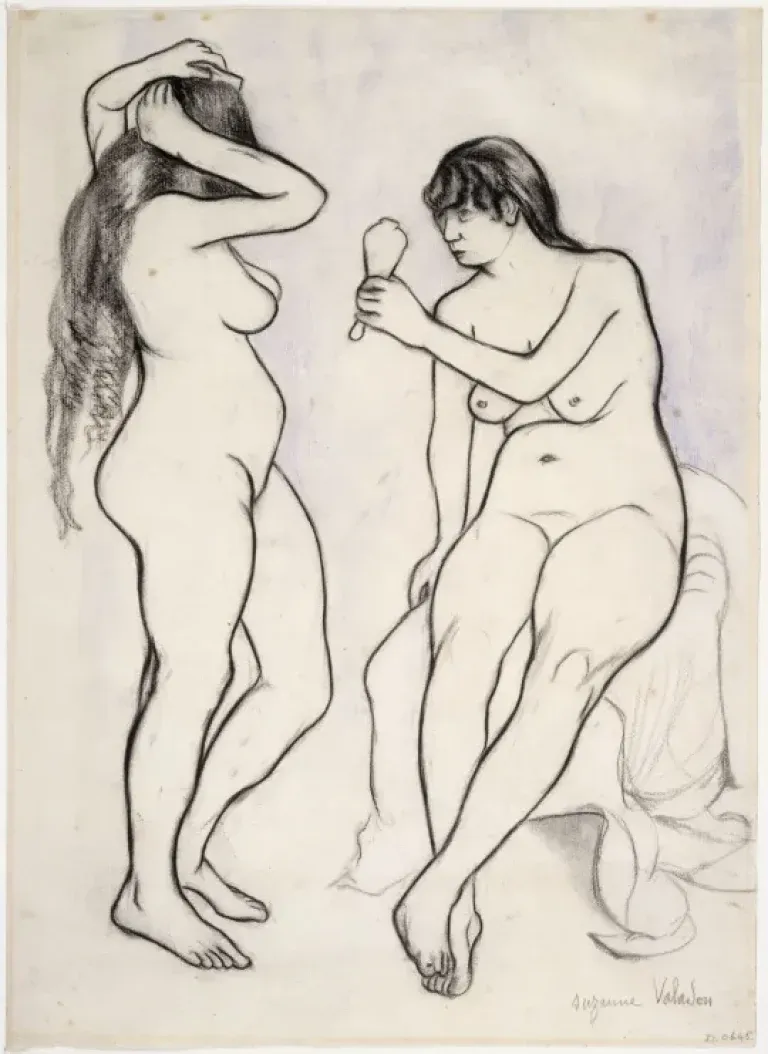

Dans l’œuvre de Suzanne Valadon (1865-1938), le miroir occupe une place symbolique et visuelle essentielle, souvent utilisé pour questionner la représentation de soi et l’identité féminine. Autodidacte et femme d’une grande indépendance dans un milieu artistique dominé par les hommes, Valadon intègre le miroir dans ses œuvres comme un moyen d’explorer non seulement l’image de la femme, mais aussi la perception d’elle-même en tant qu’individu autonome et sujet artistique. Le miroir devient ainsi un instrument de réflexion, non pas pour des effets de beauté ou de vanité, mais pour une introspection psychologique et une réappropriation du corps. Cet article analyse la place du miroir dans l’œuvre de Valadon, son symbolisme et la manière dont elle utilise cet objet pour interroger la place de la femme dans l’art.

Le miroir comme outil d’introspection et de revendication

Contrairement à de nombreux artistes masculins de son époque, Valadon ne présente pas le miroir comme un simple accessoire servant à refléter la beauté ou à attirer le regard du spectateur. Dans ses œuvres, le miroir devient un instrument de connaissance de soi et un espace d’intimité. Valadon utilise le miroir pour montrer des femmes plongées dans la réflexion, dans des scènes d’introspection où elles se regardent sans se soucier de la présence d’un observateur. Par ce choix, elle introduit une rupture avec la tradition académique où les femmes sont souvent représentées en miroir pour satisfaire le regard masculin.

L’une des œuvres emblématiques de cet usage du miroir est Femme au miroir (vers 1932). Ici, Valadon représente une femme face à son reflet, mais loin d’adopter une posture séduisante ou passive. La femme se regarde avec intensité et curiosité, comme si elle se découvrait pour la première fois. Ce miroir n’est pas un accessoire décoratif, mais un espace où la femme peut contempler et analyser son identité, loin des injonctions de séduction. Cette utilisation du miroir fait de l’acte de se regarder un acte de revendication personnelle et artistique, où la femme reprend possession de son corps et de son image.

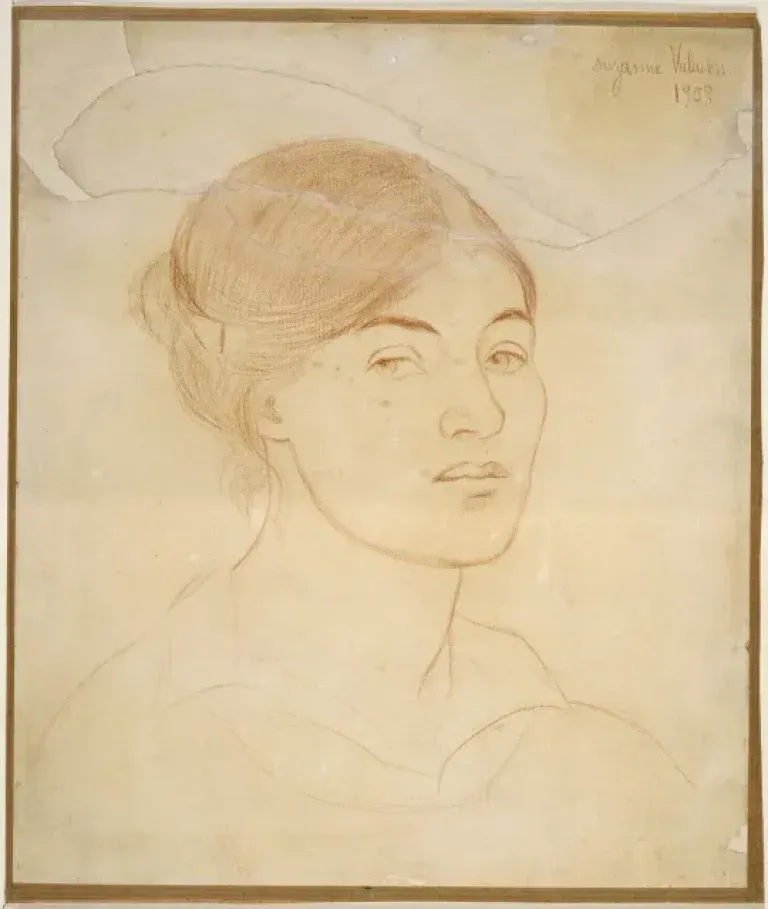

Suzanne Valadon est l’une des premières femmes artistes à utiliser le miroir pour se représenter elle-même dans ses autoportraits, un acte audacieux dans un monde artistique encore dominé par des représentations masculines de la féminité. À travers le miroir, elle se place dans la position d’observatrice et de sujet, contrôlant son image et la manière dont elle est perçue. Valadon utilise l’autoportrait non seulement pour affirmer son identité artistique, mais aussi pour revendiquer son droit à se représenter elle-même sans embellissement, sans masque.

Dans son célèbre Autoportrait (1927), Valadon se montre avec un regard résolu, des traits marqués par l’âge et un visage sérieux. Elle se représente avec réalisme, sans chercher à adoucir ses traits ou à flatter le regard. Ce portrait, bien qu’il ne contienne pas de miroir visible, est en lui-même un acte de réflexion, un miroir psychologique où elle dévoile ses émotions et son identité intérieure. L’autoportrait devient un miroir de son âme, révélant une femme consciente de sa place et de sa complexité, loin des idéalisations imposées par la société.

L’usage du miroir chez Valadon s’oppose aux représentations académiques où la femme se regarde souvent pour le plaisir du spectateur. Les maîtres classiques et les contemporains masculins de Valadon, comme Pierre-Auguste Renoir ou Edgar Degas, représentent souvent des femmes en train de se contempler dans un miroir pour suggérer la beauté et la sensualité. Ces scènes impliquent un regard extérieur masculin, transformant la femme en objet de contemplation.

Valadon, en revanche, déjoue ce regard masculin. Les femmes dans ses œuvres ne sont pas des objets de désir mais des sujets actifs, qui se regardent sans se soucier du regard extérieur. Dans La Toilette (1909), Valadon peint une femme nue, les yeux baissés, qui se prépare sans aucune allusion à une quelconque séduction. Le miroir dans cette scène devient un espace d’intimité, où la femme, loin de chercher à être vue, s’observe et s’affirme pour elle-même. Ce tableau exprime la liberté de Valadon face aux conventions : elle utilise le miroir pour montrer une femme consciente de son corps et de sa propre existence, indépendamment du regard masculin.

La manière dont Valadon utilise le miroir peut être perçue comme une démarche féministe, en ce sens qu’elle redéfinit le regard féminin dans l’art. Plutôt que d’être un simple reflet ou un objet de narcissisme, le miroir devient un instrument d’empowerment, un moyen pour la femme de se regarder et de se connaître. Par son usage du miroir, Valadon libère la femme de son rôle d’objet de désir pour la réintroduire dans une perspective d’individualité et d’introspection.

Cette démarche se distingue de celle de nombreux artistes masculins de son temps, qui voient le miroir comme une extension du regard extérieur. Chez Valadon, les femmes se regardent elles-mêmes, parfois dans des poses qui révèlent des détails physiques intimes, mais elles le font pour se voir et non pour être vues. En cela, Valadon anticipe des réflexions féministes sur la représentation du corps féminin, en offrant à ses modèles la possibilité de se réapproprier leur image.

Le traitement du miroir dans l’œuvre de Valadon contraste avec celui de ses contemporains, qui se concentrent sur la beauté et l’esthétique pour plaire au public. Par exemple, Edgar Degas, qui admire et soutient Valadon, représente souvent des femmes avec des miroirs, mais son approche reste celle d’un observateur masculin. Dans ses œuvres, comme La Femme à la toilette, les modèles sont capturés dans des moments d’intimité, mais l’attention est portée sur leur apparence, le miroir servant à embellir la scène. Degas s’intéresse à l’esthétique du corps féminin, mais le regard demeure celui d’un spectateur.

Chez Valadon, le miroir est davantage un moyen de révéler des aspects psychologiques, un outil de confrontation avec soi-même. Dans cette perspective, elle préfigure des artistes du XXe siècle comme Frida Kahlo, qui utilisent également le miroir pour explorer leur identité et leur féminité, se détachant des normes de beauté pour dévoiler des réalités intérieures. Kahlo, qui peint de nombreux autoportraits avec des miroirs, s’inscrit dans cette même démarche d’auto-analyse et de revendication de l’image de soi, poursuivant ainsi l’héritage de Valadon.

Suzanne Valadon et la représentation du milieu familial

Dans un monde artistique souvent dominé par une idéalisation de la vie familiale, Suzanne Valadon adopte une approche directe et réaliste. Contrairement aux représentations bourgeoises de la famille idéalisée, ses œuvres dépeignent les émotions brutes et les réalités du quotidien, avec leurs moments de douceur comme leurs difficultés. Valadon est particulièrement attachée à la représentation de son fils, Maurice Utrillo, né hors mariage en 1883, alors qu’elle n’avait que dix-huit ans. Élevé dans un environnement instable et marqué par les difficultés de santé mentale et d’alcoolisme, Maurice devient un sujet central de ses œuvres. Valadon le représente avec une tendresse sincère, tout en abordant les défis de cette relation mère-fils.

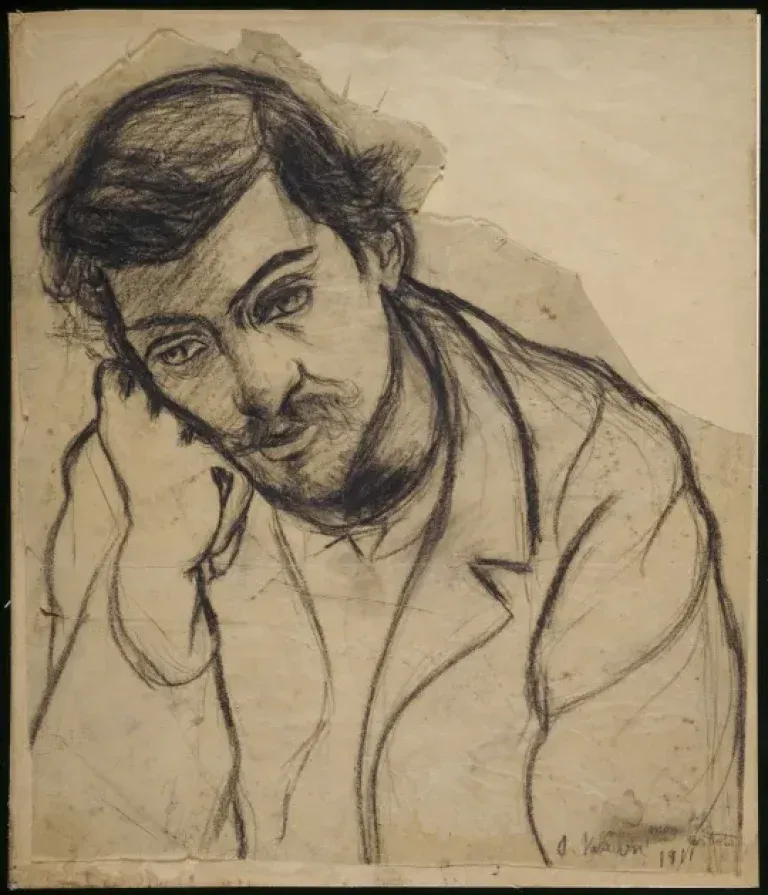

L’une de ses œuvres les plus marquantes, Portrait de Maurice Utrillo (1921), dévoile un Maurice introspectif, plongé dans ses pensées, le regard lointain. Ce tableau ne cherche pas à embellir ou à masquer les traits de son fils ; il révèle, au contraire, la fragilité et l’intensité émotionnelle de ce dernier. La mère et l’artiste se confondent ici, témoignant d’un attachement profond, mais aussi d’une lucidité face aux difficultés que traverse son fils.

Les tensions et la passion : la famille comme sujet d’intensité émotionnelle

La relation de Valadon avec son fils Maurice Utrillo est empreinte d’une profonde complexité. La mère aimante se double d’une figure parfois autoritaire, soucieuse de discipliner un fils aux prises avec des troubles psychologiques. Loin des représentations idéalisées de la maternité, Valadon montre les aspects ambivalents de cette relation, faits d’amour et d’inquiétude. La peinture devient alors un moyen de capturer les nuances émotionnelles de leur lien, oscillant entre proximité et distance.

Dans La Famille Utter (1927), Valadon représente elle-même, Maurice et André Utter, son second mari. Ce tableau est un témoignage poignant de la vie domestique, dépeignant les trois membres dans un espace clos et intime. Utter, Maurice et Valadon y sont tous présents, mais chacun semble isolé, absorbé dans ses propres pensées, évoquant la complexité de la coexistence de trois personnalités intenses. La scène montre non seulement la solidité du lien familial, mais aussi la tension sous-jacente qui habite cette famille atypique. Par cette composition, Valadon transmet l’idée que la famille, loin d’être un havre de paix, est un lieu de confrontations et de liens indéfectibles.

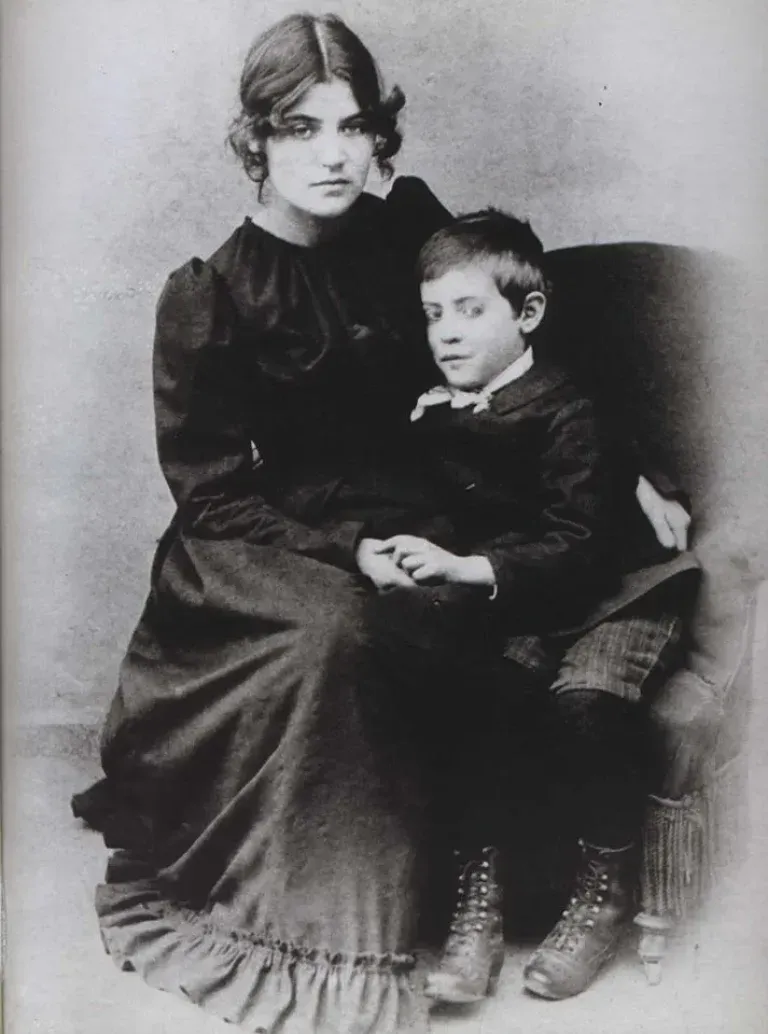

Suzanne Valadon et Maurice Utrillo

Suzanne Valadon donne naissance à Maurice en 1883, alors qu’elle n’a que dix-huit ans. Le père de Maurice reste inconnu, et Valadon élève son fils seule, épaulée par sa mère, Madeleine Valadon, qui aide à prendre soin de l’enfant. Dès sa naissance, Maurice devient la priorité de Suzanne, et leur relation s’enracine dans une dépendance mutuelle qui marquera leurs vies.

Enfant fragile et souvent malade, Maurice est choyé par sa mère, bien que leur vie soit instable et marquée par les difficultés financières. Suzanne, qui travaille comme modèle pour des artistes tels que Renoir, Toulouse-Lautrec, et Degas, se démène pour subvenir à leurs besoins. Le jeune Maurice grandit dans cet univers artistique, entouré de créateurs et d’intellectuels, bien que la précarité et les absences fréquentes de sa mère en raison de ses engagements professionnels affectent sa jeunesse.

Maurice Utrillo est un adolescent rebelle et fragile, qui souffre de problèmes de santé mentale précoces. À l’âge de dix-huit ans, il commence à manifester des symptômes de psychose et à lutter contre l’alcoolisme, un fléau qui le suivra toute sa vie. Suzanne, consciente de la fragilité de son fils, cherche des moyens de l’aider et de l’occuper. C’est ainsi qu’elle l’encourage à peindre, espérant que l’art puisse lui offrir une forme de stabilité et un exutoire à ses tourments intérieurs.

La peinture devient rapidement une activité thérapeutique pour Maurice. Inspiré par les paysages de Montmartre, qu’il connaît intimement, il commence à produire des œuvres qui reflètent une vision mélancolique et teintée de mystère de son quartier. En tant que mère et mentor, Suzanne joue un rôle essentiel dans les débuts de la carrière artistique de son fils. Bien qu’autodidacte elle-même, elle lui apprend les bases du dessin et l’encourage à poursuivre ses explorations créatives. Ce soutien maternel se révèle crucial pour Maurice, qui développe un style propre, caractérisé par des lignes rigides et des couleurs ternes, souvent en blanc et gris, dans une approche quasi monochromatique.

Bien que Suzanne Valadon et Maurice Utrillo soient tous deux ancrés dans la scène artistique de Montmartre, leurs styles diffèrent radicalement. Valadon est connue pour son traitement audacieux et réaliste du corps humain, souvent par des nus féminins intenses et des portraits empreints de psychologisme. Ses œuvres, comme Nu à la draperie bleue (1923), se caractérisent par une palette vive, des contours prononcés et une honnêteté sans concession. Valadon cherche à capturer la vérité et la complexité de ses modèles, avec une intensité qui défie les conventions académiques.

Utrillo, de son côté, développe un style singulier centré sur les paysages urbains, principalement des rues de Montmartre. Ses toiles, souvent monochromes, incarnent une vision de Paris empreinte de mélancolie, une atmosphère grise et rêveuse qui contraste avec la palette audacieuse de sa mère. Des œuvres comme La rue Saint-Rustique à Montmartre (1910) et L’église de Montmagny (1914) montrent son goût pour l’architecture et les scènes dépouillées, capturant une ambiance presque fantomatique. Les rues désertes et les bâtiments austères qu’il représente semblent refléter son propre mal-être et son isolement intérieur. À travers ces paysages, Maurice exprime une forme de solitude et d’introspection, tandis que Valadon, dans ses portraits et nus, explore la complexité émotionnelle des individus.

La relation entre Suzanne et Maurice est profondément marquée par la dépendance émotionnelle et les défis personnels. Suzanne, toujours préoccupée par la santé de son fils, lui consacre une grande partie de sa vie, oscillant entre la responsabilité maternelle et la poursuite de sa propre carrière artistique. Les problèmes d’alcoolisme de Maurice, qui empirent avec le temps, plongent Suzanne dans un dilemme constant entre protection et désarroi.

Dans les moments les plus sombres, elle prend des mesures drastiques pour essayer de le sauver de ses démons, allant jusqu’à le faire interner dans plusieurs cliniques pour soigner son addiction. Maurice se soumet à ces traitements, mais ses problèmes persistent, et sa mère reste une figure centrale de son soutien émotionnel. Suzanne elle-même est une femme aux passions intenses, vivant une relation tumultueuse avec le peintre André Utter, qui deviendra son second mari et qui jouera également un rôle protecteur auprès de Maurice.

Suzanne Valadon ne se contente pas de jouer un rôle maternel auprès de Maurice ; elle agit également comme une sorte de mentor artistique. Dans un monde où Maurice se sent souvent incompris et rejeté, elle croit en son talent et le pousse à exposer ses œuvres. Elle le met en contact avec des galeristes et l’introduit dans des cercles artistiques où il peut trouver reconnaissance et respect. En 1928, une rétrospective est organisée pour honorer le travail de Maurice, confirmant son succès et sa place dans le monde de l’art.

Le succès artistique d’Utrillo apporte un certain soulagement à Valadon, bien qu’elle reste hantée par les faiblesses de son fils. À cette époque, elle-même bénéficie de la reconnaissance de son talent, exposant ses œuvres aux côtés des plus grands et devenant une figure respectée. Les expositions conjointes de Valadon et Utrillo dans les galeries parisiennes renforcent leur notoriété, et leur tandem attire l’attention des critiques et des collectionneurs. Ce succès conjoint symbolise leur ascension dans le monde artistique, malgré les épreuves personnelles.

Au fil des années, Suzanne Valadon et Maurice Utrillo deviennent des figures incontournables de la scène artistique française, chacun avec une voix unique et singulière. Loin de se contenter d’être « le fils de » ou « la mère de », ils parviennent à s’affirmer individuellement tout en restant inséparables dans l’imaginaire collectif. Valadon est célébrée pour sa représentation audacieuse de la féminité, tandis qu’Utrillo devient l’un des principaux peintres de paysages urbains, développant son propre style expressionniste et reconnaissable.

Suzanne Valadon : la reconnaissance d’une artiste en son temps

Dans les premières années de sa carrière, Suzanne Valadon bénéficie du soutien essentiel de son ami et mentor Edgar Degas. Impressionné par son talent et sa détermination, Degas l’encourage à exposer et à persévérer dans son art. Son appui permet à Valadon d’obtenir une première reconnaissance dans le cercle restreint des artistes parisiens, où elle se fait connaître pour ses dessins et ses œuvres d’une grande franchise. Degas introduit Valadon auprès de marchands d’art et de collectionneurs, lui ouvrant des portes importantes pour la suite de sa carrière.

En 1894, Valadon est admise à la Société Nationale des Beaux-Arts, devenant ainsi la première femme peintre autodidacte à y être admise. Cette reconnaissance est un tournant pour l’artiste, qui commence à se faire un nom et à attirer l’attention des critiques et amateurs d’art. À cette époque, elle participe à des expositions collectives, où elle expose aux côtés d’autres peintres modernes et impressionnistes, gagnant ainsi en visibilité et en notoriété. Cette reconnaissance de la part de la Société Nationale des Beaux-Arts marque le début de sa carrière officielle, et les critiques commencent à remarquer l’originalité et la puissance de ses œuvres.

Valadon participe à de nombreuses expositions collectives tout au long de sa carrière, où elle se démarque par son style unique et sa capacité à capturer la réalité de la figure humaine. Elle expose au Salon des Indépendants, une institution connue pour accueillir les artistes d’avant-garde et où les œuvres sont présentées sans jugement préalable. Le Salon des Indépendants devient un tremplin pour Valadon, qui y expose régulièrement et y rencontre de nombreux artistes influents, renforçant ainsi sa place dans le milieu artistique parisien.

Valadon expose également au Salon d’Automne, une autre institution ouverte aux avant-gardes de l’époque, qui devient rapidement un lieu de rencontre incontournable pour les artistes modernistes. Ses œuvres y sont remarquées pour leur intensité et leur réalisme, marquant un contraste avec les œuvres impressionnistes et post-impressionnistes exposées autour d’elles. Grâce à ces expositions collectives, Valadon acquiert une visibilité croissante, lui permettant d’établir sa réputation en tant que peintre singulière et audacieuse. Les critiques d’art soulignent son approche réaliste, voire provocante, de la figure humaine, et elle devient peu à peu une figure incontournable de la scène artistique parisienne.

La première exposition personnelle de Suzanne Valadon a lieu en 1915, un événement marquant pour une femme artiste de son époque. Organisée par la Galerie Bernheim-Jeune, cette exposition est une étape clé dans sa carrière, car elle permet de présenter l’étendue de son travail et de mettre en lumière son talent unique. La Galerie Bernheim-Jeune, l’une des galeries les plus influentes de Paris, représente des artistes modernistes et soutient activement les avant-gardes. La décision de Bernheim-Jeune de donner une place à Valadon montre l’estime et la confiance accordées à son art, et cette exposition personnelle lui permet de gagner une reconnaissance encore plus large.

En 1920, Valadon organise une autre exposition personnelle importante, cette fois à la Galerie Berthe Weill, autre galerie de renom de l’époque. Berthe Weill, galeriste connue pour son soutien aux artistes modernes et aux femmes peintres, joue un rôle crucial dans la reconnaissance de Valadon. Cette exposition permet à l’artiste de se faire connaître d’un public plus large et d’attirer l’attention de critiques influents et de collectionneurs internationaux. Weill, qui a déjà soutenu des artistes comme Amedeo Modigliani et Pablo Picasso, devient une alliée précieuse pour Valadon. La galerie de Weill devient un lieu de rencontre pour les amateurs d’art moderne, et Valadon bénéficie de cette visibilité.

En 1923, Valadon connaît une consécration avec une rétrospective de son travail à la Galerie Bernheim-Jeune. Cet événement majeur dans sa carrière attire l’attention de la critique et du public, qui découvre l’ampleur de son talent et la diversité de ses sujets, de ses portraits et autoportraits aux nus féminins et scènes de la vie quotidienne. Cette rétrospective marque un tournant dans sa reconnaissance, confirmant son statut d’artiste accomplie et consolidant sa place dans le monde de l’art moderne.

Suzanne Valadon bénéficie du soutien de collectionneurs influents, qui contribuent à sa reconnaissance et à la diffusion de son œuvre. Parmi eux, le collectionneur Paul Guillaume, qui est également galeriste et figure influente de la scène artistique, acquiert plusieurs de ses œuvres. Guillaume, connu pour son soutien aux artistes modernes et son rôle de mécène pour des figures telles qu’Amedeo Modigliani et Fernand Léger, devient un allié de Valadon, l’aidant à étendre son influence et à faire connaître son art en France et à l’international.

De plus, Valadon attire l’attention de la collectionneuse Gertrude Stein, figure centrale de la scène artistique parisienne et mécène de nombreux artistes modernes. Bien que leur relation ne soit pas aussi documentée que celle de Stein avec Picasso ou Matisse, l’intérêt de Stein pour Valadon témoigne de l’attrait de son œuvre auprès des avant-gardes intellectuelles. Stein, qui joue un rôle déterminant dans la diffusion de l’art moderne aux États-Unis, contribue à faire connaître Valadon auprès d’un public plus large et à asseoir sa réputation au-delà des frontières françaises.

Une reconnaissance internationale et un héritage durable

Au cours des années 1920 et 1930, Suzanne Valadon acquiert une renommée qui dépasse les cercles parisiens. Son œuvre est présentée dans des galeries en dehors de la France, notamment en Allemagne, où l’art moderne est en pleine expansion. Grâce aux efforts de ses galeristes et collectionneurs, Valadon devient une figure respectée dans le milieu artistique européen, et ses œuvres commencent à figurer dans des collections privées et publiques de renom. Cette reconnaissance internationale contribue à consolider son statut de pionnière et à inscrire son œuvre dans le patrimoine artistique du XXe siècle.

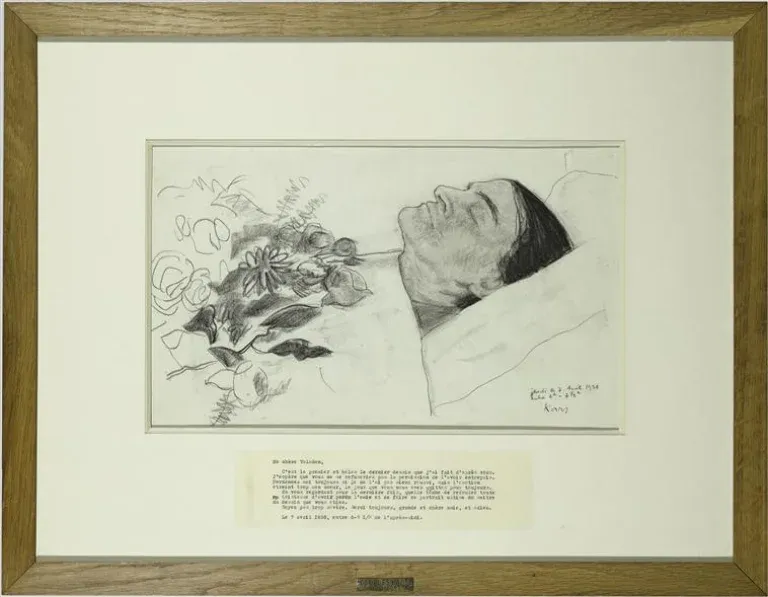

À la fin de sa vie, Valadon jouit d’une reconnaissance institutionnelle et publique rare pour une femme artiste de son époque. Elle continue à exposer régulièrement, et ses œuvres suscitent l’intérêt des critiques et des collectionneurs, qui louent la puissance et l’authenticité de sa vision artistique. En 1937, un an avant sa mort, Valadon est célébrée pour son apport à l’art moderne lors de l’Exposition internationale des arts et techniques de Paris, où plusieurs de ses œuvres sont exposées, confirmant ainsi sa place au sein du panthéon des artistes modernes.

Oubli et redécouverte de Suzanne Valadon

Après avoir acquis une certaine reconnaissance de son vivant, Suzanne Valadon tombe progressivement dans l’oubli. Plusieurs facteurs contribuent à cette mise à l’écart, dont les préjugés envers les femmes artistes et la centralité de son fils, Maurice Utrillo, dans le monde de l’art. Bien que Valadon ait été une pionnière, l’histoire de l’art a longtemps mis en avant les figures masculines de son entourage, comme Degas ou Utrillo, et minimisé sa contribution en tant qu’artiste indépendante.

L’art de Valadon, centré sur une vision réaliste et franche du corps féminin, était en avance sur son temps, voire inconfortable pour les conventions de l’époque. Après sa mort, alors que les mouvements artistiques évoluent vers des styles abstraits, l’œuvre figurative de Valadon, axée sur des portraits et des nus réalistes, est perçue comme moins en phase avec les nouvelles tendances modernistes.

La fin du XXe siècle et le début du XXIe voient un regain d’intérêt pour les femmes artistes oubliées ou marginalisées. Dans les années 1980 et 1990, les historiens de l’art commencent à réévaluer la place de Valadon, marquant le début d’une véritable redécouverte de son œuvre. Cette réévaluation s’inscrit dans un contexte de réhabilitation des artistes féminines, dont les contributions avaient souvent été ignorées dans l’histoire de l’art.

Des institutions comme le Centre Pompidou, le Metropolitan Museum of Art et le Musée d’Orsay organisent des expositions rétrospectives, qui replacent Suzanne Valadon dans le panorama de l’art moderne. Ces expositions dévoilent au public un travail audacieux, où le réalisme psychologique des modèles et l’approche brute du nu apparaissent comme des aspects novateurs et audacieux pour l’époque.

La redécouverte de Valadon s’accompagne d’une valorisation de ses œuvres sur le marché de l’art. Ses toiles, en particulier ses nus féminins et ses portraits, attirent de plus en plus de collectionneurs et atteignent des prix significatifs lors des ventes aux enchères. Ce regain d’intérêt est aussi alimenté par un changement de regard sur son art, désormais considéré comme un symbole de la lutte pour l’indépendance des femmes et leur place dans le monde de l’art.

Aujourd’hui, Suzanne Valadon est célébrée comme une pionnière de la représentation féminine dans l’art.

Faqs Suzanne Valadon (anecdotes et petits rappels) :

Lire la suite de l'article ?

S'abonner gratuitement pour accéder au contenu freemium ou se connecter.

Accès Freemium