La Villa Malaparte à Capri, architecture et cinéma

La Villa Malaparte se dresse sur un promontoire rocheux de Capri. Elle incarne une architecture radicale face à la Méditerranée. Adalberto Libera dessine cette maison rouge pour l'écrivain Curzio Malaparte. Le Mépris de Godard la révèle au cinéma en 1963. Lumière, pierre et mer s'y rencontrent.

La Villa Malaparte et le Capo Massullo : Une rencontre avec l'élémentaire

La lumière sur le Capo Massullo possède cette qualité particulière qui suspend le temps. C'est une lumière qui ne ressemble à aucune autre en Méditerranée, trop blanche pour être simplement italienne, trop violente pour être grecque. Lorsque Curzio Malaparte découvre ce site en 1936, un éperon rocheux qui plonge dans la mer comme la proue d'un navire fossilisé, il comprend immédiatement que seule une architecture radicale pourra dialoguer avec cette géographie hostile. Les touristes qui débarquent à Capri cherchent les jardins parfumés et les ruelles charmantes. Malaparte, lui, veut le lieu où l'Europe finit, où la civilisation bute contre l'élémentaire.

Curzio Malaparte et l'acquisition du terrain

L'écrivain obtient le terrain grâce à Galeazzo Ciano, ministre du régime fasciste et gendre de Mussolini. L'amitié entre ces deux hommes dit quelque chose de cette époque où les compromissions se négociaient dans les salons, où l'intelligence se mêlait au pouvoir sans que personne ne semble vraiment s'interroger sur les conséquences. Malaparte n'est pas un homme simple. Journaliste, romancier, opportuniste, antifasciste puis fasciste puis communiste, il traverse le siècle avec cette désinvolture inquiétante des esprits brillants qui croient pouvoir jouer avec l'histoire. En 1937, quand débutent les premiers plans de sa villa, l'Europe glisse déjà vers le gouffre, mais sur l'île de Capri, on continue de croire qu'il suffit de bâtir haut pour échapper au désastre.

La construction de la Villa Malaparte : Entre modernisme et démesure

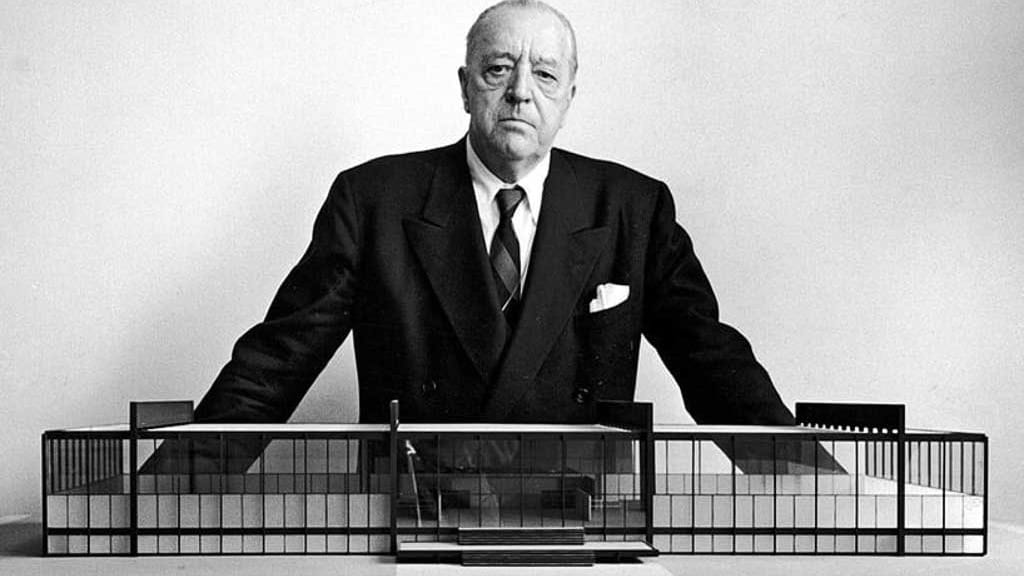

Le projet architectural d'Adalberto Libera

Malaparte contacte l'architecte Adalberto Libera avec une exigence précise : une maison comme lui. Pas de colonnes romanesques, pas d'arcs, pas de fenêtres ogivales, aucun de ces mariages hybrides entre styles mauresques, romans, gothiques ou sécessionistes qui prolifèrent ailleurs en Italie. Il veut du moderne, du pur, du tranchant. Libera esquisse en 1938 les premiers plans sans même effectuer de relevé topographique du site. L'édifice prévu mesure vingt-huit mètres sur six mètres six. C'est une erreur de calcul, ou plutôt une méconnaissance de la démesure de celui qui commande. Malaparte ne veut pas une maison. Il veut un manifeste de pierre rouge posé sur le dos d'un monstre préhistorique.

La rupture avec Libera et la reprise du chantier

Les relations se détériorent rapidement entre l'architecte et son client. Marida Talamona le note avec une sobriété qui dit tout : les rapports avaient dégénéré à tel point que l'architecte cherchait déjà à se dégager de la commission. Malaparte rejette le schéma initial qu'il juge trop rationaliste, trop linéaire, trop proche d'un bunker ou d'une prison. L'esprit méditerranéen lui semble absent. On imagine les discussions qui tournent au vinaigre, les dessins froissés, les silences pesants. Libera ne servira finalement qu'à obtenir le permis de construire. Malaparte le congédie et reprend le projet avec un maçon local nommé Adolfo Amitrano.

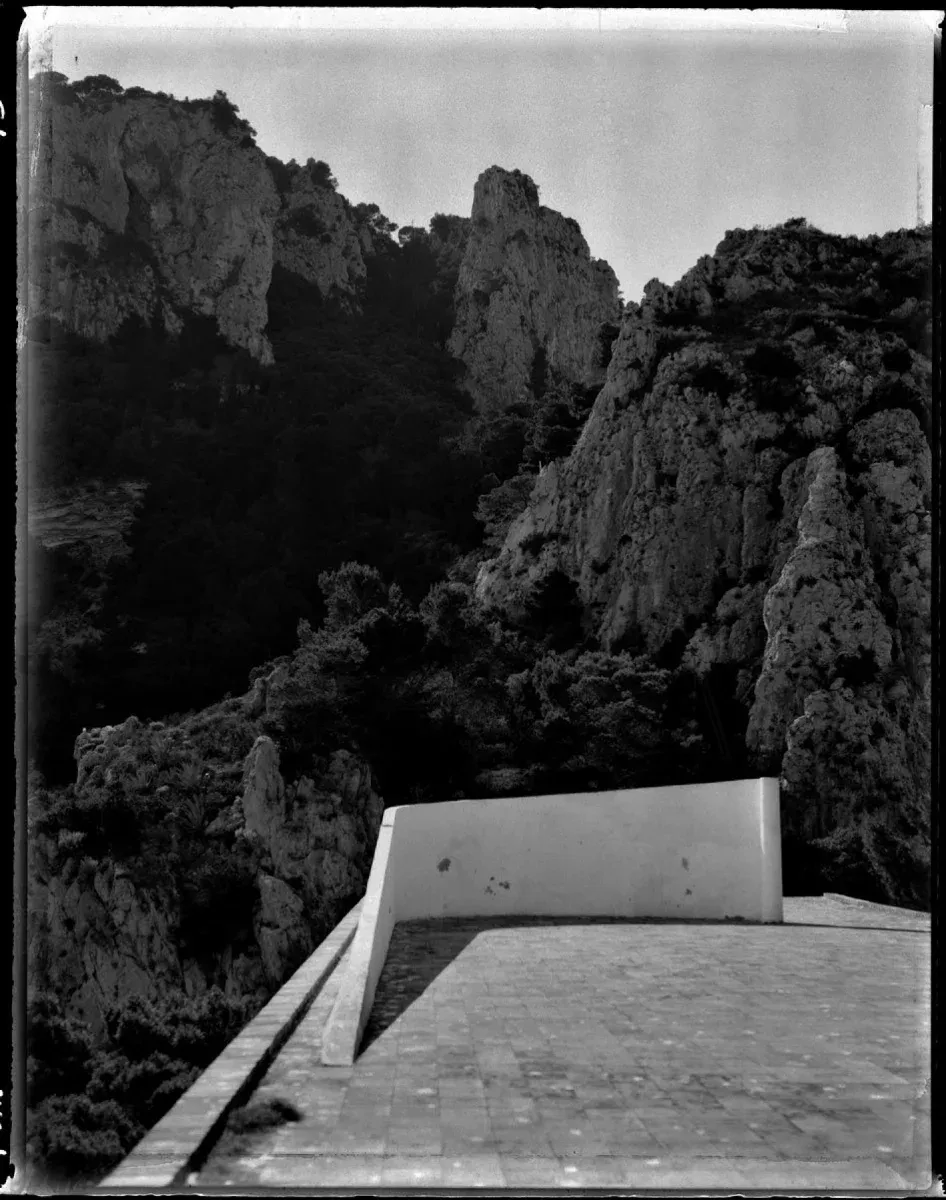

L'édification d'un théâtre grec face à la mer

Les travaux s'étendent de 1938 à 1940, peut-être jusqu'en 1942 selon les sources. La villa finale mesure cinquante-quatre mètres de longueur sur dix de largeur, presque le double des dimensions initialement prévues par Libera. Malaparte fait et défait plus de dix fois un mur pour parvenir à la perfection d'un théâtre grec où la nature fait partie de la représentation. La balustrade prévue sur le toit-solarium finit par disparaître.

L'aspect pratique s'efface devant la vision.

Ce qui émerge sur le promontoire ressemble moins à une habitation qu'à un autel païen, une scène vide qui attend ses acteurs. Les murs de brique rouge sang, l'escalier monumental qui grimpe vers le ciel, la terrasse nue exposée au vent et au soleil créent une sensation de vertige sculptural. C'est brutal et élégant, fermé et ouvert, archaïque et moderne. Un paradoxe de pierre qui ressemble effectivement à son créateur.

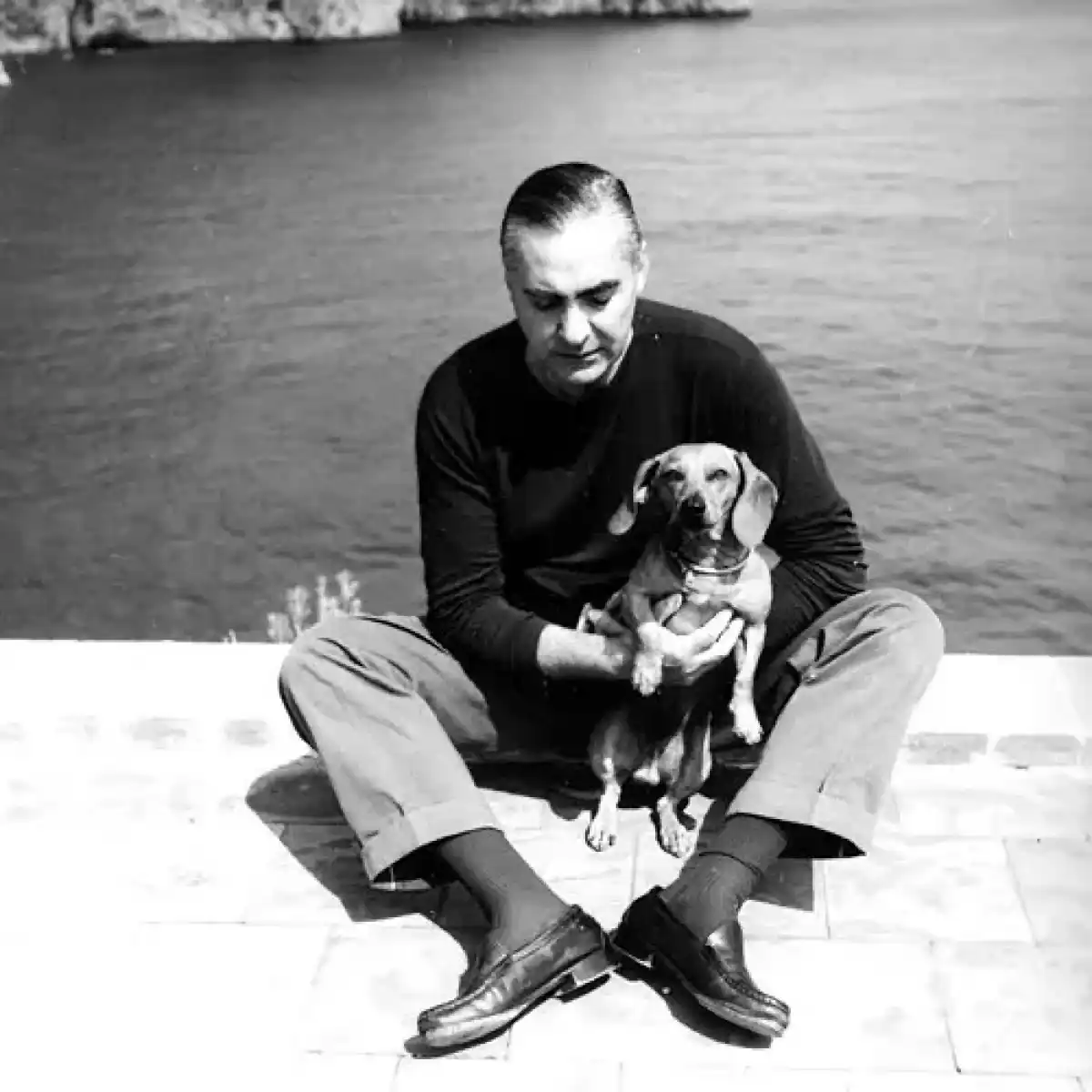

Malaparte à Capri : Les années de décadence européenne

La guerre passe. L'Europe se déchire. Malaparte écrit La Peau, ce roman cruel qui se déroule à Naples pendant l'occupation, où la misère et la corruption se mêlent dans une danse obscène. Il reçoit à Capri, organise ces soirées où la décadence européenne se conjugue avec l'insouciance méditerranéenne. On peut imaginer Mina Loy, la poétesse futuriste au manifeste féministe révolutionnaire, débarquant sur l'île pour une de ces nuits où les conversations durent jusqu'à l'aube, où l'alcool et l'intelligence font bon ménage, où personne ne veut parler du cours désastreux de l'Histoire.

La villa devient le refuge d'un homme qui a traversé trop d'horreurs et qui construit son théâtre personnel au bord du vide.

Le legs à la Chine et l'abandon de la villa

À sa mort en 1957, Malaparte accomplit un dernier geste provocateur. Il lègue sa villa à la République Populaire de Chine. Lui qui avait obtenu sa carte du parti communiste sur son lit de mort après l'avoir réclamée depuis 1945 offre ainsi sa création à un pays qu'il n'a découvert que tardivement mais qui incarne à ses yeux une forme d'idéal politique. L'absurdité de la situation est totale. Les autorités chinoises se retrouvent propriétaires d'un bien situé sur une île italienne sans savoir qu'en faire. La fondation prévue pour accueillir les artistes chinois de passage ne verra jamais le jour. Les héritiers de Malaparte récupérèrent ensuite la propriété après une longue procédure judiciaire.

Vandalisme et décrépitude

La villa tombe dans l'abandon. Le temps méditerranéen, qui polit les pierres et ronge les ambitions, s'attaque à l'édifice. Les vandales se servent. La maison rejoint le cortège des grandes œuvres modernes laissées à l'abandon, la Villa Savoye de Le Corbusier, la E-1027 d'Eileen Gray, tous ces manifestes architecturaux qui finissent par se délabrer parce que la modernité vieillit mal, parce que l'entretien coûte cher, parce que les héritiers ne savent pas toujours quoi faire de ces monuments encombrants. Qu'il faut reconstruire et avancer, que l'optimisme béat de la société de consommation ne peut attendre.

La restauration par Niccolò Rositani

Ce n'est que dans les années 1980 et 1990 qu'une véritable campagne de restauration commence. Niccolò Rositani, le petit-neveu de Malaparte, devient l'artisan de cette renaissance. La villa est confiée à la Fondation Giorgio Ronchi en 1972, puis restaurée avec soin. Le mobilier original, trop volumineux pour être déplacé, reste en place. La baignoire de marbre de la chambre de la maîtresse de l'écrivain fonctionne toujours. Le bureau-bibliothèque demeure intact, comme si Malaparte allait revenir s'y installer pour écrire. L'édifice reprend sa place dans la conscience collective, redevient un lieu d'étude pour les architectes et les amateurs du monde entier.

Le Mépris de Godard : Quand la Villa Malaparte devient cinéma

Mais entre l'abandon et la restauration, quelque chose d'essentiel s'est produit. En 1963, Jean-Luc Godard choisit la Villa Malaparte pour tourner Le Mépris. Ce choix n'est pas anecdotique. Le film de Godard transforme l'architecture en personnage principal, en témoin muet d'un drame conjugal qui se joue sous le soleil exigeant de la Méditerranée.

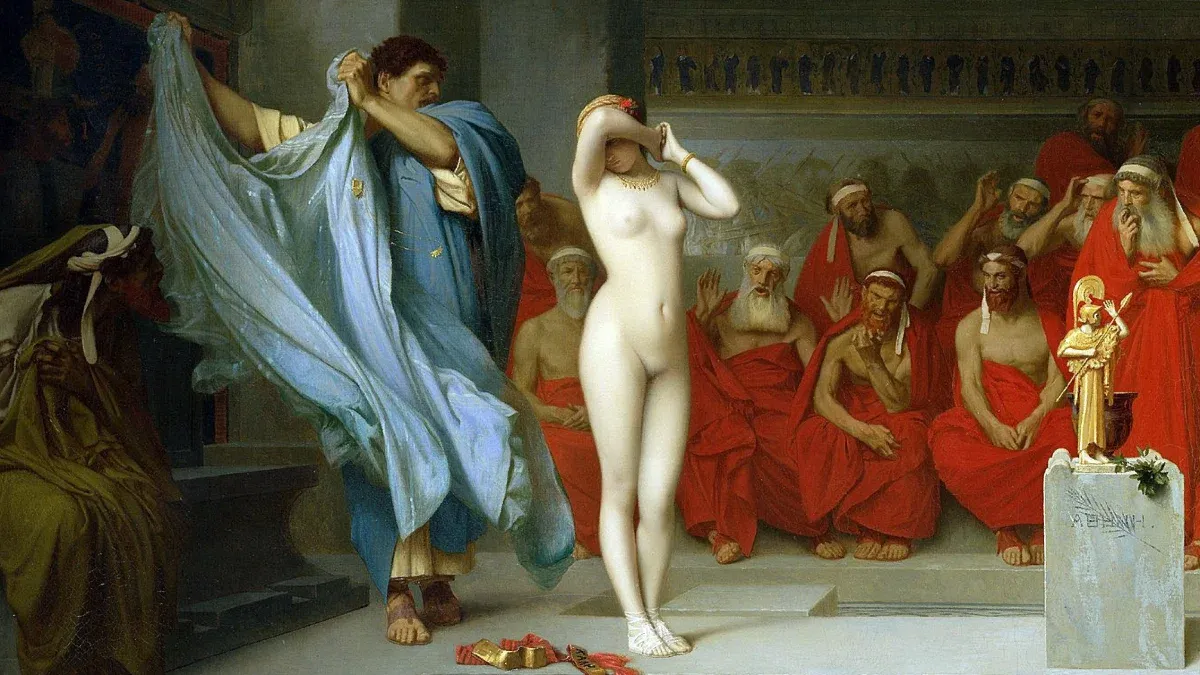

Brigitte Bardot s'y promène nue, enveloppée dans un drap, comme une Vénus postmoderne qui aurait perdu ses illusions. Michel Piccoli la regarde avec cette distance douloureuse des hommes qui comprennent qu'ils ont déjà perdu.

Jack Palance incarne le producteur américain, vulgaire et puissant, qui veut transformer l'Odyssée en spectacle hollywoodien.

Fritz Lang joue son propre rôle, celui du cinéaste européen qui résiste avec une dignité anachronique.

Architecture et mise en scène : La villa comme décor tragique

La villa devient dans ce film le lieu d'une rencontre impossible entre plusieurs Europe. L'Europe hellénique des mythes fondateurs, l'Europe décadente de l'après-guerre qui ne sait plus très bien ce qu'elle veut dire, l'Europe intellectuelle qui se heurte à la machine hollywoodienne.

Les murs rouges sous la lumière blanche créent cette sensation d'irréalité propre au cinéma de Godard, où les corps et les décors semblent flotter dans un espace indéterminé, ni tout à fait réel ni tout à fait théâtral.

Antonioni aurait pu filmer ici L'Éclipse ou L'Avventura, ces histoires de couples qui se défont dans des architectures trop grandes pour eux, où la modernité urbaine accentue la solitude des êtres.

Mais Godard ajoute à cette mélancolie antonionienne une dimension plus ironique, plus distanciée, comme s'il filmait simultanément le drame et son impossibilité.

Brigitte Bardot et la lumière de Capri

La terrasse de la villa devient la scène d'une tragédie domestique rejouée sous le regard des dieux absents. Les personnages montent et descendent le grand escalier comme s'ils accomplissaient un rituel dont ils auraient oublié le sens.

La mer en contrebas bruit avec cette indifférence absolue de la nature face aux tourments humains.

Bardot incarne une forme de divinité hédoniste, lumineuse et inaccessible, qui échappe définitivement au désir masculin qui voudrait la posséder. Ce n'est pas Aphrodite qui sort des eaux. C'est une femme moderne qui a compris que l'amour ne suffit pas quand le respect s'est enfui.

La photographie de Raoul Coutard : Capturer l'incapturable

Godard filme la villa comme Malaparte l'avait construite, en théâtre vide qui attend ses acteurs. Les longs plans fixes transforment l'architecture en présence oppressante. On ne sait plus si ce sont les personnages qui habitent la maison ou si c'est la maison qui les enserre dans sa géométrie inflexible.

Cette ambiguïté dit quelque chose de l'architecture moderne dans son ensemble, de ces espaces pensés pour l'homme nouveau qui finissent par écraser l'homme réel sous leur perfection formelle.

La caméra de Raoul Coutard capte cette lumière méditerranéenne avec une précision documentaire qui transforme chaque image en carte postale mélancolique. On pourrait découper le film en photogrammes et chacun dirait la même chose : la beauté ne console de rien.

L'immortalité cinématographique de la Villa Malaparte

Le film immortalise la villa dans l'histoire du cinéma plus sûrement que n'importe quelle publication d'architecture. Les photographies de Lagerfeld ou de François Halard viendront plus tard, élégantes et sophistiquées, mais c'est Le Mépris qui inscrit définitivement le lieu dans l'imaginaire collectif.

Godard accomplit ce que Malaparte avait intuitivement cherché en bâtissant sa maison-portrait : créer un espace qui soit simultanément un refuge et un piège, un sanctuaire et une scène d'exposition, un lieu où la vie privée devient spectacle et où le spectacle révèle l'intimité.

La Villa Malaparte aujourd'hui : Inaccessibilité et mythe

Aujourd'hui, la villa reste privée. On ne peut l'admirer que de loin, depuis les hauteurs du sentier côtier de Pizzolungo ou depuis la mer en faisant le tour de l'île en bateau. Cette inaccessibilité lui confère un statut presque mythologique. Elle appartient désormais moins à l'histoire de l'architecture qu'à celle des images, ces images qui circulent et se multiplient sans que presque personne n'ait jamais mis les pieds à l'intérieur.

La Fondation Giorgio Ronchi organise des événements culturels, des rencontres d'architecture et de design qui perpétuent l'héritage intellectuel du lieu. Mais l'essentiel se joue ailleurs, dans cette dialectique entre présence et absence, entre le monument réel qui vieillit sur son promontoire et le monument fantasmé qui continue de hanter les écrans et les mémoires.

Un promontoire pour observer la fin de quelque chose

La Villa Malaparte reste ce qu'elle a toujours été : un promontoire pour observer la fin de quelque chose. La fin d'un certain modernisme héroïque, la fin d'une Europe qui croyait encore pouvoir imposer ses formes au chaos, la fin d'un cinéma qui pensait pouvoir dire le monde en le filmant frontalement.

Malaparte avait construit une maison comme lui, contradictoire et excessive, provocatrice et secrète.

Godard y a filmé la fin d'un couple, mais aussi la fin d'un certain rapport entre l'Europe et ses mythes fondateurs. Les personnages du Mépris tournent en rond dans cet espace trop parfait, incapables de communiquer vraiment, prisonniers d'une beauté qui les dépasse et les condamne.

C'est exactement ce que fait la modernité avec nous : elle nous offre des décors splendides pour nos désastres intimes, des scènes admirables pour nos échecs ordinaires. La lumière sur le Capo Massullo continue de posséder cette qualité qui suspend le temps. Mais le temps suspendu n'est pas le temps arrêté. Tout vieillit, même les manifestes de pierre rouge, même les images de Bardot sous le soleil de Capri.

Ce qui reste, c'est cette sensation étrange qu'on éprouve en regardant les photographies de la villa : l'impression d'avoir déjà vécu là, dans une autre vie, pendant ces années 1960 où le monde basculait sans qu'on sache vraiment vers quoi. Une époque où l'on croyait encore qu'il suffisait de construire haut et de filmer juste pour comprendre quelque chose à l'existence. On se trompait, évidemment. Mais c'était une belle erreur, lumineuse et définitive.