Diane Arbus, Une Plongée dans les Marges de l'Amérique

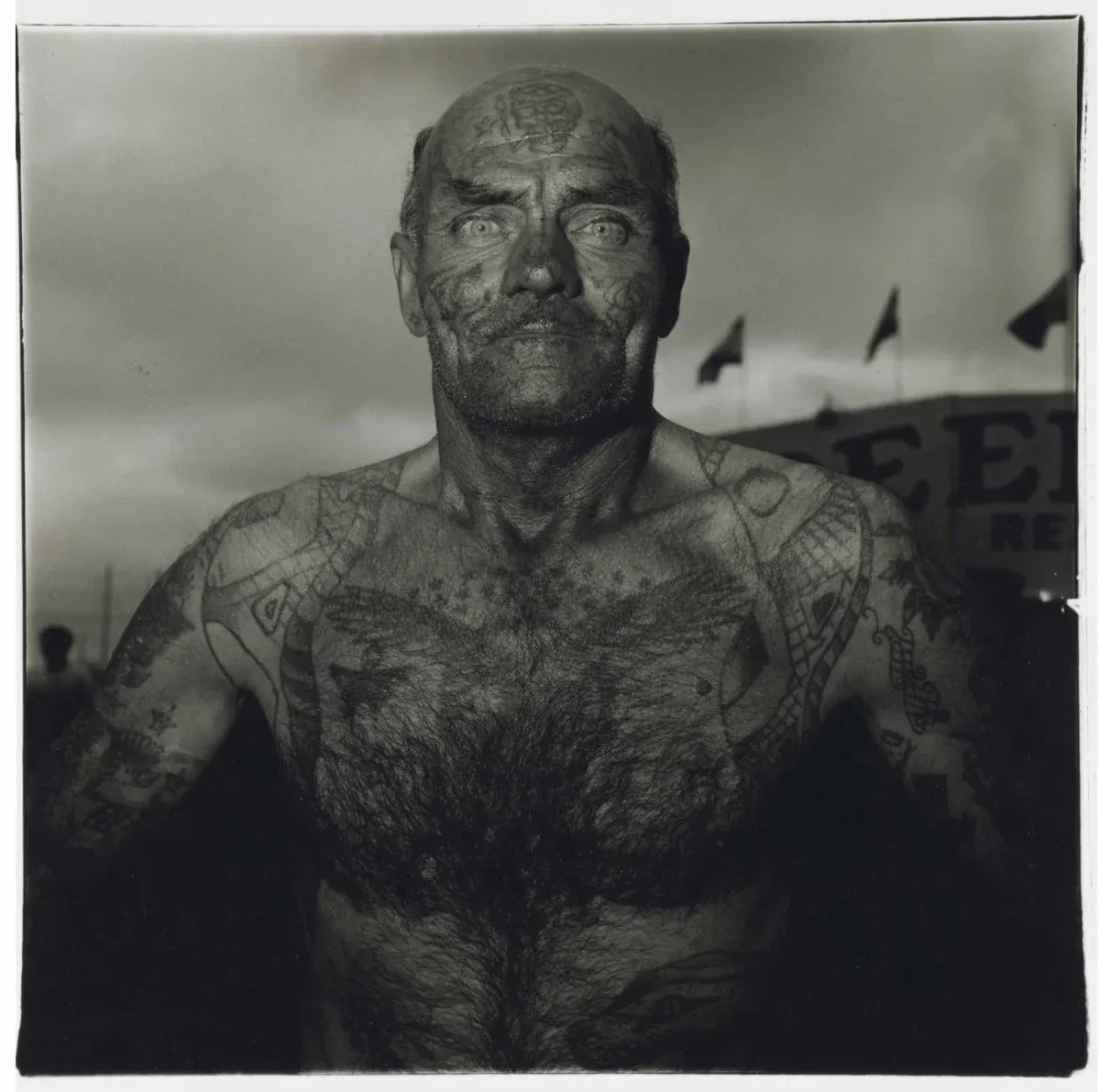

Diane Arbus (1923-1971) a photographié ce que l'Amérique préférait ignorer. Nains, travestis, jumeaux, couples marginaux : elle a documenté les corps et les existences hors norme avec une frontalité radicale. Son travail interroge le regard, la normalité et la violence de l'exclusion sociale.

En quinze ans à peine, Diane Arbus (1923-1971) a bouleversé ce qu'on croyait savoir du portrait photographique. Son œuvre, c'est une galerie de visages qu'on ne voyait pas, ou qu'on préférait ne pas voir. Des gens aux marges, des identités en décalage avec la norme. À travers eux, elle a posé des questions qui résonnent encore : qu'est-ce qui définit la normalité ? Que se passe-t-il vraiment entre celui qui photographie et celui qui est regardé ? Son parcours est celui d'une rupture radicale avec son milieu d'origine, une quête d'authenticité menée jusqu'au vertige. Et paradoxalement, c'est une femme riche, cultivée, profondément immergée dans le bouillonnement culturel du New York des années 1960, qui a choisi de pointer son objectif vers ceux que la société préférait ignorer.

Fuir la cage dorée

Diane Nemerov grandit dans le luxe des beaux quartiers de New York. Ses parents possèdent Russek's, un grand magasin de fourrures et vêtements haut de gamme sur la Cinquième Avenue. Tout ce qu'il faut pour une enfance sans souci, en apparence. La famille habite au San Remo, l'un des immeubles les plus prestigieux donnant sur Central Park, un appartement de quatorze pièces où règne le velours et l'aisance bourgeoise. Mais elle parlera plus tard de cette période comme d'une « immunité », une bulle protectrice qui l'isolait de la vie réelle. Ce sentiment d'irréalité la ronge, nourrit chez elle un besoin viscéral de confronter ce qu'on lui cache, ce qui échappe à son monde aseptisé. Son frère aîné Howard, futur poète reconnu, partage cette soif d'ailleurs.

À dix-huit ans, en 1941, elle épouse Allan Arbus, qu'elle connaît depuis ses treize ans. Un premier geste de rupture, une tentative d'échapper à l'emprise familiale. Mais ce qui suit n'est qu'une autre forme de prison. Quand Allan revient de l'armée en 1946, formé à la photographie, ils fondent ensemble un studio de mode. Le succès est au rendez-vous : leurs images paraissent dans Vogue, Glamour, Harper's Bazaar. Allan maîtrise la technique, Diane insuffle les idées. Mais pour elle, chaque shooting devient un supplice. La mode, c'est l'illusion packagée, la beauté standardisée, tout ce qu'elle déteste. Patricia Bosworth, sa biographe, raconte les crises d'angoisse, les maladies psychosomatiques avant les séances. Diane ne supporte plus ce mensonge élégant. La photographie de mode, écrit Arthur Lubow, « commençait avec une prémisse de fantasme et cherchait à infuser ses scènes imaginées de détails réalistes. C'était faire les choses à l'envers. »

En 1956, elle tranche. Fini la mode. Elle s'inscrit aux cours de Lisette Model à la New School for Social Research, et c'est là que tout bascule.

Lisette Model, ou la permission de transgresser

Lisette Model est une photographe autrichienne qui a fui le nazisme. Son travail, brutal et frontal, montre les riches vacanciers de Nice ou les habitants du Lower East Side sans la moindre complaisance. Elle n'embellit rien, ne cache rien. C'est exactement ce dont Arbus a besoin. Model lui donne des outils, mais surtout une permission : celle de photographier ce qui la trouble, ce qui la met mal à l'aise. « Plus une chose est spécifique, plus elle est générale », lui enseigne-t-elle. En se concentrant sur le singulier, on touche l'universel.

Model encourage Arbus à suivre ses obsessions, ce que sa fille Doon appellera plus tard « l'interdit ». Leur relation dépasse celle de professeur à élève, devient une forme d'amitié intense, presque fusionnelle. Arbus voit en Model la figure de l'artiste intransigeante qu'elle veut devenir, tout en incarnant un avertissement vivant des dangers de cette voie.

En 1959, autre rencontre capitale : Marvin Israel. Directeur artistique, peintre, designer, Israel va devenir son second mentor et son amant. Leur liaison durera jusqu'à la mort d'Arbus, traversant son divorce d'avec Allan en 1969. Israel est une figure clé du monde artistique new-yorkais. En 1961, il devient directeur artistique de Harper's Bazaar, où il championne les artistes d'avant-garde : Robert Frank, Andy Warhol, et bien sûr Diane Arbus. Il la pousse à abandonner définitivement la photographie commerciale pour se consacrer à son travail personnel. C'est lui qui l'encourage à créer son premier portfolio, conçu dans une boîte en plastique transparent – un choix radical qui permettait de faire circuler les images plutôt que de les fixer au mur. Israel introduit Arbus dans les cercles qui comptent, lui ouvre des portes, affine son regard. Sa guidance esthétique influencera toute une génération de photographes.

Dans l'effervescence du New York Pop

Arbus n'est pas une artiste recluse. Issue de la grande bourgeoisie, cultivée, elle fréquente assidûment le monde de l'art new-yorkais en pleine ébullition. Les années 1960 voient l'explosion du Pop Art, mouvement qui célèbre la culture de masse, les célébrités, les objets de consommation. Andy Warhol en est la figure de proue. Ses sérigraphies de Marilyn Monroe, de boîtes de soupe Campbell's ou de Jackie Kennedy redéfinissent ce que peut être l'art. Le Pop embrasse la surface, la répétition, l'artifice. Arbus, elle, creuse sous la surface, cherche ce qui se cache derrière les façades.

Pourtant, elle gravite dans ces mêmes milieux. En 1964, elle se rend à la Green Gallery de Richard Bellamy, devenue un centre névralgique du Pop Art. Elle y voit les sculptures de Jim Dine, James Rosenquist, Lucas Samaras, George Segal – des plâtres de visages qui, selon elle, suscitent « des sentiments de terreur » et peuplent ses cauchemars. Quand Alice Glaser, directrice d'Esquire, lui demande de faire un reportage sur cette galerie, Arbus entre dans un état de peur panique. Pour se calmer, elle se précipite faire du shopping chez Lord & Taylor. Cette anecdote révèle sa complexité : femme des hauts quartiers, habituée au luxe, mais terrifiée par certaines formes d'art institutionnel.

Dans la seconde moitié des années 1960, Arbus devient une figure incontournable de la vie culturelle new-yorkaise. On la voit partout : aux promotions artistiques de la Judson Memorial Church, aux expositions de Pop Art de la collectionneuse Ethel Scull, aux défilés du styliste Tiger Morse. Elle connaît Richard Avedon, Walker Evans devient un ami proche et un conseiller qui l'aide à obtenir une bourse Guggenheim en 1963. Elle rencontre Norman Mailer, Gay Talese – ce dernier l'ayant fascinée par son essai sur les personnages étranges et les lieux méconnus de New York.

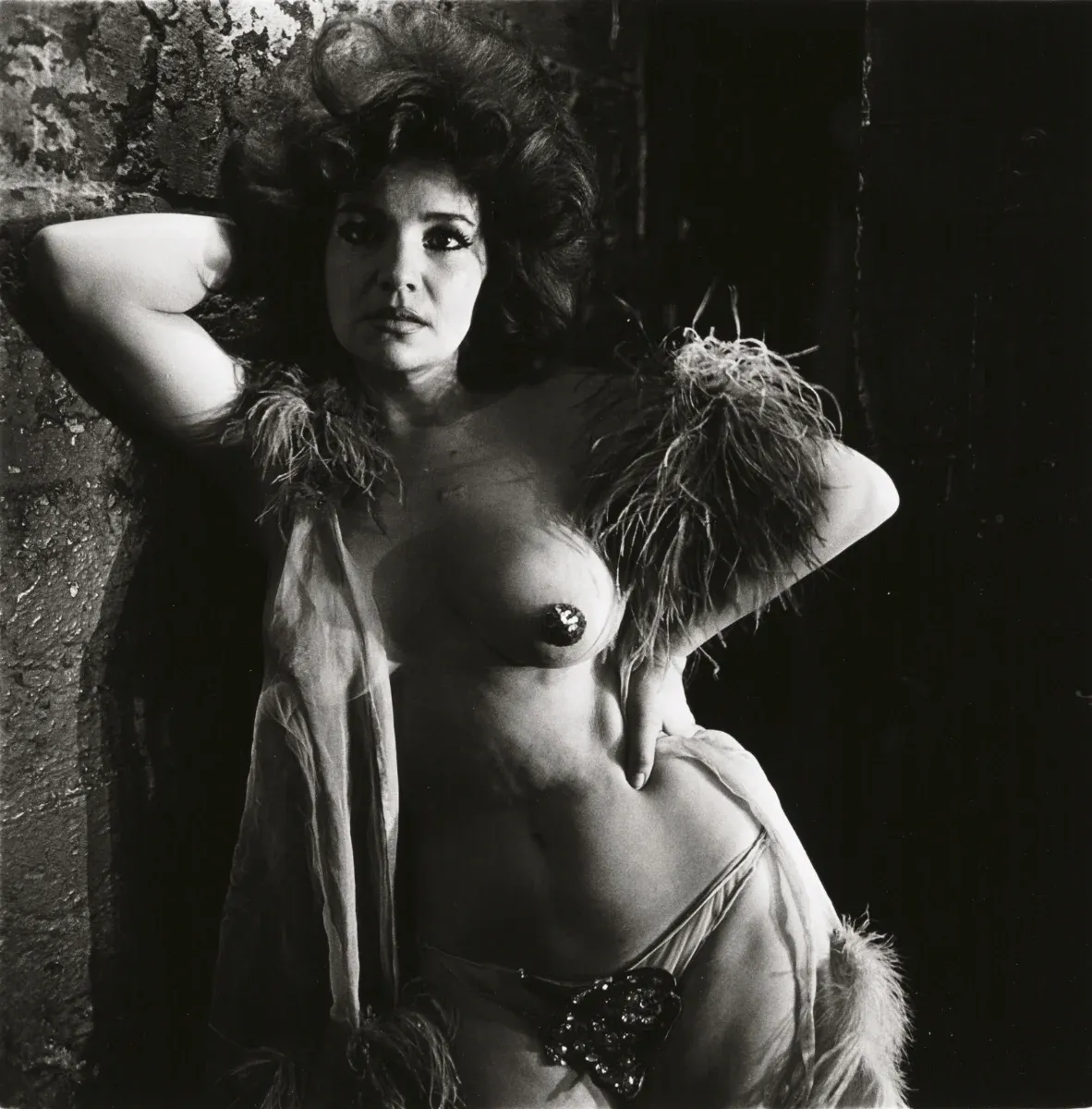

En mars 1967, lors de l'inauguration de son exposition « New Documents » au MoMA, elle invite un panel impressionnant : Henry Geldzahler, conservateur visionnaire du Metropolitan Museum, Leonard Bernstein et son épouse, les pianistes Gold et Fizdale, l'artiste Lucas Samaras, le cinéaste Emile de Antonio. Et bien sûr, Andy Warhol. Ce dernier et Arbus partagent un intérêt pour les mêmes phénomènes sociaux – les drag queens, les travestis, les transsexuels – mais leurs approches diffèrent radicalement. Warhol les transforme en « superstars », les intègre à son Factory, les filme, les élève au rang d'icônes de la culture pop. Arbus, elle, les photographie dans leurs chambres d'hôtel près des Stuyvesant Apartments, dans l'intimité de leur quotidien. Pas de glamour warholien, mais une présence brute, en confrontation.

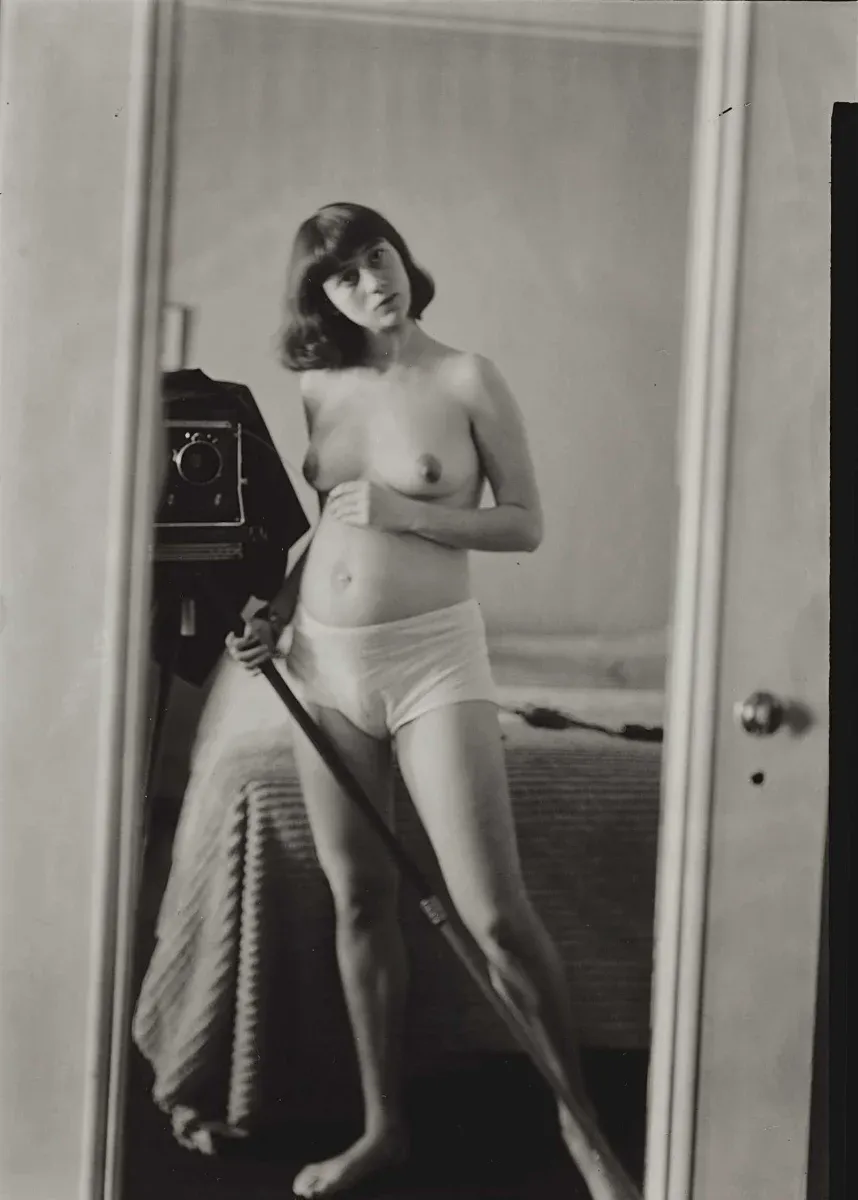

En 1968, elle photographie Viva, l'une des « superstars » de Warhol, pour un article de New York Magazine intitulé « La Dolce Viva ». Les images, des nus controversés, montrent Viva dans une posture vulnérable, les yeux révulsés. Le scandale est tel que la moitié des investisseurs du magazine se retirent. Viva contestera plus tard avoir donné son consentement pour ces photos nues. L'incident révèle la complexité éthique du travail d'Arbus – jusqu'où peut-on aller dans la captation de l'intimité ?

Elle fréquente Max's Kansas City, le restaurant où Warhol et son entourage sont traités comme des célébrités. Elle est à la fois dedans et dehors, membre de ce monde artistique branché tout en le documentant avec un regard qui refuse le vernis. Là où le Pop Art célèbre la surface et l'icône, Arbus cherche la fêlure, le décalage, l'humanité derrière le masque.

Les aristocrates du traumatisme

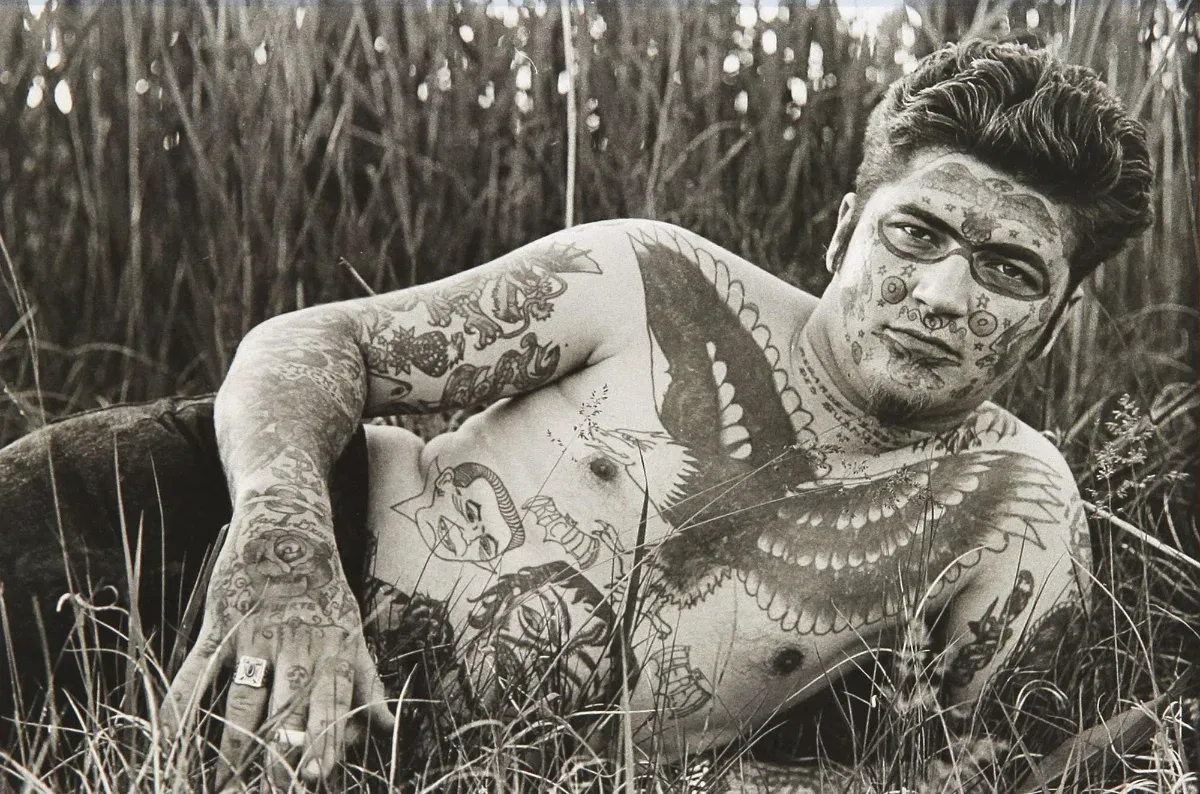

Libérée des contraintes de la mode et armée de la validation de ses mentors, Arbus se met en chasse. Elle cherche ceux que la société qualifie de marginaux, d'excentriques, de « freaks ». Mais son regard n'est ni celui du journalisme social ni celui de la compassion facile. Elle formule sa vision dans une phrase devenue célèbre : « Les monstres sont pour moi des aristocrates. Ils sont nés avec leur traumatisme. Ils ont déjà passé leur épreuve dans la vie. »

Pour approfondir votre lecture

Découvrez deux perspectives complémentaires sur l'œuvre de Diane Arbus : sa relation complexe avec Susan Sontag et l'héritage transmis par Lisette Model.

Pour elle, ses sujets possèdent une forme de noblesse. La plupart des gens passent leur existence à redouter le traumatisme, à éviter l'épreuve. Eux l'ont déjà intégrée à leur identité. Ils ont franchi un seuil que les « normaux » craignent d'approcher.

Ses images forment une galerie de portraits troublants. Child with a toy hand grenade in Central Park (1962) montre un garçon, Colin Wood, la bretelle tombée, serrant une grenade factice, le visage tordu dans un rictus intense. L'innocence de l'enfance croise la violence larvée. Identical Twins, Roselle, N.J. (1967) présente deux sœurs jumelles en apparence identiques, mais dont les expressions subtiles révèlent deux êtres distincts. L'une sourit légèrement, l'autre affiche quelque chose de plus sombre. La photo devient méditation sur la dualité, sur la part d'ombre qui existe en chacun – un thème qui résonne avec les obsessions du Pop Art pour le double et la répétition, mais traité ici dans sa dimension psychologique plutôt que sérielle.

Vers 1962, Arbus change d'appareil. Elle abandonne le 35mm pour un Rolleiflex à double objectif. La visée se fait par le dessus, à hauteur de taille. Le contact avec le sujet devient plus intense mais moins direct. Le format carré impose une composition frontale qui deviendra sa signature. En 1964, elle ajoute un Mamiya C33 à son arsenal et adopte le flash en plein jour, cette technique du « fill-in flash » qui détache le sujet de son décor, créant une clarté presque hyperréaliste, théâtrale.

Elle pénètre dans l'intimité de ses sujets, les photographie chez eux. A young man in curlers at home on West 20th Street (1966) capture cette tension entre décor banal et identité performée. Et puis il y a Jewish Giant at Home with His Parents in the Bronx (1970), peut-être son image la plus célèbre. Eddie Carmel, atteint de gigantisme, se tient debout dans le salon de ses parents, de taille normale, qui semblent écrasés par sa présence. La banalité du lieu amplifie l'extraordinaire de la situation. On voit bien plus qu'une curiosité physique : on devine la complexité des liens familiaux, la solitude du géant.

Entre 1970 et 1971, elle photographie dans des institutions pour personnes handicapées mentales dans le New Jersey. Ces images, publiées après sa mort sous le titre Untitled, restent parmi les plus controversées. Résidents portant des masques à Halloween, dansant, errant dans les jardins. Arbus refuse le pathos. Elle montre une autre forme d'existence, peut-être libérée des masques sociaux que les « normaux » portent en permanence.

La reconnaissance, et ses tensions

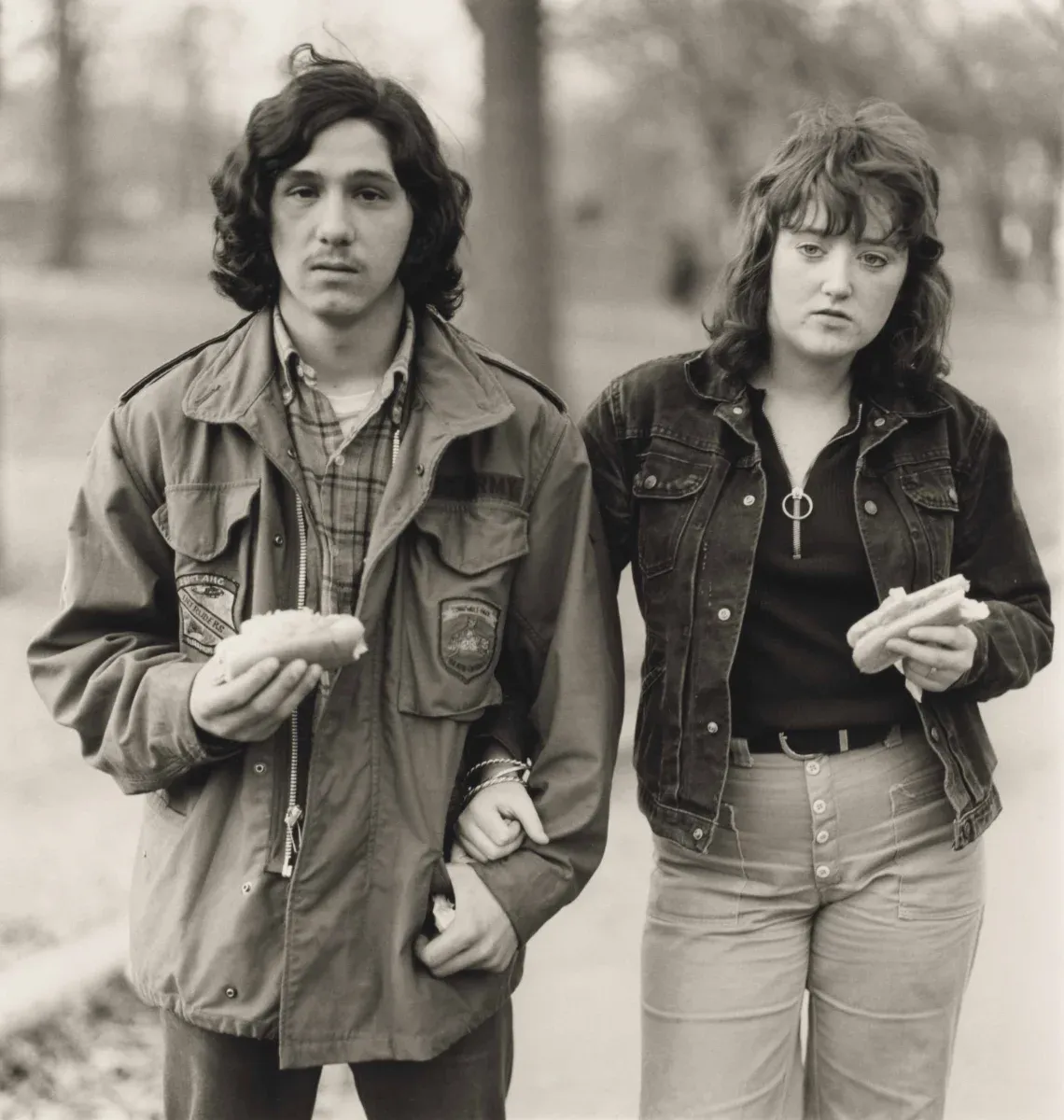

En 1967, le MoMA présente l'exposition « New Documents ». Le curateur John Szarkowski y réunit Arbus, Lee Friedlander et Garry Winogrand. C'est un moment charnière dans l'histoire de la photographie. Szarkowski identifie une nouvelle tendance : le documentaire devient personnel, subjectif, introspectif. Fini l'engagement social des décennies précédentes.

Les trois photographes explorent le « paysage social » américain, mais différemment. Friedlander joue avec la complexité visuelle urbaine, les reflets, les cadres dans le cadre – une approche cérébrale qui questionne la nature même de la représentation. Winogrand capture le flux de la rue, l'énergie chaotique de la vie moderne, souvent avec un cadre incliné qui accentue le chaos apparent. Arbus, elle, creuse le psychologique. Contrairement aux deux autres qui « volent » leurs images, elle instaure un pacte avec ses sujets. Ils posent, pleinement conscients de l'appareil. L'acte photographique devient une rencontre, presque une collaboration.

L'exposition provoque des réactions violentes. Certains visiteurs auraient craché sur ses photos, choqués par leur crudité. Cette controverse construit sa réputation d'artiste radicale. Peter Bunnell, critique d'art, note qu'Arbus « a appris de Model que dans l'isolement de la figure humaine on peut refléter les aspects essentiels de la société. »

Parallèlement, elle continue de photographier pour des magazines comme Esquire, travaillant notamment avec Marvin Israel. Ces commandes lui assurent un revenu précaire, mais aussi un terrain d'expérimentation. Elle applique la même intensité aux célébrités (Mae West, Norman Mailer) qu'aux inconnus. Elle lit Joseph Mitchell et ses portraits de proscrits dans McSorley's Wonderful Saloon, notamment celui de Joe Gould, écrivain excentrique. En 1960, elle l'appelle : la conversation dure deux heures. Mitchell lui fait découvrir le monde des marginaux, la met en contact avec Lady Olga, une femme à barbe célèbre.

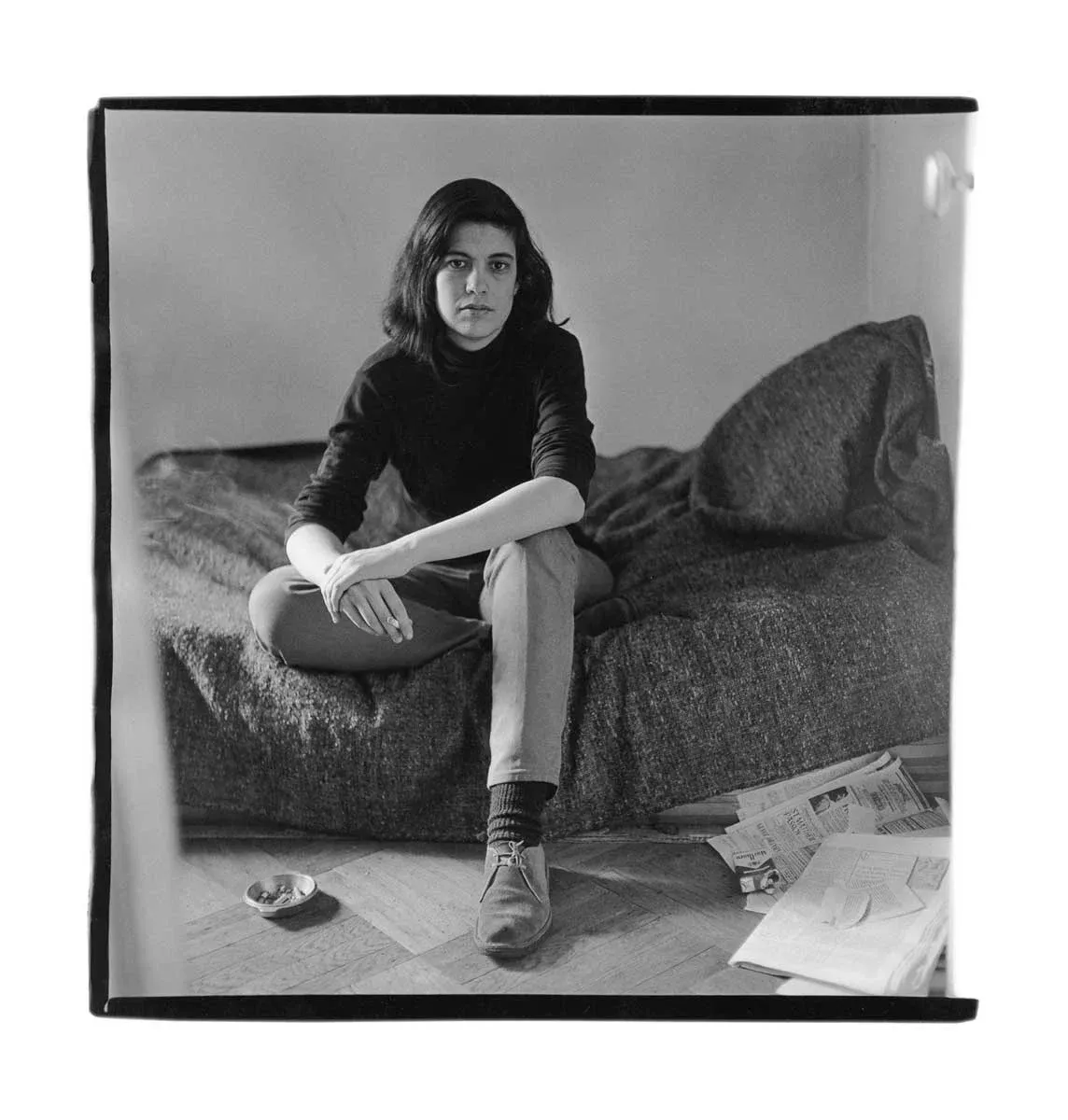

Malgré la reconnaissance critique, Arbus peine à gagner sa vie. En 1969, le MoMA achète deux de ses tirages pour 75 dollars chacun. La même année, le Smithsonian en acquiert cinq pour 125 dollars au total. En 1970, la Bibliothèque nationale de France obtient une vingtaine de tirages à 20 ou 30 dollars pièce après des mois de négociation. Elle vit dans un appartement spartiate, dort sur un matelas au sol, les murs couverts de photos épinglées. Mère célibataire de deux filles, elle jongle entre son travail artistique et des commandes éditoriales de plus en plus rares.

Pourtant, son portfolio dans sa boîte transparente conçue par Israel trouve quelques acheteurs. Lorsqu'elle vend un exemplaire à l'artiste Jasper Johns en 1971, elle écrit à Allan, son ex-mari : « Le premier qui ne me connaît pas. » Elle en a vendu quatre au total, alors qu'elle projetait d'en produire cinquante.

Les fêlures

La vie personnelle d'Arbus est marquée par une fragilité constante. Sa séparation d'avec Allan en 1959, suivie de leur divorce en 1969, accentue sa solitude, même s'ils restent proches. Les dépressions reviennent par vagues. Une hépatite contractée au milieu des années 1960 l'épuise durablement, la laissant affaiblie et vulnérable. Sa relation avec Marvin Israel, bien qu'intense, est elle-même complexe et parfois tourmentée.

La question du lien entre ses angoisses et son œuvre reste ouverte. Sa fascination pour la marge pourrait bien être une projection de son propre sentiment d'étrangeté. Elle qui a grandi dans l'aisance et continue de fréquenter les milieux privilégiés de l'art new-yorkais se sent peut-être, paradoxalement, aussi marginale que ceux qu'elle photographie. Arthur Lubow rapporte qu'elle était sujette à des moments de doute profond sur son travail, se décrivant parfois comme prenant des « photos pourries ».

Le 26 juillet 1971, à quarante-huit ans, elle se suicide dans son appartement de la Westbeth Artists Community, à Greenwich Village. Elle avale une grande quantité de barbituriques puis s'ouvre les veines dans sa baignoire. C'est Marvin Israel qui découvre son corps deux jours plus tard, après que Peter Schlesinger, inquiet de ne pas la joindre, l'ait alerté. Sur son bureau, son journal intime est ouvert. Sur la dernière page : « The last supper » – le dernier souper.

Le timing est cruel : elle venait d'être sélectionnée comme première photographe américaine à exposer à la Biennale de Venise en 1972, et le MoMA préparait une grande rétrospective. Sa mort alimente un mythe, celui de l'artiste maudite, vision romantique qui simplifie son travail en l'interprétant uniquement à travers sa fin tragique.

Le débat Sontag : prédation ou collaboration ?

L'héritage d'Arbus est immense. Son approche intime et psychologique a ouvert la voie à des artistes comme Nan Goldin, qui prolongera cette exploration de la marge dans les années 1980. Mais c'est Susan Sontag qui, dans Sur la photographie (1977), a le plus durablement marqué et controversé sa réception.

Sontag y consacre un chapitre sévère, « L'Amérique vue à travers le miroir noir des photos ». Pour elle, l'œuvre d'Arbus n'est pas humaniste mais nihiliste. Elle y voit une forme de prédation de classe : « Arbus photographie des gens pitoyables, qui suscitent la pitié, et qui sont aussi repoussants. » Le regard serait distant, froid. Loin de créer de l'empathie, il accentuerait l'altérité, transformant les sujets en spécimens pour un public voyeur et sophistiqué. Selon Sontag, Arbus montre que « l'horreur fait partie de la banalité » et que ses photos confirment « combien il est horrible de vivre ». Cette vision présentée comme courageuse serait en réalité un « désespoir aisé », l'exploration des bas-fonds depuis une position confortable – celle de la fille de bourgeois qui va s'encanailler dans les marges.

Cette lecture a eu un impact énorme, mais elle a été largement contestée. Le critique Hilton Kramer y voit au contraire courage et honnêteté radicale. Pour lui, Arbus ne juge pas, elle présente avec une clarté qui force le spectateur à affronter ses propres préjugés.

Janet Malcolm, dans Diana & Nikon, reproche à Sontag son moralisme. Elle rappelle que toute photographie contient une part d'agression et d'objectivation. Malcolm déplace le débat en soulignant la collaboration entre Arbus et ses modèles. Les sujets ne sont pas de simples victimes, mais des participants actifs, conscients de leur image, qui trouvent dans l'objectif une occasion d'exister et de se présenter au monde tels qu'ils se voient.

De nombreux témoignages corroborent cette vision. Arbus passait du temps avec ses sujets, nouait des relations, parfois brèves mais intenses, basées sur un respect mutuel. Loin d'être une prédatrice froide, elle s'engageait dans un échange psychologique complexe. Sa timidité était réelle – elle devait la surmonter pour approcher les gens. Sa fascination pour eux aussi.

Le débat initié par Sontag révèle une tension fondamentale au cœur de la photographie : photographier autrui peut-il être autre chose qu'une forme de pouvoir ? L'œuvre d'Arbus, située précisément à l'intersection de la curiosité, de l'empathie et de la violence inhérente au médium, ne cesse de poser cette question avec une acuité inégalée.

Plus de cinquante ans après sa disparition, les images de Diane Arbus gardent leur puissance intacte. Femme de la haute bourgeoisie new-yorkaise, immergée dans l'effervescence culturelle de son époque, fréquentant les galeries Pop Art et les figures majeures de la photographie américaine, elle a choisi de pointer son objectif vers ceux que ce monde préférait ignorer. Elle a utilisé l'appareil photo pour explorer les territoires inconnus, qu'il s'agisse des marges de la société ou des profondeurs de la psyché. En se confrontant à l'altérité, elle a transformé le portrait en enregistrement de la relation entre deux personnes : celle qui regarde et celle qui est regardée.

Son œuvre dialogue avec le Pop Art de son temps tout en s'y opposant. Là où Warhol multiplie les surfaces et célèbre l'icône, Arbus creuse sous la peau, cherche la vérité derrière le masque. Là où le Pop embrasse la répétition mécanique, elle insiste sur l'unicité irréductible de chaque sujet. Sa démarche ne propose pas de réponse simple. Elle tend au spectateur un miroir de ses propres préjugés, l'oblige à se demander ce qu'il voit vraiment, et pourquoi il regarde. Dans cette interrogation permanente réside peut-être la clé de sa modernité persistante.

Diane Arbus, synthèse

Diane Arbus (1956-1971): photographie documentaire américaine, sujets marginaux (freaks, travestis, nains), approche frontale sans jugement, interrogation de la norme sociale, référence majeure XXe siècle.