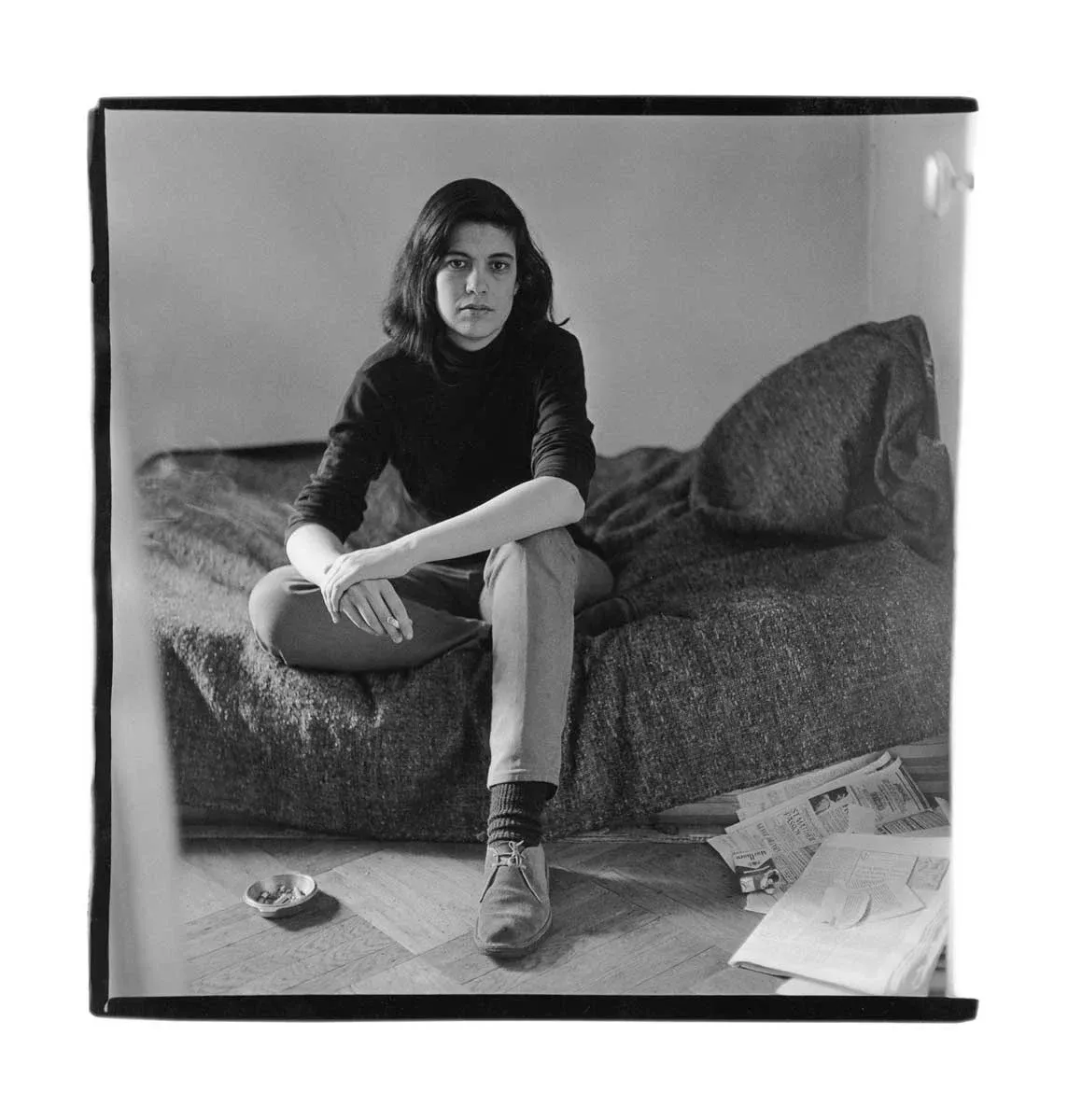

Susan Sontag et Diane Arbus, confrontation et complexité

Susan Sontag a formulé une critique sévère de l'œuvre de Diane Arbus, l'accusant d'exploiter la marginalité et de transformer ses sujets en spectacle. Cette confrontation intellectuelle révèle deux visions opposées de la photographie, entre normalité et altérité.

Susan Sontag et Diane Arbus, synthèse

Confrontation intellectuelle entre Diane Arbus (photographe de la marginalité américaine) et Susan Sontag (critique sévère dans "Sur la photographie"). Sontag accuse Arbus de voyeurisme et d'exploitation. Arbus défend une recherche d'humanité dans la différence. Débat sur l'éthique photographique documentaire : représentation vs exploitation.

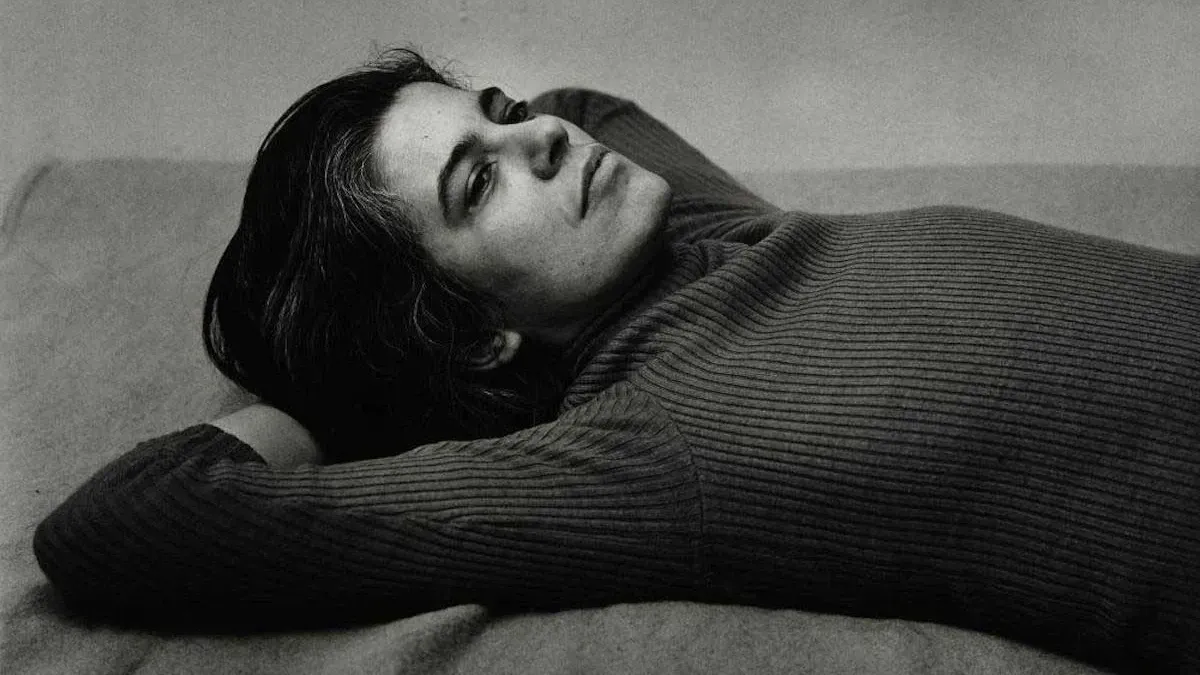

Deux femmes, deux regards, un même monde de marginaux. Mais Susan Sontag n'a jamais pardonné à Diane Arbus sa manière de photographier les exclus. Dans son essai de 1977, elle l'accuse sans détour : Arbus transforme ses sujets en « monstres et cas limites » dénués de compassion, elle construit sa pratique sur « la distance, le privilège, le sentiment que ce qu'on demande au spectateur de regarder est véritablement autre ».

Ce qui se joue dans cette confrontation dépasse largement l'esthétique. C'est toute la question du pouvoir de l'image qui se trouve mise à nu. Comment la photographie produit-elle du savoir sur l'anormalité ? Et comment ce savoir exerce-t-il un pouvoir disciplinaire sur les corps déviants ? Deux femmes juives new-yorkaises issues de milieux privilégiés débattent de la représentation de la marginalité. L'ironie est cinglante.

L'appareil photographique, machine à classer

La photographie ne se contente jamais d'enregistrer. Elle construit, elle classe, elle hiérarchise. Dès le XIXe siècle, l'appareil devient un instrument de pouvoir : on photographie les criminels, les aliénés, les « types raciaux ». Ces images produisent du savoir, et ce savoir autorise le contrôle. Le savoir n'est jamais neutre. Il produit toujours des effets de pouvoir.

Quand Diane Arbus photographie des nains, des géants, des travestis, elle entre dans ce système – qu'elle le veuille ou non. Son geste même exerce un pouvoir de catégorisation. Le cadre carré du Rolleiflex isole ces corps. Le flash en plein jour les découpe, les expose. Photographier, c'est s'approprier. L'acte établit une relation fondamentalement voyeuriste au monde. Il transforme le sujet en objet de savoir, donc de pouvoir.

Arbus elle-même ne se faisait pas d'illusions. Elle savait que l'acte photographique était une violation. Une transgression consciente des conventions sociales qui maintiennent l'invisibilité des corps déviants. Mais Sontag pointe le piège : rendre visible ce qui devrait rester caché ne libère pas ces corps. Cela les expose au jugement normalisateur, à cette surveillance qui permet de qualifier, de classer, de punir.

Fabriquer l'anormal par le regard

Le travail d'Arbus convoque trois figures de l'anormalité : le monstre (qui transgresse les lois de la nature), l'incorrigible (objet des dispositifs disciplinaires), le déviant sexuel. Ses « freaks » biologiques, ses inadaptés sociaux, ses travestis et nudistes appartiennent à ces catégories. La question devient alors brûlante : sa photographie réinscrit-elle ces individus dans leur assignation à l'anormal, ou conteste-t-elle cette violence hiérarchique ?

Pour Sontag, la réponse est limpide. Arbus crée un « village d'idiots » où tout le monde devient alien, désespérément isolé, figé dans des identités mécaniques et mutilées. En photographiant « freaks » et couples suburbains dans le même format frontal, elle ne déconstruit rien. Elle universalise l'anormalité. La phrase de Sontag claque comme un uppercut : « En photographiant des nains, on n'obtient pas majesté et beauté. On obtient des nains. »

Message reçu : la forme égalitaire (même cadrage, même distance) ne peut pas effacer le contenu inégalitaire. L'exhibition de la différence reste un spectacle.