Eva Helene Pade, ou l'art de dissoudre les corps

À 28 ans à peine, la jeune Danoise installée à Paris se voit offrir une exposition solo chez Thaddaeus Ropac à Londres. Entre héritages expressionnistes et références chorégraphiques, son ascension fulgurante pose la question du marché autant que celle de la peinture.

La galerie Thaddaeus Ropac à Londres présente jusqu'au 20 décembre Søgelys, première exposition britannique d'Eva Helene Pade. Quatre mois après son premier solo institutionnel au musée ARKEN au Danemark, la peintre danoise de 28 ans franchit une étape décisive dans un parcours dont la vélocité ne manque pas d'interroger. Diplômée en 2024 de l'Académie royale danoise des beaux-arts de Copenhague, Pade bénéficie d'une représentation par l'une des galeries les plus influentes du marché européen. Cette rapidité n'est pas anodine dans un secteur où la jeunesse et la féminité sont devenues des arguments de vente autant que des qualités artistiques.

Formation et premiers pas

Eva Helene Pade a obtenu son BFA puis son MFA à l'Académie royale danoise des beaux-arts en 2024. Dès 2017, soit avant même l'obtention de son premier diplôme, elle recevait le prestigieux Young Talent Prize de la Fondation Carlsberg. Cette reconnaissance précoce a ouvert la voie à une série d'expositions en Europe et aux États-Unis, ainsi qu'à sa participation à des projets curatoriaux significatifs comme Uno, Nessuno, Centomila au Palazzo Capris de Turin (2021) et Forårsudstillingen à la Kunsthal Charlottenborg de Copenhague (2021).

Installée à Paris, Pade travaille dans un atelier dont les photographies de presse montrent l'attirail habituel du peintre contemporain : grande toile jaune en cours, tubes de couleur éparpillés, échelle d'atelier. L'image est soigneusement composée, comme il se doit pour une artiste dont la carrière est désormais entre les mains d'une machinerie galeriste rompue aux stratégies de communication.

Généalogie expressionniste

Le travail de Pade s'inscrit dans une filiation expressionniste nordique et germanique assumée. Les références à Edvard Munch, Otto Dix, James Ensor et Gustav Klimt ne sont jamais explicitement revendiquées par l'artiste dans les documents de presse, mais elles affleurent de manière évidente dans ses compositions. On retrouve chez elle la densité émotionnelle de Munch, la représentation crue des corps de Dix, les masques et la théâtralité grotesque d'Ensor, ainsi que l'ornementation et la sensualité fin-de-siècle de Klimt.

Plus précisément, l'expressionnisme allemand des années 1920-1930 semble constituer un socle essentiel. La distorsion des corps, les couleurs acides et non naturelles, la violence sous-jacente des scènes de foule évoquent Die Brücke et le Blaue Reiter, bien que Pade évite soigneusement l'angularité géométrique pour privilégier des formes plus fluides et organiques.

Côté contemporain, les influences sont multiples et parfois contradictoires. Helene Dumas, artiste française dont le travail explore également le corps féminin et ses représentations, pourrait constituer un point de référence, bien que Pade s'en distingue par une approche plus narrative. Kiki Smith et Louise Bourgeois, avec leur exploration viscérale du corps et du féminin, semblent des antécédentes logiques, tandis qu'Annette Messager et son travail sur l'identité fragmentée résonne avec la dissolution des individualités dans les foules de Pade.

Affinités et concurrences générationnelles

La comparaison avec d'autres peintres contemporaines de sa génération s'impose. Claire Tabouret, née en 1981, a également construit sa réputation sur des scènes de foule aux visages indistincts. Ses peintures de groupes d'enfants ou de familles partagent avec celles de Pade une certaine inquiétude sous-jacente, bien que Tabouret privilégie des tonalités plus froides et une facture plus lisse. La Suissesse Miriam Cahn, plus âgée, explore depuis les années 1980 des thématiques proches : corps féminins, violence, désir, représentés dans un style brutal et direct. Jenny Saville, enfin, demeure la référence incontournable pour toute peintre contemporaine travaillant le corps à grande échelle, bien que son approche hyper-réaliste diffère radicalement de la fluidité de Pade.

Ces comparaisons ne sont pas innocentes. Le marché de l'art contemporain fonctionne par associations et différenciations stratégiques. Placer Pade dans cette constellation de noms établis contribue à la légitimer tout en la positionnant sur un segment commercial précis : la peinture figurative, féminine, contemporaine et politiquement consciente. Un segment particulièrement porteur depuis une décennie.

Ropac et l'effet de levier

L'alliance avec Thaddaeus Ropac constitue un tournant décisif. Cette galerie austro-française, fondée en 1983, représente des artistes majeurs comme Georg Baselitz, Anselm Kiefer ou Alex Katz. Intégrer son roster à 28 ans témoigne d'une ambition certaine, mais soulève également des questions sur les mécanismes de sélection et de valorisation dans le marché de l'art contemporain.

L'exposition londonienne, dans les prestigieux espaces d'Ely House sur Dover Street, offre à Pade une visibilité considérable. Les toiles sont suspendues sur des poteaux métalliques détachés des murs, créant ce que le communiqué de presse appelle des "configurations spatiales dynamiques". Cette scénographie, qui oblige le spectateur à circuler entre les œuvres, rappelle les installations chorégraphiques chères à l'artiste. Elle témoigne également du budget et des moyens techniques qu'une galerie de ce calibre peut mobiliser.

L'exposition est accompagnée d'un catalogue avec essai de Hendrik Folkerts, conservateur d'art contemporain international au Moderna Museet de Stockholm. Cette caution institutionnelle n'est pas anodine : elle inscrit le travail de Pade dans une histoire de l'art légitime, au-delà du simple circuit marchand. Folkerts écrit que Pade "transforme le style lui-même en une force dynamique et en réseau – un champ élargi dans lequel certains antécédents artistico-historiques deviennent nouvellement animés dans le présent". Une formulation académique qui fait du bien au CV.

La question Weyant

Il serait malhonnête de ne pas mentionner un cas qui fait figure de référence – ou de repoussoir – dans le microcosme de l'art contemporain : celui d'Anna Weyant. Cette peintre américaine de 28 ans, représentée par Larry Gagosian, a vu ses toiles atteindre des prix stratosphériques en un temps record. Son ascension, jugée par beaucoup trop rapide et trop médiatisée, a suscité des débats sur la spéculation et l'instrumentalisation des jeunes femmes artistes par un marché cynique.

La comparaison entre Pade et Weyant est tentante, bien que leurs univers picturaux diffèrent radicalement. Toutes deux sont nées en 1997, toutes deux peignent, toutes deux sont représentées par des galeries de premier plan. Mais là où Weyant cultive une imagerie plus romantique et décorative, Pade s'ancre dans une tradition critique et expressionniste. La question demeure : assiste-t-on à l'émergence d'une artiste importante ou à l'orchestration savante d'une carrière par des acteurs du marché habiles à identifier et valoriser un profil vendeur ? Les deux hypothèses ne sont d'ailleurs pas mutuellement exclusives.

Pina Bausch et le Sacre du Printemps

Au-delà des considérations mercantiles, le travail de Pade mérite d'être analysé pour ses qualités intrinsèques. Sa relation à la danse, et particulièrement à l'œuvre de Pina Bausch, constitue une clé de lecture essentielle. La chorégraphe allemande a profondément marqué l'artiste, comme en témoigne sa série Forårsofret (Le Sacre du Printemps), présentée en 2025 au musée ARKEN.

Le Sacre du Printemps, création musicale révolutionnaire d'Igor Stravinsky en 1913, a trouvé dans la chorégraphie de Pina Bausch (1975) une réinvention radicale. Là où les versions originales mettaient en scène le sacrifice d'une jeune vierge pour assurer le renouveau cyclique de la vie, Bausch a transformé le rituel en exploration de la violence collective, de l'épuisement des corps et de la soumission aux normes sociales. Son célèbre sol recouvert de terre, sur lequel les danseurs glissent, tombent et se relèvent, est devenu une image iconique de la danse contemporaine.

Pade transpose cette énergie dans la peinture. Ses compositions évoquent effectivement des scènes chorégraphiques : corps entrelacés, postures de tension et d'abandon, dynamique collective où l'individu se dissout dans le groupe. Mais contrairement à Bausch, qui travaillait avec des corps réels dans l'espace et le temps, Pade doit créer l'illusion du mouvement par des moyens picturaux.

Forårsofret : anatomie d'une série

La série Forårsofret constitue le premier corpus muséal de Pade. Dix grands formats qui revisitent le mythe du sacrifice en en inversant la signification.[^1] Là où la tradition représentait une victime passive, Pade propose des figures féminines dotées d'agency, capables de résistance et de solidarité. Ce renversement n'est pas seulement thématique : il engage une réflexion sur les modes de représentation du corps féminin dans l'histoire de l'art occidentale.

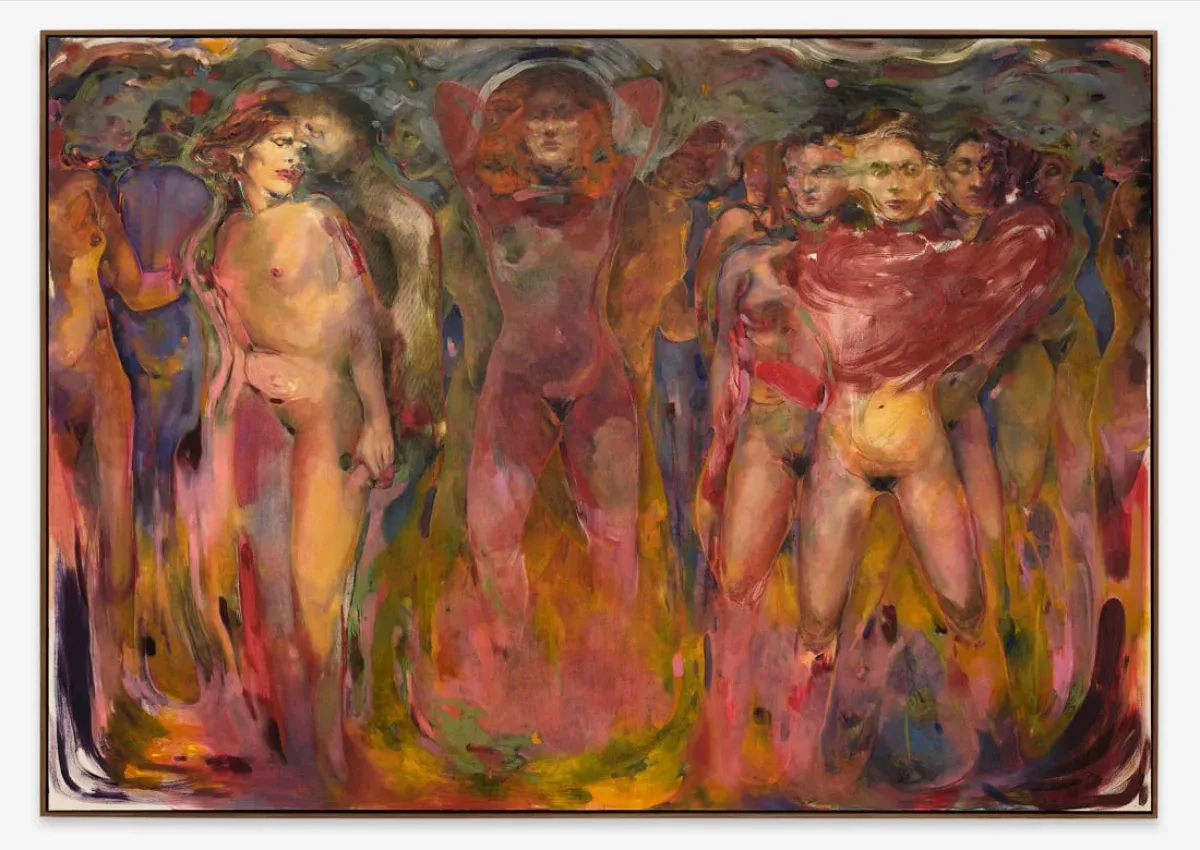

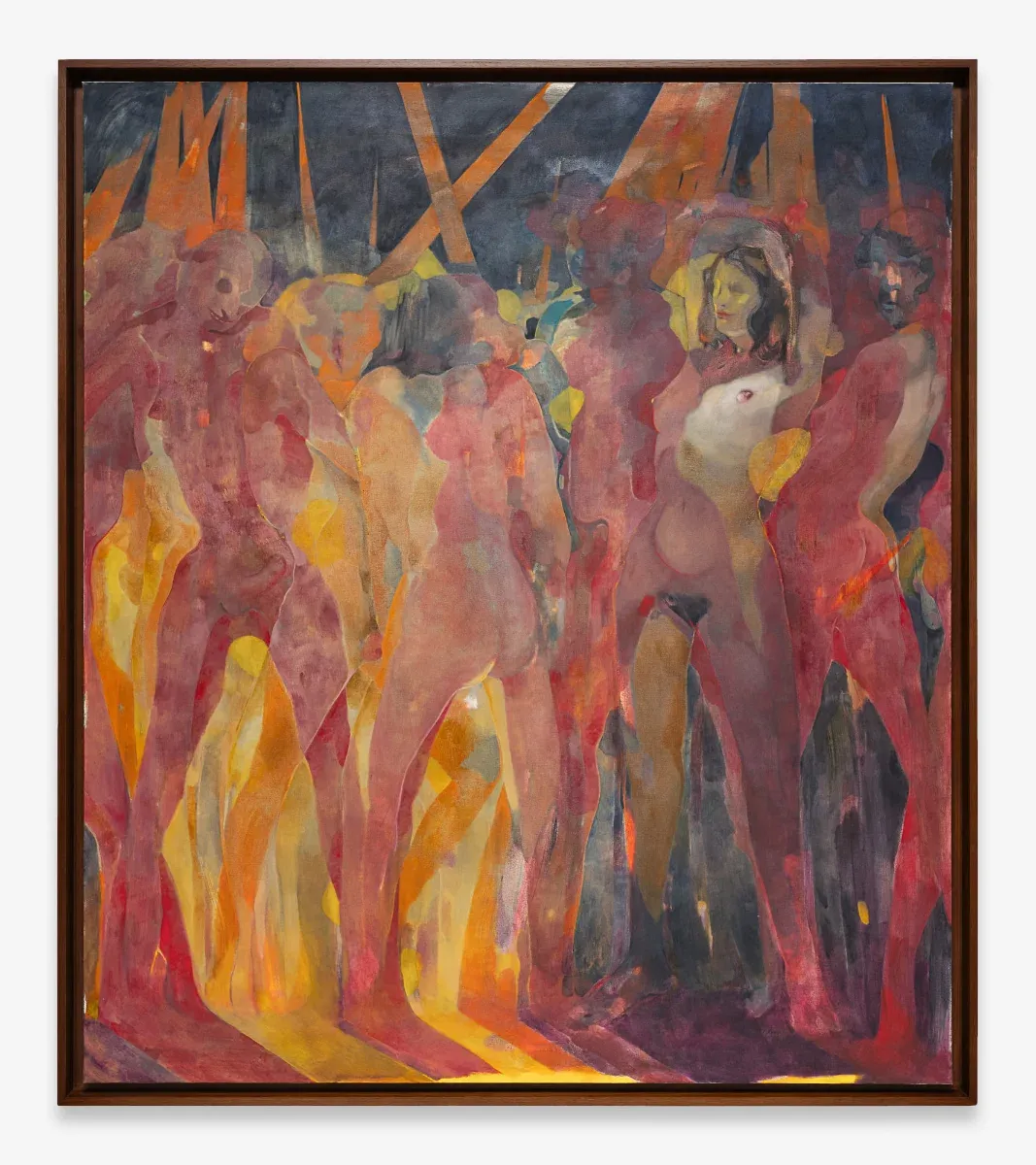

Des œuvres comme Adoration of the Earth (2025) et The Game of Abduction (2024) déploient une dramaturgie collective où les corps nus s'embrassent, s'étreignent ou s'affrontent dans des compositions ouvertes, entre abstraction et figuration. La palette chromatique frappe par sa violence : verts acides, bleus cobalts, jaunes rouille, rouges vifs. Ces couleurs non naturalistes évoquent moins la chair réelle que des états émotionnels intenses – ce que la critique anglophone a justement nommé "bruised blend", mélange contusionné.

L'organisation spatiale privilégie les plans resserrés, effaçant les frontières individuelles pour évoquer la puissance d'un rituel ou d'une procession. Le sol, dans certaines œuvres, rappelle directement la scénographie terreuse de Bausch. Les postures sont marquées par la torsion, la tension musculaire, les bras levés ou les mains jointes – échos visuels des gestes chorégraphiques collectifs. Souvent, le visage s'efface au profit du corps, porteur d'émotions et d'action.

L'absence de protagoniste unique constitue un choix décisif. Contrairement au récit sacrificiel traditionnel centré sur une héroïne, Pade disperse l'action et évite toute identification voyeuriste. Cette stratégie rejoint les théories contemporaines sur la représentation, notamment le concept de "performativité du corps" développé par Judith Butler : le sujet se constitue par l'action collective et la répétition gestuelle, non par une essence préexistante.

Søgelys : fumée et projecteurs

L'exposition londonienne poursuit et approfondit ces recherches. Le titre Søgelys (projecteur en danois) annonce une dramatisation accrue. Les toiles monumentales comme Skygge over mængden (Ombre sur la foule, 300 x 450 cm) deviennent des scènes théâtrales où la fumée menace d'obscurcir les récits en souvenirs brumeux. Dans cette œuvre, décrite comme l'ancrage conceptuel de l'exposition, les figures se consument dans les suites du chaos. Une silhouette ailée émerge de la fumée, rétroéclairée par un ciel jaune incandescent, tandis que des faisceaux de projecteurs balaient la scène comme des yeux vigilants.

Ces projecteurs deviennent un motif récurrent. Dans Knækkede stråler (Rayons brisés), ils se transforment en courants fluorescents qui perforent la foule, repoussant les figures comme des pôles magnétiques. Dans Rød nat (Nuit rouge), ils se réfractent sur les corps et se dispersent en éclats, évoquant les scènes de bataille du peintre de la Renaissance italienne Paolo Uccello. Cette référence à Uccello n'est pas anodine : elle inscrit Pade dans une tradition de peinture d'histoire, tout en soulignant la dimension artificielle et construite de ses scènes.

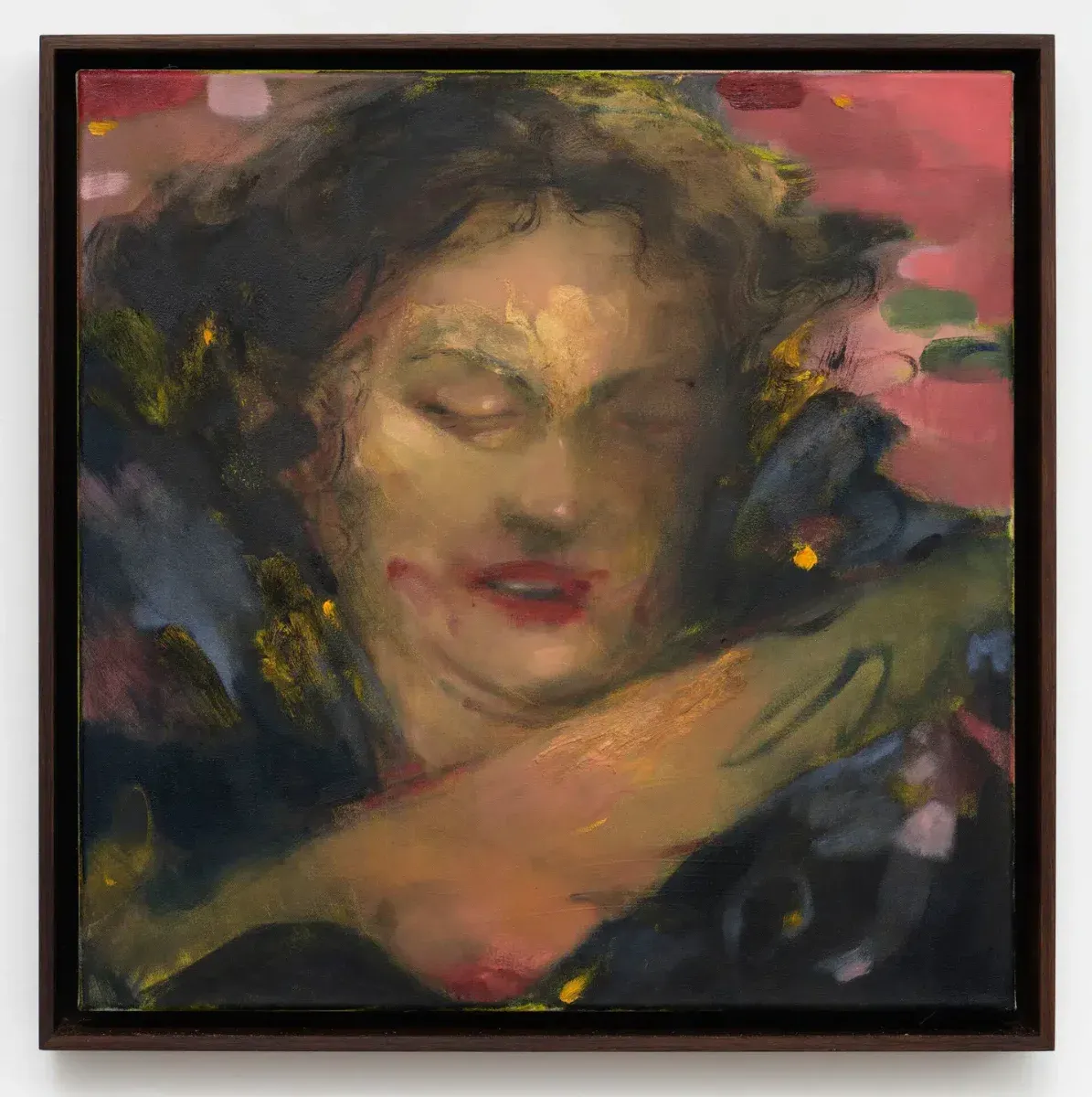

La fumée, quant à elle, fonctionne comme agent d'abstraction. "Je suis devenue fascinée par la fumée et les ombres comme objets poétiques qui ne sont pas des objets", explique Pade. "Ils ne sont pas tangibles et sont devenus un véhicule pour abstraire les personnages dans ces peintures." Cette dissolution progressive des corps dans une atmosphère indistincte rappelle les dernières peintures de Turner, où les éléments se fondent dans la lumière et la couleur.

Iconographie classique et subversion

Pade ne se contente pas de références modernistes. Elle convoque également l'histoire de l'art la plus classique, qu'elle subvertit avec plus ou moins de subtilité. Dans Den fundne (La trouvée), une femme sauvée de la foule s'effondre dans la pose de la Pietà, citation directe de l'une des iconographies les plus reconnaissables de la tradition chrétienne. Mais ici, la Vierge pleurant le Christ mort devient une figure anonyme dans un contexte indéterminé.

D'autres œuvres convoquent les mythes de métamorphose : Perséphone traînée aux Enfers, Jupiter et Io, Daphne fuyant Apollon et se transformant en laurier. Ces récits de transformation, de violence et de fuite trouvent dans la peinture de Pade une actualisation troublante. Les cycles de tentation et rédemption, expulsion et résurrection, sont rejoués dans des tableaux où les commencements et les fins deviennent des seuils et des limites. "Je veux que ça reste toujours dans la partie qui s'effondre", dit-elle. "Je voulais maintenir la tension."

Cette référence aux murales de Diego Rivera, mentionnée dans le communiqué de presse, mérite d'être interrogée. Les grandes compositions du peintre mexicain célébraient le peuple et l'histoire, dans un projet politique explicite. Pade emprunte l'échelle monumentale et la densité des corps, mais évacue toute narration historique précise. Ses foules ne représentent aucun événement identifiable, aucune classe sociale spécifique. Elles flottent dans un entre-deux spatial et temporel qui évoque aussi bien les boîtes de nuit que les théâtres, aussi bien des rituels archaïques que des rassemblements contemporains.

Questions de regard

Le travail de Pade s'inscrit explicitement dans une critique du male gaze. "J'aborde les figures davantage comme une palette de couleurs, des vases à émotions", déclare-t-elle, refusant de représenter le corps féminin comme objet de désir ou d'identité individuelle. Cette position est théoriquement louable et s'inscrit dans les débats contemporains sur la représentation. Reste à savoir si l'intention suffit à neutraliser les mécanismes du regard.

Car le nu féminin, même désincarné et dépersonnalisé, reste un nu féminin. Les corps que peint Pade, avec leurs courbes, leurs seins, leurs hanches, demeurent genrés et potentiellement érotisables par le spectateur. L'artiste peut vouloir échapper au male gaze ; le dispositif pictural ne le garantit pas automatiquement. Cette tension non résolue traverse l'ensemble du travail et mériterait d'être interrogée plus frontalement.

La notion de "sororité" et de "résistance collective" qui apparaît dans les analyses critiques pose également question. Certes, les corps s'entraident, se soutiennent, forment des configurations solidaires. Mais ils sont aussi pris dans la violence, la confusion, l'épuisement. Lire ces scènes comme purement émancipatrices relève d'une projection optimiste. La puissance de ces peintures réside peut-être davantage dans leur ambiguïté : elles montrent simultanément la force et la vulnérabilité, l'union et la dissolution, la joie et la menace.

Processus et dispositif

Sur le plan technique, Pade travaille de manière relativement conventionnelle pour une peintre contemporaine : acrylique, huile, pastel et crayon gras sur toile. Ses foules commencent par une série de cercles et de traits approximatifs, ce qu'elle appelle des "coordonnées" qui situent les visages et le mouvement. Ces marques restent délibérément minimales pour qu'elle puisse aborder chaque toile librement, sans surplanification, et se perdre dans le processus pictural.

Cette méthode de travail, qui privilégie l'intuition sur le plan préétabli, n'est pas sans risque. Certaines zones des peintures semblent effectivement plus réussies que d'autres, avec des passages de virtuosité alternant avec des zones moins convaincantes. Mais cette inégalité fait peut-être partie du projet : elle témoigne de la lutte du peintre avec la matière, de la résistance de la toile.

La scénographie londonienne, avec ses toiles suspendues sur poteaux métalliques détachés des murs, crée un parcours immersif. Les œuvres se chevauchent visuellement, les personnages semblent passer d'une toile à l'autre. Cette mise en espace, qui évoque effectivement une chorégraphie, transforme l'exposition en installation totale. Les petits formats fonctionnent comme des "apertures", capturant des regards, des touches, des échanges fugaces – autant de détails distraits de la scène d'ensemble.

La lumière filtre à travers certaines toiles, révélant les ombres du dessin préparatoire au verso. Les châssis et les barres d'étirement restent visibles, exposant la construction de chaque peinture. Ce refus de dissimuler le dispositif s'inscrit dans une tradition moderniste de réflexivité : la peinture montre qu'elle est peinture, objet matériel avant d'être illusion.

Synthèse et perspectives

Eva Helene Pade arrive au bon moment. À une époque où la peinture figurative connaît un retour en force, où les questions de genre et de représentation dominent le discours critique, où le marché valorise les jeunes artistes femmes, son profil coche toutes les cases. Cette coïncidence peut susciter le scepticisme. Elle ne disqualifie pas pour autant le travail.

Ses peintures possèdent une réelle intensité visuelle. Les couleurs sont audacieuses, les compositions dynamiques, l'ambiance troublante. L'articulation entre références historiques (expressionnisme, peinture d'histoire, mythologie) et préoccupations contemporaines (représentation du corps féminin, agency collective, performativité) témoigne d'une culture visuelle et théorique solide. La relation à la danse et particulièrement à Pina Bausch ouvre des pistes fécondes, même si elle reste parfois plus affirmée que véritablement développée plastiquement.

Les limites du projet apparaissent dans sa dépendance aux discours qui l'accompagnent. Seules, les peintures risqueraient d'être lues comme de belles scènes de foule, techniquement accomplies mais conceptuellement floues. C'est l'appareil critique – communiqués de presse, essais de conservateurs, interviews – qui les charge de significations politiques et théoriques. Cette dépendance au texte n'est pas propre à Pade, elle caractérise une large partie de l'art contemporain. Mais elle fragilise l'œuvre en la rendant tributaire d'une médiation permanente.

Reste à savoir ce que deviendra ce travail dans dix ou vingt ans, une fois retombée l'excitation du lancement. Pade possède-t-elle l'endurance et l'inventivité nécessaires pour renouveler son vocabulaire sans se répéter ? Saura-t-elle résister aux pressions du marché qui voudra reproduire à l'infini les formules qui fonctionnent ? Parviendra-t-elle à approfondir les questions qu'elle soulève plutôt que de les illustrer ?

Pour l'instant, elle offre des peintures énergiques, intelligemment référencées, esthétiquement séduisantes et idéologiquement correctes. Ce qui, dans le contexte actuel, suffit largement à assurer le succès. Que cela produise une œuvre durable reste une question ouverte. L'histoire de l'art est pleine d'artistes prometteurs dont on a oublié le nom. Elle compte aussi quelques fulgurations qui ont su transformer un moment favorable en contribution durable. Eva Helene Pade a les moyens – financiers, institutionnels, critiques – de tenter l'expérience. À elle de prouver que derrière le dispositif se cache une nécessité.

Pade et Bruyckere

Le traitement du sacrifice et du corps meurtri par Pade trouve un écho troublant, bien que par des moyens radicalement différents, dans l'œuvre de Berlinde de Bruyckere.

La sculptrice belge (née en 1964), également représentée par Thaddaeus Ropac, explore depuis trois décennies l'angoisse, la violence et la fragilité des corps à travers des installations où la cire colorée recouvre des hybridations troublantes – chevaux anthropomorphiques, troncs d'arbres traités comme des gisants blessés, membres humains métamorphosés.

Là où Pade peint des foules en mouvement dans des espaces indéterminés, de Bruyckere sculpte des dépouilles solitaires, des reliques organiques qu'elle dispose avec un soin rituel sur des autels de fortune ou suspend à des crochets de boucher.

Les deux artistes partagent néanmoins une fascination pour les références à la peinture ancienne nordique et européenne (Rogier Van der Weyden, Zurbaran chez de Bruyckere ; Munch, Dix chez Pade), une obsession pour la Pietà comme iconographie fondamentale, et surtout une volonté de subvertir les récits sacrificiels traditionnels où le féminin est objet passif.

Chez de Bruyckere, cette subversion passe par la métamorphose généralisée – son Agnus Dei transforme l'agneau christique en poulain mort, encapuchonné et disloqué, évoquant autant la Shoah que la photo d'Alan Kurdi. Chez Pade, elle opère par la dissolution de l'individu dans le collectif et par l'inversion de l'agency. Mais là où la sculptrice belge travaille dans le registre du macabre et de la déréliction – ne subsistent que des restes, des peaux séchées, des viscères exposés sous cloche –, Pade maintient ses corps dans un état de tension perpétuelle, "dans la partie qui s'effondre", sans jamais basculer dans la mort accomplie.

De Bruyckere ritualise la mort par le "soin" apporté aux dépouilles (tissus interposés, bandages, protection), Pade ritualise la violence par la chorégraphie et la couleur. L'une sculpte l'angoisse comme spectacle cathartique de la fragilité anéantie, l'autre la peint comme énergie collective ambiguë où souffrance et désir, danger et solidarité coexistent. Cette comparaison révèle peut-être moins une influence directe qu'une convergence générationnelle et géographique (Europe du Nord) autour de thématiques similaires – corps, violence, sacrifice, mémoire historique – traitées selon des tempéraments opposés. Il serait intéressant d'observer si, avec le temps et la maturité, le travail de Pade se complexifiera vers une forme de gravité proche de celle de de Bruyckere, ou s'il maintiendra cette énergie presque frénétique qui caractérise actuellement ses foules.

Eva Helene Pade, Søgelys

Thaddaeus Ropac Ely House, Londres

14 octobre – 20 décembre 2025