La belle et audacieuse Frileuse de Jean-Antoine Houdon

Analyse approfondie de La Frileuse, sculpture emblématique où Houdon transcende le néoclassicisme pour atteindre une modernité saisissante. Étude exclusive.

La Frileuse de Houdon : Incarnation sensuelle du néoclassicisme français

Article augmenté le 31/08/2025

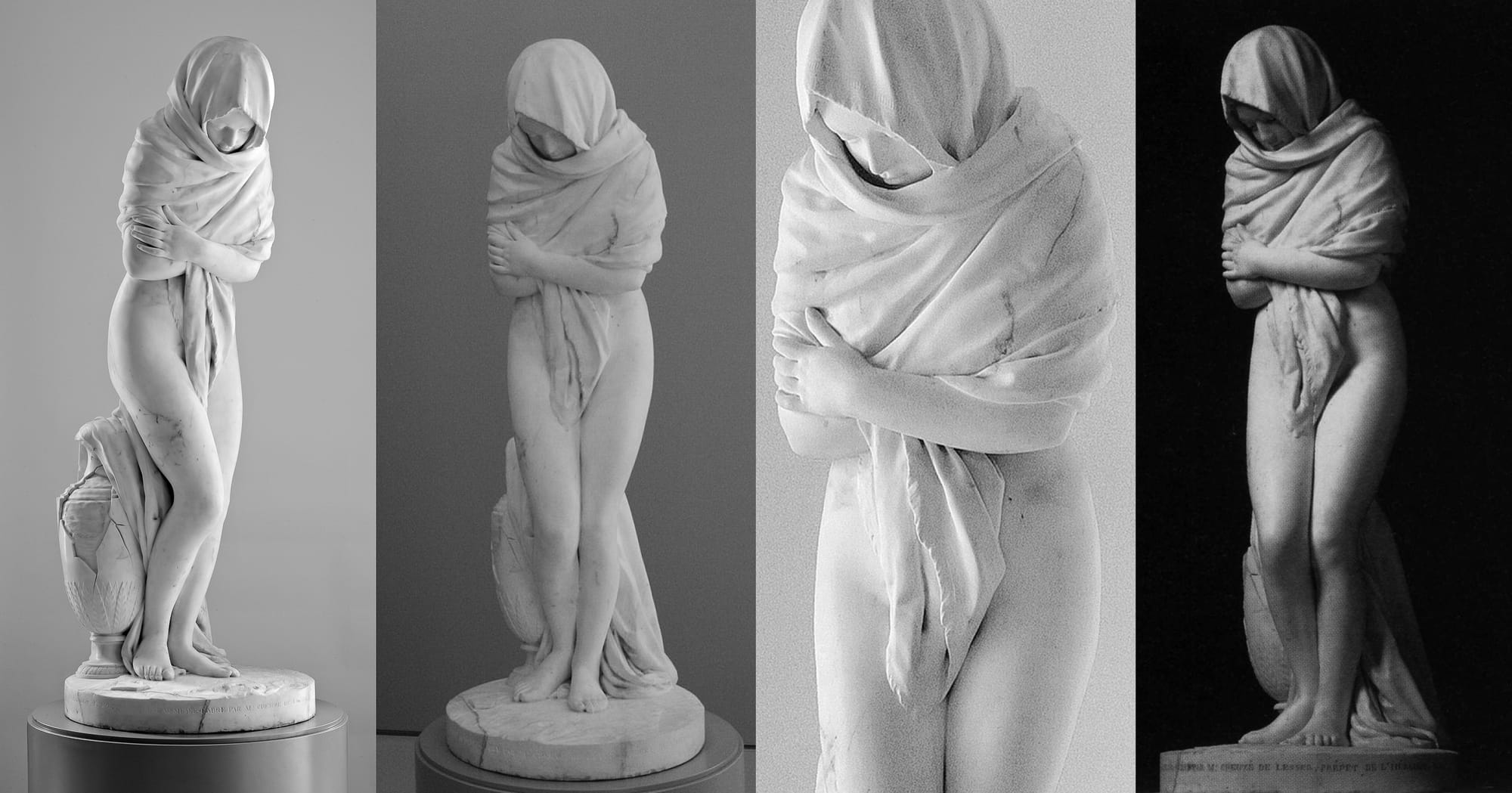

Dans le panthéon de la sculpture française du XVIIIe siècle, peu d'œuvres conjuguent avec autant de subtilité l'héritage antique et la sensibilité moderne que La Frileuse de Jean-Antoine Houdon. Cette figure féminine drapée, saisie dans un geste d'une intimité troublante, cristallise les tensions esthétiques d'une époque tiraillée entre l'idéalisation néoclassique et l'observation naturaliste. Créée vers 1783, cette sculpture s'impose comme un manifeste silencieux de la virtuosité technique de Houdon et de sa capacité singulière à insuffler la vie dans le marbre, transcendant les conventions académiques pour atteindre une vérité psychologique rarement égalée dans la statuaire de son temps.

Jean-Antoine Houdon : Le sculpteur du vivant

Formation et parcours initial

Né à Versailles le 20 mars 1741, Jean-Antoine Houdon grandit dans un milieu favorable aux arts, son père étant concierge de l'École royale des élèves protégés. Cette proximité précoce avec le monde artistique détermine sa vocation. Admis à l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1756, il devient l'élève de Michel-Ange Slodtz et de Jean-Baptiste Pigalle, deux figures majeures de la sculpture française qui lui transmettent une maîtrise technique irréprochable et un sens aigu de l'observation anatomique. Le jeune Houdon remporte le Prix de Rome en 1761 avec un bas-relief représentant La Reine de Saba apportant des présents à Salomon, témoignage précoce de sa capacité à orchestrer des compositions complexes et à rendre les subtilités du drapé, qualité qui trouvera son apogée dans La Frileuse.

L'expérience romaine et la révélation de l'antique

Le séjour romain de Houdon, de 1764 à 1768, constitue une période déterminante dans la formation de son langage plastique. Pensionnaire à la Villa Médicis, il s'immerge dans l'étude des antiques, particulièrement fasciné par les sculptures hellénistiques du Musée du Capitole et les collections du Vatican. Cette confrontation directe avec les chefs-d'œuvre de l'Antiquité nourrit sa compréhension de la forme humaine idéalisée tout en aiguisant son regard critique. Contrairement à nombre de ses contemporains qui se contentent d'une imitation servile, Houdon développe une approche syncrétique, fusionnant la perfection formelle antique avec une sensibilité moderne attentive aux nuances psychologiques et aux détails naturalistes.

Carrière parisienne et consécration

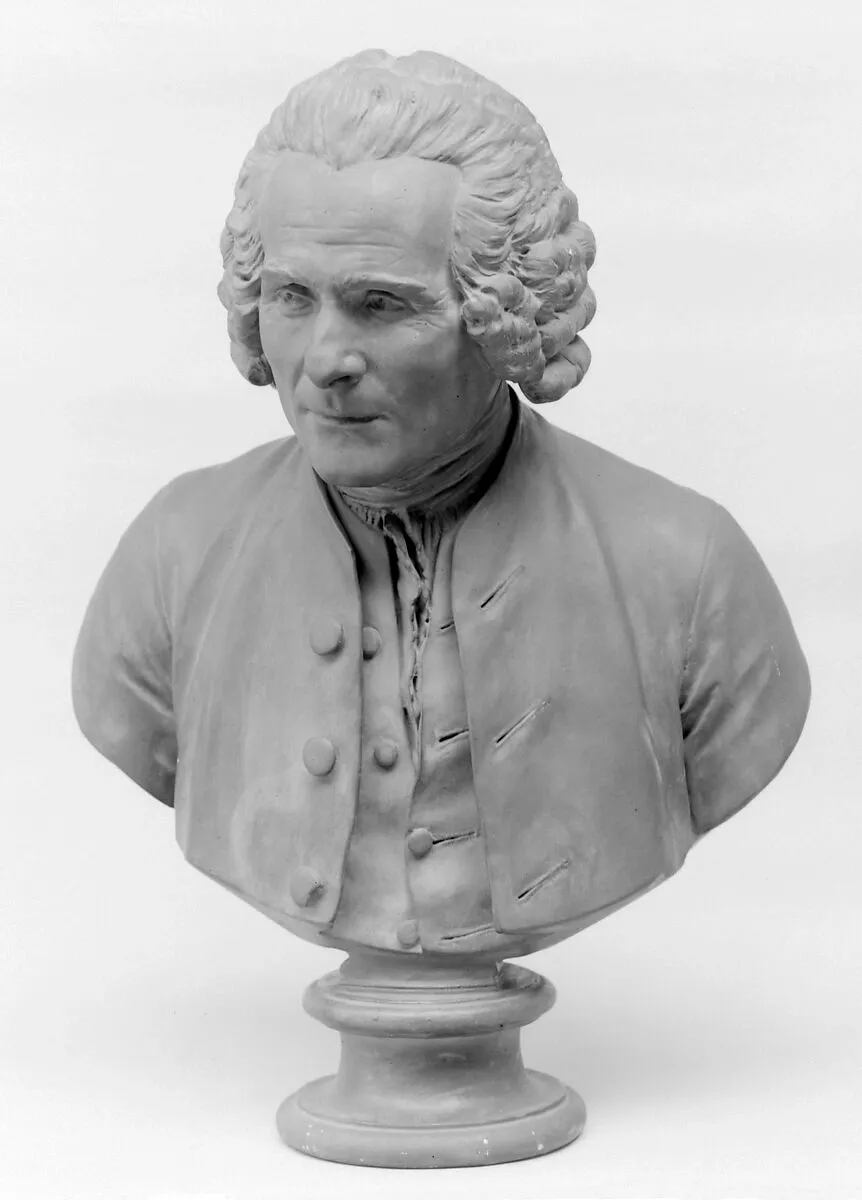

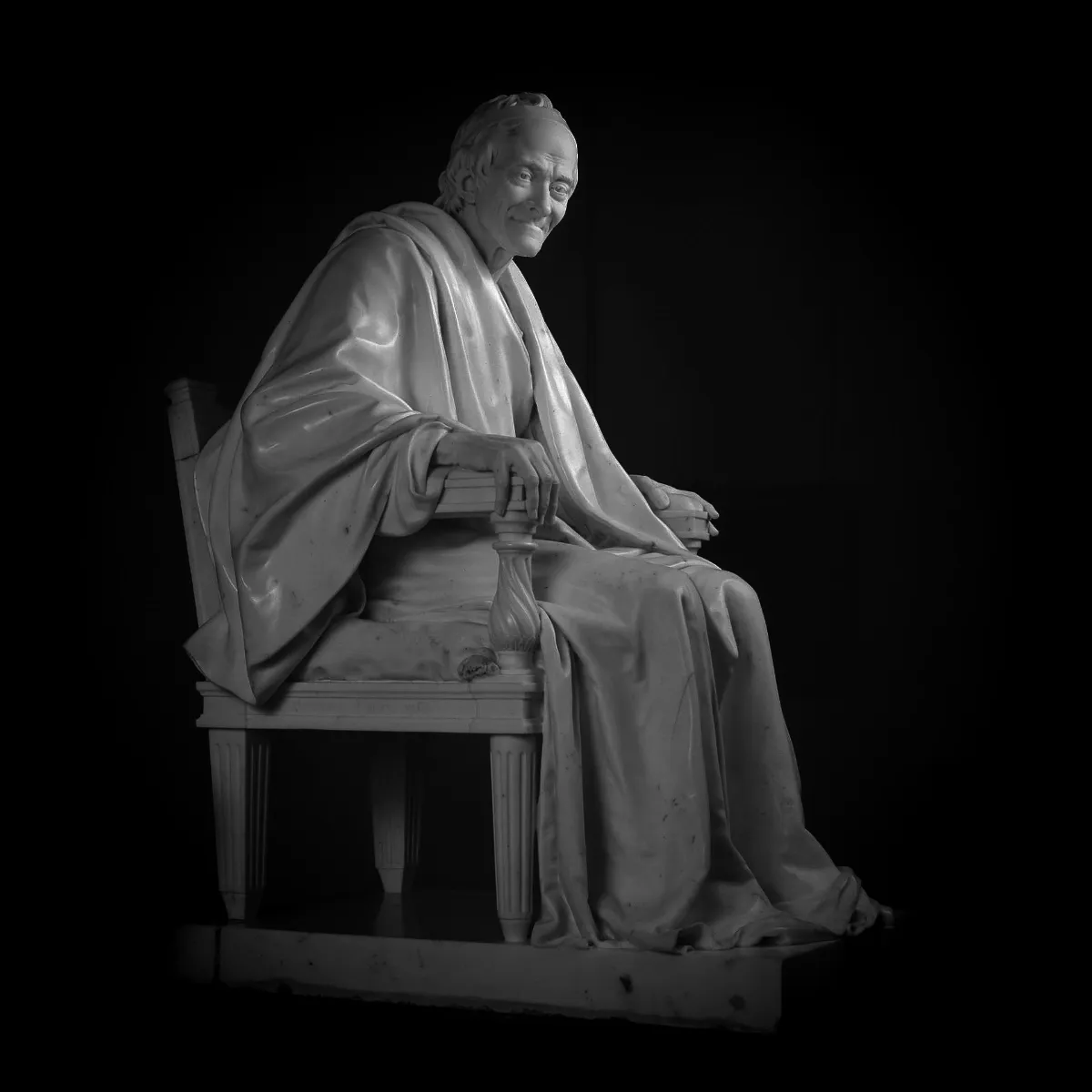

De retour à Paris en 1768, Houdon s'impose rapidement comme le portraitiste le plus recherché de son temps. Sa capacité à capturer non seulement la ressemblance physique mais aussi l'essence psychologique de ses modèles lui vaut les commandes les plus prestigieuses. Les bustes de Voltaire (1778), de Rousseau (1778), de Franklin (1778-1779) et de Washington (1785) établissent sa réputation internationale. Cette maîtrise du portrait, fondée sur une observation minutieuse et une compréhension profonde de l'anatomie humaine, irrigue l'ensemble de son œuvre, y compris ses figures allégoriques comme La Frileuse.

Influences et synthèses artistiques

L'art de Houdon se nourrit d'influences multiples qu'il synthétise avec une remarquable originalité. L'héritage de Pigalle transparaît dans son attention au rendu naturaliste des chairs et dans sa capacité à suggérer la vie palpitante sous l'épiderme de marbre. De Slodtz, il retient la maîtrise du drapé et le sens de la composition monumentale. Mais c'est surtout dans le dialogue avec l'Antiquité que Houdon forge son style unique. Les sculptures hellénistiques, particulièrement les figures drapées comme la Vénus de Milo ou les Tanagras, informent sa conception de La Frileuse. Cependant, là où l'art antique privilégie l'idéalisation, Houdon introduit une dimension psychologique et sensuelle qui annonce la sensibilité romantique.

L'atelier de la rue du Faubourg-Saint-Honoré

L'atelier de Houdon, établi rue du Faubourg-Saint-Honoré, devient un lieu de création intense et de transmission du savoir. Assisté de praticiens habiles, le maître supervise chaque étape du processus créatif, de l'esquisse en terre à la taille définitive du marbre. C'est dans cet espace que naît La Frileuse, fruit d'un long processus d'élaboration où se succèdent études anatomiques, modelages préparatoires et ajustements compositionnels. L'atelier conserve les moules en plâtre qui permettront les multiples déclinaisons de l'œuvre en différents matériaux et formats.

Contexte historique et artistique

La France des Lumières finissantes

La Frileuse voit le jour dans une France en pleine mutation intellectuelle et politique. Les années 1780 marquent l'apogée et le crépuscule simultanés de l'Ancien Régime. La cour de Louis XVI et Marie-Antoinette cultive un goût prononcé pour l'antique revisité, manifeste dans les créations mobilières de Georges Jacob ou les décors de François-Joseph Bélanger. Cette passion pour l'Antiquité, nourrie par les découvertes archéologiques d'Herculanum et Pompéi, trouve dans la sculpture un medium privilégié d'expression. Paradoxalement, cette célébration de la beauté idéale coexiste avec une curiosité croissante pour le naturel et le sensible, reflet de l'influence rousseauiste qui imprègne les élites éclairées.

Le néoclassicisme triomphant

Le mouvement néoclassique, théorisé par Winckelmann et incarné en peinture par David, trouve en Houdon un interprète nuancé. Si La Frileuse emprunte à l'Antiquité son drapé mouillé et sa composition pyramidale, elle s'en éloigne par son sujet prosaïque et son traitement sensuel. Cette tension entre idéal et réel caractérise le néoclassicisme français, moins dogmatique que son pendant germanique ou italien. L'Académie royale, sous la direction de Pierre d'Angiviller, encourage cette synthèse entre tradition et innovation, créant un climat propice à l'éclosion d'œuvres singulières comme La Frileuse.

Contemporains et émulations

L'époque de Houdon voit s'épanouir une génération exceptionnelle de sculpteurs. Clodion développe un style rococo tardif empreint de sensualité mythologique. Pajou perpétue la tradition du portrait officiel avec une élégance toute française. Julien oscille entre commandes religieuses et allégories profanes. Dans ce contexte de vive émulation, La Frileuse se distingue par sa capacité à transcender les catégories établies : ni portrait ni allégorie pure, elle invente une forme hybride qui préfigure les recherches du XIXe siècle.

Genèse et création de l'œuvre

Datation et circonstances

Les archives suggèrent que La Frileuse fut conçue vers 1781-1783, période d'intense créativité pour Houdon. Contrairement à la plupart de ses œuvres majeures, elle ne résulte pas d'une commande spécifique mais semble procéder d'une recherche personnelle de l'artiste. Cette liberté créative explique peut-être l'audace formelle et thématique de l'œuvre, affranchie des contraintes iconographiques imposées par un commanditaire. Le premier modèle en terre cuite, aujourd'hui conservé au musée Fabre de Montpellier, témoigne du processus d'élaboration progressif, Houdon affinant le jeu des drapés et l'expression du visage par touches successives.

Une création libre et novatrice

L'absence de commande documentée pour La Frileuse suggère une œuvre de recherche pure, où Houdon explore librement les possibilités expressives de son art. Cette indépendance créative lui permet d'aborder un thème inédit dans la grande sculpture : la sensation physique immédiate, dépouillée de tout appareil mythologique ou allégorique. Le choix du titre, oscillant entre La Frileuse et L'Hiver, révèle cette ambiguïté fondamentale : s'agit-il d'une personnification allégorique de la saison ou du portrait générique d'une femme saisie par le froid ? Cette indétermination même constitue la modernité de l'œuvre.

Analyse esthétique approfondie

Composition et dynamique formelle

La Frileuse s'organise selon une composition pyramidale d'une remarquable stabilité, tout en suggérant un mouvement spiralé qui anime la figure de l'intérieur. Le corps féminin, enveloppé dans une draperie qui épouse étroitement ses formes, se contracte dans un geste de protection contre le froid. Les bras croisés sur la poitrine, les mains disparaissant sous le tissu, créent une ligne de force horizontale qui contraste avec la verticalité de la silhouette. Cette tension entre stabilité et mouvement, entre fermeture et suggestion d'ouverture, confère à l'œuvre sa présence magnétique.

Le traitement du drapé constitue un tour de force technique et esthétique. Houdon maîtrise parfaitement la tradition du "drapé mouillé" héritée de la sculpture hellénistique, mais il la réinvente en introduisant des variations de texture et d'épaisseur qui suggèrent la qualité tactile du tissu. Les plis s'organisent selon une logique à la fois naturaliste et ornementale, créant des rythmes visuels qui guident le regard autour de la figure. La manière dont le voile encadre le visage, formant une sorte de nimbe protecteur, rappelle certaines représentations de la Vierge tout en conservant une sensualité profane qui déjoue toute lecture religieuse.

Le traitement anatomique et l'expression

Sous le voile qui moule étroitement le corps, Houdon révèle une maîtrise anatomique consommée. Les formes féminines transparaissent avec une précision qui n'exclut pas la pudeur, créant un effet de suggestion érotique d'autant plus puissant qu'il reste voilé. Le modelé des chairs, particulièrement visible au niveau du visage et du cou, témoigne d'une observation minutieuse de la nature vivante. Les transitions subtiles entre les plans, le rendu délicat de l'épiderme, la suggestion des structures osseuses et musculaires sous-jacentes, attestent d'une connaissance approfondie de l'anatomie humaine acquise par la pratique du moulage sur nature.

L'expression du visage constitue l'aboutissement psychologique de l'œuvre. Les yeux mi-clos, les lèvres légèrement entrouvertes, suggèrent un état intermédiaire entre veille et abandon, entre conscience et rêverie. Cette ambiguïté expressive, caractéristique du génie de Houdon, permet des lectures multiples : frisson de froid, langueur sensuelle, méditation intérieure. Le léger sourire qui affleure transforme ce qui pourrait n'être qu'une étude de sensation physique en portrait psychologique complexe.

Matérialité et virtuosité technique

La version en marbre de La Frileuse, conservée au musée du Louvre, révèle la virtuosité technique de Houdon dans le travail de la pierre. Le contraste entre les surfaces polies des chairs et le traitement plus mat des draperies crée une hiérarchie visuelle qui concentre l'attention sur les zones expressives. L'utilisation subtile de la gradine pour texturer certaines parties du drapé introduit des vibrations lumineuses qui animent la surface. Les versions en terre cuite et en bronze, réalisées du vivant de l'artiste ou peu après, offrent des interprétations matérielles différentes qui enrichissent la compréhension de l'œuvre.

Interprétations selon les époques

Pour les contemporains de Houdon, La Frileuse incarnait l'idéal de grâce féminine filtré par le prisme néoclassique. L'amateur éclairé y voyait une démonstration de virtuosité technique rivalisant avec les antiques, tandis que le philosophe pouvait y lire une méditation sur la fragilité humaine face aux éléments. Cette polyvalence interprétative garantit le succès de l'œuvre auprès d'un public varié, des collectionneurs privés aux institutions muséales naissantes.

Notre regard contemporain, informé par deux siècles d'évolution artistique, perçoit dans La Frileuse des dimensions que ses premiers spectateurs ne pouvaient soupçonner. La tension entre idéalisation et naturalisme préfigure les débats esthétiques du XIXe siècle. L'attention portée à la sensation physique immédiate annonce les préoccupations impressionnistes. La charge érotique sublimée de l'œuvre résonne avec les explorations psychanalytiques du désir et de sa représentation. Plus fondamentalement, La Frileuse nous apparaît comme une méditation sur la vulnérabilité et la protection, thèmes universels qui transcendent les contingences historiques.

Place dans l'histoire de l'art

La Frileuse occupe une position charnière dans l'évolution de la sculpture occidentale. Tout en s'inscrivant dans la tradition du nu drapé antique, elle inaugure une approche moderne de la figure humaine, attentive aux sensations physiques et aux états psychologiques subtils. Cette synthèse entre héritage classique et sensibilité moderne influence profondément la sculpture du XIXe siècle, de Pradier à Carpeaux. L'œuvre démontre qu'il est possible de renouveler les formes traditionnelles sans rupture brutale, par un approfondissement et une intériorisation des modèles hérités.

L'impact de La Frileuse sur les générations suivantes de sculpteurs est considérable. Canova, lors de son passage à Paris, étudie attentivement l'œuvre et s'en inspire pour certaines de ses figures féminines drapées. Thorvaldsen y puise des leçons de simplicité expressive. Plus tard, les sculpteurs romantiques comme Préault reconnaissent en Houdon un précurseur dans l'exploration des états psychologiques complexes. Au-delà de ces influences directes, La Frileuse établit un paradigme : celui de la figure féminine comme support d'exploration formelle et expressive, libérée des contraintes narratives mythologiques.

La Frileuse de Houdon transcende son époque pour s'imposer comme une œuvre intemporelle, synthèse magistrale entre tradition antique et modernité naissante. Dans ce marbre palpitant de vie, Houdon ne se contente pas de démontrer sa virtuosité technique exceptionnelle ; il invente une forme nouvelle de présence sculpturale, où la sensation physique immédiate devient le vecteur d'une exploration psychologique profonde. L'ambiguïté fondamentale de l'œuvre – entre allégorie et genre, entre idéal et naturel, entre pudeur et sensualité – constitue sa richesse et garantit sa pérennité. Elle demeure un jalon essentiel dans l'histoire de la sculpture occidentale, témoignage de ce moment unique où le néoclassicisme, porté à son point de perfection, contenait déjà les germes de son propre dépassement.

✔︎ Musée Fabre, Montpellier