Jean-Baptiste Greuze, le peintre de la vertu et ses troublantes ambiguïtés

Jean-Baptiste Greuze fut le peintre de la vertu bourgeoise au XVIIIe siècle. Ses scènes morales ont conquis Diderot et le Salon. Mais derrière les jeunes filles modestes se cache de troublantes ambiguïtés ; son œuvre révèle les contradictions d'une époque

On croit connaître Jean-Baptiste Greuze. Peintre moral, chantre de la vertu bourgeoise, protégé de Diderot — l'histoire de l'art a figé son image dans une posture édifiante qui rassure autant qu'elle simplifie. Pourtant, derrière cette façade de respectabilité se cache un artiste infiniment plus complexe, plus ambigu, et franchement plus intéressant que ne le suggère sa réputation d'illustrateur des bons sentiments. Comment expliquer que celui qui peint L'Accordée de village, parangon de la morale familiale, exécute aussi La Cruche cassée pour la maîtresse du roi ? Que le peintre célébré pour sa critique du Rococo séduise précisément l'aristocratie libertine qu'il prétend dénoncer ?

La vérité, c'est que Greuze a navigué avec une habileté remarquable entre les aspirations d'une classe bourgeoise montante et les attentes d'une aristocratie finissante, produisant une œuvre dont l'ambiguïté fondamentale — culminant dans l'équivoque troublante de ses jeunes filles "innocentes" — remet profondément en question le caractère monolithique de sa prétendue vocation morale. Le corpus est infiniment plus riche, plus trouble et plus fascinant que ne le laisse entendre l'étiquette commode de "peintre moral".

L'Invention d'un peintre moral : stratégie et consécration

Né à Tournus en 1725, Jean-Baptiste Greuze n'appartient pas aux cercles les plus établis de l'Académie royale. Sa formation à Lyon puis à Paris se déroule à l'écart des grands ateliers, loin des fastes du Rococo triomphant. Cette position marginale sera déterminante : elle lui permettra de développer un regard différent, moins formaté par les conventions académiques. Plutôt que de se tourner vers ses brillants contemporains — Boucher, Fragonard — Greuze puise son inspiration dans la peinture de genre hollandaise et flamande du XVIIe siècle. Teniers, Dou : voilà ses maîtres véritables. De ces petits maîtres du Nord, il retient le réalisme minutieux des détails, la richesse des textures, et surtout cette attention portée à la vie domestique dans ce qu'elle a de plus prosaïque et de plus touchant.

Mais Greuze n'est pas qu'un technicien doué. Il est surtout une éponge de son temps, capable de capter les idées qui infusent la société et de les traduire en images. Les années 1760 voient l'émergence d'une sensibilité nouvelle, portée par Rousseau et les philosophes des Lumières. L'Émile (1762) redéfinit la place de l'enfant et valorise une éducation "naturelle". Les Confessions célèbrent l'authenticité du sentiment contre l'artifice. Cette révolution sentimentale trouve en Greuze son traducteur pictural le plus efficace — même si l'on peut douter qu'il en ait réellement saisi toutes les implications philosophiques. Peu importe : il en capte l'esprit avec un instinct infaillible.

L'année 1769 marque un tournant décisif, et paradoxalement, c'est un échec cuisant qui va façonner la suite de sa carrière. Greuze nourrit l'ambition suprême de tout peintre de l'époque : être reçu à l'Académie royale comme peintre d'histoire, le genre noble par excellence. Il présente son morceau de réception, Septime Sévère et Caracalla, avec la certitude d'accéder enfin au sommet de la hiérarchie académique. L'humiliation est totale : il n'est reçu que comme "peintre de genre", catégorie inférieure réservée aux petits sujets domestiques. Cette blessure narcissique sera fondatrice. Puisqu'on lui refuse la peinture d'histoire, Greuze va inventer autre chose : le drame bourgeois en peinture.

La revanche est éclatante. Greuze applique au genre mineur les codes et la dignité de la grande peinture. Ses compositions — Le Fils ingrat, Le Fils puni — sont de véritables scènes de théâtre où les gestes sont éloquents, les émotions exacerbées jusqu'au pathos. Chaque tableau raconte une histoire complète et délivre une leçon morale : les méfaits de la loterie, le respect de l'autorité paternelle, les dangers de l'ingratitude filiale. Rien n'est laissé au hasard. Les objets participent au discours : la Bible ouverte, les meubles brisés, les animaux domestiques. Tout fait sens, tout signifie. Greuze élève la peinture de genre au rang d'allégorie morale, créant un nouveau langage pictural qui répond aux attentes d'un public bourgeois en quête de légitimité culturelle.

C'est alors qu'intervient Denis Diderot. Le philosophe, dans ses Salons — ces comptes rendus des expositions de l'Académie qu'il rédige pour la Correspondance littéraire —, cherche désespérément un peintre capable d'incarner son idéal esthétique : un art qui "touche, instruit, corrige et invite à la vertu". Il le trouve en Greuze. La rencontre est moins celle de deux hommes que celle de deux ambitions qui se rejoignent. Diderot voit en Greuze "son" peintre, l'illustration parfaite de ses théories. Quant à Greuze, il trouve en Diderot le meilleur agent publicitaire qu'un artiste puisse rêver.

Le triomphe survient au Salon de 1761 avec L'Accordée de village. Le tableau est un succès public immense. Diderot s'enflamme, y voit "de la poésie" et un retour salvateur à l'essentiel. La description qu'il en donne est dithyrambique, analysant chaque personnage, chaque geste, chaque détail avec une emphase qui confine à l'extase critique. Cette alliance entre Greuze et Diderot n'est pas une simple relation de maître à disciple. C'est une association d'intérêts parfaitement calibrée : Greuze offre à Diderot la preuve vivante de ses théories esthétiques ; Diderot offre à Greuze la consécration intellectuelle et la plus puissante des publicités. Le "peintre moral" est né — produit d'une stratégie de carrière autant que d'une conviction authentique.

Entre critique et séduction : le double jeu d'un artiste de son temps

Si l'on en croit l'image d'Épinal, Greuze incarne la réaction morale contre le Rococo décadent. Opposition frontale : d'un côté Boucher et ses mythologies érotiques, ses chairs laiteuses de nymphes alanguies ; de l'autre Greuze et ses scènes édifiantes, ses cuisines vertueuses, ses familles attendrissantes. Le contraste semble absolu. Diderot lui-même l'énonce sans nuance : il oppose le boudoir à la cuisine, la frivolité de la maîtresse à la vertu de la mère de famille, la décadence aristocratique à la solidité bourgeoise.

Cette opposition esthétique sert évidemment un projet social. La bourgeoisie montante du XVIIIe siècle cherche à se doter de ses propres codes de représentation, en rupture avec ceux de l'aristocratie. Elle se définit par le travail, l'épargne, la famille, la sensibilité "naturelle" — tout ce que la noblesse, jugée corrompue et artificielle, aurait perdu. Greuze lui offre exactement ce miroir flatteur : des paysans et des artisans vertueux, des pères respectés, des jeunes filles pudiques, des enfants aimés. La peinture de Greuze devient l'instrument d'une légitimation culturelle autant que l'expression d'une esthétique nouvelle.

Sauf que la réalité est infiniment plus ambiguë. Car si Greuze peint pour la bourgeoisie, il ne vit pas d'elle. Ses principaux collectionneurs ? L'aristocratie. Ses plus fervents admirateurs ? Les financiers et les nobles éclairés comme La Live de Jully. Et le comble : il parvient même à séduire la Cour, comme en témoigne la commande de La Cruche cassée par Madame du Barry elle-même, maîtresse officielle de Louis XV et incarnation de ce "libertinage" que Greuze est censé combattre.

Allez plus loin : Greuze et son siècle

En complément de cette analyse, nous avons préparé pour nos abonnés cinq articles explorant le contexte intellectuel et artistique de Greuze. Une immersion dans l'écosystème qui a vu naître l'artiste.

- › Naissance de la Presse de Greuze à Balzac

- › L'Académie à l'époque de Greuze

- › L'artiste-entrepreneur au Siècle des Lumières

- › Histoire du Rococo

- › L'invention de l'Enfance

Comment expliquer ce paradoxe ? Par le fait que l'aristocratie du XVIIIe siècle finissant est elle aussi imprégnée de la "sensibilité" rousseauiste. Elle adore se faire attendrir par le spectacle touchant de la vertu populaire — spectacle qu'elle consomme précisément parce qu'il représente un monde qui n'est pas le sien. Il y a quelque chose de profondément voyeuriste dans cette fascination aristocratique pour les scènes domestiques de Greuze. C'est le même mécanisme qui fait que les courtisans se pâment devant le Hameau de la Reine à Versailles : le fantasme d'une simplicité rustique qu'on admire à distance, sans jamais renoncer à son propre confort.

Greuze comprend parfaitement ce double jeu et en tire profit avec un pragmatisme remarquable. Il flatte la bourgeoisie en lui offrant un miroir de ses valeurs ; il flatte l'aristocratie en lui offrant le spectacle "touchant" de ces mêmes valeurs, souvent mâtiné d'une ambiguïté érotique qui ne leur déplaît pas. Le peintre "moral" est aussi un habile homme d'affaires qui sait adapter sa production aux goûts de ses clients — quels qu'ils soient.

Et cette habileté commerciale va bien au-delà de la simple adaptation thématique. Greuze est un véritable entrepreneur moderne qui comprend avant tout le monde l'importance de la reproductibilité de l'œuvre. Il contrôle méticuleusement la gravure de ses compositions, s'associant aux meilleurs graveurs de son temps — Flipart, Le Bas. Cette stratégie de diffusion massive transforme ses tableaux en phénomènes culturels de masse. Ses scènes morales entrent dans des milliers de foyers, en France et dans toute l'Europe, démultipliant sa notoriété et ses profits. Car Greuze tire souvent plus d'argent des droits de reproduction que de la vente des tableaux eux-mêmes. C'est un entrepreneur avisé qui a saisi que la vraie richesse ne résidait pas dans l'œuvre unique destinée à un collectionneur fortuné, mais dans sa reproduction pour un public élargi.

Cette "entreprise Greuze" révèle un artiste pragmatique, loin du créateur désintéressé célébré par Diderot. Il n'a manifesté aucun engagement politique concret. Il est, c'est inévitable, un opportuniste de génie qui a su capter les contradictions de son siècle et en faire son fonds de commerce. Le peintre de la vertu est aussi — peut-être surtout — un homme terre à terre qui ne dédaigne aucun marché.

Les zones d'ombre : enfance moderne et équivoque morale

C'est dans ses thèmes de prédilection que l'ambiguïté fondamentale de Greuze se révèle avec le plus de force. Deux sujets obsèdent le peintre : l'enfance et la vertu féminine. Dans les deux cas, il rompt radicalement avec les conventions de son temps — et c'est précisément là que son œuvre devient troublante.

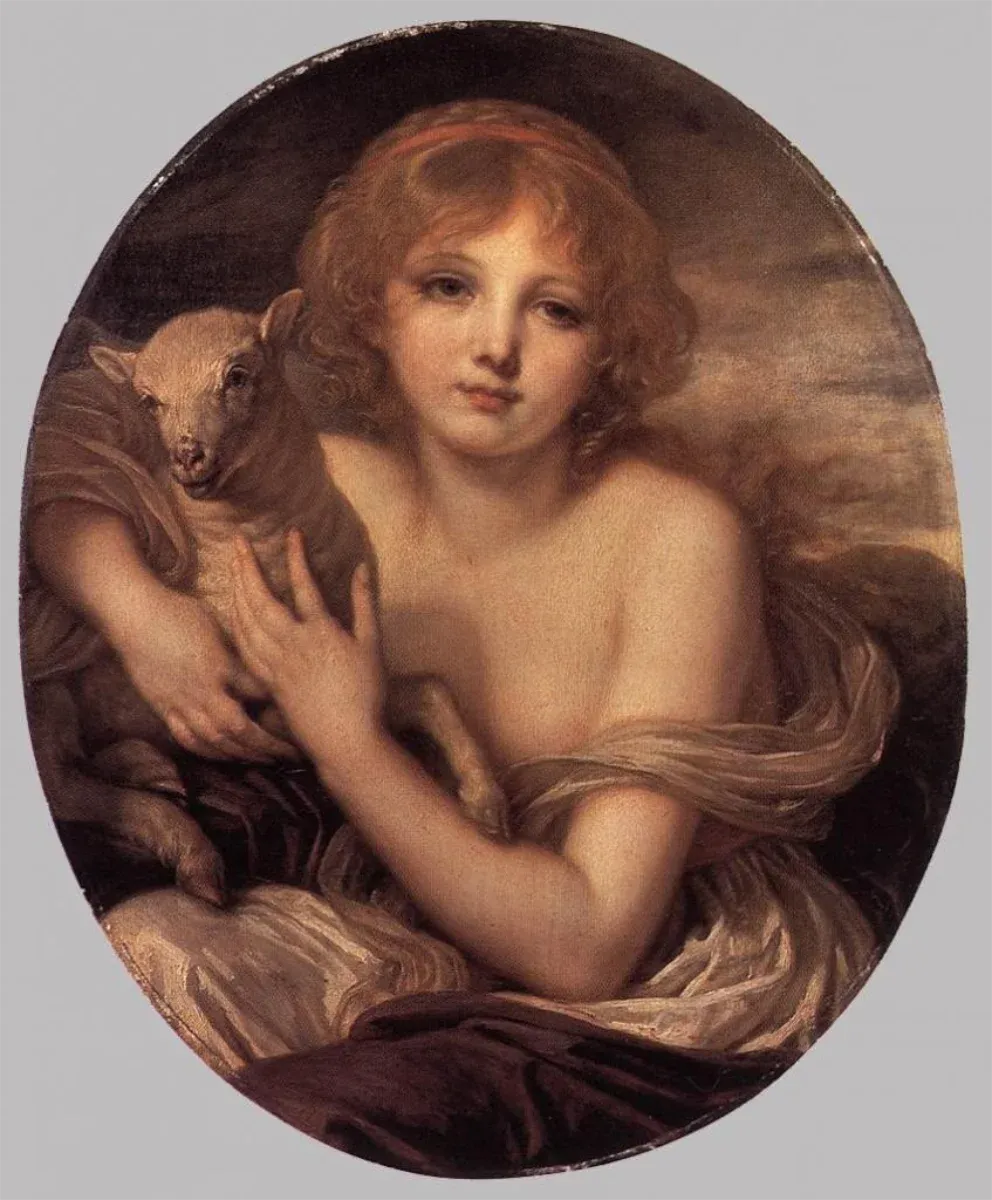

Avant Greuze, l'enfant en peinture était essentiellement un putto, cet ange décoratif hérité de la Renaissance que Boucher dissémine à foison dans ses compositions mythologiques. Ou bien c'était un adulte en réduction, affublé des mêmes poses et des mêmes expressions que ses aînés. L'enfance n'existait pas vraiment comme catégorie spécifique. Greuze, nourri de Rousseau et de L'Émile, invente littéralement l'enfant moderne : non plus un accessoire décoratif ou un petit adulte, mais une personne à part entière, avec sa psychologie propre, ses émotions complexes, sa fragilité singulière.

Et c'est là que les choses deviennent intéressantes — et dérangeantes. Car Greuze ne peint pas seulement l'innocence attendrie. Il peint l'enfant boudeur, maussade, triste, effrayé. L'Oiseau mort en est l'exemple le plus saisissant : une petite fille pleure la mort de son oiseau avec une intensité qui va bien au-delà du chagrin enfantin convenu. Il y a dans ce visage bouleversé quelque chose de profondément troublant, une mélancolie presque adulte, une conscience douloureuse de la perte et de la mort. Greuze saisit la complexité émotionnelle de l'enfance avec une acuité psychologique qui rompt totalement avec la tradition — et qui annonce, d'une certaine manière, la sensibilité romantique du XIXe siècle.

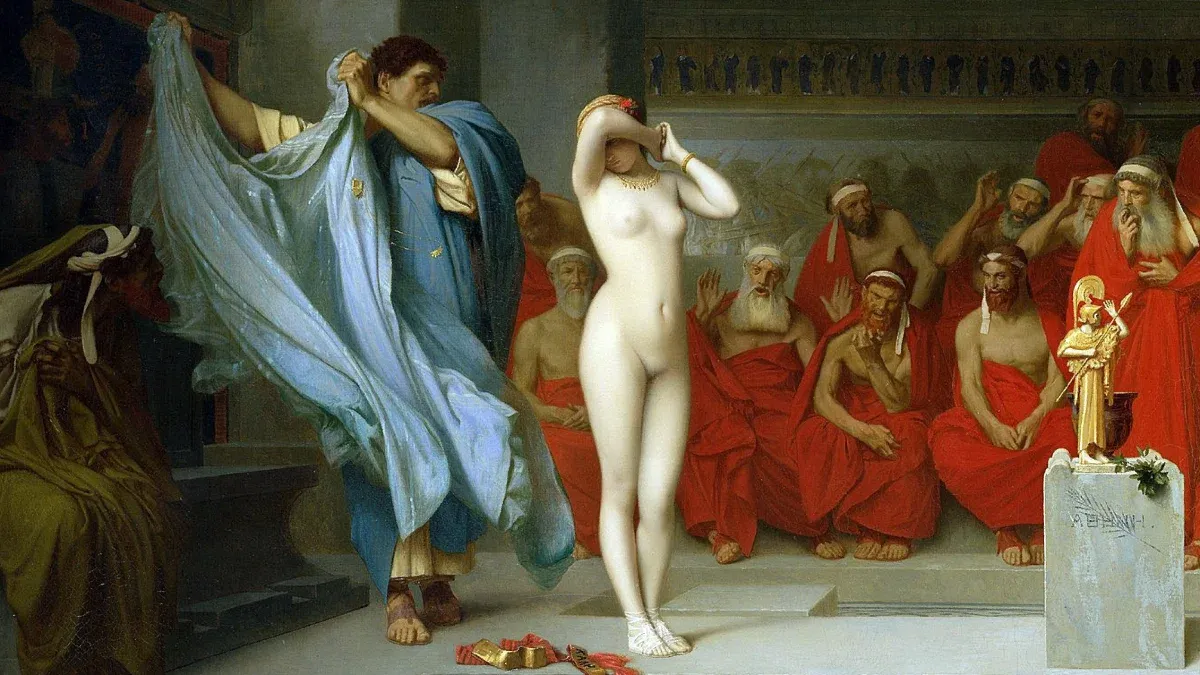

Mais c'est avec ses jeunes filles que l'ambiguïté de Greuze atteint son sommet — et révèle peut-être la vérité la plus dérangeante sur son œuvre. Le chef-d'œuvre absolu de cette équivoque, n'est autre que La Cruche cassée, peinte vers 1771 pour Madame du Barry. Le contexte même de la commande devrait nous rendre attentif : que fait le "peintre moral" en acceptant une commande de la maîtresse du roi, symbole même du libertinage courtisan que Diderot et la morale bourgeoise prétendent combattre ?

Au premier regard, le tableau séduit par sa grâce presque précieuse. La jeune fille est d'une beauté troublante, la pose légèrement maniérée, presque hiératique. La richesse des textures — soie, rubans, dentelles — et la douceur des carnations évoquent immédiatement le raffinement d'un Fragonard ou d'un Watteau. On est loin de la rusticité édifiante de L'Accordée de village. Mais ! C'est du Rococo — et c'est précisément ce que recherchait Madame du Barry.

Le sujet, lui, est explicite : c'est la perte de la virginité. La cruche cassée que tient la jeune fille est un symbole millénaire, parfaitement lisible pour les contemporains. Greuze accumule les signes avec une précision qui confine à l'obsession. Les fleurs abîmées dans le corsage : la "fleur" de la virginité a été cueillie. Le sein gauche à demi découvert : une érotisation franche qui n'a rien de pudique. Et surtout, ce visage : un visage d'enfant — joues rondes, traits encore enfantins — greffé sur un corps d'adolescente déjà formée. Cette disjonction entre l'innocence faciale et la maturité corporelle crée un malaise profond.

L'expression elle-même est fascinante et dérangeante. Ce n'est pas le regret conventionnel de la faute commise. C'est une stupeur, un hébétement, presque un état de choc. De nos jours on parlerait de "sidération". La jeune fille semble absente à elle-même, comme figée dans l'instant qui suit un traumatisme. Et quand on examine l'arrière-plan avec attention, l'équivoque se transforme en quelque chose de plus sombre encore. La fontaine, avec son lion d'où jaillit un jet d'eau — symbole de la force virile et éjaculatoire à peine voilé. Le bas-relief représentant un satyre ou un bouc, figure mythologique de la luxure et de la violence sexuelle. L'accumulation de ces détails ne laisse guère de doute : ce dont il est question ici, ce n'est pas d'une "faute" consentie, c'est d'une agression, peut-être d'un viol.

La Cruche cassée est l'un des tableaux le plus troublant de Greuze parce qu'il opère à la lisière dérangeante de l'érotisme pervers. Il offre au spectateur — aristocrate libertin ou bourgeois vertueux — le spectacle d'une innocence profanée. Et cette ambiguïté est précisément ce qui a fait son succès. Le tableau a appartenu au marquis de Véri, qui possédait aussi Le Verrou de Fragonard — cette scène de séduction-agression où un jeune homme pousse le verrou d'une porte tandis qu'une jeune femme résiste mollement. La proximité de ces deux œuvres dans une même collection n'est pas un hasard : elles participent toutes deux d'un même fantasme voyeuriste sur l'innocence perdue et violentée.

Greuze réussit ainsi un tour de force : peindre un sujet fondamentalement scabreux sous le voile de la morale et de la sensibilité. Il satisfait simultanément le goût bourgeois pour la vertu "touchante" et le voyeurisme libertin de l'aristocratie. Le peintre moral se révèle être aussi — peut-être surtout — un pourvoyeur d'images équivoques destinées à un public amateur de jeunes filles en détresse. Cette distorsion du projet moral initial révèle un des aspects essentiels de l'œuvre de Greuze : derrière le discours édifiant se cache parfois une fascination trouble pour la vulnérabilité féminine et enfantine, et bien entendu l'illustration d'un ordre patriarcal bourgeois bien établi et justifié.

La vérité complexe d'un artiste équivoque

Que reste-t-il, finalement, de l'image d'Épinal du "peintre moral" ? Pas grand-chose, si l'on accepte de regarder Greuze sans les œillères de la légende dorée construite par Diderot et perpétuée par une histoire de l'art trop complaisante. Ce qui émerge, c'est un artiste infiniment plus complexe, plus pragmatique et plus trouble que ne le suggère sa réputation édifiante.

Greuze n'est ni le parfait prophète de la vertu bourgeoise, ni un libertin déguisé en moraliste. Il est les deux à la fois — et c'est précisément cette dualité qui fait l'intérêt de son œuvre. Il a compris avec une intelligence remarquable les contradictions de son siècle et en a fait le ressort de son succès. Il a saisi que la "sensibilité" et la "vertu" n'étaient pas seulement des valeurs morales, mais des codes esthétiques, des langages qu'on pouvait manipuler pour séduire simultanément des publics aux attentes opposées.

Son génie réside dans cette capacité à naviguer entre les classes sociales et les systèmes de valeurs, à offrir à chacun ce qu'il attend tout en maintenant une ambiguïté fondamentale qui permet toutes les lectures. La bourgeoisie y voit la célébration de ses vertus domestiques ; l'aristocratie y trouve le frisson d'une innocence menacée ou perdue ou l'exotisme des roturiers ; les philosophes des Lumières y découvrent l'illustration de leurs théories sur la sensibilité naturelle ; les amateurs éclairés y décèlent la subtilité d'une ironie discrète.

Cette plasticité de l'œuvre de Greuze explique son succès extraordinaire de son vivant — et sa postérité ambivalente. Éclipsé par le Néoclassicisme davidien qui ne supporte pas l'équivoque sentimentale, Greuze n'a jamais été totalement oublié. Sa peinture "sentimentale" a exercé une influence durable au XIXe siècle, notamment sur les peintres académiques qui perpétueront son goût pour les scènes attendrissantes et édifiantes.

La redécouverte contemporaine de Greuze se fait sur de nouvelles bases. On ne s'intéresse plus guère à sa prétendue "morale" — trop convenue, trop datée. Ce qui fascine aujourd'hui, c'est précisément ce qui dérangeait : l'ambiguïté, la complexité psychologique, la capacité à explorer les zones d'ombre du sentiment et de la sexualité. La Cruche cassée n'est plus lue comme un tableau édifiant sur les dangers de la séduction, mais comme une interrogation troublante sur la violence, le désir et le traumatisme.

Greuze nous apparaît désormais comme un artiste de la transition et de la contradiction, pris entre deux mondes — celui de l'Ancien Régime finissant et celui de la modernité bourgeoise naissante — et incapable ou refusant de choisir entre eux. Cette position inconfortable fait toute sa richesse. Il nous rappelle que l'art n'est jamais le simple reflet d'une époque ou l'expression transparente d'une idéologie, mais toujours le produit de tensions, de compromis, d'ambiguïtés assumées ou refoulées.

Le "peintre moral" était un mythe commode. L'artiste réel, avec ses calculs, ses contradictions et ses zones d'ombre, est infiniment plus intéressant. Et c'est peut-être la leçon ultime de Greuze : la complexité humaine — avec ce qu'elle comporte de trouble et d'équivoque — est un sujet pictural autrement plus riche que la vertu édifiante. Même quand on prétend célébrer cette dernière.

✔︎ Exposition : Jean-Baptiste Greuze. L'enfance en lumière. Au musée du Petit Palais.

Synthèse

Analyse de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), peintre français du XVIIIe siècle. Connu pour ses scènes morales célébrant la vertu bourgeoise, admiré par Diderot. Son œuvre présente une dualité entre représentation édifiante et ambiguïté clientéliste. Ses jeunes filles vertueuses adoptent parfois de troublantes poses . Cette contradiction révèle les tensions entre morale affichée et un marché encore largement dominé par l'oisive aristocratie de la Monarchie Absolue des règnes de Louis XV et Louis XVI.