Simonetta Vespucci, miroir de la Renaissance

Simonetta Vespucci incarne la beauté idéale de la Renaissance florentine. Morte à vingt-trois ans en 1476, elle devient le modèle de Botticelli pour La Naissance de Vénus et Le Printemps. Son visage inspire une génération d'artistes

Simonetta Vespucci traverse les siècles sans avoir rien fait d'autre que d'exister. Six années à Florence, vingt-trois ans de vie, une beauté qui suffit à fonder une légende. La ville de Laurent de Médicis l'a surnommée "la Sans Pareille", la bella Simonetta, avant qu'elle ne disparaisse en 1476, emportée par la tuberculose. Ce qui reste d'elle tient dans quelques vers de Politien, des chroniques mondaines, et surtout dans deux visions picturales radicalement divergentes : celle de Sandro Botticelli, qui en fait le visage de l'absolu néoplatonicien, et celle de Piero di Cosimo, qui construit autour d'elle une énigme posthume chargée de symboles morbides.

On pourrait y voir un simple débat d'histoire de l'art. Mais cette bifurcation révèle quelque chose de plus profond : deux manières de transformer une personne en image, deux stratégies de fabrication d'une icône. Botticelli efface l'individu au profit du concept ; Piero di Cosimo le surcharge de références jusqu'à le rendre illisible. Entre l'idéalisation pure et le symbolisme hermétique, entre la contemplation et le déchiffrement, se joue une question qui nous concerne encore : comment une image produit-elle du mythe ?

Simonetta Vespucci : Au-delà de l'icône

La "Sans Pareille" a fasciné la Renaissance et continue de nous interroger. Accédez à un dossier approfondi comprenant quatre analyses exclusives explorant les facettes méconnues de sa légende, de la poésie humaniste à la "Factory" à la manière des Médicis.

S'abonnerPour les abonnés Premium ou freemium (y compris les abonnés à la newsletter) : se connecter

Le théâtre florentin

Pouvoir et prestige

Florence dans les années 1470 n'est pas la capitale politique de l'Italie. Ce rôle revient à Rome ou à Milan, selon les périodes. Mais elle s'impose comme le centre culturel incontesté de la péninsule. Laurent de Médicis, qui dirige la ville de 1469 à 1492, comprend que la domination culturelle vaut autant que la puissance militaire. Sa famille a bâti sa fortune sur la banque et possède des filiales dans toute l'Europe. Cette richesse se transforme en influence par le mécénat.

Le mécanisme est clair : commander des œuvres d'art, financer des philosophes, organiser des fêtes somptueuses permet d'affirmer sa position sociale et de légitimer un pouvoir qui n'a rien de démocratique. Les Médicis ne sont pas princes de droit mais de fait. Ils gouvernent une république en théorie oligarchique par un jeu d'alliances et de clientélisme. L'art sert cette stratégie. Une fresque dans une église, un palais orné de sculptures antiques, un tableau mythologique dans un studiolo : autant de signes qui disent la grandeur du commanditaire.

Les Vespucci, famille de marchands et de diplomates, suivent le modèle à une échelle moindre. Ils financent des artistes et cherchent à s'associer aux symboles culturels de la cité. Amerigo Vespucci, l'explorateur, sortira de cette lignée. Mais pour l'heure, c'est Simonetta qui porte le nom de la famille dans les salons florentins.

Cette période connaît des turbulences. La Conjuration des Pazzi en 1478 vise à renverser les Médicis. Julien, frère cadet de Laurent, meurt poignardé pendant la messe de Pâques à Santa Maria del Fiore. Laurent échappe de peu au même sort. La réponse est impitoyable : exécutions publiques, confiscations, bannissements. Mais le pouvoir répond aussi par la culture. Les symboles artistiques servent à maintenir la cohésion d'une élite menacée. L'image d'une Florence harmonieuse et raffinée masque les conflits réels.

Cette stratégie n'est pas propre au Quattrocento. Toute élite menacée investit dans la culture pour se légitimer. On pourrait tracer une ligne qui va du mécénat des Médicis au financement des musées par les grandes fortunes américaines au XIXe siècle, puis aux fondations philanthropiques contemporaines. Le principe reste identique : transformer le capital économique en capital symbolique, faire oublier l'origine parfois brutale de la richesse par le raffinement du goût.

L'humanisme et le néoplatonisme

La cour des Médicis réunit intellectuels et artistes. Marsile Ficin traduit Platon et Plotin, Pic de la Mirandole rédige son

Discours sur la dignité de l'homme, Politien compose des vers en latin et en toscan. Cette effervescence intellectuelle ne relève pas du simple divertissement lettré. Elle construit une vision du monde où l'homme occupe une position centrale, médiatrice entre le divin et le terrestre.

Le néoplatonisme florentin développe une philosophie de la beauté. Selon Ficin, la beauté physique n'est que le reflet d'une beauté divine. Le visible renvoie à l'invisible, le corps à l'âme, l'amour terrestre à l'amour céleste. Cette conception a des conséquences directes sur la peinture. Les artistes ne cherchent plus seulement à reproduire le réel mais à manifester des idées. Le tableau devient un support de méditation intellectuelle autant qu'un objet esthétique.

Il y a une dimension performative dans ces images destinées à un public restreint, capable de déchiffrer les références mythologiques et philosophiques. La culture devient un code de reconnaissance sociale.

Cette dimension élitiste du savoir pose question aujourd'hui. Nous vivons dans une époque qui valorise, du moins en principe, l'accès universel à la culture. L'idée qu'une œuvre ne soit compréhensible que par un cercle d'initiés heurte notre sensibilité démocratique. Pourtant, les mécanismes de distinction culturelle n'ont pas disparu. Ils ont simplement changé de forme. Les références partagées au sein de certains milieux intellectuels ou artistiques contemporains fonctionnent encore comme des marqueurs d'appartenance, même si cette fonction reste largement implicite.

La cour des Médicis : manufacture d'icônes

La cour de Laurent de Médicis mérite qu'on s'y arrête. Elle ne ressemble pas aux cours princières traditionnelles. Florence reste formellement une république. Les Médicis ne portent aucun titre nobiliaire. Laurent préfère se faire appeler "le Magnifique", qualification morale plus qu'institutionnelle. Cette ambiguïté traverse toute l'organisation de sa cour.

Le palais Médicis, construit par Michelozzo, adopte une architecture sobre en façade. Pas de décoration ostentatoire visible depuis la rue, contrairement aux palais vénitiens ou milanais. L'élégance se déploie à l'intérieur : cour ornée de sculptures antiques, chapelle privée décorée par Benozzo Gozzoli, studiolo rempli de manuscrits rares et de gemmes. Le raffinement est une affaire d'initié, réservé à ceux qui franchissent le seuil.

La cour fonctionne comme un salon permanent. On y discute de Platon, on y commente Virgile, on y compose des vers. Mais cette atmosphère studieuse ne doit pas masquer la dimension politique de ces réunions. Les invités sont soigneusement choisis. Les artistes et philosophes bénéficient de la générosité médicéenne à condition de servir, directement ou non, les intérêts de la famille. Ficin dédie ses traductions à Laurent. Botticelli peint les portraits des Médicis dans ses compositions religieuses. Politien célèbre les tournois organisés par Julien.

Ce système crée un milieu culturel d'une densité exceptionnelle. Les artistes côtoient les philosophes, les poètes rencontrent les banquiers, les diplomates échangent avec les humanistes. Les idées circulent, se fécondent mutuellement. Le néoplatonisme influence la peinture, la peinture inspire la poésie, la poésie nourrit la philosophie. Cette interdisciplinarité produit des œuvres d'une complexité inédite, où se superposent les strates de signification.

Simonetta évolue dans ce milieu. Elle n'y joue aucun rôle intellectuel documenté. Elle n'écrit pas, ne compose pas, ne traduit pas. Mais sa présence suffit. Elle devient l'incarnation vivante des idéaux célébrés par la cour : la grâce, l'harmonie, la beauté. Les poètes la louent, les artistes la peignent. Elle fonctionne comme une œuvre d'art vivante, un objet de contemplation collective.

Ce statut peut sembler étrange vu de notre époque. Réduire une femme à sa beauté physique heurte nos conceptions égalitaires. Mais la cour des Médicis n'est pas égalitaire. C'est une société hiérarchisée où chacun occupe une fonction. Simonetta occupe celle de la beauté incarnée, rôle socialement valorisé dans cette configuration culturelle. Son mariage avec Marco Vespucci lui assure une position respectable. Sa beauté lui donne une visibilité qui dépasse largement celle de son époux.

On pourrait tracer un parallèle avec certaines figures contemporaines devenues célèbres principalement pour leur image : mannequins, égéries, influenceurs. La comparaison a ses limites. L'économie de l'attention actuelle fonctionne sur d'autres bases : diffusion de masse, reproduction technique illimitée, personnalité construite sur les réseaux sociaux. Mais le principe de la personne-image reste identique. Certains individus deviennent des supports de projection collective, des écrans sur lesquels une époque projette ses fantasmes et ses idéaux.

La différence tient peut-être à l'échelle. Simonetta n'est connue que d'un cercle restreint, quelques centaines de personnes au mieux. Sa célébrité se limite à la cour florentine. Les icônes contemporaines atteignent des millions, voire des milliards de personnes. Mais cette différence quantitative n'abolit pas la similitude du processus : la transformation d'un individu en symbole, la substitution de l'image à la personne.

Les protagonistes

Simonetta Vespucci : la muse éphémère

Simonetta Cattaneo naît à Gênes en 1453 dans une famille de la noblesse ligure. En 1469, elle épouse Marco Vespucci et le couple s'installe à Florence. Elle a seize ans. Les chroniqueurs notent immédiatement sa beauté. Ce n'est pas une simple formule de politesse. Les descriptions insistent sur la perfection de ses traits, la grâce de ses mouvements, la douceur de sa voix. Elle devient rapidement une figure incontournable des festivités organisées par les Médicis.

En 1475, Julien de Médicis organise une joute équestre en son honneur. La "Giostra" mêle spectacle sportif et théâtralisation courtoise. Julien porte les couleurs de Simonetta, qui préside la manifestation comme "reine de beauté". Politien compose un poème en octaves, les Stanze per la giostra, qui célèbre l'événement et immortalise la jeune femme. Les vers décrivent sa beauté en accumulant les comparaisons mythologiques : elle surpasse Vénus, éclipse les Grâces, fait pâlir les nymphes.

Cette mise en scène n'a rien d'innocent. Julien cherche à imiter son frère Laurent, qui avait organisé un tournoi similaire quelques années plus tôt. La cour des Médicis fonctionne sur ces rituels qui mêlent codes chevaleresques médiévaux et références antiques. Simonetta occupe dans cette dramaturgie le rôle de la dame inaccessible, admirée mais intouchable. Sa beauté doit rester contemplative, non possessive.

Un an plus tard, elle meurt de tuberculose. Elle a vingt-trois ans. Ses funérailles donnent lieu à une mise en scène publique. Son cercueil reste ouvert pour que la population puisse admirer une dernière fois son visage. Cette pratique, attestée par plusieurs sources, témoigne de son statut exceptionnel. Florence pleure une icône plus qu'une personne privée.

La mort précoce transforme immédiatement Simonetta en mythe. Vivante, elle était admirée. Morte, elle devient intouchable. La disparition fige son image à un moment de perfection. Elle ne vieillira jamais, ne connaîtra ni la décrépitude ni l'oubli. Cette immortalité par la mort constitue un thème récurrent de la culture occidentale. On le retrouve dans le mythe de James Dean ou de Marilyn Monroe, morts jeunes et donc éternellement jeunes. La fin brutale empêche le déclin, préserve l'image de toute altération.

Sandro Botticelli : l'interprète de l'idéal

Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi, dit Sandro Botticelli, naît vers 1445 à Florence. Il se forme auprès de Filippo Lippi avant de rejoindre l'atelier de Verrocchio, où il côtoie le jeune Léonard de Vinci. Les Médicis deviennent rapidement ses principaux commanditaires. Il fréquente le cercle néoplatonicien de Marsile Ficin et de Politien.

Son style se distingue par la ligne sinueuse, l'élégance des poses, une certaine mélancolie dans les regards. Vasari, dans ses Vies des artistes publiées en 1550, rapporte que Botticelli était amoureux de Simonetta. L'information est sujette à caution. Vasari écrit soixante-dix ans après les faits et cherche souvent à romancer les biographies pour les rendre plus dramatiques. Mais l'anecdote a prospéré. Elle correspond à l'image romantique de l'artiste épris de sa muse.

Que cette relation ait existé ou non, elle s'inscrirait dans la conception néoplatonicienne de l'amour. Ficin développe une théorie de l'amour comme élévation spirituelle. Aimer une belle personne ne signifie pas désirer son corps mais contempler en elle le reflet de la beauté divine. L'amour devient un exercice philosophique, une méthode d'ascèse intellectuelle. La femme aimée sert de médiation vers l'absolu.

Cette conception peut sembler abstraite. Elle a pourtant des implications concrètes sur la production artistique. Si la beauté particulière renvoie à la Beauté universelle, alors le portrait doit gommer les particularités individuelles au profit d'un type idéal. Le modèle réel devient prétexte à la manifestation d'une idée.

Botticelli meurt en 1510, largement oublié. Le Quattrocento s'est achevé avec l'arrivée de Savonarole et son rigorisme religieux. Le prêcheur dominicain dénonce le luxe, la sensualité des images, le paganisme déguisé de l'humanisme. Botticelli traverse cette crise en peignant des œuvres religieuses plus austères. Mais son art, intimement lié à une période révolue, devient anachronique. Il faudra attendre le XIXe siècle pour qu'on le redécouvre.

Piero di Cosimo : l'énigmatique excentrique

Piero di Lorenzo, dit Piero di Cosimo, naît en 1462 à Florence. Il se forme auprès de Cosimo Rosselli, dont il prend le nom selon l'usage de l'époque. Vasari le décrit comme un personnage étrange, vivant en reclus, refusant de nettoyer son atelier, se nourrissant d'œufs durs cuits par cinquante pour économiser le feu. Il aurait été terrifié par l'orage et fasciné par les taches sur les murs, y voyant des batailles imaginaires.

Ces anecdotes, vraies ou fausses, construisent l'image d'un artiste marginal. Vasari aime ce type de portrait : l'artiste excentrique, à demi fou, génial mais inadapté. Cette figure romantique avant l'heure correspond mal à la réalité d'un peintre qui reçoit des commandes régulières et dirige un atelier prospère. Mais le mythe persiste.

Son style diffère effectivement de celui de Botticelli. Il subit l'influence de la peinture flamande, avec son attention au détail naturaliste et ses fonds de paysage élaborés. Il développe un goût pour les scènes mythologiques étranges, peuplées de satyres, de centaures et de créatures hybrides. Ses compositions accumulent les symboles au point de devenir hermétiques. On a l'impression qu'il construit des rébus visuels destinés à un public d'érudits.

Piero di Cosimo appartient à une génération de transition. Il reçoit l'héritage du Quattrocento mais pressent déjà d'autres préoccupations. Sa peinture cherche moins l'harmonie que l'étrangeté, moins la clarté que l'énigme. Il annonce certaines obsessions maniéristes : le goût du bizarre, la virtuosité technique, le plaisir du déchiffrement. Il meurt en 1522, après avoir traversé l'âge d'or de la Haute Renaissance sans y vraiment appartenir.

Deux visions, deux époques

Les œuvres

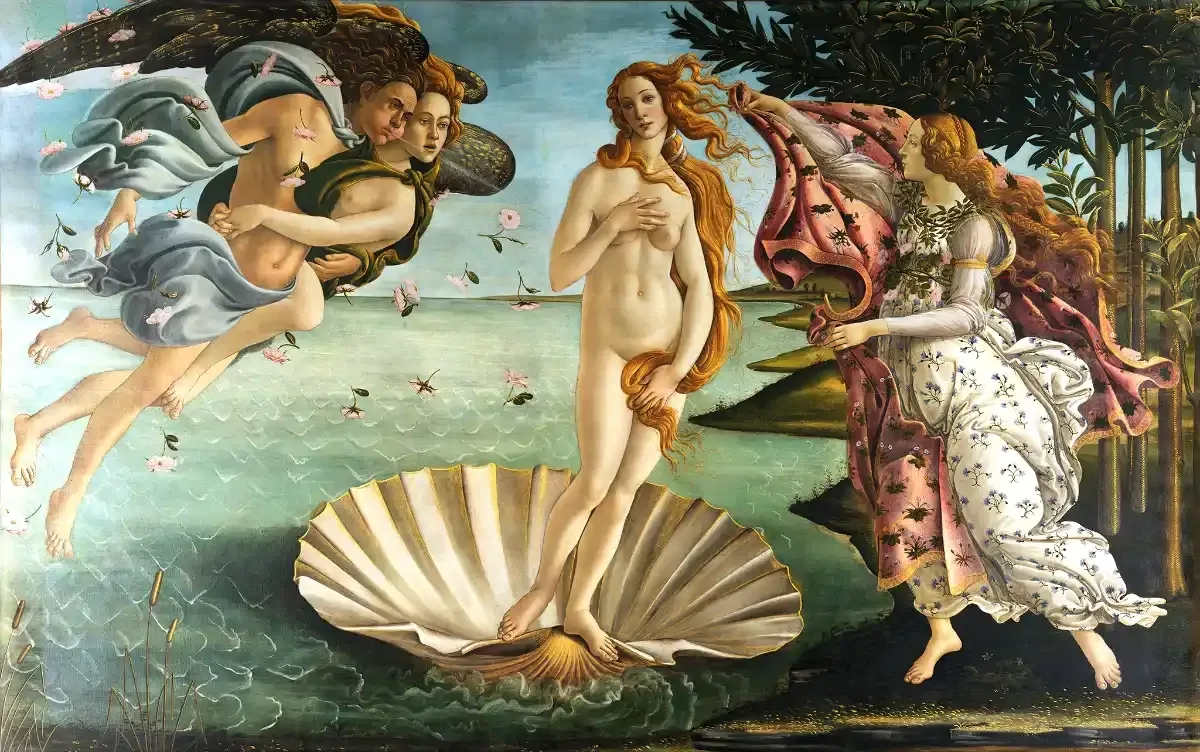

Chez Botticelli, l'identification de Simonetta comme modèle repose plus sur la tradition historiographique que sur des preuves documentaires solides. Aucun document d'archive ne confirme qu'elle a posé pour La Naissance de Vénus ou Le Printemps. Mais la ressemblance entre les différentes figures féminines de Botticelli et les descriptions de Simonetta a conduit les historiens de l'art à établir ce lien. Il est devenu une certitude pour le grand public, même s'il reste une hypothèse pour les spécialistes.

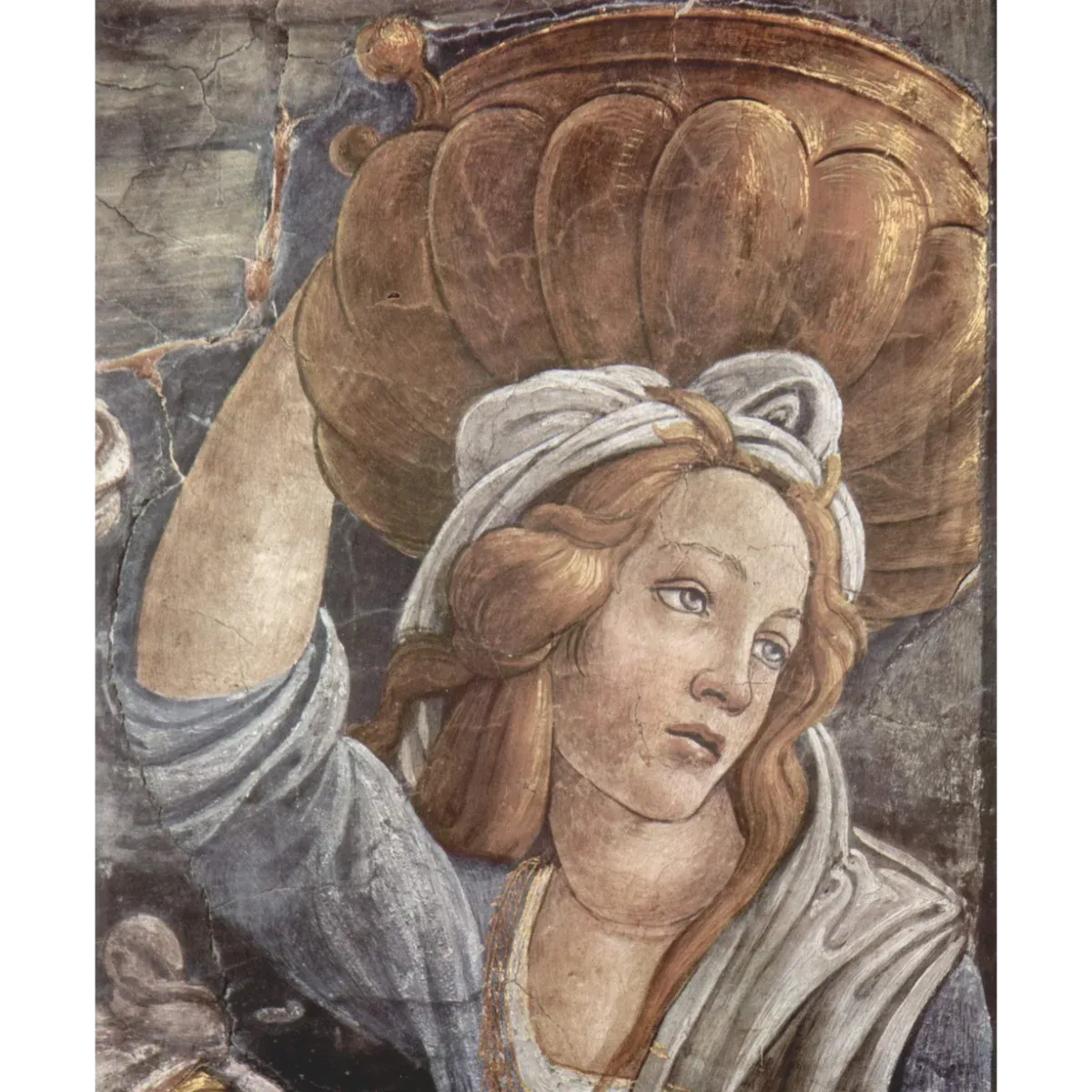

La Naissance de Vénus, peinte vers 1485, présente la déesse émergeant des eaux, portée par le vent. Le Printemps, de quelques années antérieur, montre un groupe de figures mythologiques dans un jardin idéal. Dans les deux cas, les visages féminins présentent les mêmes caractéristiques : front haut, regard mélancolique, traits réguliers. Le Portrait d'une jeune femme conservé au Städel Museum de Francfort pourrait également représenter Simonetta, bien que là encore, rien ne le prouve formellement.

Ces œuvres ont été peintes après la mort de Simonetta. Elles relèvent donc d'une reconstruction mémorielle. Botticelli n'a pas saisi son modèle sur le vif. Il a recréé une image à partir du souvenir, peut-être de dessins préparatoires, sûrement de l'idée qu'il se faisait de la beauté parfaite. Cette distance temporelle renforce le processus d'idéalisation.

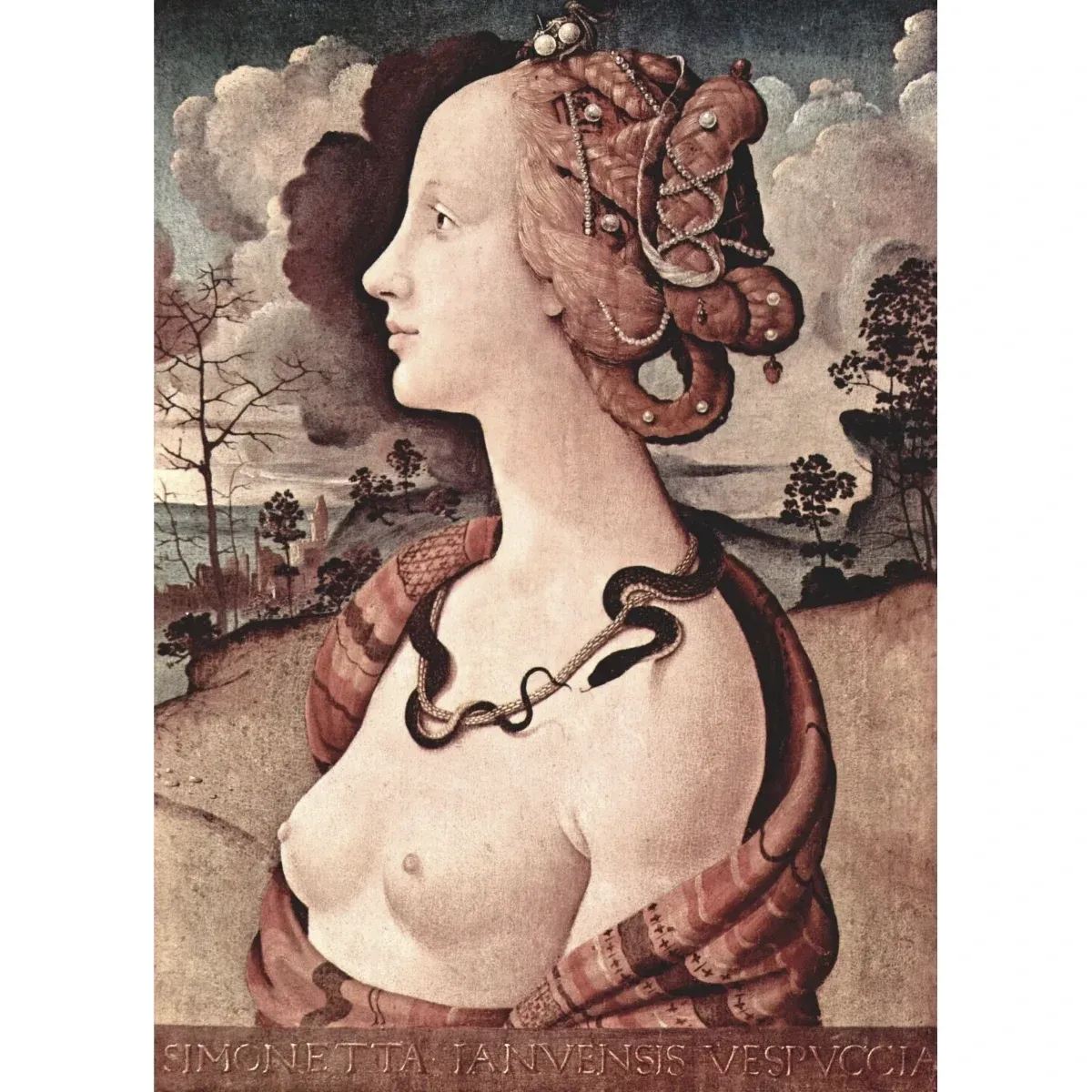

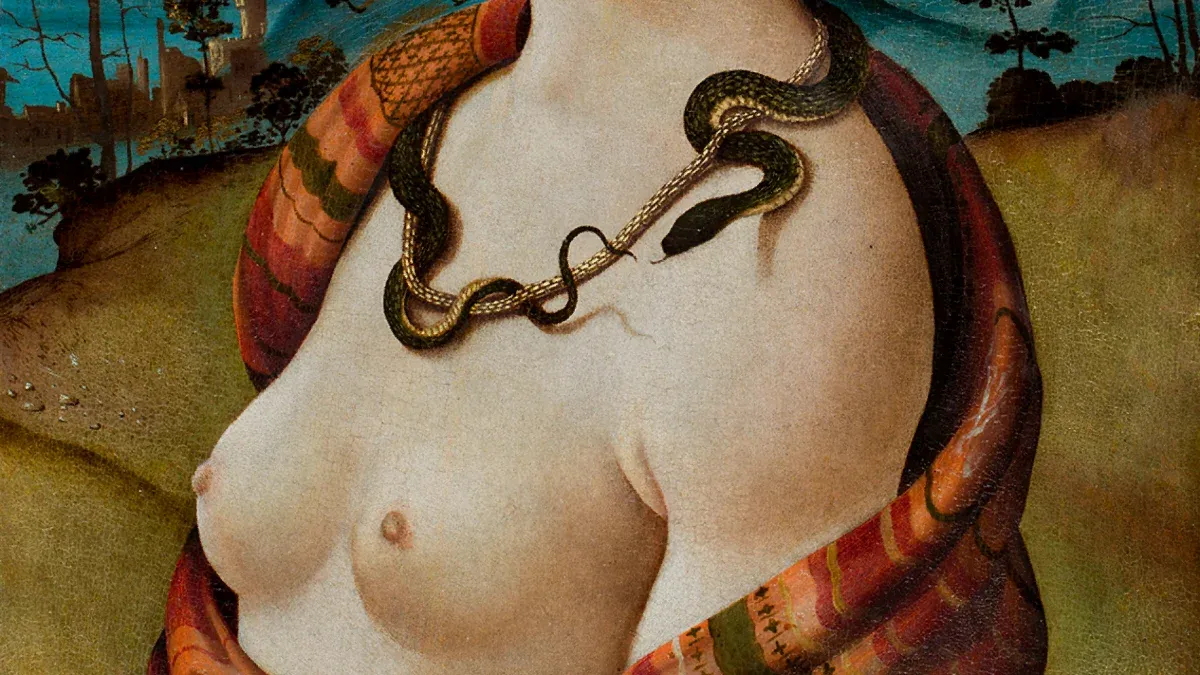

Piero di Cosimo peint le Portrait de Simonetta Vespucci conservé au musée Condé de Chantilly, probablement dans les années 1480. L'œuvre présente la jeune femme de profil, le sein gauche découvert, avec un serpent enroulé autour du cou. Une inscription latine indique : "Simonetta Ianuensis Vespuccia" (Simonetta génoise Vespucci). Ce portrait posthume pose d'emblée des questions. Piero di Cosimo avait environ quatorze ans à la mort de Simonetta. Il ne l'a probablement jamais vue vivante. Son portrait résulte donc d'une reconstruction, peut-être d'après des descriptions, d'autres portraits, ou simplement d'après l'idée qu'il se faisait d'elle.

Codes de beauté

Les deux artistes respectent les canons esthétiques de la Renaissance. Le front haut, obtenu par épilation de la ligne des cheveux, signale la noblesse. Cette pratique, attestée par les traités de beauté de l'époque, distingue les femmes de l'aristocratie des courtisanes, qui gardaient leurs cheveux naturels. La peau diaphane, presque translucide, témoigne d'une vie à l'abri du soleil. Le cou long, comparé au col d'un cygne dans la poésie pétrarquiste, évoque l'élégance et la grâce. La chevelure blonde, tressée et ornée de perles ou de rubans, complète l'ensemble.

Ces codes ne relèvent pas du simple goût personnel. Ils constituent un système de signes sociaux. Chaque détail indique une position dans la hiérarchie, un statut, une vertu. La beauté physique se confond avec la valeur morale et sociale. Cette correspondance entre apparence et essence traverse toute la pensée médiévale et renaissante. Elle commence à se fissurer au XVIe siècle, avec l'émergence d'une conscience plus aiguë de la dissimulation et du masque.

Botticelli pousse ces traits vers l'idéalisation pure. Ses Vénus présentent un visage ovale parfaitement régulier, des traits harmonieux mais peu individualisés. Le regard reste distant, tourné vers un ailleurs indéfini. On ne saisit aucune psychologie, aucune intériorité. Ces femmes n'ont pas de pensées, pas d'émotions lisibles. Elles incarnent un type de beauté plus qu'elles ne décrivent un individu. Cette abstraction sert le projet néoplatonicien : la beauté particulière doit conduire à la contemplation de la Beauté universelle, de l'Idée platonicienne dont les beautés terrestres ne sont que des ombres imparfaites.

Piero di Cosimo adopte une approche différente. Son profil se montre plus dur, presque archaïsant dans son traitement. La ligne du nez et du front évoque les médailles antiques ou les portraits du début du Quattrocento. Pourtant, il introduit un naturalisme cru dans le détail : le sein nu avec sa carnation précise, la complexité de la coiffure avec ses tresses multiples et ses bijoux, les nuances de la peau, le modelé du cou. Cette tension entre stylisation du profil et précision du détail crée un effet étrange, comme si deux logiques picturales coexistaient sans se résoudre.

De l'idéalisation à l'allégorie

Chez Botticelli, Simonetta devient la Venus Caelestis, la Vénus céleste du néoplatonisme. Ficin distingue deux Vénus : la Vénus vulgaire, qui préside aux amours charnels, et la Vénus céleste, qui inspire l'amour spirituel. La Naissance de Vénus ne raconte pas une histoire mythologique au sens narratif. Elle présente une méditation philosophique sur l'origine de la beauté et sa manifestation dans le monde sensible. La déesse naît de l'écume marine, portée par le souffle des vents. Cette naissance symbolise l'entrée de la beauté divine dans le monde matériel.

Le tableau fonctionne comme un dispositif contemplatif. Il invite à s'arrêter devant lui, à méditer sur le mystère de l'incarnation de l'Idée dans la forme. Simonetta, si c'est bien elle, disparaît complètement derrière ce programme philosophique. Elle n'est plus une femme mais le support d'une spéculation métaphysique. Le portrait se transforme en allégorie. Cette opération implique la disparition du modèle réel au profit du concept qu'il illustre.

On pourrait voir dans cette disparition une forme de violence symbolique. Réduire une personne à une idée, l'instrumentaliser au service d'une construction intellectuelle : le procédé a quelque chose de déshumanisant. Mais la violence n'est perceptible que depuis notre perspective contemporaine, qui valorise l'individu et son intériorité psychologique. Dans le système néoplatonicien, servir de support à la manifestation de l'Idée représente au contraire une dignité supérieure. L'individu s'élève en devenant le véhicule de l'universel.

Piero di Cosimo construit lui aussi une allégorie, mais d'un autre ordre. Son portrait accumule les symboles qui renvoient à des sources littéraires multiples. Le sein nu peut signifier la caritas, la charité chrétienne, vertu représentée traditionnellement sous les traits d'une femme allaitant. Il peut aussi évoquer la mort, les représentations funéraires romaines montrant parfois le buste dénudé comme signe de vulnérabilité. Le serpent enroulé autour du cou fait évidemment référence à Cléopâtre et à l'aspic qui la tua. Mais il peut aussi symboliser l'immortalité (le serpent qui mue), la sagesse (l'attribut d'Athéna), ou la médecine (le caducée).

Le paysage à l'arrière-plan renforce cette ambiguïté. On distingue un arbre mort, dépouillé de ses feuilles, et un arbre vivant, verdoyant. Cette opposition suggère le cycle de la vie et de la mort, le passage des saisons, peut-être la résurrection chrétienne ou la renaissance printanière des mythes antiques. Un nuage sombre traverse le ciel. Au loin, on aperçoit des bâtiments qui pourraient être Florence ou une cité imaginaire.

Cette accumulation crée une saturation sémantique. Chaque élément renvoie à plusieurs significations possibles. L'œuvre ne se laisse pas réduire à une seule interprétation. Elle demande un travail de déchiffrement qui n'aboutit jamais à une solution unique. Piero di Cosimo semble jouer avec l'hermétisme, créant une image-rébus destinée à un public d'érudits capables de reconnaître les références et d'apprécier leur superposition.

Cette approche marque une différence fondamentale avec Botticelli. Chez ce dernier, l'allégorie reste claire malgré sa profondeur philosophique. On comprend qu'il s'agit de Vénus, même si on ignore la doctrine néoplatonicienne. Chez Piero di Cosimo, l'image devient opaque. Elle ne se donne pas facilement. Elle exige un savoir préalable, une culture livresque, une familiarité avec l'iconographie antique et chrétienne. Le portrait ne fonctionne plus seulement comme support de contemplation mais comme objet de déchiffrement intellectuel.

La question de l'érotisation

Botticelli désexualise radicalement la beauté de Simonetta. Dans La Naissance de Vénus, la nudité reste pudique. Les longs cheveux blonds couvrent le sexe et le sein droit. Une des Heures tend un manteau fleuri pour habiller la déesse. Le corps se présente sans pesanteur, presque immatériel. Les proportions s'étirent, s'allongent au-delà du réalisme anatomique. Le ventre légèrement bombé suit les canons de l'époque mais ne suggère aucune sensualité. Cette Vénus n'évoque ni le désir ni la séduction. Elle demeure intouchable, objet de contemplation pure.

Cette approche correspond à la conception néoplatonicienne qui oppose l'amour vulgaire, charnel, à l'amour céleste, contemplatif. Ficin insiste sur cette distinction. Aimer la beauté physique doit conduire à aimer la beauté spirituelle, puis la beauté divine. Le corps féminin ne doit pas être désiré pour lui-même mais admiré comme reflet d'une réalité supérieure. La peinture doit éviter tout ce qui pourrait susciter une concupiscence terrestre. Elle doit élever l'âme, non exciter les sens.

Piero di Cosimo rompt avec cette pudeur. Le sein nu de Simonetta s'affiche sans voile ni artifice. Ce choix iconographique détonne dans le portrait féminin de l'époque, où la nudité reste rare et codifiée. Pourtant, cette sensualité reste ambiguë. Le contexte funéraire (portrait posthume), les symboles de mort qui l'entourent (le serpent évoquant Cléopâtre), la froideur du profil transforment cette nudité en objet de fascination morbide plus que de désir. Le sein devient un signe de la beauté intacte malgré la mort, une forme de triomphe sur la corruption du corps.

Cette tension entre érotisme et thanatos n'est pas nouvelle. On la trouve déjà chez Filippo Lippi, maître de Botticelli. Dans certaines de ses Annonciations, Lippi introduit des détails réalistes qui humanisent la scène sacrée. La Vierge présente parfois une sensualité discrète mais réelle. Cette infiltration du profane dans le sacré témoigne d'un humanisme qui refuse de séparer radicalement les deux sphères. Piero di Cosimo hérite de cette ambivalence mais la pousse vers des territoires plus troubles, où la mort et l'érotisme se mêlent de manière plus explicite.

La construction d'un mythe

De l'anecdote mondaine au symbole

Du vivant de Simonetta, les chroniqueurs florentins mentionnent sa beauté et son rôle dans les festivités de la cour. Ces références restent mondaines, limitées au cercle des Médicis et à quelques patriciens cultivés. Les vers de Politien circulent dans ce milieu restreint. Sa mort brutale transforme ce personnage secondaire en symbole. Les poètes composent des élégies. Les artistes conservent son image. Elle devient une référence partagée, un nom qui évoque immédiatement la Florence de Laurent le Magnifique.

Aux XVIe et XVIIe siècles, Simonetta entre dans la mémoire collective florentine. Elle incarne la période faste des Médicis, avant les guerres d'Italie, avant le sac de Rome, avant la chute de la République. Sa beauté sert de métonymie à la perfection artistique de cette époque révolue. Le mythe se fige : Simonetta représente désormais la Renaissance florentine elle-même, condensée dans un visage.

Ce processus de cristallisation mémorielle fonctionne toujours de la même manière. Une époque se donne des emblèmes, des figures qui résument ce qu'elle croit avoir été. Ces figures deviennent des lieux de mémoire au sens où l'entend Pierre Nora : des points de fixation où se condense une identité collective. Simonetta occupe cette fonction pour la Florence renaissante. Son image dit : voici ce que nous étions quand nous étions grands.

La redécouverte préraphaélite

Le XIXe siècle redécouvre Botticelli après trois siècles d'oubli. Les préraphaélites britanniques, à la recherche d'une alternative au classicisme académique, s'enthousiasment pour son style linéaire et sa mélancolie. Dante Gabriel Rossetti et Edward Burne-Jones voient dans ses œuvres une pureté perdue, une spiritualité que l'art moderne aurait abandonnée. Walter Pater, critique d'art majeur, consacre un essai célèbre à Botticelli dans ses Études sur l'histoire de la Renaissance (1873). Il décrit ses Vénus comme des figures mélancoliques, porteuses d'une beauté troublée, presque maladive.

Cette lecture correspond à la sensibilité fin-de-siècle. L'esthétisme européen cherche des figures de femmes à la fois belles et dangereuses, séduisantes et lointaines, vivantes et spectrales. Simonetta entre parfaitement dans ce panthéon de "femmes fatales" qui inclut Salomé, Méduse, Ophélie. Elle devient l'incarnation d'un idéal de beauté maladive, destinée à mourir jeune, consumée par sa propre perfection.

Cette interprétation déforme probablement la réalité historique. Elle projette sur le Quattrocento des préoccupations propres au XIXe siècle : la fascination pour la décadence, le thème de la mort dans la beauté, l'érotisme morbide. Mais cette projection assure la survie du mythe en le réinventant pour un nouveau public. Simonetta devient une figure moderne précisément parce qu'elle est réinterprétée à travers le prisme romantique et symboliste.

Le mécanisme est instructif. Les mythes ne survivent que s'ils se renouvellent. Chaque époque récupère les figures du passé et les adapte à ses propres besoins. Cette plasticité du mythe assure sa longévité. Simonetta traverse les siècles en changeant de signification : dame courtoise au XVe siècle, symbole de la grandeur florentine au XVIe, icône préraphaélite au XIXe.

Évocations modernes

Au XXe siècle, Simonetta apparaît dans la littérature historique. Des romans la mettent en scène comme héroïne romantique, lui prêtant des sentiments, des désirs, une intériorité psychologique qu'aucun document ne confirme. Ces fictions comblent les lacunes de l'histoire en inventant une biographie complète. Elles transforment le symbole en personnage, tentant de retrouver l'individu derrière l'icône.

La photographie de mode des années 1960-1970 cite abondamment La Naissance de Vénus de Botticelli. Les poses, les drapés, les longs cheveux blonds traversés par le vent : l'iconographie botticellienne migre vers les pages des magazines. Cette circulation des images témoigne de la puissance visuelle du modèle renaissant. Il continue d'incarner un certain idéal de beauté féminine : gracieuse, éthérée, inaccessible.

Le cinéma et les séries télévisées sur les Médicis font de Simonetta un personnage récurrent. Ces productions lui donnent une voix, des dialogues, des scènes d'intimité. Elles la montrent vivante, parlant, aimant, souffrant. Cette animation du mythe répond à une attente contemporaine : nous voulons des personnages, pas des allégories. Nous voulons de la psychologie, pas des symboles. Cette exigence narrative transforme Simonetta en héroïne de fiction, détachée de sa réalité historique.

✔︎ Musée Condé

Cette prolifération des images témoigne de la persistance du mythe. Cinq siècles après sa mort, Simonetta continue de servir de support à des projections variées. Elle demeure disponible pour incarner tour à tour la beauté idéale, la victime du destin, la muse inspiratrice ou la femme fatale. Cette plasticité explique sa longévité. Un mythe ne survit que s'il reste ouvert, susceptible de réinterprétations successives.

Botticelli a fait de Simonetta le visage de la philosophie néoplatonicienne. Il a transformé une femme en concept, un individu en allégorie. Ses Vénus ne cherchent pas à ressembler à un modèle réel mais à manifester l'idée de beauté. Cette approche correspond à une période où l'art sert de véhicule à la pensée humaniste, où l'image devient support de méditation intellectuelle. Le portrait se dématérialise pour devenir intemporel. Il renonce à la particularité pour atteindre l'universel.

Piero di Cosimo, appartenant à une génération suivante, propose une autre voie. Son portrait posthume accumule les symboles au point de devenir hermétique. Il mêle érotisme, mort et références littéraires dans une image qui refuse la transparence. Cette complexité marque une distance avec l'idéalisme de Botticelli. Elle témoigne peut-être d'une crise de l'image, d'un moment où le portrait simple ne suffit plus. L'œuvre doit se surcharger de sens pour exister, multiplier les niveaux de lecture, jouer avec l'ambiguïté.

Cette opposition entre deux approches du portrait révèle une tension propre à la Renaissance. L'art hésite entre la fonction contemplative, qui élève l'âme vers le divin, et la fonction narrative, qui raconte des histoires et déploie des symboles. Botticelli privilégie la première, Piero di Cosimo expérimente la seconde. Entre les deux, Simonetta disparaît comme personne pour renaître comme signe.

Un parallèle anachronique éclaire ce processus. La cour des Médicis et la Factory d'Andy Warhol présentent des similitudes structurelles troublantes. Un lieu central (le palais Médicis, la Factory), un organisateur charismatique (Laurent le Magnifique, Andy Warhol), une muse (Simonetta, Edie Sedgwick). Dans les deux cas, une personne se transforme en produit culturel, en icône reproductible. La différence tient au support : peinture pour l'une, photographie et film pour l'autre. Mais le mécanisme reste identique : la fabrication d'une image qui efface progressivement la réalité qu'elle prétend représenter.

Warhol disait que chacun aurait droit à ses quinze minutes de célébrité. Simonetta a eu six ans de gloire et cinq siècles de mythe. La disproportion dit quelque chose sur la manière dont les sociétés élitistes du passé produisaient leurs icônes. Le processus était lent, limité à un cercle restreint, mais durable. Les mécanismes contemporains fonctionnent à l'inverse : diffusion instantanée, audience massive, obsolescence rapide. Cette accélération change la nature du mythe. On ne sait pas encore si les icônes d'aujourd'hui traverseront les siècles ou si elles s'effaceront avec l'algorithme qui les a fait émerger.

Simonetta Vespucci n'existe plus que comme image. Les historiens savent peu de choses d'elle. Sa vie se résume à quelques dates et anecdotes. Aucune lettre, aucun écrit ne permet d'accéder à sa subjectivité. Ce qui survit, ce sont les représentations qu'en ont données Botticelli et Piero di Cosimo, puis leurs innombrables reprises. Le mythe a remplacé la biographie. L'icône a absorbé la personne. Cette substitution nous concerne encore : elle pose la question de ce qui reste d'un individu quand seule son image traverse le temps.

La suite de l'article en 4 compléments exclusifs

- Simonetta Vespucci, beauté et affèterie

- Simonetta Vespucci, comment les poètes de la Renaissance ont forgé une icône

- Simonetta Vespucci et scénographie chez les Médicis

- Simonetta Vespucci, l'impossible catalogue raisonné