Vanessa Beecroft : du relationnel à la confrontation

Les performances de Vanessa Beecroft interrogent la limite entre fascination esthétique et objectivation. Ses tableaux vivants, nés d'une obsession personnelle pour le contrôle du corps, créent une impossibilité de la relation. Mais la dérive commerciale a-t-elle dilué la force du propos ?

Il y a quelque chose d'irréductiblement dérangeant dans le travail de Vanessa Beecroft. Pas seulement parce qu'elle expose des corps de femmes, souvent nus, dans des institutions muséales. Pas uniquement parce qu'elle transforme ces corps en matériau pictural, les dispose comme des éléments d'une composition Renaissance, les soumet à l'immobilité pendant des heures. Le malaise vient d'ailleurs, d'une zone plus trouble où se mêlent fascination esthétique et questionnement éthique, où l'on ne sait plus très bien si l'on regarde une œuvre émancipatrice ou l'expression d'un contrôle presque totalitaire.

Du Book of Food aux performances : genèse d'une démarche

Née à Gênes en 1969, Beecroft a construit son œuvre à partir d'une obsession personnelle. Adolescente, elle souffre d'anorexie et de boulimie. Elle tient alors un journal méticuleux, le Book of Food, où elle consigne tout ce qu'elle ingère, note les couleurs des aliments, documente ce rapport pathologique à la nourriture et au contrôle. Ce livre deviendra la matrice de son travail artistique. Il ne s'agit pas ici de psychologiser à outrance, mais de constater que cette relation au corps, au poids, à l'apparence, structure profondément sa démarche. Le corps féminin n'est pas pour elle un simple motif, mais le lieu d'une tension existentielle.

Sa formation suit d'abord un chemin classique : l'architecture, puis les Beaux-Arts à Gênes et Milan, avec une spécialisation en scénographie à la prestigieuse Académie de Brera. Ce parcours explique beaucoup. La rigueur spatiale de ses performances, la composition presque architecturale des corps dans l'espace, la référence constante à Piero della Francesca et à la peinture flamande, tout cela vient de là. Beecroft ne fait pas du théâtre, elle ne crée pas des happenings spontanés. Elle peint avec des corps vivants. Elle les dispose comme des formes géométriques, joue avec la lumière et les volumes, construit des tableaux tridimensionnels qui durent le temps d'une exposition.

Le système VB : tableaux vivants et immobilité

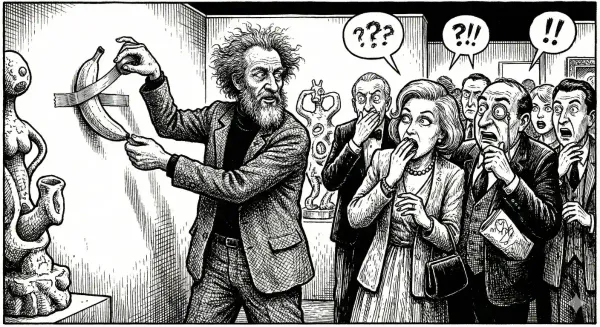

Dès sa première performance en 1993 à Milan, le système est en place. Elle numérote ses œuvres de manière sérielle : VB01, VB02, et ainsi de suite jusqu'à dépasser aujourd'hui la soixantaine. Chaque performance est une œuvre unique mais s'inscrit dans un corpus continu, une recherche obsessionnelle sur les mêmes motifs. Des groupes de femmes, parfois quelques hommes, souvent nus ou vêtus de manière uniforme, collants couleur chair, perruques identiques, talons hauts. Ils restent immobiles pendant des heures dans des musées ou des galeries, sans interagir avec le public. Le protocole est strict. Les modèles ont pour consigne de ne pas bouger, de ne pas parler, de ne pas regarder les spectateurs. Ils deviennent des objets, mais des objets vivants, respirants, qui transpirent, qui vacillent parfois.

VB35 au Guggenheim : l'œuvre emblématique

VB35 au Guggenheim de New York en 1998 reste probablement l'œuvre la plus emblématique. Des femmes en sous-vêtements Gucci ou entièrement nues occupent la rotonde du musée. Le contraste entre l'architecture moderniste de Frank Lloyd Wright et ces corps figés crée une tension extraordinaire. Le public circule, regarde, photographie, se sent mal à l'aise. On est face à une proposition radicale : le musée devient le lieu d'une confrontation silencieuse entre des corps objectivés et un regard collectif forcé d'assumer sa position de voyeur.

Une ambiguïté productive : entre fascination et malaise

C'est précisément là que se situe la force du propos de Beecroft, mais aussi son ambiguïté productive. Elle n'illustre pas une thèse féministe, elle ne dénonce pas frontalement l'objectification du corps féminin. Au contraire, elle la met en scène, l'exacerbe, la pousse jusqu'à un point de rupture où le spectateur ne peut plus regarder innocemment. Ces femmes sont belles selon les canons conventionnels : grandes, minces, souvent blanches dans les premières performances. Elles pourraient sortir d'un magazine de mode, et c'est délibéré. Beecroft utilise l'esthétique glacée de la mode, les références à Helmut Newton, pour créer des images qui séduisent autant qu'elles interrogent.

On lui reproche régulièrement de perpétuer le male gaze, ce regard masculin qui réduit les femmes à des objets de désir. On l'accuse de marchandiser le corps, de reconduire sous couvert d'art contemporain les structures de domination qu'elle prétendrait questionner. Ces critiques ne sont pas sans fondement. Il y a effectivement quelque chose de profondément trouble dans ces alignements de corps parfaits, dans cette uniformisation qui nie l'individualité, dans cette esthétique qui flirte parfois avec l'imagerie totalitaire. Les performances de Beecroft sont des épreuves d'endurance, pour les modèles comme pour les spectateurs. Elles génèrent un malaise qu'on ne peut pas totalement dissiper par l'analyse.

Mais c'est peut-être justement là que réside leur pertinence. Beecroft ne propose pas une lecture confortable. Elle ne facilite pas le travail du spectateur. En refusant l'interaction, en imposant l'immobilité, elle brise la possibilité d'une relation rassurante. Pas de dialogue, pas d'échange, pas de complicité. Juste cette présence muette qui renvoie chacun à sa propre position de regardant. On peut y voir une forme d'art relationnel inversé, une esthétique de la confrontation plutôt que de la participation. Là où Nicolas Bourriaud théorisait dans les années 90 un art qui créerait du lien social, Beecroft produit exactement l'inverse : une impossibilité de la relation, une distance infranchissable entre le corps exposé et le regard qui s'y pose.

Cette radicalité a fait d'elle une figure majeure de la scène internationale des années 90 et 2000. On peut la situer dans une lignée qui va de Marina Abramović pour l'aspect endurance, à Spencer Tunick pour les installations de nus massifs, en passant par Santiago Sierra pour l'utilisation de personnes rémunérées accomplissant des tâches physiques. Mais elle conserve une singularité : cette obsession pour l'image parfaite, pour la composition picturale, pour ce moment où le corps vivant devient tableau.

La dérive commerciale : de l'art critique au luxe

Puis quelque chose s'est dilué. À partir des années 2010, Beecroft multiplie les collaborations avec des marques de luxe : Louis Vuitton, Tod's. Le virage le plus commenté reste sa longue association avec Kanye West. Elle devient sa directrice artistique, travaille sur plusieurs défilés Yeezy, participe à ses projets les plus mégalomanes. Cette proximité avec le monde du luxe et du divertissement brouille considérablement les cartes. Là où ses premières performances maintenaient une tension critique, cette distance qui permettait le questionnement, les projets commerciaux semblent abandonner toute prétention à l'analyse. Le corps féminin redevient simplement un accessoire, un élément de décor dans des spectacles célébrant le capital et la marque.

On pourrait dire que Beecroft s'est laissé absorber par ce qu'elle prétendait initialement interroger. Que la critique s'est transformée en célébration. Que l'ambiguïté productive des débuts a cédé la place à une ambiguïté moins défendable, celle d'une artiste qui ne sait plus très bien si elle subvertit les codes ou si elle se contente de les reproduire avec une patine intellectuelle. Cette dérive commerciale n'invalide pas nécessairement l'ensemble de son travail, mais elle en affaiblit la portée. Il devient difficile de maintenir qu'il s'agit d'une démarche critique quand les mêmes dispositifs servent à vendre des sacs de luxe ou à promouvoir la marque personnelle d'un rappeur milliardaire.

Entre conservatisme et vigilance morale : un art devenu inacceptable ?

Cette évolution survient par ailleurs dans un contexte culturel qui rend le travail de Beecroft doublement problématique. D'un côté, la montée des conservatismes réactionnaires, le retour d'un discours moral sur le corps et la sexualité, rendent suspecte toute représentation qui joue avec l'érotisation. De l'autre, une partie de la gauche culturelle, au nom d'une vigilance légitime sur les questions de représentation et de pouvoir, tend à rejeter en bloc toute imagerie qui pourrait reconduire des stéréotypes oppressifs. Entre ces deux puritanismes, l'espace pour une proposition aussi ambiguë que celle de Beecroft se rétrécit considérablement.

On assiste à un double mouvement de retrait : conservateur d'un côté, qui voudrait restaurer un ordre moral traditionnel, et critique de l'autre, qui exige des œuvres qu'elles soient immédiatement lisibles dans leur positionnement politique. Les deux approches, malgré leurs différences idéologiques, convergent vers une même exigence de clarté, de lisibilité immédiate, de conformité à des normes établies. Le travail de Beecroft, précisément parce qu'il refuse cette clarté, parce qu'il maintient une tension irrésolue, devient difficilement acceptable dans un tel climat.

Il serait pourtant dommage d'évacuer trop rapidement ce que ses meilleures performances ont apporté. Elles ont posé des questions qu'on ne peut pas solder simplement en dénonçant leur complicité avec le patriarcat ou le capitalisme. Elles ont créé des situations où le regardeur devait assumer sa position, où il ne pouvait pas se réfugier derrière une posture confortable de contemplation esthétique ou d'indignation morale. Elles ont produit des images d'une puissance visuelle indéniable, des compositions qui restent en mémoire justement parce qu'elles ne se laissent pas facilement digérer.

La trajectoire de Vanessa Beecroft dit quelque chose de plus large sur le devenir de l'art critique dans un contexte néolibéral. Comment maintenir une posture interrogative quand le marché absorbe tout, quand la critique elle-même devient une valeur ajoutée commerciale ? Comment continuer à travailler sur les représentations du corps quand l'espace du débat se polarise entre des positions de plus en plus rigides ? Ces questions ne trouvent pas de réponse simple. Peut-être que le travail de Beecroft, dans ses contradictions mêmes, dans son ambiguïté irrésolue, dans son échec partiel à échapper à la récupération marchande, constitue un symptôme utile. Un cas d'étude sur l'impossibilité de tenir une position critique dans un monde où la critique elle-même est devenue une marchandise parmi d'autres.

Reste que ses performances des années 90, avant la dérive commerciale, avant que tout ne devienne trop explicitement spectacle et marque, conservent une force dérangeante. Elles continuent de poser des questions que personne n'a véritablement résolues. Qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde un corps exposé ? Quelle distance maintenir entre fascination esthétique et objectification ? Comment représenter sans reconduire les schèmes de domination ? Ces interrogations restent ouvertes, et c'est peut-être finalement ce qu'on peut retenir de ce travail : non pas des réponses, mais une manière particulièrement aiguë de formuler des questions qui continuent de nous concerner.