Le sourire dans les arts visuels

Le sourire dans les arts visuels a connu de longues éclipses, dans l’art grec de la période archaïque il est omniprésent pour presque totalement disparaître durant le moyen âge puis resurgir, avec réserve, à la Renaissance pour finalement devenir anecdotique en tant que manifestation de la joie particulière et hédoniste (l’impressionnisme, notamment Renoir) ou purement sémiotique dans le Pop Art.

Le sourire archaïque grec

La pensée grecque, qui a inventé le concept de philosophie, a eu pour principale préoccupation la recherche du bonheur, pas seulement en tentant de le définir mais en adoptant une manière de vivre qui soit sage, équilibrée, exempte de maux, propre à procurer un état non de non-souffrance mais surtout de satisfaction fondée sur la Vérité.

Les philosophes grecques n’étaient donc pas de purs théoriciens mais des hommes recherchant activement la sagesse. Une sagesse qui pour les grecques était indissociable de la vie dans la polis. Le bonheur grecque n’est donc pas hors ce monde mais dans la cité.

Le sourire, s’il n’est pas de commande ou simulé, est censé exprimer un état de satisfaction, un moment d’équilibre ou de bonheur. Pourtant durant la période archaïque le sourire des statues exprime quelque chose de différent.

En effet, toute la statuaire grecque de la période archaïque est habitée par le sourire des Kourai et Kouroi. Dans la plastique hellénique, de 600 à 480 avant notre ère, il est omniprésent, son intensité est en outre spécifiquement grecque. Les spécialistes ont bien souligné l’influence de l’orient et de l’Egypte quant à la probable adoption de ce trait expressif mais jamais avec une telle franchise et un anthropomorphisme aussi prégnant. On considère d’ailleurs en général qu’un des premiers sourires de l’histoire est sumérien. Il s’agit de la statue en albâtre, coquillage, bitume et lapis-lazuli représentant Abih II, un dignitaire du royaume de Mari en Mésopotamie, œuvre remontant à 2400 avant l’ère chrétienne.

Or, le sourire archaïque n’est pas à strictement parlé hiératique, il n’est pas celui du divin, du spirituel ou d’une filiation directe avec les dieux comme c’était le cas des pharaons. Le sourire des Korai et kouroi n’est pas de l’au-delà. Pour autant il n’est pas non plus l’expression d’une vérité psychologique, d’un état intérieur.

Pour s’en convaincre il suffit de se reporter à la sculpture d’un guerrier mourant du fronton ouest du temple d’Egine. Celui-ci, blessé par une flèche qu’il empoigne et essaie d’extraire, agonise. Il souffre les affres d’une mort violente, pourtant il sourit. Dans le contexte d’une représentation réaliste et psychologique il est évident que la contradiction serait intolérable. Mais le propos de l’artiste grec n’est pas là. Le sourire est ici celui de la mort héroïque qui fige pour l’éternité la beauté parfaite du héros, jeune, fort, en pleine possession de ses moyens, arrêté pour toujours dans la perfection d’un état d’équilibre moral et physique. Ce qui est la définition archaïque et aristocratique de la vie bonne, de « l’eudaimonia », le moment d’équilibre où la mesure, la jeunesse, la force morale et physique sont à leurs acmés.

L’amour du Beau et du Bien sont intimement noués dans la pensée grecque, or les sculptures de la période archaïque expriment avant tout cela. La représentation du Beau, de l’équilibre, de la bonne mesure et proportion ne vise pas le portrait psychologique, mais à faire une offrande aux dieux et aux hommes. Il s’agit de leur faire plaisir dans la représentation d’une beauté positive, qui ne déplore, pas mais affirme dans l’acte votif.

A partir du milieu du 5° siècle avant notre ère, le sourire dans la statuaire grecque deviendra moins évident, plus naturaliste et intériorisé, jusqu’à faire paraître certaines figures comme boudeuses, l’inflexion du sourire semble s’inverser. C’est notamment le cas de la représentation d’Athéna dans le métope du temple d’Olympie.

Le sourire n’est plus la simple expression conventionnelle de la beauté rayonnante, le réalisme descriptif (mimesis) tente d’accéder par l’observation des détails anatomiques à l’idéal de la beauté. Le sourire iconique est supplanté progressivement par la représentation anthropomorphique du Beau idéal.

De la plénitude à la béatitude

La sculpture grecque de la période archaïque ne représentait le sourire qu’à titre de signe conventionnel, iconique du Beau et du Bien, avec le christianisme le Beau et le Bien se retirent du mode des hommes qui ploient sous le fardeau du péché originel. Le sourire s’efface donc presque complétement dans une culture qui pourtant promeut l’image comme moyen privilégié de communication. Le sourire de plénitude de la Grèce antique se transmue en quelques sourires de béatitude et de manifestations de la présence divine.

Le temps n’est plus au sourire mais à l’expiation, celui-ci sans être totalement occulté appartiendra en propre aux êtres épargnés par la faute ou rachetés, les anges, les madones, les nouveau-nés. Et quand l’Homme est représenté avec un sourire celui-ci est dans bien des cas suspect, voire touchant Adam et Eve, insidieux, coupable.

Il n’en demeure pas moins qu’un des sourires les plus radieux de l’histoire de l’art occidental est représenté dans une cathédrale, celle de Reims, par l’Ange au Sourire, qui date du 13° siècle. Or ces anges souriants de la cathédrale de Reims furent une grande nouveauté dans la sculpture médiévale.

La période moyenâgeuse est donc plutôt avare de sourires, bien qu’il soit possible d’en glaner quelques-uns dans les enluminures représentant la vie ordinaire, et bien entendu certaines vierges à l’enfant ou des maternités. Mais le sourire reste, en raison des principes de l’Eglise et d’une culture marquée par le péché, parcimonieux, seulement esquissé.

Le sourire renaissant et ses énigmes

C’est à la Renaissance que le sourire réapparait, dans certains portraits, et évidement dans les innombrables tableaux religieux représentant la Madone, ou les allégories inspirées des Anciens touchant notamment les sujets tels que l’amour, la fécondité, le sacré et le profane. Le sourire est néanmoins soumis dans la majorité des cas aux règles de la bienséance et de la mesure.

Les historiens de l’art considèrent que les deux premiers portraits affichant un sourire, autre que de nature religieuse, sont celui d’Antonello da Messina et de Léonard de Vinci (voir notre article).

Da Messina a peint en 1470, « L’homme qui rit ». Le sourire, non denté, est ici représenté de manière franche en sollicitant l’ensemble du visage, les sourcils, les yeux, les joues, les pommettes et les oreilles à l’inverse du sourire archaïque antique qui était essentiellement labial. Pourtant l’impression générale est davantage celle d’un rictus que d’un sourire.

C’est Leonard de Vinci qui donnera la première représentation réaliste du sourire avec notamment La Joconde, mais également nombre de dessins et autres œuvres comme la Sainte Anne ou Saint Jean-Baptiste qui tous deux sourient. Ceux ne sont néanmoins pas des portraits.

Parmi les deux portraits de Léonard de Vinci où le personnage nous regarde il y a le portrait de Ginevra de’ Benci et la Joconde.

Ginevra exprime la tristesse, celle de l’absence de son amant auquel était destiné cette pièce.

Quant à la Joconde, il s’agit d’une commande de Francesco del Giocondo qui demanda cette œuvre à Léonard de Vinci pour remercier son épouse de lui avoir donné deux enfants mâles.

Or, non seulement, l’artiste florentin ne livra jamais son portrait mais on peut supposer que le commanditaire ne l’aurait pas accepté car, en effet, il donne de sa femme une image équivoque. Non seulement à la Renaissance le sourire est encore envisagé comme dérogeant à la bienséance mais en outre Léonard de Vinci figure la jeune mère sourcils et cheveux épilés ce qui était la marque des courtisanes. Par ailleurs, il fait poser le modèle devant un paysage chaotique que les spécialistes ont interprété comme une allégorie du temps qui passe. Ce portrait qui devait célébrer le bonheur d’une jeune femme de 22 ou 23 ans et de son époux, se lit dès lors comme une vanité où le regard d’une femme énigmatique posée hors du tableau (le Joconde est accoudée comme devant le plan pictural, elle semble appartenir à l’espace du visiteur), interroge, avec insistance, le regardeur.

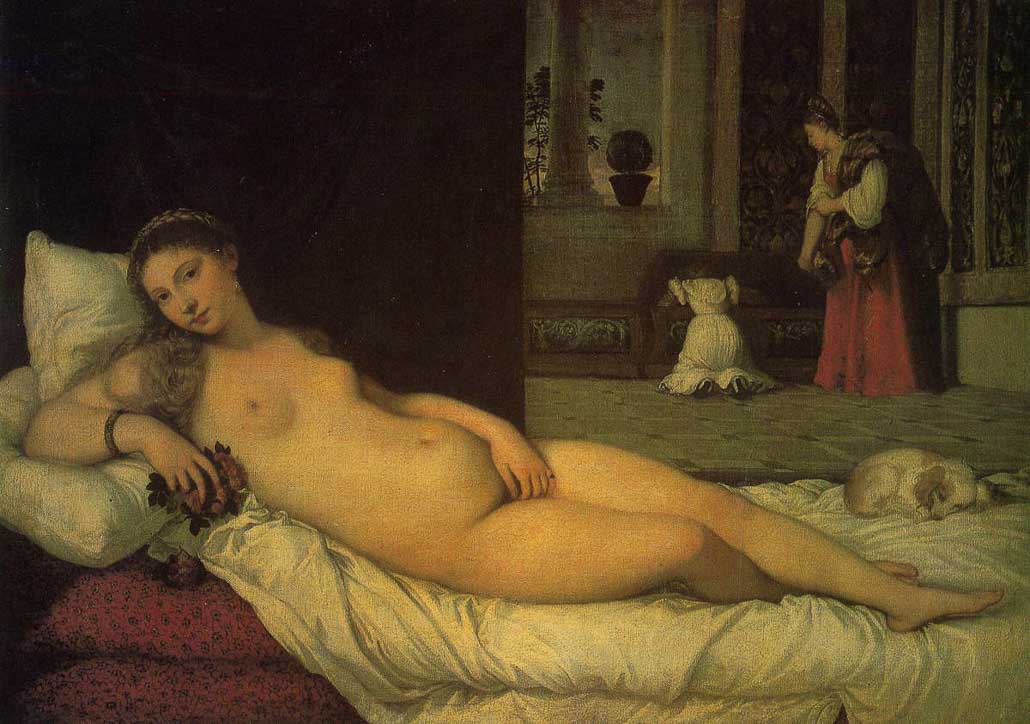

Il y a bien d’autres sourires dans la peinture renaissante, les madones de Raphaël ne font quasiment jamais exception, mais aussi le Corrège notamment la Madone de saint Georges (1531-1532, Dresde Gemäldegalerie) qui est un véritable festival de réjouissances aux expressions très naturalistes. Quant au Titien, nombre de ses œuvres allégoriques telle que la Venus d’Urbin ou Danaé affichent d’étranges sourires, contenus, accompagnés dans le cas de la Venus d’Urbin d’un regard pour le moins pénétrant à destination du regardeur. Il y a également des portraits de Titien, Raphaël ou du Parmesan qui proposent des sourires presque aussi énigmatiques que celui de la Joconde, en particulier du fait qu’ils sont clos sur eux-mêmes et que le regard poursuit de manière insistante le regardeur.

La victoire de l’Amour et Caravage

Le Baroque, le Maniérisme, notamment Le Caravage (1571-1610), ou Frans Hals, vont libérer le sourire des conventions et de l’idéal néo-platonicien.

Le Caravage, nonobstant sa réputation sulfureuse, était un artiste pénétré de spiritualité jusque dans ses contradictions intimes et son gout irrépressif pour la transgression, voire la simple provocation.

Dans « L’Amour Victorieux » il offre une représentation novatrice du dieu de l’amour, qui n’a plus rien d’idéal, d’éloigné des hommes. L’enfant dieu est ici presque un garçon des rues, son sourire est denté, largement ouvert et provocateur. Ce n’est plus un inoffensif chérubin, ou comme chez Parmesan, un jeune enfant qui cache au spectateur en se tournant son sexe, offrant néanmoins un postérieur aux détails et à la texture très naturalistes. Le Cupidon de Caravage est un adolescent presque égrillard. Son sourire est à la frontière d’un rire qui méprise et foule le monde convenu et conformiste des sciences, des arts, de la guerre dont il piétine les symboles épars à ses pieds.

L’amour du Cupidon classique de la renaissance était celui de la douceur opposée aux tribulations orgiaques du dieu Pan. Ici l’amour domine toujours le monde, mais dans la lumière crue d’une humanité soumise au regard de Dieu. Le clair-obscur dévoile l’humanité dans toute sa peccabilité, y compris lorsqu’il s’agit du rayonnement de l’amour.

Frans Hals et les figures du sourire

Franz Hals (1580-1666) est considéré comme un des plus grands portraitistes de l’art occidental, il s’est consacré aussi bien aux portraits d’ordre privé (Portrait de René Descartes, 1649 ; Portrait de mariage d’Isaac Massa et Beatrix van der Laen, 1622), officiels que les portraits de groupe (Banquet des officiers du corps des archers de Saint-Georges, 1616) comme des portraits dits de « caractères ».

Frans Hals a, en particulier, réalisé une multitude d’œuvres, exécutées avec brio et une grande vivacité, décrivant de manière presque sociologique les différentes expressions afférentes au sourire et au rire. On peut voir le sourire ironique du « Cavalier riant » (1624), l’ivrognerie ricanante de la Malle Babbe (1633-1635), la joie un peu frustre des époux d’Isaac Massa et Beatrix van der Laen ; la fugacité de la jeunesse insouciante dans « Jeune Homme tenant un crâne » (1626) ; « Le Bouffon au luth » (1623-1624) est, quant à lui, un cabot amusé et lunaire, et enfin, parmi beaucoup d’autres chefs-d’œuvres, on peut voir « La Bohémienne » (1628) à l’air aguicheur et enjoué, resplendissante d’une sensualité plutôt rustique.

Le sourire contingent

Après l’idéalisation propre à la Renaissance le sourire denté, franc, naturaliste fait donc avec Caravage, Hals et d’autres définitivement son entrée en peinture.

Le 18° siècle verra fleurir après les sourires provocateurs de Caravage et l’explosion de vitalité de Frans Hals des sourires plus superficiels, d’ordre définitivement privé et relevant des plaisirs de la chair. François Boucher (1703-1770), Jean-Honoré Fragonard (1732-1806), Antoine Watteau (1684-1721), sont les maîtres de ces tableaux de genre décrivant une vie hédoniste de luxe réservé à une élite extrêmement restreinte.

L’impressionnisme poursuivra dans ce registre des sentiments et des impressions, mais évidemment dans un contexte social radicalement différent, relevant des guinguettes ou de différentes fêtes populaires, ou de l’ordre bourgeois. La représentation du sourire est devenue une chose banale, pittoresque et anecdotique voire purement accidentelle.

Le sourire comme signe

Avec le Pop Art le sourire refera surface de manière spectaculaire. Le Pop Art comme le Nouveau Réalisme et les mouvement associés se sont plus particulièrement portés, non pas sur la description problématique du sourire, mais sur son utilisation dans les mass media.

Le sourire comme signe, promesse consumériste de bonheur est omniprésent dans le Pop Art.

Andy Warhol, reprenant après le suicide de l’actrice Marilyn Monroe une de ses images les plus connues du public, en la recolorisant et en la multipliant virtuellement à l’infini dans des variations purement colorimétriques, signalétiques, il élève définitivement l’image publicitaire en icône, au même titre que les boites de conserve Campbell.

Le sourire comme masque social et sémiotique est un des thèmes récurrents de l’art figuratif moderne et contemporain.

Picasso reprend ironiquement l’inquiète pisseuse de Rembrandt en une femme joviale qui urine. James Rosenquist associe dans un collage pictural l’image de JFK à d’autres symboles de l’American Way of Life.

Dans l’art contemporain figuratif ou conceptuel le rire sardonique issu de l’ironie pop art est fréquent. Cindy Sherman est une des artistes qui a le plus décliné ce thème à travers la représentation grotesque de la femme dans les médias et le cinéma. Elle se plait à faire glisser l’usage du sourire social de façade vers les abîmes des stéréotypes et des coercitions collectives inconscientes.

Cette tendance est également très présente chez les jeunes peintres figuratifs, qui à l’ère de l’omniprésence des réseaux sociaux, reprennent l’idée de portrait de genre, de rang et d’autoreprésentation, pour le porter vers l’exécution de vanités plus ou moins évidentes. Jean-François Boyer, Marion Bataillard, Katinka lampe, Apolonia Sokol sont de bonnes illustrations de cette tendance où le sourire comme masque ou dérision refait son apparition.

Auteur : Thierry Grizard